日本の宇宙政策はどうあるべきか

政治・外交 科学- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

――2020年夏、今後10年の日本の宇宙政策の方向性を定める第4次宇宙基本計画がまとまりました。まずは、日本が向かうべき宇宙政策の道筋を教えてください。

私は今の宇宙政策委員会(注:2012年に文部科学省の審議会の宇宙開発委員会を廃止して、新たに内閣府に設置)ができる前から、日本の宇宙政策に関わるようになりました。

当時の大きな問題は何かというと、日本の宇宙政策はそれまで研究開発が中心だったため、文部科学省が主務官庁であり、安全保障とか宇宙の利用といった面への目配りが足りず、予算的にも限られていたことです。そのため宇宙政策を支える中小企業の離脱が多く、このままでは日本が宇宙に“自律的”に行く能力が失われる、すなわち、自前のロケットを維持して人工衛星を打ち上げることができなくなるのではないか、という危機感がありました。

そこで、我々は新たなビジョンとして三つの柱を立てました。第一に、宇宙は安全保障の最前線であるという認識。第二に、準天頂衛星に代表されるように宇宙はもう「利用する時代」であるということ。第三に、科学を重視しながら研究開発能力を維持すること。この三本柱を重視して政策を作ったわけです。

宇宙政策は20年先、30年先を見据えて、10年単位の具体的な計画を立てなければなりません。ところが、そうした考えが政府には希薄でした。予算も3500億円という枠を突破できず、結果として、将来を見通せないままでした。そうした流れを大々的に変えようと舵を切り、2021年度予算案では5500億円ほどの概算要求(結果は4500億円ほど)を出しました。

――宇宙基本計画工程表では、様々な人工衛星の計画や科学探査の計画などが35項目にまとめられていますが、一番の柱は何でしょうか。

なんといっても安全保障・外交で、米国主導の月探査計画「アルテミス」(2024年に有人月面着陸を目指し、2028年までに月面基地の建設を開始するというNASA=アメリカ航空宇宙局=のプロジェクト)への参加です。「現在は低軌道までだが、月軌道まで含めて安全保障の領域であり、日米が共同で安全保障上のタッグを組まなければならない」という認識を共有し、月探査に日本も協力することになりました。このアルテミス計画で、ひょっとすると日本人宇宙飛行士が月面に立つかもしれません。これは日本の宇宙政策の大転換となるかもしれません。

――アルテミス計画のほかに重要なプロジェクトを紹介してください。

実のところ、日本の宇宙政策の何を世界が最も評価するかといえば、アルテミスや準天頂衛星システム(準天頂軌道の衛星が主体となって構成されている日本の衛星測位システム)、H3ロケットの開発ではありません。なぜなら、それらは世界各国がやっていることだからです。日本の宇宙政策の特色がどこにあるかといえば、それは科学探査です。宇宙の科学探査をやっている国は少なく、しかも日本はその最先端を行っています。ですから、その部分をいかに強化していくかが非常に重要だと思います。

ただ日本の場合、宇宙政策の予算はNASAの10分の1程度で、やれることには限りがあり、戦略的な取り組みが不可欠です。そこで、宇宙から試料を持ち帰る「サンプルリターン」という、極めて高度な技術だけれども、得るものは計り知れず大きいという戦略を取っているわけです。

――まさに「はやぶさ2」がそうですね。この先さらに、宇宙航空研究開発機構(JAXA)では、火星衛星探査計画(MMX)と深宇宙探査技術実証機「DESTINY+(デスティニー・プラス)」ミッションが控えています。両ミッションの狙いを教えてください。

まずMMXですが、これは火星を周回する第1衛星「フォボス」から試料を持ち帰るものです。「はやぶさ」「はやぶさ2」の路線を引き継ぐものですが、火星圏からの試料のサンプルリターンとしては世界初となり、JAXAでは2024年の打ち上げ、29年の帰還を目指しています。人類が初めて火星軌道上から試料を持ち帰るということで、生命の起源にかかわる大発見がもたらされるかもしれません。

一方、2024年打ち上げ予定のDESTINY+は、地球近傍小惑星「フェートン」を接近通過(フライバイ)しながらダスト(塵)観測を行います。フェートンは直径約6キロで、地球に衝突する可能性のある天体としては最大級。4600年前に小惑星が分裂して、直径約1キロの小惑星2005UDとフェートンに分かれたといわれます。その際にできた塵の雲がふたご座流星群といわれますが、フェートンからどのようにダストが放出されているかは謎に包まれたままで、DESTINY+はその解明に挑みます。

――はやぶさ2号に搭載された観測機器の開発、データの解析には、千葉工業大学の惑星探査研究センター(PERC)が深くかかわっていますが、MMXとDESTINY+の両ミッションにおいてもそうですか。

はい。とりわけDESTINY+に関しては、「千葉工大-ISAS(宇宙科学研究所)ミッション」と名付けられているほどで、搭載される3つの科学観測機器の開発や理学全体の取りまとめを当センターが担当します。

このミッションのすごさは、秒速33キロ以上で通過するフェートンを約500キロの距離まで接近し、追尾しながら、望遠カメラと分光カメラで地表の撮像を行い、天体周辺の塵の化学組成をその場で分析するという新技術の開発です。

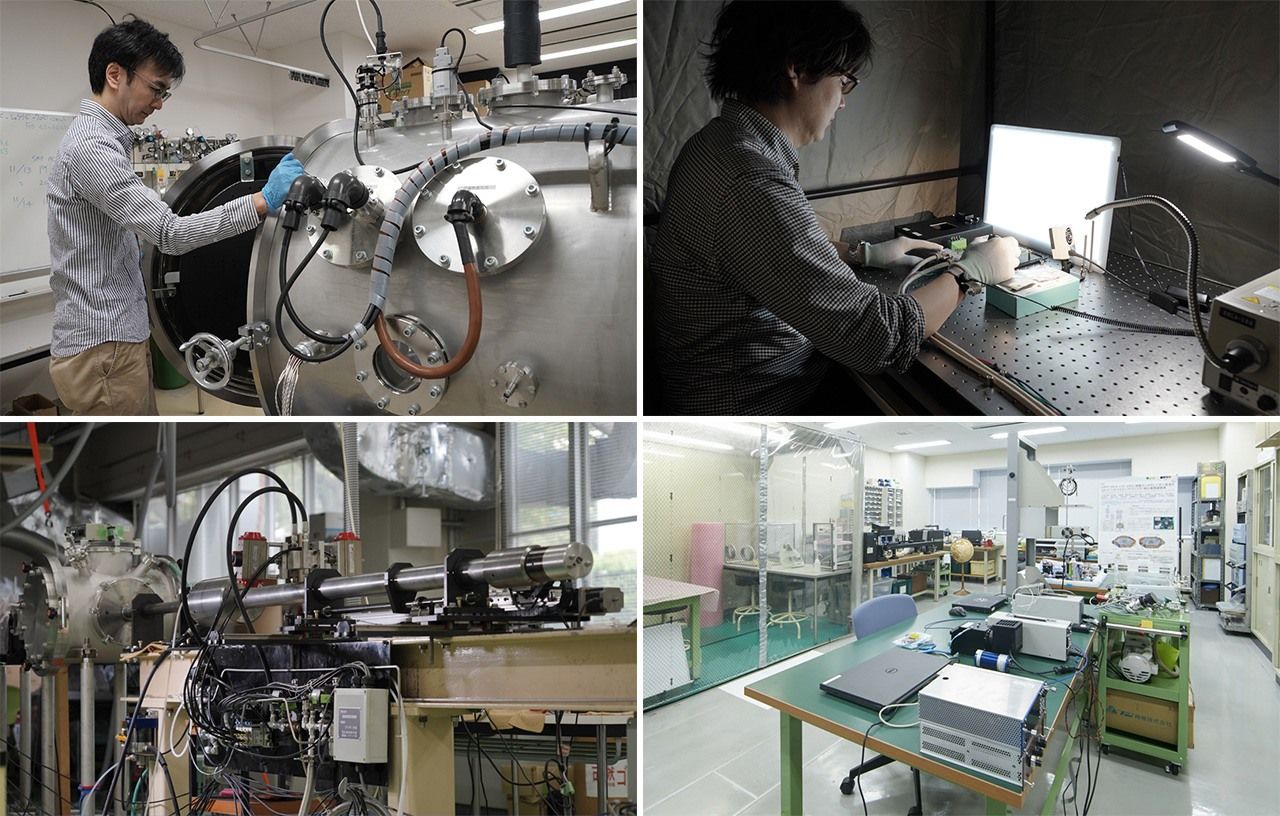

(左上)火星環境模擬チャンバー。火星表層環境を模擬する装置。1mほどの大きさの真空チャンバーで、火星大気と同じ温度(最低でマイナス120℃)、圧力(約1/100気圧)、大気の化学組成(二酸化炭素が主成分)を再現できる。火星着陸探査に使用される観測機器の試験などを行うことができる。(右上)惑星探査用カメラ開発室。(右下)惑星探査技術開発室。宇宙機に搭載する機器を開発するために必要な測定装置や試験装置を揃えている。基礎実験や較正試験、さらにフライト品の組み立て作業などを行える。(左下)高速度衝突実験室。地球史における天体衝突の役割を実証的に調べるため、飛翔体加速装置を用いて実験室内で天体衝突を再現し、超高速度衝突によって引き起こされる様々な現象の解明に挑んでいる。いずれも千葉工大惑星探査研究センター(PERC)内の設備 PERC提供

――松井さんは、東大で地球物理学、宇宙生物学(アストロバイオロジー)の理論や実験に携わり、2009年に千葉工大に移って、新設の惑星探査研究センターの所長に就任されました。以来わずか10年で、日本が惑星探査を行う上で同センターはなくてはならない存在となりました。

東大を定年で辞める際に、千葉工大で研究所を作っていただけることになり、ならば若い人たちを育てる研究所にしたいと思いました。それも大学院という枠組みではなくて、まだ芽の出ないポスドク(博士課程を修了して常勤研究職に就いていない人)たちを世界で一流と認められる研究者に育て上げる、そのための研究所を作ろうと思いました。それが当センター設立の動機です。そして、私立大学の予算でできる惑星探査にテーマを特化し、アストロバイオロジー的に興味のある小天体、小惑星や彗星にターゲットを定めました。

当センターでは専ら、探査機に搭載する機器を開発しています。本来こうしたことは国がやるべきことですが、国が十分な体制を整えていないので、それを補強するために当センターが協力しているということです。

惑星探査のほかにも、我々はたくさんのプロジェクトに取り組んでいます。インドやスリランカで降った“赤い雨”に含まれる細胞状物質から生命の起源を探る「赤い雨プロジェクト」もそうですし、地球から出ていく微生物や宇宙から入ってくる微生物を成層圏で、大型気球を用いて採取する「バイオポーズ(生物圏界面を意味する造語)・プロジェクト」もそうです。

――宇宙の次は文明をテーマに掲げて、鉄器文明の起源についても研究されています。どうして鉄器文明に着目したのでしょうか。

文明というのは、技術革新を伴って初めて発展するもので、技術革新のない文明は滅びます。そうした観点で過去の文明を見ると、最も端的な技術革新は金属器です。石器や新石器の時代から、金属器に移って人類という文明は飛躍的に発展を遂げたわけですが、その中であまり調べられていないのが鉄器文明の始まりです。一般的には、青銅器文明が最初と言われますが、私は銅器も鉄器もほぼ同時期に始まったとみています。

実際にトルコで発掘調査をしたところ、4300年前にすでに人類は最古の鉄球を作り出していたことが分かりました。さらに、同じ頃に鉄の隕石(いんせき)でできた刀を作っていたことも判明しました。すなわち、人類が最初に使った鉄は鉄隕石の可能性があるのです。それらの過程を調べることで、鉄器文明がどうやって生まれたのか、技術革新が人類の文明にどういう影響を及ぼしたかを明らかにしたいのです。

――文明を宇宙というスケールで考えることは、生命の起源にもつながります。そうした目的で2019年、大学に新設したのが地球学研究センターですね。

私は2020年6月に千葉工大の学長に就任しました。これからは、惑星探査等の研究を続けるとともに、これまでの成果を教育に積極的に活用していきます。

というのも、大学は本来、「知の流れ」を生み出す場でなくてはなりません。ここで「知」と言うのは、たとえば工業大学でいえば、未来の文明をデザインすることです。社会はこうあるべき、人間はこう生きるべき、というビジョンがあって初めて、技術革新は大きな意味を持つからです。

残念なことに日本の場合、「国がお金を出してくれればやります」という受け身の研究者が圧倒的に多い。千葉工大では、面白いアイデアには大学が立ち上げの研究費を出し、それを育てていくことで、積極的に「知の流れ」を生み出すことができる、気概ある研究者や実践的な技術者を育成していきたいと思います。

バナー写真:宇宙から見た地球 写真:PIXTA