日英同盟廃棄とチャーチルの悔恨|「新・日英同盟」の行方(4)

政治・外交 歴史- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

空母「クイーン・エリザベス」の派遣

「日英関係が新たな段階に入ったことを示す象徴だ」

2021年4月、英政府が最新鋭空母「クイーン・エリザベス」を中核とする空母打撃群(航空母艦と複数の護衛艦艇などで構成された部隊)を日本に寄港すると発表したことを受け、岸信夫防衛相は歓迎の意を表明した。

東・南シナ海での強襲上陸作戦を見据える中国が、中国海軍初の強襲揚陸艦「海南」を就航させ、台湾や沖縄県・尖閣諸島の危機が高まる中で、日本主導の「自由で開かれたインド太平洋」の強化に、英国が積極関与する意思の証となるからだ。

日本のすぐ近くまで「軍事衝突の危機」が迫り、緊張が増し、刻々と平和が脅かされている。英空母打撃群が戦闘隊形をとって極東に姿を現すのは、1953年に休戦となった朝鮮戦争以来、68年ぶりだ。

英海軍と米海兵隊が運用する、短距離離陸・垂直着陸が可能な最新鋭ステルス戦闘機「F35B」を搭載し、米海軍の駆逐艦やオランダ海軍のフリゲートも同行する「クイーン・エリザベス」が、英米蘭連合艦隊として自衛隊と共同訓練を行う。日本にとっては心強い。

2021年4月に発表した外交・安全保障政策の「指針」で、世界戦略の中心がインド太平洋地域だと宣言した英国が、中国による台湾や尖閣への侵攻を「現実の危機」ととらえ、「最も緊密なパートナー」日本と結束して、中国封じ込めの覚悟を示したと言える。

1902年から21年まで軍事同盟「日英同盟」で結ばれていた日英は、再び、軌を一(いつ)にして、互いに相手を必要として接近している。

日英には共通項が少なくない。大陸に近い島国で、王室や皇室を戴くことなどに加えて、日本の武士(サムライ)と英国の紳士(ジェントルマン)は一卵性双生児のようで、武士道と騎士道も一脈通じていると言える。

日英同盟解消を主導したチャーチルの思惑

英国で、日本を相手に騎士道精神を発揮した人物として、名宰相、ウィンストン・チャーチルを挙げたい。チャーチルは1940年に首相となり、第二次世界大戦を不屈の「ジョン・ブル魂」で勝利に導いた。戦勝国英国では「歴史上で最も偉大な人物」と尊敬される。

チャーチルにとって重要な国は、アングロサクソンの兄弟国である米国と欧州制覇の野望を抱いたヒトラーのナチス・ドイツだった。しかし、アジアで数少ない独立国で文明国、天皇を戴く日本には、一定の親近感と理解を持っていた。チャーチルの家族にとって日本が重要な国だったからだ。1894年、世界周遊の旅に出た両親が日本に立ち寄り、離日直後の95年、父ランドルフ卿は死去した。日本から送られてきた母の手紙には日本の写真が同封され、日本は忘れがたい国となった。

日英両国は、1894年に治外法権を西洋列強で初めて撤廃する日英通商航海条約を締結して関係を深め、1902年に結んだ日英同盟を評価したチャーチルは、日露戦争で同盟国日本が勝利し、英国艦隊が中国から安全に帰国できるようになったことを歓迎した。

14年に勃発した第一次世界大戦では、日本は参戦すべきでないと主張した外相のグレイ卿に対し、海相のチャーチルは、太平洋からドイツ海軍が立ち退くことを熱望し、同盟国の日本の参戦は死活的に重要と考えた。

しかし、チャーチルは、21年の日本との同盟解消を巡る議論では、米国の反発を忘れてはならないと同盟解消を主導した。現実的で戦略的な対日観を持っていたからだ。ただ米国の雑誌「コリアーズ」に、「日英同盟の廃棄は歴史の悲劇的な一章となるかもしれない」と寄稿し、「日本は同盟廃棄を日本の人種差別撤廃要求に対する侮辱的な回答として受け取ったが、英米はこの点について理解不足であった」と悔恨し、「廃棄したのは間違いだった」と考えるようになった(関榮次著『チャーチルが愛した日本』)。

「日本は軍事的な脅威ではない」と軽視

1931年9月の満州事変でチャーチルは、「日本人が中国で行っていることは我々がインドで行っていることと同じ」と支持した(ロバート・ペイン著『チャーチル』)が、日本が36年に日独防共協定を結ぶと、事実上の「日独軍事同盟」と警戒し、反日に転じたようだ。

37年の日中戦争(支那事変)で日英の利害が衝突すると、英国の世論が反日に傾く中、チャーチルは、英国にとって日本は軍事的脅威ではないと日本を軽視する姿勢を示した。英国に対抗する財力も工業力も持ち合わせていない弱国であるとみていたからだ。

帝国主義時代に七つの海を支配した英国の貴族の家に生まれ、「白人が最も優れているという信念を隠そうとしなかった」(リチャード・トイ英エクセター大学教授)だけに、日本人に対して「東洋の黄色い小人」と蔑視する気持ちを持ち合わせていたのかもしれない。

39年9月1日、ナチス・ドイツのポーランド侵攻によって始まった第二次世界大戦では、ドイツの攻勢に劣勢に立たされたチャーチルは、太平洋で日本が米国に戦争を仕掛けるよう仕向ける「迂回作戦」を取った。ABCD包囲網の構築で経済封鎖された日本は41年12月8日、真珠湾を攻撃、マレー半島に上陸し、69日後の42年2月15日、英領シンガポールを陥落させた。

英国立公文書館所蔵の内閣合同情報小委員会報告書によると、日米交渉が佳境に入った41年11月18日に同小委員会が開催され、「日本の意図」として、「交渉が決裂すれば、英米蘭と戦端を開く進攻作戦を行う判断を迫られる」と日本の軍事作戦を予測していた。日本の動向を的確に予測しながら、日本を過小評価したチャーチルは、「大英帝国史上最大の悲劇であり、大惨事」(チャーチル著『第二次大戦回顧録』)を招くのである。

窮地の日本に示した惻隠の情

しかし、ナチス・ドイツが無条件降伏後の1945年7月、ベルリン郊外ポツダムで行ったトルーマン米大統領との初会談では、窮地に立たされた日本に理解を示す発言を行った。米国の劇作家で歴史家、チャールズ・ミーは『ポツダム会談 日本の運命を決めた17日間』で、次のように描いている。

〈チャーチルはトルーマンに「日本は無条件降伏は受け入れられないが、他の条件については妥協してもよい、といってきたそうですよ」と知らせた。(中略)

「わたしはもしも日本に“無条件降伏”を無理強いした場合、アメリカが被るたいへんな人的損害と、それよりも少ないでしょうが、イギリスの損害も考えてみたんです。将来の平和と安全のための必要物を全部入手し、日本に軍事的名誉を保たせるなんらかの見せかけ、日本の国家的存在のなんらかの保証を残してやるような、なんらかの他の形式でこれを表現できるかどうかを考えましたがね」(中略)

彼(トルーマン)はチャーチルが日本の“名誉”といったのをつかまえ「私は真珠湾以後、日本にはいかなる軍事的名誉もないと思っています」と答えた。〉

チャーチルは日本が最後に求めた国体護持を認め、降伏条件緩和も想定してトルーマンに提案したのだった。これこそ、日本の武士の美徳として称賛されてきた、敗者に対する慈悲の情を示す「仁」ではなかったか。

この提案は原爆投下による終戦を構想したトルーマンに却下され、チャーチル自身もその構想を容認するのだが、一時とはいえ、絶体絶命の日本に惻隠の情を示し、武士の名誉を守ろうとする「武士道精神」があったと言える。ポツダムでトルーマンに示した日本の軍事的名誉への配慮は、日本人としては記憶に留めてもよいだろう。

大戦後、エリザベス女王の戴冠式に訪英した皇太子明仁親王(上皇陛下、当時19歳)を支援するなど、反日感情の強かった英国と日本を再び結びつけたのもチャーチルだったことは胸に刻みたい。チャーチルを敬愛して首相に上り詰めたジョンソン氏にも「武士道精神」を期待したい。

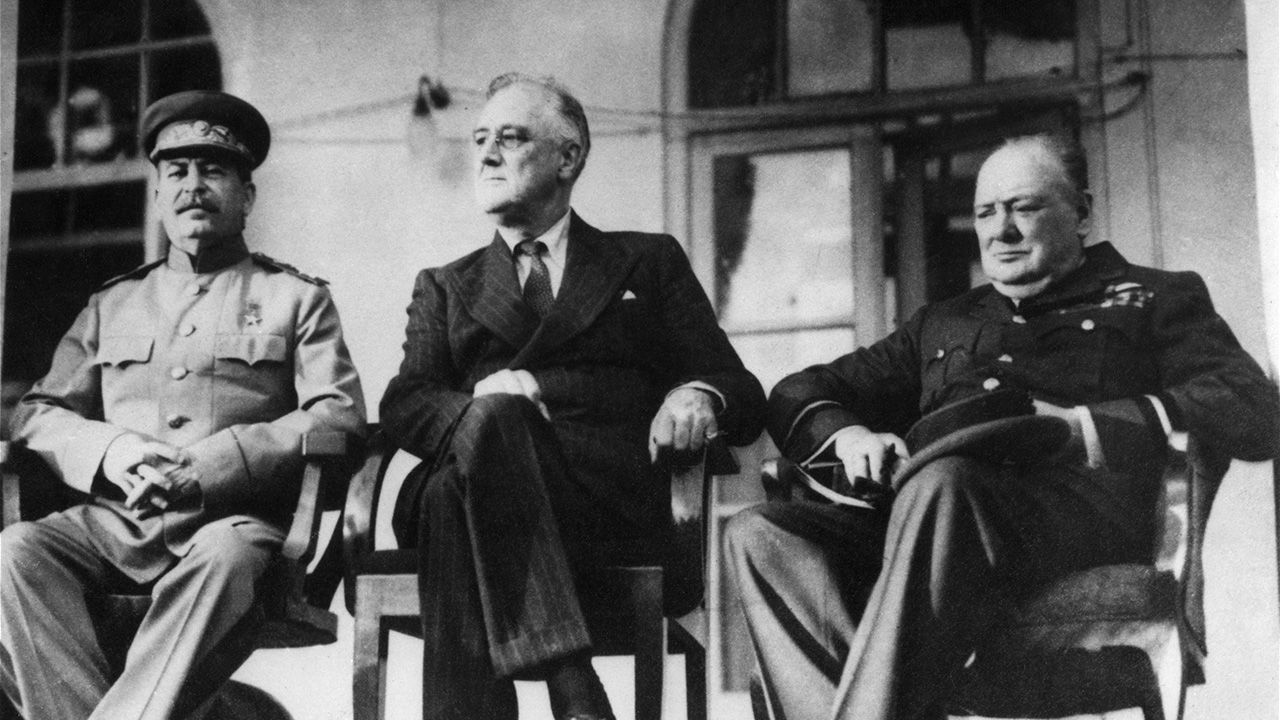

バナー写真:テヘラン会談での英国のチャーチル首相(右)と米国のルーズベルト大統領(中)、ソ連のスターリン議長 1943年11月28日 AFP=時事