スマート農業最前線─科学が変えるアグリビジネス

経済・ビジネス 科学 仕事・労働- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

労働力不足に拍車がかかる日本農業

日本農業の労働力不足は年々、厳しくなっている。全国の基幹的農業従事者が5年前(2015年)に比べて22.4%減り、平均年齢は0.8歳上昇して67.8歳になるなど、高齢化も進んでいる。今後も労働力不足はさらに進行することが予想されており、その対策としてロボットを含めた超省力技術の開発が、農業を持続させる上で必須である。

他方、世界では人口の増加とともに地球温暖化、干ばつ、砂漠化など環境問題が深刻化する中で、農業において人に代わるロボットが必要との認識から、世界的に研究開発が盛んに行われている。農業のスマート化はITやロボット技術などの先端技術により、従来の「農作業の姿」を変えるからだ。農家の「経験」と「勘」に依存したこれまでの農業から「データに基づいた農業」への転換は、新規就農の促進にも有効であるため、農業のスマート化は日本そして世界の農業が抱える問題を解決する上で重要となる。そこで世界的に急速に進展しているスマート農業の現状と今後の展望を解説したい。

データ活用で生産性向上

スマート農業の特長の1つは畑の土壌、作物生育、収量などの空間情報を衛星画像、ドローン(小型無人機)、農機などで収集し、さらに気象予報データなども加味したデータ分析によって、適切な農作業計画が立てられることにある。情報は施肥などの管理作業や収穫作業などの計画立案に有効で、農薬・肥料の資材投入の最適化も計られるので、生産性は向上する。

一方、スマート農業は個々の農家の生産性を高める技術にとどまらない。スマート農業の適用範囲を個人から地域まで拡張することで、地域活性化につながる経済効果が見込める。例えば水稲の場合、衛星画像を用いれば幼穂形成期における作物体の窒素量を推定できるので、生育状況に基づいてそれぞれの場所で肥料施用量の適正化が可能だ。すなわち広域でコメや麦の品質や収量の高位安定化が見込める技術になる。また、衛星画像を用いて収穫前に玄米タンパク含量や収穫適期を推定することもできる。コメのタンパク含量と食味は強い相関があるので、食味マップにも読み替えられる。つまり、この情報に基づいて農作業を行えば、コメは広域で品質・収量の向上と均一化が進み、ブランド発信力の強化につながる。

データプラットフォームが実用化

これからの農業は地域の特産品を生み出し、ブランド化して国内市場のみならず海外輸出も視野に入れて生産することであろう。スマート農業を用いて地域の生産者が技術を共有できれば、生産の拡大・安定化、高品質につながる。また、気象情報を利用した作物生育シミュレーションとリモートセンシングによって、出荷量・出荷時期を精度よく予測できれば、産地間連携の高度化、リレー出荷やロジスティクスの最適化による物流コストの削減も可能だ。

ただ、最近まで農家が作業の意思決定をする上で必須な情報である「気象」「土壌」「作物生育」「作業履歴」などのデータを低コストに利活用できる仕組みがないことが課題だった。この課題を解決すべく、2019年4月に国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構(農研機構)が運営事務局となり、農業データの連携・共有・提供機能を備えたデータプラットフォーム「農業データ連携基盤」(WAGRI)が実用化された。「農業データ連携基盤」は、散在するさまざまなデータを整理して使いやすくし、それぞれのシステム間でデータの連携や共用できる環境を整備したことで、ITベンダーや農機メーカーが営農に有効な情報を低コストで農家に提供できるようになった。

ロボット農機で能率が大幅アップ

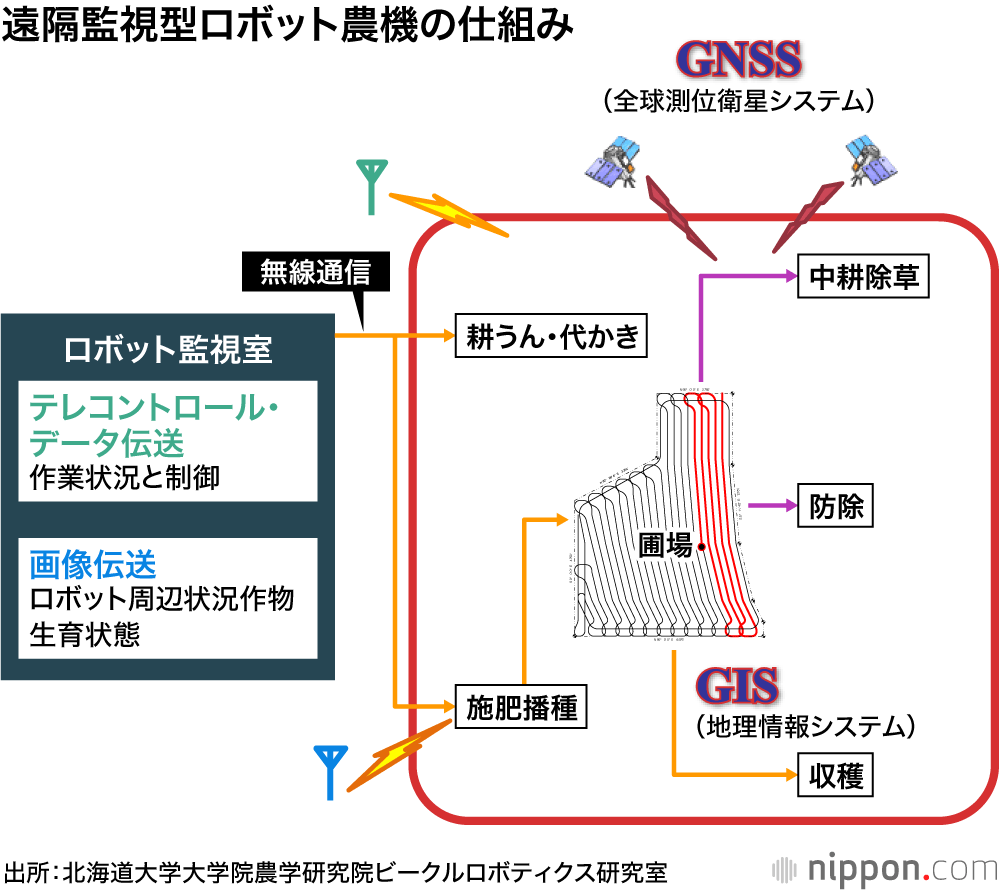

わが国は世界に先立ち、無人で作業するロボット農機を2018年に社会実装した。すでに無人化した農機にはトラクターや田植え機があるが、ロボット農機は障害物検出センサーを装備し、安全に作業ができる。ただし、人がロボット農機の傍で作業を目視監視することが使用条件である。さらに近年は、畦畔(けいはん)草刈りロボット、茶園管理ロボットなどさまざまな農業ロボットが続々と実用化されている。現在、この目視監視型ロボットの次の技術である遠隔監視・圃場間移動ができるロボット農機を産学官連携で開発中だ。

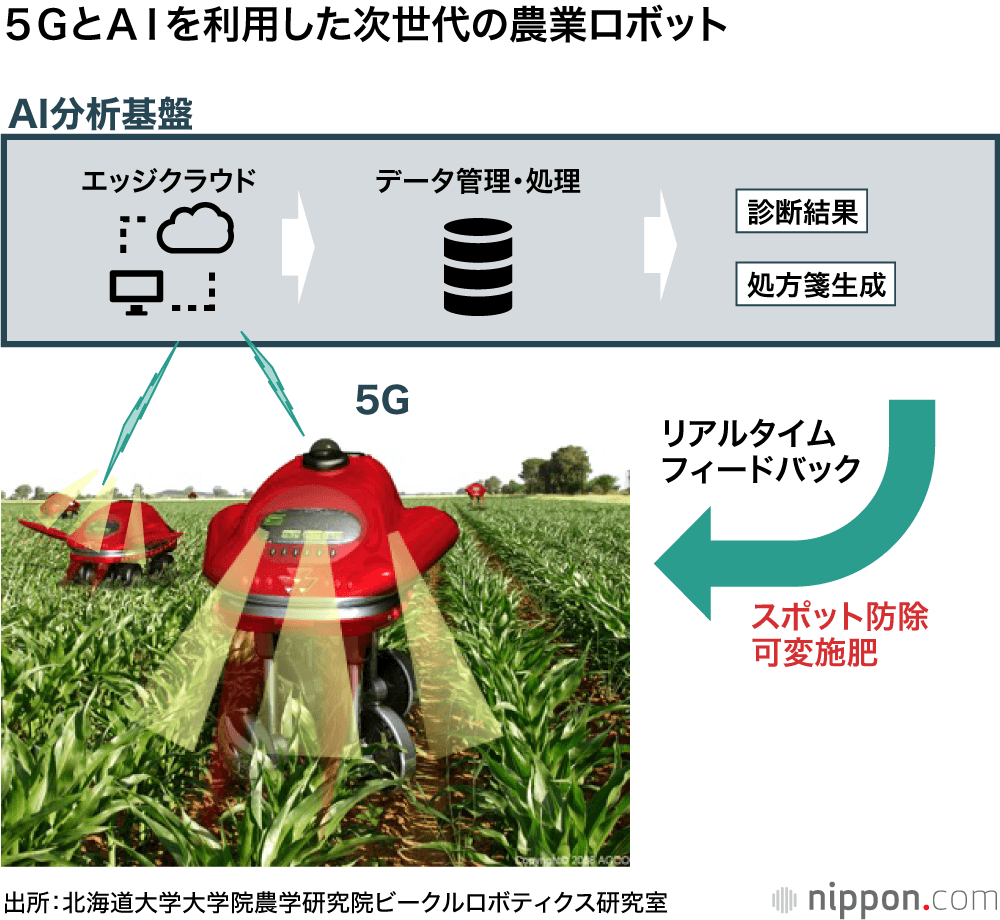

遠隔監視によるロボット作業システムは、地域内で同時に複数のロボットに作業させることができ、ロボット管制室にいる1人の監視者が離れた複数の畑で作業するロボットを管理する。分散した圃場のロボットは同時作業と圃場間の自律的な移動も可能なので、作業能率を格段に向上でき得る。近年、大容量企画「5G」やAIを活用したスマートロボットの研究も進められている。例えば、AIと高精細画像による精密施肥や、病虫害を極めて早期に発見し、その対処をするロボットが一例で、データ伝送に5Gを利用してエッジクラウドでデータを分析するインテリジェントなシステムである。

輸出拡大へ収穫作業を省力化

農業施設用のロボット開発は、手のかかる収穫作業のロボット化が国内外で盛んに行われている。収穫ロボットはイチゴ、トマト、ピーマン、キュウリ、アスパラガスなどで、これらを開発する上で必要な要素は①センシング②ハンドリング③走行の3つの技術である。この中で特に課題として挙げられるのは、果実の「センシング技術」と「ハンドリング技術」だ。センシング技術は熟した果実を認識して、位置を計測することにある。この視覚・認識判断機能には技術的に解決すべき課題が多い。また、ハンドリング技術では不ぞろいの果実に傷をつけず、高速収穫する技術は難しい。わが国ではアジア・オセアニア地域をターゲットとしたイチゴなど果物の輸出が今後も拡大する可能性があり、施設園芸用収穫ロボットの実用化が期待されている。

海外も注目する日本の技術力

農業で使用するロボットの電動化と小型化は今後、志向しなければならない。小型化は農地の区画面積が小さい日本に有効なのは言うまでもないが、大規模農業を実践する欧米も注目している。それはトラクターの大型化により畑の土壌踏圧が増大し、作物の根系成長を阻害して生育に悪影響を及ぼしたり、トラクターの燃料などに投入されるエネルギーの90%が、この土壌踏圧によってできる硬盤層の破砕作業に費やされたりする現実があるからだ。さらにトラクターの大型化に伴って増大する車幅も限界に達し、国によっては法規制で道路を走行できない事例もある。

英国のハーパーアダムス大学は2017年から完全無人農場プロジェクト「ハンズフリー・ヘクタールプロジェクト」を行っている。100メートル四方の圃場内で耕うん、播種、防除、収穫の全作業を無人で行う実証試験だ。このプロジェクトの特徴は、供試トラクターが日本製の小型トラクターにある。オペレーター不要というロボットのメリットを生かし、ロボットの台数で規模拡大に対応する戦略に基づいている。欧米におけるロボット化の基本概念は、作物生育に適したシステムである。慣行の農機ではできない作業や、作業コストが大きく、長時間かかる作業に対してはロボット導入が望ましい。そのためには省エネルギー、低接地圧、高い費用対効果と安全性が基本であることから、軽量・小型で電動、さらにメンテナンスが容易で、天候に左右されないロボットシステムへの関心が高い。このような理由から近年、世界的に複数の小型ロボットを協調させて超精密な農作業を行うシステムが注目されている。

ロボットトラクター4台が協調する耕うん作業。キャビン内は無人だ(著者提供)

地域に合った技術導入が成功の鍵

スマート農業には労働力不足の解消、農作業技術のデータによる承継、生産の低コスト化、農産物の品質向上・収量増、さらには従来の「プロダクトアウト」から「マーケットイン」への転換、農業の魅力アップなど数多くのメリットがある。しかし、機器の購入など初期投資を必要とするため、一朝一夕に普及が進むものではない。まず、生産者に対してスマート農業の導入によって経営改善ができるという確信を持ってもらう必要がある。地域性が強い農業の場合、その土地に合ったスマート農業技術の導入が成功の鍵になるのは言うまでもない。

スマート農業技術の進展は極めて早い。生産者はもとより、地方自治体、農業改良普及センター、JAなどのステークホルダーは今後のスマート農業の技術動向に注視することがますます必要になるであろう。

バナー写真:小型ロボット群による未来の農業(筆者提供)