遅れる日本のエネルギー転換:岸田政権への交代で気候変動対策はさらに不透明に

科学 政治・外交 環境・自然・生物- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

「野心的な」ネットゼロ目標も、国際的には見劣り

昨年10月、「2050年までに温室効果ガスの排出を実質的にゼロにする」との菅義偉首相(当時)の突然の「ネットゼロ宣言」以来、気候変動対策が急速に進み始めたかに見える。50年ネットゼロ目標を掲げる企業に加え、30年ごろに自社の温室効果ガスの排出量を大幅に減らすことを目指す企業や石炭関連事業への投資を行わないことを明言する金融機関が相次ぐなど「気候変動対策の新しい主役」とされる非国家主体(Non-states actors)の動きには目覚ましいものがある。

だが、それを支援し、一層の行動を促す上で重要な国の政策、特に経済産業省が主管するエネルギー政策となると、旧態依然のままで、脱炭素社会実現のために必要な根本的変革(Transformative change)を起こすにはほど遠いというのが実情だ。

過去に例を見ない自然災害の多発など気候危機が深まる中、気候変動問題を重視するバイデン政権下の米国、コロナ禍からの復興において環境対策を主要な柱とする欧州諸国などが相次いで25~30年の温室効果ガスの排出削減目標の上積みを打ち出そうとする動きに背中を押される形で、日本政府はことし4月、30年度の削減目標を13年度比26%から46%に拡大した。この段階で日本の削減可能性を積み上げても39%にとどまっていたのだから、確かにこの数値は国内的には「野心的」とも言える。

だが、基準年とされた13年度は東京電力福島第1原発事故の影響で排出量が特に多かった年であるため、10年度比では42%程度となり、米国や欧州に見劣りするし、気候変動に関する政府間パネル(IPCC)が、産業革命以来の気温上昇を1.5度に抑えるために必要とする「10年比45%」にも及ばない。世界第5位の大排出国として、これまでに排出してきた量などを考慮すれば1.5度実現に求められる日本の削減量は60%超だとの環境シンクタンク「クライメート・アクション・トラッカー」の試算があることなども考えれば、国際的にはとても野心的とは言えない。菅首相は予想される批判に配慮してか「50%の高みを目指す」と付け加えたが、これは国内的には目標とは受け止められていない。

「石炭火力の温存」G7で日本だけ

経済産業省の有識者会議は8月、46%削減の裏打ちとなる新たな政策指針「エネルギー基本計画」の素案をまとめ、近く閣議決定される見通しだ。だが、これには多くの問題点がある。

2050年の脱炭素社会実現へ向け、再生可能エネルギーの「最大限の導入」を目指すとして大型水力を含めた再エネが総発電量に占める比率(電源構成)を現行目標の22~24%から36~38%へと拡大したものの、多くの研究機関が示す日本の太陽光や風力発電のポテンシャルに比べればまだまだ低い。諸外国の導入実績や将来目標に比べても見劣りは明白で、エネルギー構造の根本的な転換への道を開くものとは言い難い。

だが、1.5度目標との関連から見たこの素案のさらに大きな問題は、石炭火力発電の温存という政策だ。素案は30年度の石炭の電源構成を19%としつつ、石炭を「安定供給性や経済性に優れた重要なエネルギー源」と位置付け、30年度以降も活用する姿勢を示した。

燃焼時の二酸化炭素(CO2)排出量が非常に多いために「温暖化の最大の原因」とされ、各国が石炭火力の全廃を決定。国連事務総長も先進7カ国(G7)には30年の石炭全廃を求める情勢の中、日本のこの姿勢は異例だ。G7で石炭火力の温存を明言しているのは日本のみで、「石炭中毒(Coal addiction)」とまで批判されることもあるほどだ。

また、素案は福島事故を受けて「原子力依存度の低減」を打ち出す一方で、原子力を「低炭素の準国産エネルギー源」「運転コストが低廉で変動も少ない」「長期的なエネルギー需給構造の安定性に寄与する重要なベースロード電源だ」と評価。30年度の電源構成は、現行計画と変わらぬ20~22%とした。

福島事故以降、停止した原発の再稼働は、電力会社の新たな安全基準への対応の遅れ、訴訟、住民の反対運動などから思うように進んでいない。発電量に占める比率が6~7%と低迷し、コスト高が目立つ原子力発電が、今後10年で再拡大できると見る専門家はほとんどいないと言っていい。コスト高が鮮明になっている原子力に過大な期待をかけるよりも、その分の投資を成長が著しい再生可能エネルギーに振り向ける方が賢明だ。

エネルギー需給構想の抜本改革見通せず

30年に温室効果ガスの排出を大幅に減らし、50年には実質的にゼロにするという目標実現のためには、エネルギー需給構造の根本からの変革が求められる。にもかかわらず、原子力、化石燃料、再生可能エネルギーなどさまざまなエネルギー源にかかわる利害関係者と立地地域間の調整に終始し、根本的な変革に踏み出すことができない日本のエネルギー政策の象徴が新エネルギー基本計画だと言える。脱炭素社会に向けたエネルギーシステムの大変革を進めるのだというシグナルを社会や経済に出すものとは言い難い。

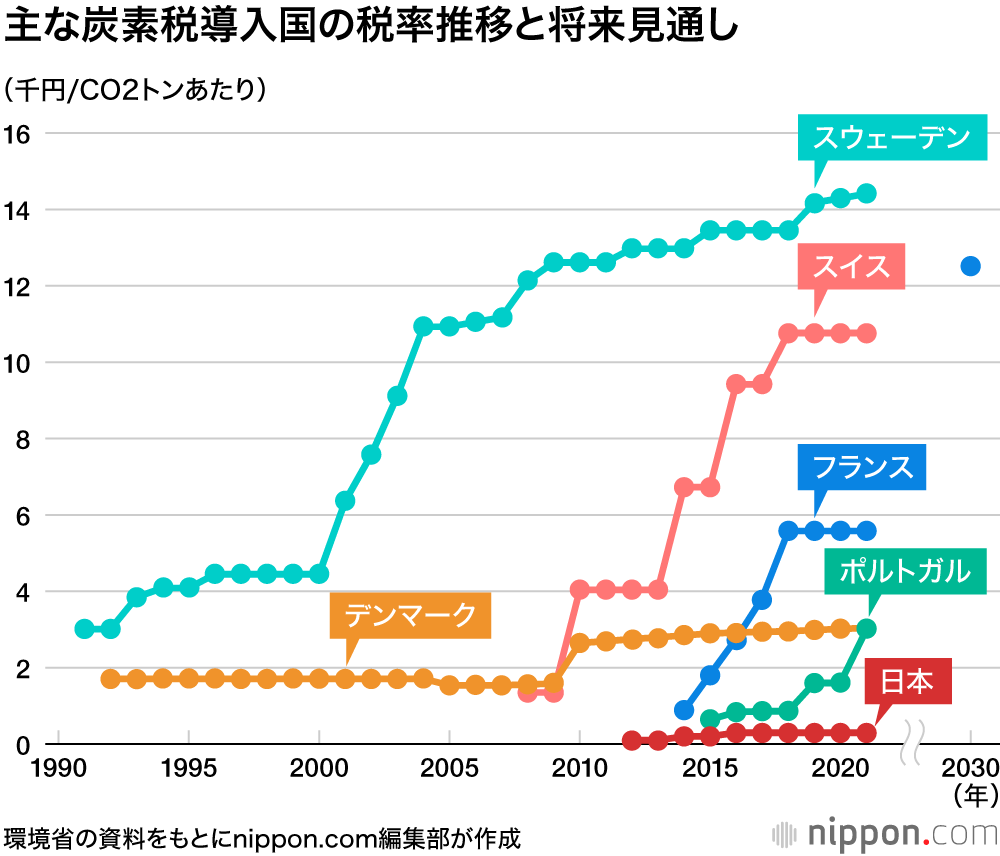

日本の政策が抱えるもう一つの問題は、脱炭素社会への転換へのインセンティブをつくるとして、各国の政策の主流となりつつある「炭素の価格付け(カーボンプライシング)制度」の導入遅れだ。日本にも一応、化石燃料の費用量に応じて課税する「温暖化対策のための税」が存在する。ただ、税額は二酸化炭素1トン当たり298円と極めて低く、しかもCO2排出量に応じた税率となっていない。これが日本の構造転換を促すものとはなり得ていないものであることは、導入以来の日本の動向を見れば明白だ。

菅前首相は昨年12月、「経済成長に資するカーボンプライシング制度」の在り方を早急に検討するよう経済産業、環境の両省に指示、制度に関する議論が進んでいるが、具体化のめどは全く立っていない。欧州の多くで炭素税は導入済みで、脱炭素社会実現のために不可欠な政策となっている。韓国はカーボンプライシングのもう一つの具体策である排出量取引を2015年に導入、中国も今年にから全国レベルで稼働させ始めたのだから日本の政策の遅れは明白だ。

気候危機に対する政策の在り方が、最大の争点となったと言われたドイツの総選挙の状況とは対照的に、自民党の総裁選では気候変動政策はほとんど議論にならなかった。

首相交代で政策「後退」も

曲がりなりにもこれまでにないペースと内容で気候変動政策を進めてきた菅政権は退陣し、再生可能エネルギー拡大政策を進めてきた河野太郎規制改革担当相も小泉進次郎環境相も、岸田文雄新首相の対立勢力となった末に敗北、影響力を失った。代わって登場した岸田首相には、これまでの言動からして、気候変動問題への知識も危機感も菅前首相に比べて少ないことは明白だ。原発推進には積極的だが、気候変動政策への言及は驚くほど少ない。

その結果、政策が停滞するどころか、時には一部の有力企業の反対を押し切って進められてきた前政権下の政策が後退する懸念さえある。例えば山際大志郎・新経済再生担当相は、炭素税への強力な反対論を展開していたことで知られている。菅政権の終焉とともに、日本での本格的な炭素税の導入はさらに遠のいたと見ていいだろう。

日本の脱炭素社会への歩みを確実なものにするために菅政権がやり残したことは、本格的な炭素税だけではない。脱炭素社会実現のための政策の両輪とされる再生可能エネルギーの一層の拡大とエネルギー効率の大幅な向上のための政策、自動車など運輸セクターの脱炭素実現ための規制や支援など、今後の政策課題は山積している。

岸田新政権が、前政権のレガシーを尊重し、脱炭素社会に向けた歩みを加速していかなければ、この10~20年間で拡大する一方だった主要国との政策のギャップはさらに拡大する。気候変動対策が国際社会での最大の課題となる中で、それがいつまでも続けば日本の地位は低下する。そして日本の産業界は世界の脱炭素競争の中での敗者となり、目の前にある多くのビジネスチャンスを失うことになるだろう。

バナー写真:みずほフィナンシャルグループ(FG)株主総会の会場前で、株主らに石炭火力への投融資停止を訴える環境保護団体ら=2020年6月25日、東京都千代田区(時事)