中国経済:頭打ちは「中所得国の罠」か、労働人口減がネックに

国際・海外 経済・ビジネス- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

日本を模範に成長した東アジア諸国

これまでの東アジア諸国の経済成長の軌跡をたどれば、戦後の日本経済が大成功を収めたことが域内諸国にかなりの希望を与えたことは事実であろう。日本を模範とする開発モデルは、かつて故・赤松要氏(一橋大学名誉教授)が提唱した「雁行(がんこう)発展モデル」(※1)として、域内諸国に示唆を与えた。

戦後の日本経済は市場メカニズムだけでなく、政府が市場を補完する経済政策と産業政策を実施して、重点産業を育成することで高度成長を実現することができた。1980年代になって、「ジャパン・アズ・ナンバーワン」と言われるようになった。安全保障上、日米は同盟国であるにもかかわらず、米国は日本を脅威とみなして、かつて日本の自動車や家電などの輸出産業に対する制裁を実施し、日米貿易摩擦が起きたぐらいだった。

東アジア諸国は日本を見習って、それぞれの国が重点産業の育成に奔走した。特に80年代に入って、域内諸国は電力や高速道路、鉄道、交通運輸などのインフラ施設を整備したことで奇跡的な経済成長を成し遂げた。雁行発展モデルでいえば、リーダーとなって飛んでいたのは日本だが、それにNIES(韓国、台湾、香港、シンガポールの新興工業国・地域)とASEAN(東南アジア諸国連合)が続いた。その後、改革・開放を推進する中国経済が台頭し、雁行の列に加わった。

しかし、97年、順風満帆にみえた東アジアの経済開発は挫折を味わった。というのは突如として通貨危機が東アジアを襲ったのだった。アジア通貨危機についてポール・クルーグマン教授は、東アジアの経済開発はもっぱら投資を増やすもので、「生産性の向上が伴っていないため、幻のものだった」と総括した。生産性重視の経済理論を提唱したクルーグマン教授はのちにノーベル経済学賞を受賞したが、その指摘は見事に外れ、東アジア諸国の経済は99年から相次いでV字型回復を果たした。

中国の高成長の陰に「低人権比較優位」

特に2001年に中国は念願の世界貿易機関(WTO)加盟を果たした。その前提として中国政府は国内市場を全面的に開放すると約束した。それをきっかけに、多国籍企業を中心に世界に点在する工場とサプライチェーンが徐々に中国に集約された。その過程で中国企業は外国企業から経営ノウハウと先進技術を学んで、中国は「世界の工場」になっていった。

中国的経済開発を考察すれば、日本に学んだ部分と中国独自のやり方で成長を遂げた部分の両面がある。具体的に中国は「人口大国」であり、輸出製造業にとって際限なく供給される労働資源は安い製品・商品を大量に生産するうえで、必要不可欠だった。

40年前、中国の廉価な労働資源はほとんど農村にあった。中国政府は公式的に農民の都市部への移住を認めていないが、農民の出稼ぎを非公式に認めた。ここでいう「非公式」の意味は都市部で出稼ぎする農民に戸籍(住民票)を付与していないことである。すなわち、社会保障が与えられていない農民は「農民工」と呼ばれ、労災、健康保険、年金保険など一切受けられない。結果的に資本家は、その分のコストを削減することができた。

中国の農民工が労災、健康保険と年金保険すら受けられないことについて、清華大学秦輝教授(歴史学)は「低人権比較優位」と定義している。ある意味で、正しい描写といえる。農民工の働く環境と生活環境を見る限り、彼らはまるで奴隷だったと言っても過言ではない。こうしたなかで中国経済は「離陸」した。

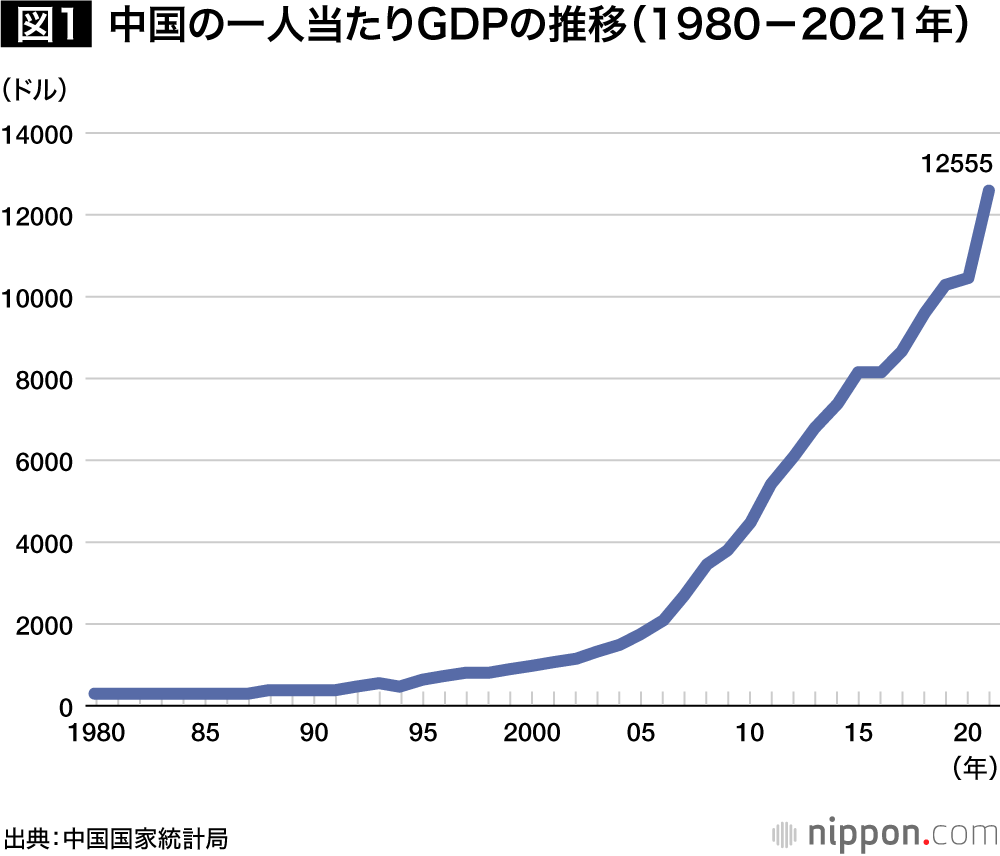

図1に示したのは、中国の一人当たり国内総生産(GDP)の推移である。ドル建ての一人当たりGDPであるため、為替レートの変動に影響されるが、中国経済が2000年代に入ってから本格的に離陸したことは確認できる。中国経済にとって2000-10年の間は高度成長期だった。

01年の世界貿易機関(WTO)加盟をきっかけに対中直接投資は量的に増えただけではなく、質的にも良くなった。というのは、中国の安い人件費を生かす単体の工場を設立するだけではなく、サプライチェーンが中国に集約され、研究・開発センターも多数設立された。中国は名実ともに、「世界の工場」になったのである。

「人口ボーナス」減少

問題は01年以降、中国経済は徐々に変調を来すようになったことである。中国では、ハイテク産業の主役は外国企業である。世界半導体メーカーのトップ10に中国メーカーはランクインしていない。中国では、年間の自動車販売台数は2600万台(21年)に上るが、上位を占めるのは軒並み外国メーカーである。それでも安い人件費と外国資本との組み合わせで中国経済は世界2位の経済規模まで成長した。

問題はこれからどうなるかである。一つは40年間にわたる「一人っ子政策」によって出生率が下がり、生産年齢人口はすでに減少している。総人口も早晩減少するとみられている。すなわち、中国経済を支えてきた比較優位の「人口ボーナス」が急速に減少している。生産性の低い農業から生産性の高い鉱工業とサービス業への労働移動によって経済成長を押し上げることができたが、出生率の低下と生産年齢人口の減少により、そのけん引力は急速に弱くなっている。これは「ルイスの転換点」と呼ばれている。

もう一つはグロバール・サプライチェーンが再編され、多国籍企業は中国に集約させている工場の一部を他の新興国に移転する可能性が高い。労働資源の供給が減少すれば、人件費が上昇し、付加価値の低い産業は人件費のより安い新興国へシフトする。代わりに、中国は産業構造の高度化を図る。これこそ雁行発展モデルの本来の姿である。

不十分な市場開放

問題は、中国の開発モデルはこれまであまりにも成功したため、次のステージ、すなわち、途上国から先進国に進んでいけるかどうかにある。アカデミックの分野でも、中国のドル建て名目GDPがいつ米国を追い抜くかに注目が集まっている。しかし、今の中国の経済成長、とりわけ高付加価値の産業をけん引しているのは外国資本である。中国地場産業の技術力強化がなければ、中国は先進国になれない。むろん、一人当たりGDPをみれば、中国はすでに立派な中所得国になっている。しかし、その中身を見ると、中国はまさに「中所得国の罠」(※2)にはまりつつあるといえる。

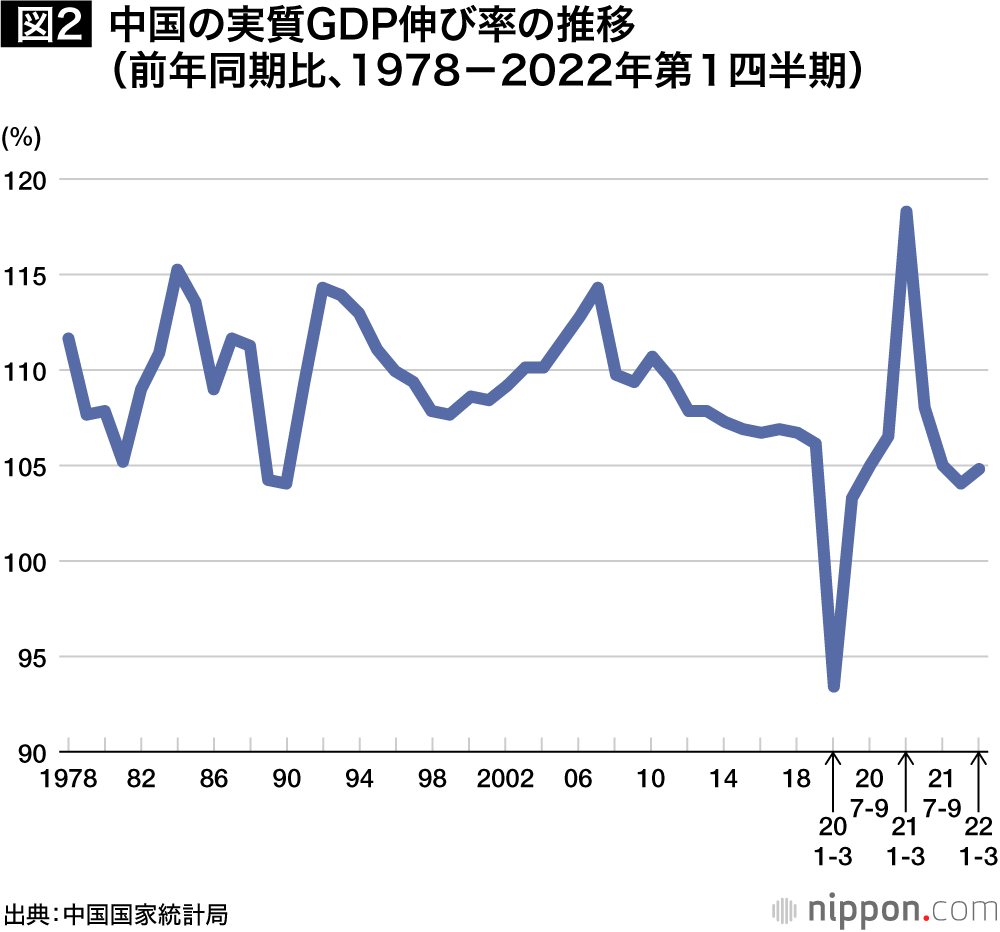

あらためて図2をみれば、2010年以降、下降傾向をたどっていることが分かる。20年以降、中国経済はコロナ禍により乱高下しているが、基本的に減速基調が変わっていない。習近平政権が誕生した13年3月の全人代(日本の国会に相当)で経済減速を受け入れる姿勢を示した。当時、使われた造語は「新常態」(ニューノーマル)だった。すなわち、中成長は新常態であり、無理に高成長を目指す必要がないと言われた。しかし、その後の中国経済は下げ止まることがなく、さらに減速していった。

振り返れば、01年にWTOに加盟した当時、中国政府は金融市場を含めて国内市場を全面的に開放すると約束した。しかし、現状をみれば、中国の市場開放は明らかに不十分と言わざるを得ない。このことが米中貿易戦争を誘発した原因だった。米中貿易戦争によって問われているのは中国が既存のグローバルルールを順守するかどうかである。

これに対して、中国政府は既存のルールが先進国によって定められたもので「途上国にとって不公平なものが多い」と主張している。こうした文脈のなかで中国は先進国と対立し、徐々に国際社会で孤立していった。

統制経済化

そして、中国国内情勢に目を転じると、統制経済に逆戻りする動きは徐々に顕著になっていることが分かる。これまでの40年間の経済成長は経済の自由化によって実現したものだが、習近平政権になってから、国有企業をより大きくより強くしようとしている。半面、アリババやテンセントいったテック企業に対する締め付けは厳しさを増している。

国有企業が主役となる体制において経済成長を実現できるならば、40年前に改革・開放を推進する必要はなかった。では、なぜ政府が経済に対する統制を強化しようとしているのか。なぜ経済の自由化とは反対に国有企業に経済政策を傾けているのか。

この点について唯一合理的な解釈は、行き過ぎた経済の自由化が共産党一党支配の政治体制と対立するから統制を強化しようとしている、というものだ。問題は、経済統制の強化を行き過ぎると、共産党の支配体制も脅かされる可能性が高くなる。換言すれば、中国経済が成長しなくなれば、共産党への求心力もおのずと低下していく。まさにジレンマである。

総括すれば、短期的には、ゼロ・コロナ政策の失敗、ウクライナ危機と米中対立は中国の景気を一段と押し下げる可能性がある。一方、長期的な課題として中国経済は出生率の低下と生産年齢人口の減少により「中所得国の罠」にはまる可能性がある。サプライチェーンの中国離れは中国の産業構造高度化を妨げることになる。

こうしたなかで、経済統制を強化しようとする習政権にとり、経済成長の急減速はまさに正念場となる。22年秋に共産党大会が開かれる予定である。習主席は3期目の続投を目指しているが、向かい風が強く吹き荒れている。

バナー写真:中国・上海の浦東地区に建つ高層ビル群。外資系企業や金融機関などが進出し、中国経済の発展を象徴した商業地区となっているが…(時事)