日本映画界は変われるか:ジェンダー格差、頻発するハラスメント、契約書もない制作現場の実態

社会 文化 仕事・労働- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

ハリウッドの大物プロデューサー、ハーヴェイ・ワインスタインのセクシュアル・ハラスメントに対する女優たちの告発として始まった#MeToo運動は、女性の進出が遅れている映画界の “セルロイドの天井” も改めて浮き彫りにした。#MeToo以降、欧米では注目度の高い女性の監督作品が着実に増え、商業的成功を収めている。米アカデミー賞では、2021年クロエ・ジャオ(『ノマドランド』)、22年ジェーン・カンピオン(『パワー・オブ・ザ・ドッグ』)が相次いで監督賞を受賞した。

一方、日本映画の “セルロイドの天井” はより分厚い。非営利団体「Japanese Film Project」(以下JFP)の調査によれば、2000〜20年の21年間に劇場公開された興収10億円以上の実写邦画796本のうち、女性監督作品はのべ25本(3.1%)。一方で、同調査によれば20年の監督女性比率は日本映画全体では12%、ドキュメンタリーに限れば23%だ。「ヒット作」の指標となる興収10億円を超えた作品になると、女性監督が激減することが分かる。女性が活躍しているとは言い難い状況だと、映画研究者の木下千花氏は指摘する。

忘れられた女性映画人たち

現在のジェンダー格差問題を踏まえ、木下氏が今取り組んでいるのは、『日本映画における女性パイオニア』プロジェクトだ。「日本映画史の中で、女性の『作り手』の貢献が忘れられていると感じています」と言う。

同プロジェクトでは、主にトーキー映画が確立する1920年代以降、撮影所システム(製作、配給、興行を基本的に同系列の会社が行う「垂直統合」の体制)が機能していた70年代初めまでを中心に、映画界で先駆的な役割を果たした女性たちの仕事を紹介する。

当時、日本では記録映画分野を除き、女性監督は極めてまれだった。「戦後、大女優の田中絹代は長編劇映画を6本監督しています。それでも、監督としては知られていません。撮影所時代、劇映画監督になるための “エリートコース” は、助監督に採用されることでした。その採用は大卒男子に限られ、女性には入り口が閉ざされていたのです」

同プロジェクトが取り上げるのは、監督だけではなく、脚本、スクリプター(撮影準備から撮影・編集・音の仕上げまで、さまざまな段階で情報を記録・管理する係)、編集、美術、照明、メイクアップ、衣装など幅広い職種だ。

「クリエイティブな労働を担って、どのように男社会の中でキャリアを築いていったのかに興味がありました。当時の女性の作り手たちは、自分たちの仕事についてほとんど語らなかった。男性社会で余計なことを言えば、バッシングを受けるという抑圧もあったのだと思います。女性パイオニアのさまざまな個性や功績を通じて多様なロールモデルを示すことが、若い世代のエンパワーメントになるのではと考えています」

溝口・黒沢作品の性差別的表現

日本映画は、草創期から現在に至るまで、セクシズム(性差別)とミソジニー(女性嫌悪)に満ちていると、木下氏は指摘する。そして、「#MeToo的映画史」の視点から、具体的な映画表現における差別や性暴力を語り、歴史的な文脈で捉え直すべきだと言う。「映画史に残る作品も、ジェンダーの視点で見直すことが大事です。今の映画表現に影響を持つからです」

木下氏の研究対象である溝口健二監督も、その作品自体は好きだが、「女性の描き方におかしい点はたくさんある」と言う。

例えば、溝口監督の『夜の女たち』(1948年)には、ビールを飲ませて酔わせた女性をレイプする場面がある。被害者は加害者に恋愛感情を抱いたあげく、捨てられるという設定だ。当時、レイプシーンが問題視され、「純潔な気持ちに悪影響を与える」という理由で、京都市警察は同映画の青少年の観覧を禁止。その一方で、被害者の描き方についての批判はほぼなかった。

占領期から1950年代半ばにかけて、「女性を心神喪失状態にしてレイプする」というモチーフがよく描かれ、この映画もその一つだった。

「映像作品の中で描かれる“性的ファンタジー”と、現実のレイプは全く別問題です。ただ、今の視点で考えれば、レイプを描くにしても、被害者のこんな心理はあり得ないし、性的ファンタジーとしてもよく描けていない、そもそもこうしたファンタジーをそのまま映画にするべきなのかなどの議論があってしかるべきでしょう。私は、表現規制や上映禁止措置などには反対です。公開した上で、どんどん批判するべきです」

黒澤明監督の名作『羅生門』(1950年)に関しても、「作品としては高く評価する」が、監督のセクシズムが表出した作品だと指摘する。

「『羅生門』は、女性のセクシュアリティに対する憧れ、不信感と軽蔑を凝縮したような作品です。まがまがしい美しさで誘惑して、求められればいつでも応じる存在として女性を描いています」

「『羅生門』が公開された当時、その描写に違和感を持っても、はっきり口に出せなかった女性も多かったはずです。誰がどういうことを言えるかはその場の状況によることが大きい。いままで批判しなかったからといって、問題を感じていなかったということにはなりません。今だから言えることもあるのです」

「ただし、監督に偏見があっても、作品がひどいということにはならないし、むしろ優れた映画になることもあります。そこが面白くもあり、難しいところでもあります」

女性の監督が増えれば、表現の多様性が広がり、映画文化がもっと豊かになることは確かだ。

「“女性ならでは”のカメラの動かし方、構図があるわけではありません。ただ、生活環境が違えば、気付くこと、関心の向き方も違い、おのずと描写の仕方は違ってきます。その意味で、(作り手が)男性として生きてきたか、女性として生きてきたかで演出は大分変わってきます」

「ブラック」な制作現場

今春、榊英雄監督や園子温監督らによる性暴力が告発されたことをきっかけに、映画制作の実態に関心が高まっている。制作現場は、プロデューサーを頂点とする上下関係に縛られた男社会で、セクハラやパワハラが頻発しているという。

一方、「現場では、ジェンダー格差やハラスメント以前に、劣悪な労働環境が問題になっています」と木下氏は指摘する。その背景には、1970年代以降の撮影所システムの解体がある。かつて撮影所は人材雇用・育成の場だったが、いまでは現場の作り手はフリーランスが大部分を占める。

5月末、JFP(前述)は映画業界のジェンダーバランスと労働条件を検証し、新たな制度設計を模索するオンラインシンポジウムを実施した。映画監督の白石和彌氏、労働経済学者で一橋大学教授の神林龍氏らと共に、木下氏も参加した。

シンポジウムでJFPが紹介した業界の各種職能団体のジェンダー調査では、女性会員の比率は概して低く、映画監督協会では5%未満、撮影監督協会では約8%だ。スクリプター協会は会員の100%が女性で、唯一の例外である。また、「日本映画製作者連盟」(映連)に加盟する大手の映画制作・配給会社(東宝・東映・松竹・KADOKAWA)の女性役員の比率は4社全体で8%だった(5月時点)。映画界の意思決定層には女性が極めて少ない。

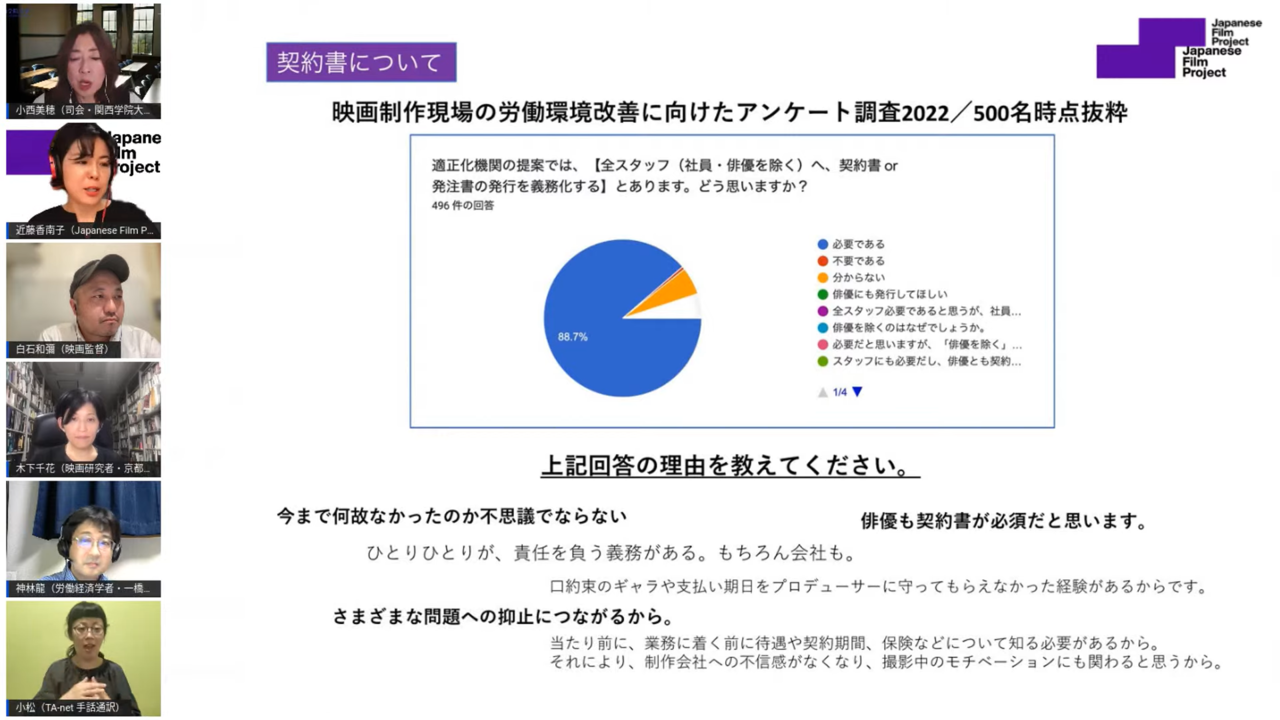

次いで、現場スタッフの労働条件実態アンケート調査(締め切りは6月末/500人時点の中間報告)を基に、契約書がなく、口約束の報酬で長時間労働が続く状況が報告された。

「契約書をほしいと思っている人は多いけれど、若いスタッフの多くは、“うるさいやつ”だと思われるのが嫌だという恐怖心があるのではと感じます。弱い立場なので、文句を言えば排除されて次の仕事が来なくなるという見えないプレッシャーがあるのでしょう」(木下)

現在、経済産業省主導で、映連を中心とする業界団体が「(仮称)映像制作適正化機関」設立に動いている。契約書の発行や就業時間・休日の設定、相談窓口の設置などを盛り込んだガイドラインに即して制作された作品を認定する制度の構築を目指す。

ハラスメントや労働問題に関する相談窓口は、「製作委員会」(テレビ局、映画会社、広告代理店、映像ソフト販売会社などの出資企業が共同で製作・興業を行う仕組み)の中に設置する方向が検討されている。だが、JFPの調査では、製作委員会内に設置しても意味がないという現場の声が4割を占めた。「狭い業界なので、誰がどんな相談をしたのか、最終的にプロデューサーまで話が伝わってしまう」(白石監督)ので、「身内」の組織には、容易に相談できないと感じていることが分かる。

伝統的に契約書を交わさないことが当たり前の「風習」がまかり通っている現状に対し、神林氏は、まず組合を作って統一契約書を作り、最低ラインの合意をすることが不可欠だと提言した。

その他、不透明な制作予算の組み方、映画がヒットしても映画界に還元する仕組みがないことなど、さまざまな問題が提起された。

日本映画のイメージダウン

来春から運用を始めるという「映像制作適正化機関」が、映画業界をどれだけ変えられるのかは未知数だ。いずれにしても、性加害防止や労働条件の改善は早急に実現していく必要がある。欧米では、#MeToo以降、性的シーンの撮影の際に、俳優や現場スタッフと監督の間に入り、身体的・精神的なハラスメントが起きないよう調整を担う「インティマシー・コーディネーター」(IC)を配置する例が増えている。

一方、日本にはまだ、ICの専門的なトレーニングを受けて実践できる人は少ない。

「現場の知識があり、コミュニケーション能力が高くないと難しい仕事です。日本では実質的に、スクリプターがその役を担うこともあったと聞いています」と木下氏は言う。「伝統的に女性の仕事で、現場では監督部に属して演出にも口を出せる立場です。ただ、今は予算の関係で、スクリプターがつかない場合もあります。少なくとも、現場にもっと多くの女性スタッフが関わることが大事だと思います」

「性加害、労働条件の問題に早く取り組まないと、日本映画界全体のイメージダウンになります。長時間労働のブラックな職場というだけではなく、日常的に性加害行為が行われているようなところで作られる作品は見たくない。そう思う人もいるのではないでしょうか。いまでも映画の仕事に見切りをつける人が多く、人手不足です。このままだと、才能のある人が残らなくなるのではと危惧しています」

バナー写真:PIXTA