日本の実質賃金は今後上昇に転じるのか?: 高水準の大手賃上げも、懸念される労働者間のバラつき拡大

経済・ビジネス- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

本記事では、はじめに今年の春闘の執筆時点までの状況や今後の考察の留意点を整理する。その後、統計データが利用可能な春闘直前までの賃金動向の分析を示しながら、賃金の実質的価値の今後の行方を考察する際のポイントを探る。

今年の春闘では、大企業の高い賃上げ率が中小企業にも波及

春闘の起源は、1955 年に実施された8単産共闘まで遡り、毎年春に多くの産業別労働組合が集結することで労働側の経営側に対する交渉上の地歩(バーゲニング・ポジション)の強化を目指す。パターンセッターとなる労働組合が賃上げ分を獲得した後、他産業組合や中小企業などに賃上げ分を波及させていくといった構図である(※1)。

日本労働組合総連合会(以下「連合」)が公表した『2023 春季生活闘争 第5回 回答集計結果(5月10日公表)』をみると、平均賃金方式で交渉した1000人以上の大企業組合では、定昇相当込み賃上げ率が3.73%、賃上げ分(ベア)が2.17%。いずれも近年において高い値である。

平均賃金方式で交渉した99人以下の小規模企業組合では、定昇相当込み賃上げ率が3.03%、賃上げ分(ベア)が1.83%。この時点で妥結した小規模企業組合数は1417(組合員数6万2080人)であり、前年の同調査最終版(22年7月5日公表)と比較すれば、5月公表時点でおおむね6割程度の組合が妥結した結果である。

なお、「賃上げ分(ベア)」はベースアップを指し、既存の賃金表の改定により賃金水準を引き上げた分である。「定昇」は定期昇給を指し、労働協約・就業規則等で定められた制度に従って、既存の賃金表に沿って前任者(先輩)に追いつくための昇給分である。

春闘を先行して相場形成した1000人以上の大企業組合と比較すれば、後発の99人以下の小規模企業組合の数値はやや抑制されるが、賃上げの流れが波及していることが示唆される1つのシグナルであろう。

また、フルタイム組合員の一時金(年間)の状況をみると、金額交渉している組合では159万7406円と昨年比+3万3352円だが、相対的に多い月数交渉している組合では4.88月と昨年比▲0.01月となっている。これまでの賃上げ方法は人件費として固定化しにくい一時金(賞与)の活用が多かったが、本年はベースアップにシフトしている可能性が示唆され、中長期にみた賃金増加の持続性といった面からは重要な変化であろう。

労働組合がない企業にどう波及していくのか

厚生労働省『賃金引上げ等の実態に関する調査』によれば、2022年で労働組合が組織されている企業割合は21.2%で、労働組合がない企業も多い。業種別にみると、「電気・ガス・熱供給・水道業」は58.0%、「鉱業,採石業,砂利採取業」は57.3%である一方で、「医療,福祉」は3.6%、「生活関連サービス業,娯楽業」は5.8%、「宿泊業,飲食サービス業」は6.6%と業種間の差異が大きい。

さらに、この調査は、常用労働者100人以上を雇用する民間企業を調査対象ベースとしており、同省『労働組合基礎調査』によれば、22年で企業規模99人以下の推定組織率は0.8%であることから、小規模企業を含めると労働組合がある企業の割合は、より低くなる可能性がある。

このため、労働組合による交渉結果を集計した連合の調査結果が、労働組合のない企業にどのように波及していくかも重要なポイントである。近年、計量分析の結果、労働組合への所属が、統計的有意に賃金を引き上げる効果が確認されている(※2)。これを踏まえると、労働組合がない企業における賃上げ率は抑制的となる可能性もある。

さらに、『賃金引上げ等の実態に関する調査』によれば、労働組合がある企業でも、「賃上げ要求交渉がなかった企業」の割合が22年で26.0%ある。労働組合がない企業では、賃上げ交渉の機会がより生じにくい可能性も予想されるが、歴史的な物価高騰を踏まえれば、賃上げの可否を労使で真摯に話し合う機会を設けることが例年にも増して重要である。

実質賃金の変動率は中期的にプラスに転じる可能性も

『賃金引上げ等の実態に関する調査』によれば、春闘における賃金改定内容の適用時期を4月分とする企業が最も多く、後発して賃金交渉を行う企業もあり、7月分までの各月を適用時期とする企業も一定程度いる。本記事の執筆時点では、厚生労働省『毎月勤労統計調査』の2月分(確報)までのデータが使用可能であるため、今年の春闘が反映された賃金動向の分析は今後の課題となるが、ここからは、賃金の実質的価値の今後の行方を考察する際のポイントを探る観点から分析する。

最初に、「実質賃金(総額)」は2023年2月時点で19年同月比▲2.4%(※3)である。寄与度分解すると、一般労働者の現金給与総額(名目)が+2.3%、パート労働者の現金給与総額(名目)が+0.5%である。他方、消費者物価は▲5.0%と大きなマイナス寄与である。また、相対的に平均賃金よりも低いパート労働者の構成比の上昇による寄与度が▲0.2%である。

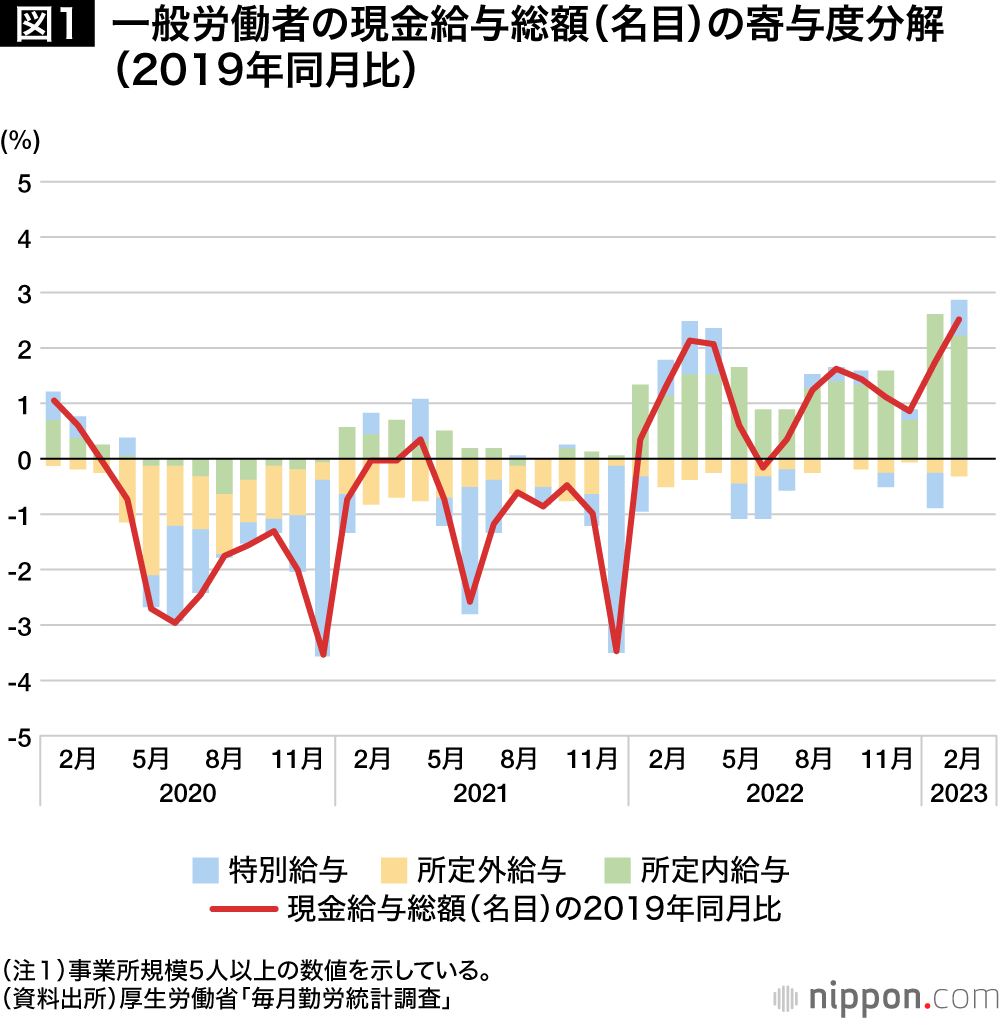

一般労働者の現金給与総額(名目)に着目すると、20年から21年にかけて所定外給与やボーナスを含む特別給与のマイナス寄与がみられたが、所定内給与は大きく変動しなかった。その後、22年に入ると主に所定内給与のプラス寄与が現金給与総額(名目)の増加をけん引している(図1)。

春闘では、定昇相当分+賃上げ分(ベア)で賃上げ率を考える。労働者個人の賃金変動の軌跡といった観点では、これが賃金の増加分となるが、マクロ統計として過去と比較する際には、賃上げ分(ベア)が所定内給与の変動に関連している面が強い(※4)。これを踏まえつつ、連合の最新調査によれば、賃上げ分(ベア)は組合規模計で2.14%であるため、今後、労働組合がない中小企業にも波及し、毎月勤労統計調査の所定内給与が2.14%ポイント増加する場合には、実質賃金の変動率はおおむねゼロ近傍まで押し上げられる可能性もある。

さらに、日本経済研究センターのESPフォーキャスト調査(民間エコノミスト約40名の予測を集計した調査)によれば、消費者物価(生鮮食品を除く総合)の高騰は、22年第4四半期以降、徐々に落ち着いていくと予想されており、仮に消費者物価のマイナス寄与が鈍化していけば、上記とあいまって、中期的に実質賃金の変動率はプラスに転じる可能性も期待される。

時間当たり賃金(名目)のバラつきが拡大している可能性

今後、平均値でみた実質賃金の変動率がおおむねゼロ近傍になる可能性等に触れたが、労働者間の名目賃金には「バラつき」という観点があることにも留意が必要である。つまり、平均値でみた実質賃金の変動率がおおむねゼロ近傍であっても、労働者間の名目賃金のバラつきが大きい場合、基本的に誰しもが平等に消費者物価の高騰に影響されるため、実質賃金が増加する人と実質的価値が保てない人との間の差が大きくなる可能性がある。

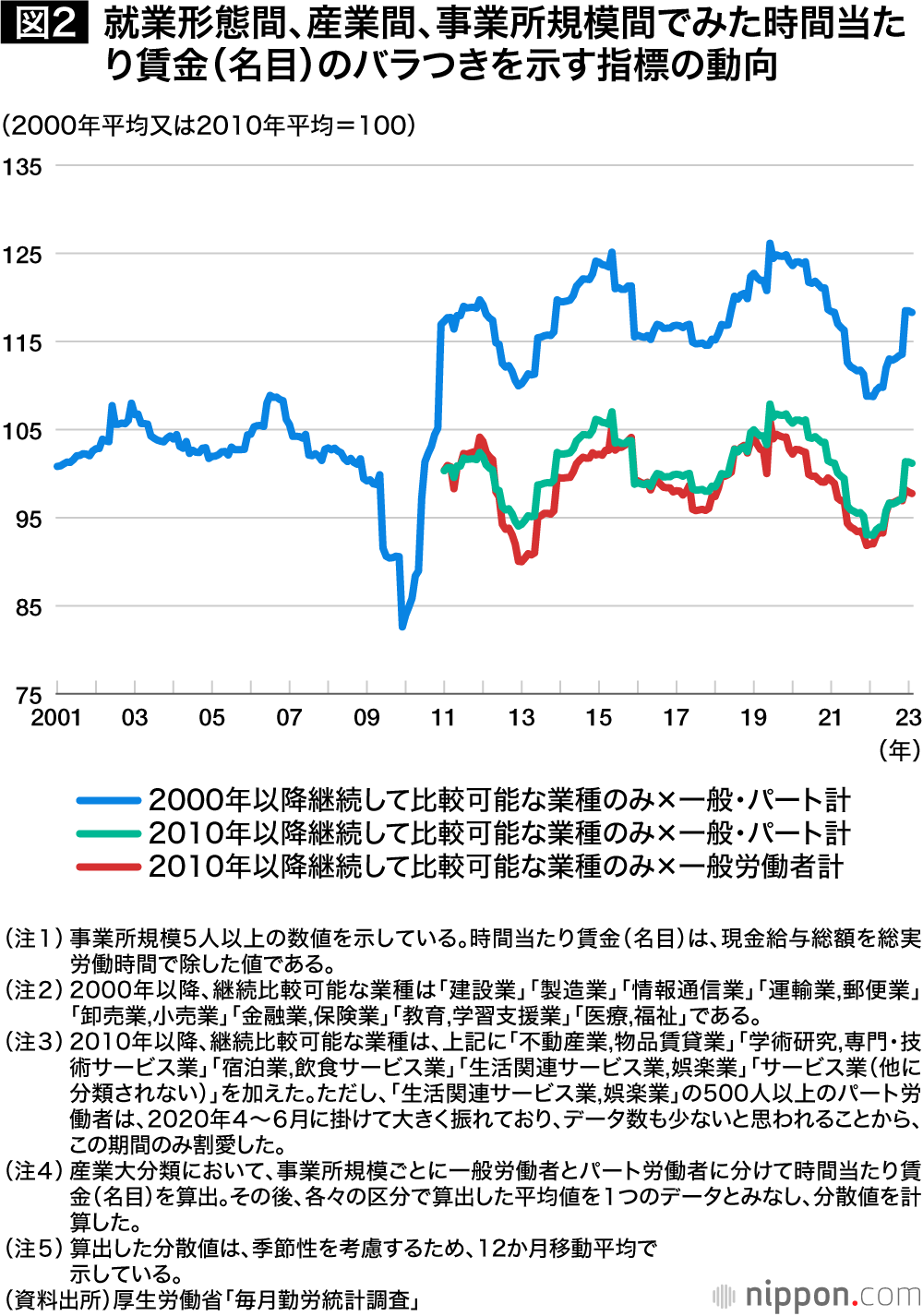

そこで『毎月勤労統計調査』の公表データを活用し、簡易的方法で就業形態間、産業間、事業所規模間でみた時間当たり賃金(名目)のバラつきを示す指標を作成した(具体的方法は図2の注4を参照)。個票データを活用した分散値とは厳密に合致しないため、一定の幅をもってみる必要があるが、2020年から22年にかけてバラつきが縮小傾向にあった後、22年以降にはバラつきが拡大している。さらに、バラつきの拡大要因は一般労働者間であるとみられる(図2)。(※5)

歴史的動向から考えてみると、リーマンショックや東日本大震災直後には、指標が同様の動きをしている局面がある(※6)。これを踏まえると、ショック直後の景気後退局面では、多くの企業が所定外給与や賞与を中心に賃金を減少させるため、時間当たり賃金(名目)のバラつきが縮小する一方で、その後の景気回復局面では、賃金を増加させることのできる企業力の差異が生じるため(※7)、時間当たり賃金(名目)のバラつきが拡大する、といった背景がありそうだ。

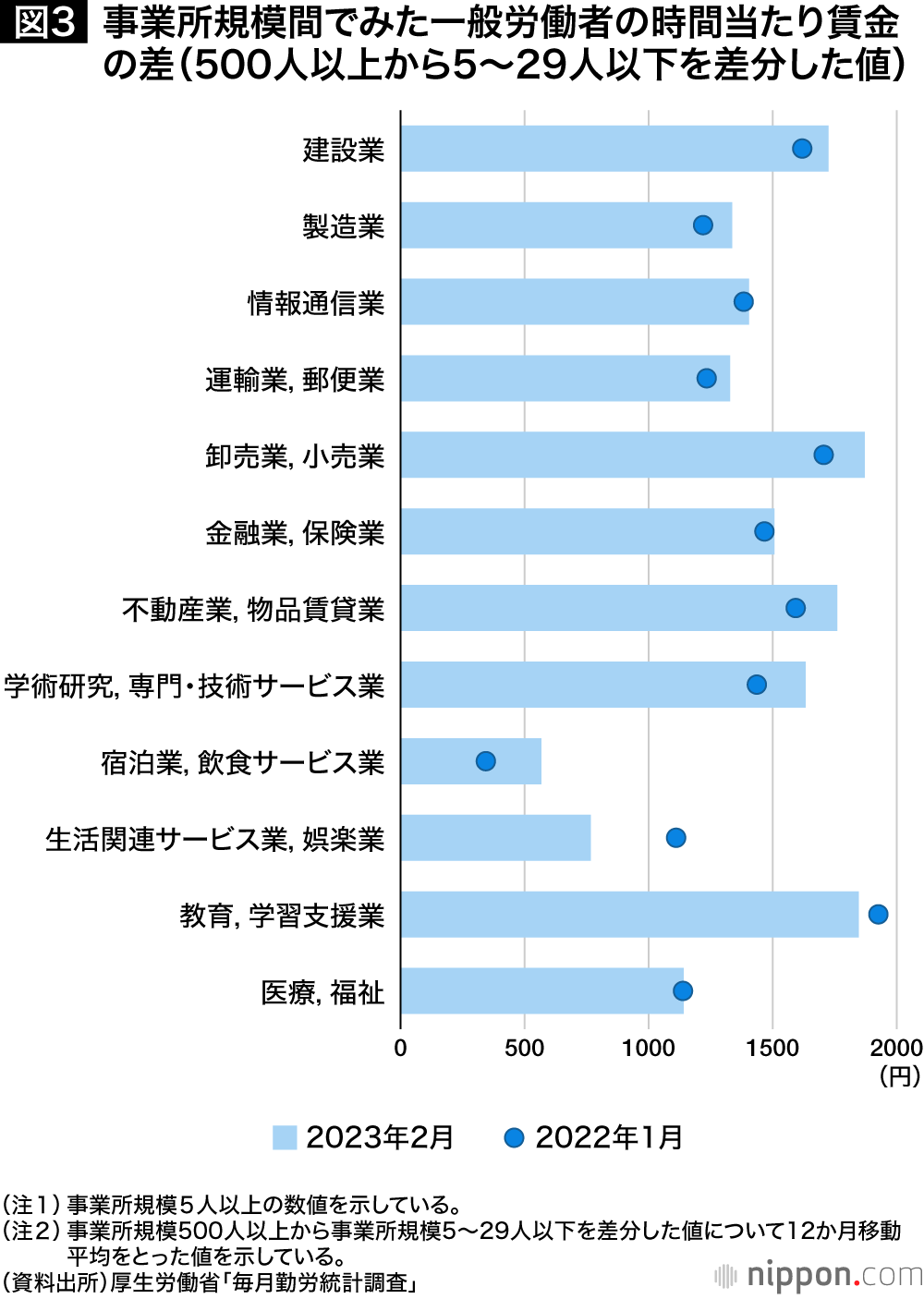

具体的に一般労働者の時間当たり賃金(名目)のバラつきが拡大している業種を確認するため、事業所規模500人以上から事業所規模5~29人以下を差分した値をみると、23年2月と22年1月を比較して、「宿泊業,飲食サービス業」が+223円、「学術研究,専門・技術サービス業」が+193円、「不動産業,物品賃貸業」が+164円、「卸売業,小売業」が+161円となっている(図3)。

例えば「宿泊業,飲食サービス業」では、23年2月時点で時間当たり賃金(名目)の事業所規模間の差が+567円であり、仮に1日9時間の週5日勤務だとすると、1年(約52週)で賃金総額に約132.7万円の事業所規模間差が生じており、22年1月から23年2月に掛けての増加分である+223円は、約52.2万円の新たな差を生じさせる。

まとめると、実質賃金の今後の行方を考察するポイントは以下の通りである。

- 歴史的動向から、景気回復局面では、賃金を増加させることのできる企業力の差異が生じるため、時間当たり賃金(名目)のバラつきは拡大する可能性が示唆され、また、2022年以降のバラつきが拡大傾向にある。今後、春闘の賃金改定内容が反映され、仮に実質賃金の平均値の変動率がおおむねゼロ近傍まで押し上げられたとしても、企業間での賃金改定内容のバラつきが拡大し、労働者間の差が大きい状況となる可能性もあり、分析の観点として、平均値だけでなくバラつきの動向も注視していくことが重要な局面である。

- 2022年以降の時間当たり賃金(名目)のバラつきの拡大(事業所規模間の差の拡大)は、中小企業での賃金交渉に当たって、従業員の賃金の実質価値を担保するといった観点から、先行する大企業の賃上げ率をそのまま適用するのではなく、賃金交渉前の段階で大企業との時間当たり賃金(名目)の差が拡大してきたことも加味して話し合う必要性を示唆している。歴史的な物価高騰の中で、例年にも増して労使間の真摯な対話が進んでいくことが期待され、引き続き中小企業の賃金交渉の状況を注視していくことが重要である。

(本記事は、執筆者個人の見解を整理したものであり、所属する組織の公式見解を示すものではない)

バナー写真:労使交渉の回答状況が書き込まれた金属労協のホワイトボード=2023年5月15日、東京都中央区(時事)

(※1) ^ 春闘の歴史や近年の課題、労働組合の効果などは、戸田卓宏(2022)「コロナ禍・中長期における賃金の動向と賃金の上方硬直性に係る論点整理」、 JILPT Discussion Paper 22-10を参照。

(※2) ^ 同上

(※3) ^ 前年同月比や前々年同月比の場合、コロナ禍で落ち込んだ期間との比較となり、反動増が含まれる可能性があるため、より適切な評価がしやすいように2019年同月を基準として比較した。

(※4) ^ 中井雅之(2023)「毎勤の賃金上昇を決めているのはベア。定昇ではない ~春季賃上げ率と賃金統計との関係~」も参考になる。

(※5) ^ 「2010年以降継続して比較可能な業種×パート労働者計」も同様に算出し、2022年1月が98.2、2023年2月が91.7であったため、バラつきの拡大要因はパート労働者間ではないとみられる。

(※6) ^ バラツキが拡大する度合い(折れ線の傾き)は、リーマンショック後よりアフターコロナの景気回復局面が緩やかである。コロナ禍にて前例のない規模の雇用調整助成金等により雇用維持を支援したことが、アフターコロナの景気回復局面における当該度合いの増加テンポを抑制している可能性がある。つまり、これら政策は、労働者の雇用の安定に資するとともに、アフターコロナにおける事業活動・企業収益の円滑な回復のため、社内に必要な人材を雇用保蔵したい企業ニーズを支援した面もあり、助成金を活用した企業が賃上げに対応できる土壌形成に役立っている可能性がある。ただし、マクロでみたバラツキ自体は足下で拡大傾向にあることから、上記効果はバラツキ自体を維持・縮小させるまでの効果ではない可能性も示唆される。

(※7) ^ 事業活動のレジリエンス(回復力)の差異による企業収益のバラつきが要因の一つと考えられるが、その背景には、必要な人員数・人材の確保の困難性や、中小企業にとって価格転嫁しにくい下請け構造等が考えられる。さらに、労働者側(労働組合側)においても、企業収益が芳しくなければ、賃上げ交渉よりも雇用維持の確保を優先させることも要因の一つであろう。