南シナ海で進む日米比の安保協力:中国の強硬姿勢に対抗

国際・海外 政治・外交- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

フィリピンに強硬な姿勢をとる中国

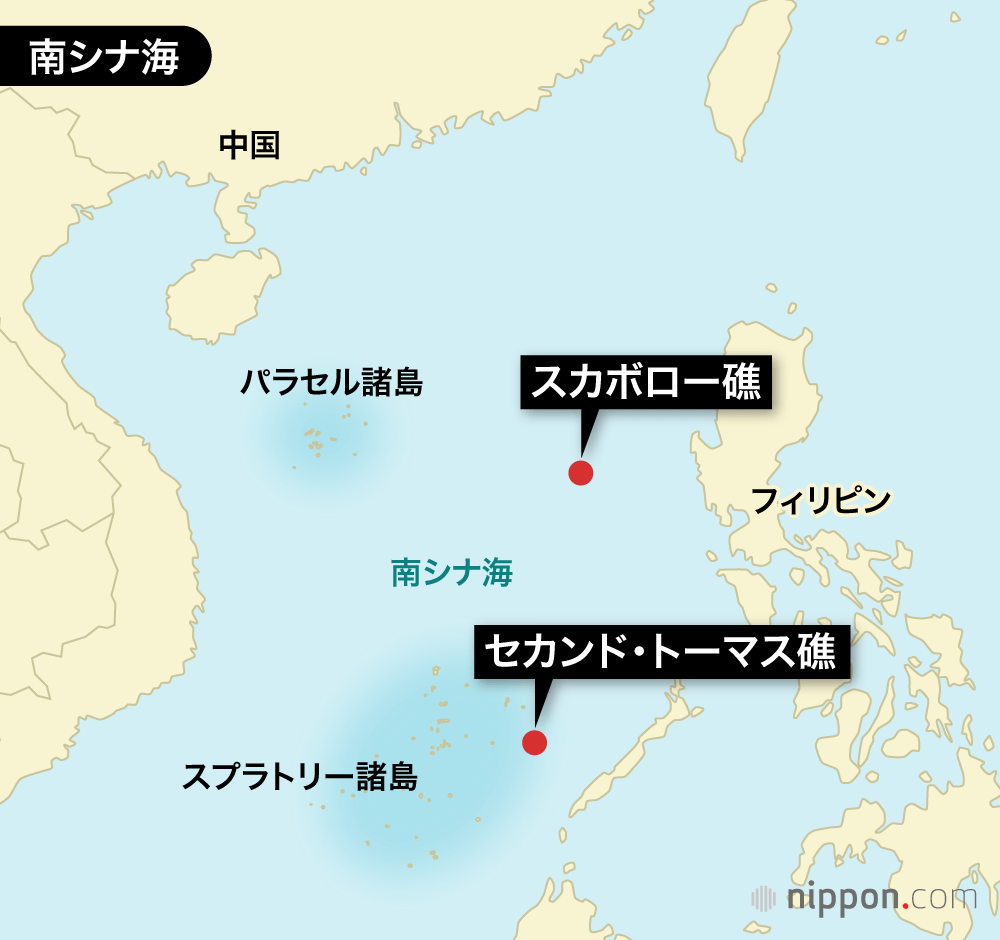

中国は南シナ海において、スプラトリー諸島(南沙群島)やパラセル諸島(西沙群島)などの領有権と海洋権益をめぐってフィリピンやベトナム、マレーシアなどと対立を続けている。1970年代から中国は軍事力を実際に行使するほか、軍事力による威嚇などを通じて南シナ海における支配を拡大してきた。2012年には、海上法執行機関の船舶を用いて、スカボロー礁(黄岩島)の支配をフィリピンから奪ったのである。その後も中国は、南シナ海で造成した人工島を軍事基地化し、中国海警局の船舶や海上民兵の活動を強化することなどにより、南シナ海でのプレゼンスを強化してきた。

23年になると、中国による力に依拠した現状変更の矛先が再びフィリピンに向けられるようになった。同年2月には、フィリピン軍が座礁させた揚陸艦「シエラ・マドレ」に海兵隊員を常駐させて支配しているスプラトリー諸島のセカンド・トーマス礁(仁愛礁)付近の海域で、中国海警局の船舶がフィリピン沿岸警備隊の巡視船に対して、軍用レベルの強力なレーザー光線を照射して航行を妨害した。8月には、セカンド・トーマス礁の海兵隊員への補給を試みたフィリピンの巡視船に対して、中国海警船が放水を行った。また10月には、セカンド・トーマス礁へのフィリピンによる補給の妨害を試みた海警船が、フィリピンの補給船に衝突する事態が発生した。さらに24年3月には、中国海警船がフィリピンの補給船に対して強力な放水を行い、補給船が破損し、乗組員が負傷する事態が発生したのである。

](/ja/ncommon/contents/in-depth/2586191/2586191.jpg)

フィリピン沿岸警備隊の船(手前)に急接近する中国海警局の船=2023年6月30日、南シナ海のセカンド・トーマス礁付近[フィリピン沿岸警備隊提供](時事)

マルコス大統領の政策転換が契機?

このように南シナ海において中国がフィリピンに対して強硬な対応をとるようになった理由の1つは、2022年6月に就任したマルコス大統領による政策の転換であるだろう。前任者のドゥテルテ大統領は、同盟国である米国との対立を辞さない一方で、中国との関係強化を図った。ドゥテルテ氏は、2016年7月に国際仲裁裁判所が南シナ海における中国の権益主張を全面的に否定する判断を下したにもかかわらず、その順守を中国に強く求めなかった。北京を訪問して習近平主席と会談し、フィリピンのインフラ整備に対する多額の支援の約束を取り付けた。他方でフィリピン軍と米軍との共同訓練を中止・縮小し、米国との訪問軍協定(VFA)の破棄を宣言するなど、米国との同盟関係を動揺させたのである。

これに対してマルコス大統領は、主権に関して中国に譲歩しない姿勢を明確にした。中国に対して16年の仲裁判断を順守するよう明確に要求。また米国との同盟関係の強化を進めた。22年9月に訪米し、バイデン大統領との間で米比相互防衛条約の重要性を再確認した。23年2月に米国のオースティン国防長官がマニラを訪問した際には、14年に締結された米軍によるフィリピンの基地の使用を可能とする防衛協力強化協定(EDCA)に基づき、従来使用を認めていた5カ所の基地に加えて、台湾に近い基地を含む4つの基地の使用を新たに認めることで合意した。また、「バリカタン」をはじめとした米軍とフィリピン軍の共同演習の規模を拡大するなど、米比両国の防衛協力を着実に強化した。

中国側は、中国海警船がセカンド・トーマス礁に向かうフィリピンの補給船の航行を妨害する理由として、ドゥテルテ政権と中国政府との間での「合意」をマルコス政権が守っていないことを挙げている。中国側の主張によれば、フィリピン側がセカンド・トーマス礁への補給物資を水や食料に限定し、施設の修理や補強に必要な材料を持ち込まない限り、中国側がフィリピン側による補給を黙認するという合意が両国間でなされていたという。

中国は、マルコス政権がセカンド・トーマス礁へ建築材料などの補給を行っていると非難し、補給船への妨害を正当化している。他方でマルコス政権は中国が主張する「合意」は関知しておらず、存在したとしても受け入れを拒否すると表明した。

もちろん、中国が主張する「合意」がドゥテルテ政権との間に存在したとしても、文書化された公式な国家間の合意ではなく、マルコス政権の政策を拘束するものではない。それにもかかわらず、この「合意」を理由に南シナ海での強硬対応の正当性を主張することによって、中国はマルコス政権に対してドゥテルテ政権がとった南シナ海問題に関する政策へと回帰することを要求しているのである。まさに、力に依拠して政策の変更を強要する試みである。

日米との安保協力を強化するマルコス政権

しかしながら、圧力強化でフィリピンの政策転換を実現しようとする中国の試みは奏功せず、これまでのところ逆効果を招いているようである。マルコス政権は、南シナ海に関する中国の要求を受け入れないだけでなく、日本や米国との安全保障協力を強化することで中国に対抗する姿勢を強めているのである。

2024年4月に、日本の岸田総理が米国を公式訪問し、バイデン大統領と会談した機をとらえて、日米の首脳とマルコス大統領による初めての日米比首脳会談が開催された。この会談に合わせて発表された「共同ビジョン声明」において3国の首脳は、日米比が「自由、民主主義、人権の尊重及び法の支配という共有された基本的価値」によって連帯していることと、「自由で開かれたインド太平洋と国際法に基づく国際秩序」というビジョンを共有していることを強調した。

さらに「共同ビジョン声明」では、南シナ海における中国の強圧的な行動に対して厳しい批判が明記された。声明は、「南シナ海における中国の危険かつ攻撃的な行動について、深刻な懸念」を表明した。また、「中国によるフィリピン船舶の公海における航行の自由の行使に対する度重なる妨害及びセカンド・トーマス礁への補給線への妨害」に対しても「深刻な懸念」が表明された。

そして3国の首脳は、「南シナ海における海上保安機関及び海上民兵船舶の危険で威圧的な使用、並びに他国の海洋資源開発を妨害する試みに断固反対」する立場を示した。すなわち日本、米国、フィリピンは、セカンド・トーマス礁をめぐる中国海警船によるフィリピンの補給船に対する妨害行為に対する深刻な懸念を共有し、中国海警船や海上民兵の攻撃的な行動に対して共同で反対することで合意したのである。

日米比3国は、海上安全保障における具体的な協力も明確にした。23年に日米比の海上保安機関は共同訓練を実施したが、24年には米国の沿岸警備隊の巡視船に日本とフィリピンの海上保安職員が同乗したり、インド太平洋において3機関による合同訓練などを行うことになった。また、日米比の海軍種間において共同訓練と演習を実施したり、日本と米国がフィリピンの国防近代化を支援することなどを通じて、3国間の防衛協力を推進していく方針も示された。

25年には日本周辺で3国の海軍種による共同訓練を実施する方針も公表された。日本と米国は、南シナ海での中国による威圧に対抗するフィリピンの姿勢を明確に支持するだけでなく、フィリピンの海上法執行能力と国防能力の強化に向けた具体的な支援策も打ち出したといえるだろう。

反発する中国にどう向き合うべきか

日米比の「共同ビジョン声明」に対して、中国は強い反発を示した。中国外交部の劉勁松アジア司長は在中国日本大使館の横地晃公使を呼び出し、強く抗議した。中国国防部の呉謙報道官は、南シナ海問題に関してフィリピンが外部勢力による介入を促したり、小国であるフィリピンが大国である中国から被害を受けていると偽ったりしているなどと非難した。また、『人民日報』に掲載された論評は、日米比の「共同ビジョン声明」は中国に対する中傷キャンペーンであると非難し、日米比による連携の強化について、排他的な「小グループ」の形成を目指しており、地域の安定に重大なリスクをもたらすものだと断じた。

このような中国による強い反発は、日米比による安全保障協力の進展が、南シナ海における自らの利益追求にとって大きな障害になると中国が認識していることの表れである。すなわち、自由で開かれたインド太平洋の実現に向けた日米比の協力強化は、中国による南シナ海での力に依拠した現状変更の試みに対する抑止力の強化につながり得るのである。

日本としては、中国による圧力に対して脆弱(ぜいじゃく)なフィリピンを米国と共に支えることで、南シナ海における法の支配を維持することに努力すべきである。南シナ海において力による現状変更が強行され、法の支配が否定される事態が生じれば、その悪影響は東シナ海や台湾海峡、インド洋などへ波及することは必至である。日米比の安全保障協力の強化によって南シナ海の安定を維持することが、自由で開かれたインド太平洋の実現にとって不可欠なのである。

バナー写真:ホワイトハウスでの日米比首脳会談に臨むバイデン米大統領(中央)と岸田文雄首相(右)、フィリピンのマルコス大統領(左)=2024年4月11日(AFP=時事)