楳図かずお:恐怖マンガの巨匠が生涯抱いた手塚治虫への愛憎とは

社会 エンタメ 美術・アート 漫画- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

仕事場に積まれていた手塚作品

楳図かずおは2024年10月28日、療養中のホスピスで88歳の生涯を終えた。筆者は、その少し前に見せてもらった、あるじのいない東京・吉祥寺の仕事場の様子が鮮烈な印象として残っている。床の上に手塚治虫の初期作が5~6冊、無造作に積まれていたからだ。

楳図は手塚に批判的だったことで知られる。代表作の一つ『漂流教室』(1972年)についてインタビューした2022年、こんな言葉を聞いた。

「今振り返ると、手塚治虫さん的な『明るい未来』への反発もあったかもしれません。手塚さんの反対を行こうという感じですね」

『漂流教室』は人類が滅びて荒野と化した未来に小学生たちがタイムスリップし、生存のため過酷な戦いを繰り広げる物語だ。楳図が語る「手塚的『明るい未来』」とは、『鉄腕アトム』で描かれたような科学万能の世界を指すのだろう。

明るい未来と恐怖の森

楳図は和歌山県高野町で生まれ、奈良県吉野地方で育った。いずれも山や森が身近にある地域だ。一方、手塚は戦前からの⾼級住宅地・兵庫県宝塚市で育った。

「手塚漫画は日が当たり、未来は明るいといういわばポジティブな世界。じゃあ、ぼくは逆に暗い方で行こうと。(中略)吉野の黒い森が、ぼくのすべての出発点なんですよね」(読売新聞大阪朝刊1997年11月8日)。楳図ホラーの根底には幼少のころに身近だった「森の恐怖」がある。街の中や、家の中にも森の恐怖は侵入してくる。原初の森は生命力の源でもある。恐怖とは楳図にとって、必ずしもネガティブなものでなく、生きる力でもあった 。

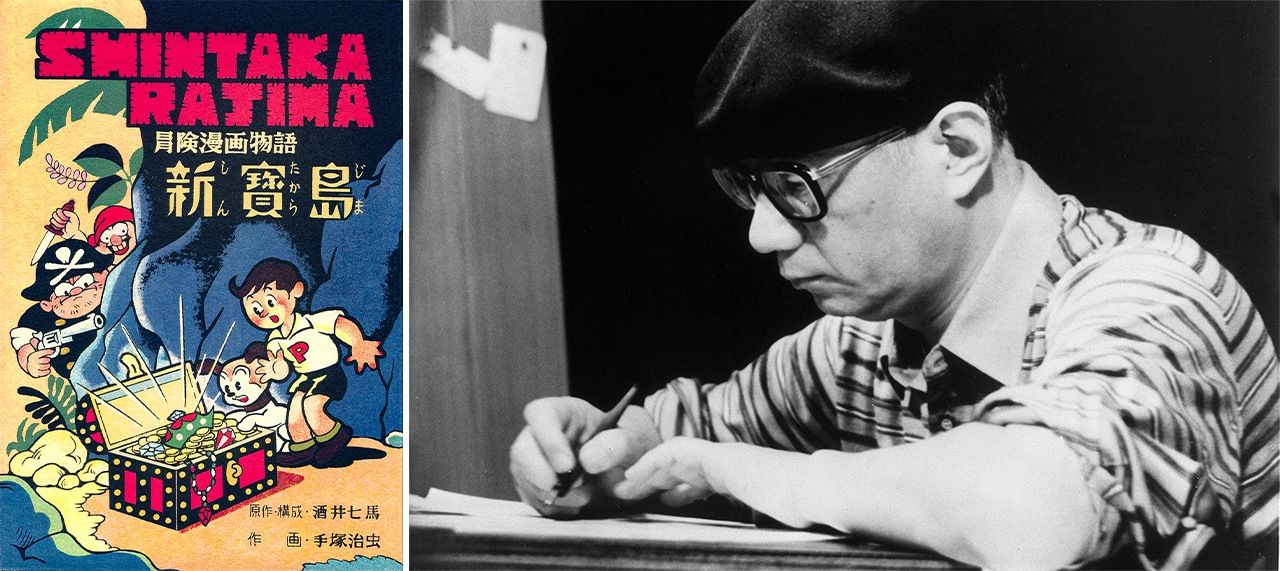

マンガ家を志したきっかけは、手塚の単行本デビュー作『新宝島』(1947年)との出会いだった。当時10歳の楳図少年は奈良県五條町(現五條市)の夏祭りの神社境内で購入し、「他とまったく違う、新しい時代の新しい表現」だとショックを受けた。以来、手塚の単行本を熱心に収集する。

手塚治虫作画、酒井七馬原作・構成『新宝島』(左)=nippon.com編集部撮影、執筆する手塚治虫氏(右)=時事

『新宝島』の筋は、英国の作家・スティーブンソンの小説『宝島』を下敷きに、ターザン映画の要素を取り入れた他愛ないものだが、藤子不二雄Ⓐが「紙に描かれた映画だぞ」と感激を表現するほどコマとコマが連続して描かれている。その躍動感が多くの子ども読者の心をわしづかみにした。戦後マンガの出発点となった歴史的作品だ。

手塚は作画で、原作・構成は先輩マンガ家でアニメーターの酒井七馬。映画的手法がどちらの力によるのかはっきりしないが、楳図は酒井七馬の描き方だと感じたらしい。自伝的著書『恐怖への招待』(1988年)で、自分のコマのつなぎ方は酒井から影響を受けたと語っている。では、手塚からは何を得たのか。

意識した手塚の「クールなドラマ性」

「話の展開の中にわりとクールなところがあるんですよ。生き残ったと思った登場人物が、突然死んじゃった、とか。そういうドラマ性は、ちょっと参考にしなければと思った記憶があります」(『文學界』2022年4月号インタビュー)。これは、『新宝島』以後の『ロスト・ワールド』など手塚治虫のSF初期作を含めての言葉だろう。楳図が手塚から学んだものは、絵柄以上に「クールなドラマ性」だったようだ。

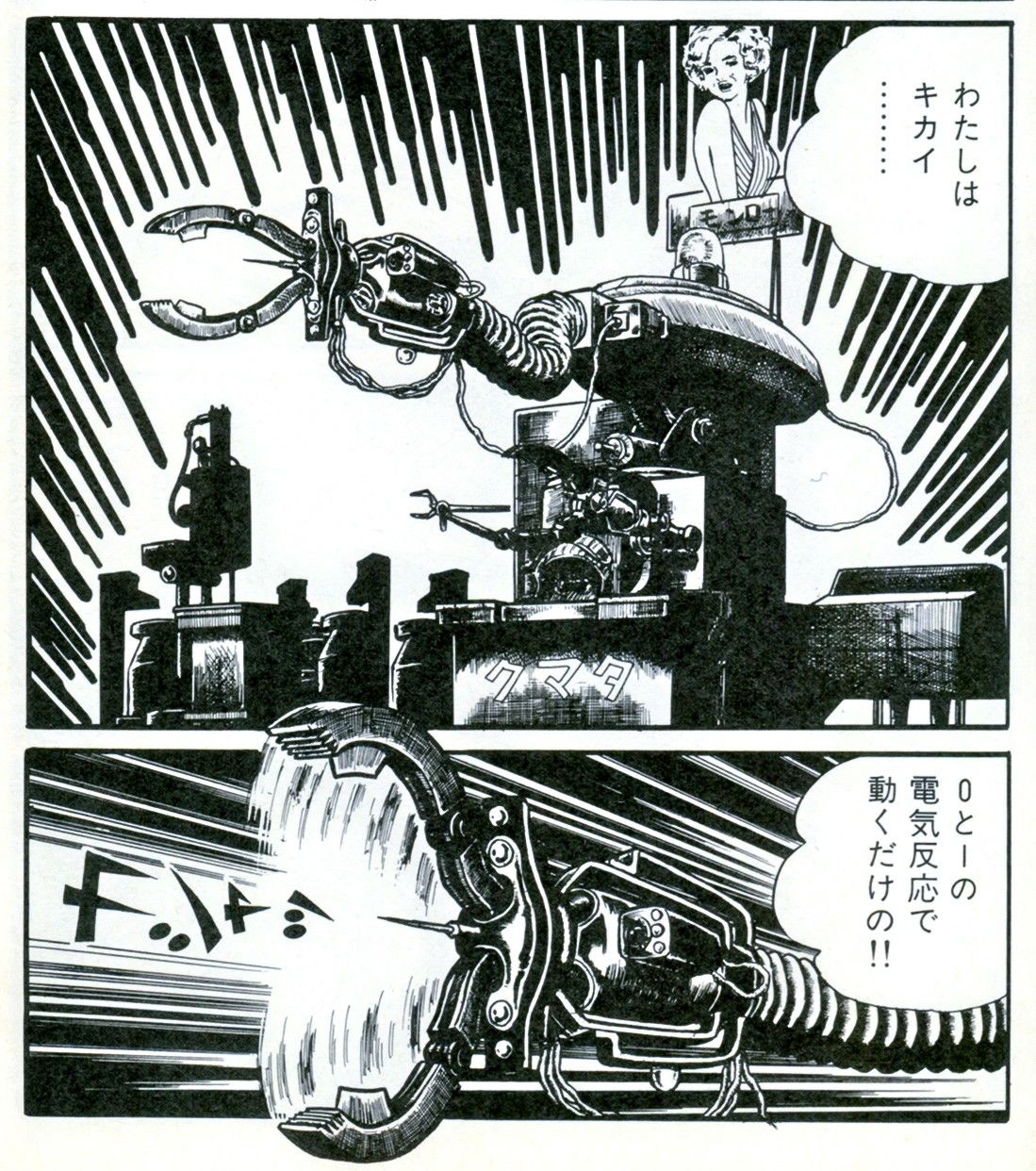

その影響は、デビュー第2作のSF長編『別世界』(1955年)にさっそく見て取れる。読者が感情移入する主な登場⼈物にも容赦しない冷徹さが楳図ドラマの特徴で、それは『漂流教室』や『わたしは真悟』などにも顕著に現れている。⼿塚ドラマの特質も、⼈間の運命を俯瞰(ふかん)する視点だと考えれば、予測不能なドラマ作りという点で、楳図が手塚に学んだことは⼤きかったと言える。

楳図少年は最初、手塚そっくりの絵を描いていた。しかし、中学生になる頃には「プロになるなら、手塚さんのマネではいけないんじゃないか」と、童画家の武井武雄、初山滋らを参考に絵柄を根底から作り直す。1955年のデビュー作『森の兄妹』(マンガサークル仲間の⽔⾕武⼦との合作)や、先述の『別世界』で、画⾵は脱・手塚を果たす。

しかし、努力して開発した画風は出版社に不評で、やむなく絵を手塚タッチに戻した。そのため「絵がグチャグチャになってしまった」と悔やんでいた。少年時代から手塚の呪縛と格闘し続けた楳図の手塚嫌いの遠因には、こうした苦い体験もあったかもしれない。

「追えばギャグ、追われれば恐怖」

独自の作風で人気を得たのは、1960年代。貸本や少女マンガ誌で活躍するようになってからだ。61年、貸本で楳図ホラーの象徴「へび女」ものの第1作となる短編『口が耳までさける時』を発表し「恐怖マンガ」と銘打った。それまで「怪奇マンガ」という言葉はあったが、「恐怖」という打ち出し方は初めてだった。これを機に、恐怖マンガは60年代の少女マンガ誌を席巻する。

歩みはそこで止まらなかった。60年代末から少年マンガ誌に軸足を移すと、『漂流教室』のようなSFや『まことちゃん』のようなギャグでも大ヒット。並行して、少女誌では心理ホラーの傑作『洗礼』を生み出した。

「追っかければギャグ、追っかけられれば恐怖」。楳図の名文句だが、一人の作家が、これほど多彩で幅広いジャンルの作品を描いた例はあまりない。あるとすれば、やはり手塚くらいだ。ここにも共通点を見いだせる。

2人は生前ほとんど交流がなく、筆者は楳図が手塚を一方的に毛嫌いしていたように感じたこともあった。根底には中学生の頃、手塚に作品やカットを送ったにもかかわらず、何の返事ももらえなかったことへの落胆もあったようだ。

手塚は89年2月に死去するが、楳図はその後、藤子・F・不二雄から意外な話を聞く。「中学生の頃、手塚先生のお手伝いに(藤子不二雄Ⓐと)行った時、君の絵が壁に貼ってあって、『天才現る』と先生が言ったんですよ」。楳図がこのエピソードを素直に喜んでいたのは印象的だった。2023年に「⼿塚治⾍⽂化賞・特別賞」を受けたが、わだかまりは少し解けたのだろうか。

辛辣批判の中に手塚愛

楳図が語った辛辣(しんらつ)な手塚批判の中に、むしろ強い“手塚愛”を感じたことがある。2022年にインタビューした時のことだ。

「マンガは高度に進化したと思うけれど、『ウソの世界』は、逆に退化したんじゃないかと思います。昔のマンガは『ウソの物語』だらけで、そこが面白かった。その筆頭が手塚治虫さんでした。でも、そんな手塚さんまでが、次第に『ウソの世界』を描かなくなってしまった」

2人の巨匠が描く世界は、あたかもポジとネガのように対照的だ。だが、楳図は10歳の時、手塚作品に教えられたマンガの原初的な面白さを生涯失うまいとしたのではないか。楳図作品の中で、最もカオスな「ウソの世界」は最後の長編『14歳』(1990年)だが、これが手塚の死の翌年から連載されたことは示唆的だ。創作を芸術的な高みに引き上げた2022年発表の連作絵画『ZOKU-SHINGO 小さなロボット シンゴ美術館』も、途方もない「ウソの物語」になっていた。

もちろん楳図の全てを、手塚の影響下で語ることはできない。手塚は、子ども向けのマンガという形式でも、暴力やエロスを伴う高度なドラマを描けることを証明して見せたが、楳図はそこに恐怖という新たな切り口を加え、マンガの世界を押し広げたと言えるからだ。美と醜の対比を徹底的に追求したことも独創的で、現代の視点から見ても余人の追随を許さない高みにいる作家だと思う。

だがそれでも、あえて強調したい。手塚と楳図が持つ天性の「物語る」才能は、よく似ている。多彩さにおいても、ジャンルを超える幅広さにおいても、人間を見つめるまなざしにおいても。

手塚の絵柄に影響を受けたマンガ家はたくさんいる。しかし、ストーリーテラーの才能を継承しようとした人はそうはいない。楳図はその数少ない一人なのではないか。そういう視点から、私たちは楳図ホラーを読み直すべきではないか。

吉祥寺の仕事場で手塚の本を見つけた時、筆者は心を打たれた。手塚から受け取ったものを、楳図は最後まで大事にしていた。そう思えたからだ。

バナー写真:(左)『猫目小僧』より、(中央)『まことちゃん』人形を手に、グワシポーズを決める漫画家の楳図かずお氏、(右)『おろち』より ©楳図かずお (nippon.com編集部)