離島のおじい・おばあの命に寄り添って:ドクターゴンが取り組む訪問診療

Images 社会 健康・医療 地域- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

命綱のような存在

ドクターゴンこと泰川恵吾医師(62)に同行して、宮古島から大神島(おおがみじま)に向かった。

宮古島の島尻漁港から定期船で15分、大神島を目指す

大神島は宮古島の北東約4キロの沖合に浮かぶ小さな島だ。「神様が住む島」と言われ、誰も見てはならない神祭や聖域が今も残っている。かつて200人を超える住民がいたが、今では20人弱まで減った。島には7人の後期高齢者が暮らす。緊急時にドクターゴンはジェットスキーで駆けつけたこともある。

定期船を降りて島の坂道を登っていると、おばあが出迎えてくれた

おじいの血液検査の様子を、心配そうにのぞき込む

「神域を守るため外来者を受け入れない風土なので、大神島の人に認めてもらうまでが大変でした」とドクターゴンはかつての苦労を振り返る。「定期船の運行を手伝っていたおじいと仲良くなって、その人の母親を診(み)ることになったのが最初の患者。その後2年間、2人目の患者はいませんでした。でも通い続けて会う人にあいさつして回って…。それから数年後、やっと家に迎え入れてくれるようになりました」

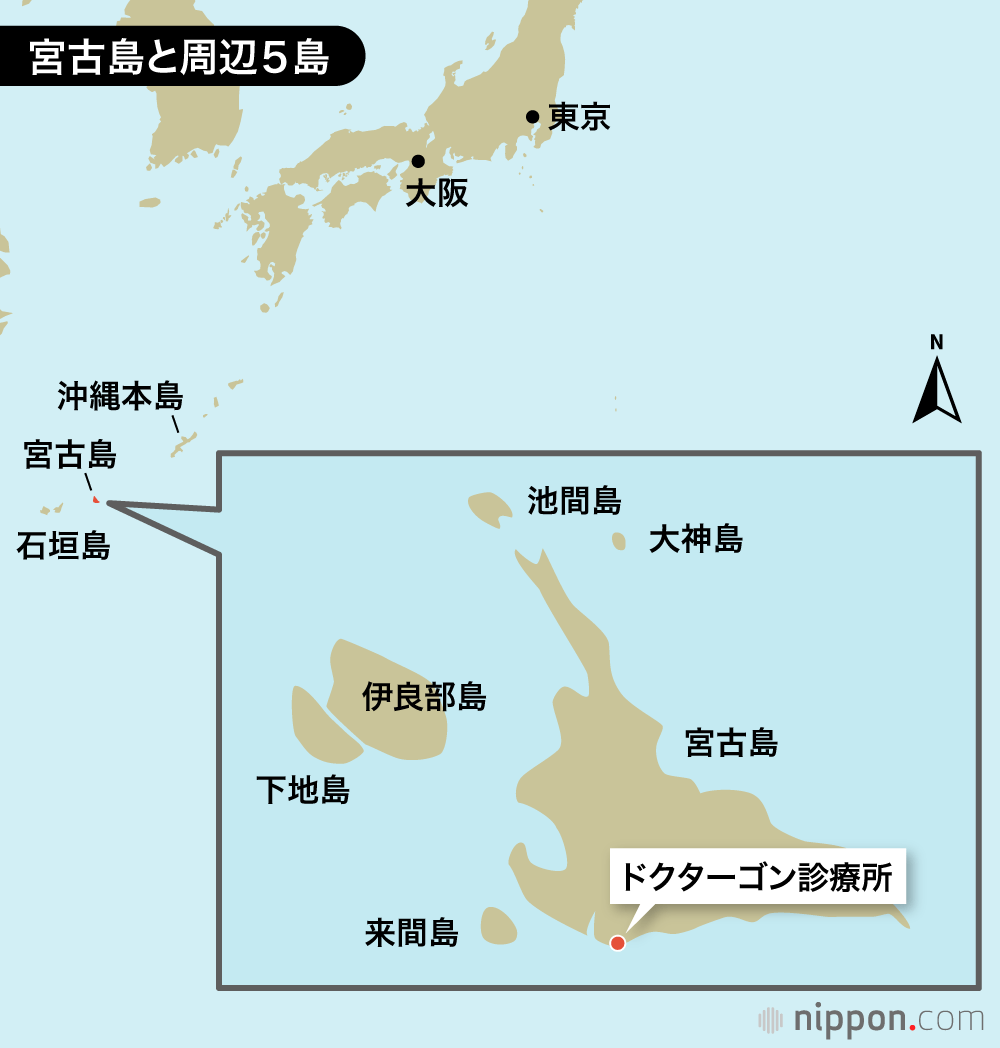

ドクターゴン診療所がカバーするのは、宮古島とその周辺に浮かぶ5つの島々。2015年に伊良部大橋が開通して4島とは橋でつながるようになり、利便性が格段に向上した。しかし大神島だけは海路しかなく、定期船が欠航することも多い。訪問診療のハードルが高いからこそ、自分がどんなに年をとっても、この島の最後の1人まで見届けるとドクターゴンは心に決めている。

「医者が1人もいない大神島の住民にとって、ドクターゴン診療所は命綱のような存在です」と、母親の世話をするため3年前に島に戻った伊佐照雄(75)さんは言う。「現在、母も含め3人が自宅で診察してもらっています。宮古島には総合病院が2つありますが、年寄りは宮古島へ船で渡って病院まで行くのも一苦労なので本当に助かってます」

伊佐ツルさん(95)を診るドクターゴン。月に1〜2回、ドクターゴン診療所の医師が訪問している。照雄さんが(右)が心配そうに見守っていた

島には2時間半滞在、宮古島に戻った。

訪問医療の奥深さ

宮古島と周辺4島での訪問診療にも同行した。

「おばあ、診察に来たよ。上がるね」と、もうすぐ100歳を迎えるおばあにドクターゴンが呼びかけて、家に入っていく。「元気にしてた? ちょっと胸の音聴くよ。大きく深呼吸して! ああ、心臓がアップアップいってるね。血栓ができて脳梗塞になると大変さね。でもいい薬出しとくから、何も心配いらんよ。上等さ! また来るからね」

ドクターゴンが発する「上等さ!」。沖縄では「大丈夫、いいよ」といったニュアンスでよく使う言葉だが、先生にそう言われるとどんな薬より効果があるに違いない。

検査、検査で、身体の隅から隅まで数値化、画像データ化して、それをもとに組み立てるのが当たり前の現代医療。しかし人の身体にとって何よりも大切なのは、よく食べ、出すものは出して、しっかりと眠ること。日々の健康に感謝し無事に過ごせて「上等さ!」と思える感覚こそ、かけがえのないものだ。本来の「診る」という行為は、患者が暮らす家庭環境を抜きには語れない。衛生面、食事の習慣、家族関係など、病院の画一的な環境と違うからこそ、在宅医療には奥深さがある。

在宅医療では、さまざまなスタッフと家族が連携して1人の患者を支える

帰り際に、「上等さ!」と声を掛ける

看取(みと)った命は1万以上

1963年に宮古島で生まれたドクターゴンは、医師でフィラリア研究者だった父の勤務の関係で、那覇、スコットランド、東京などを転々とした。「成績の悪い子だったが、遊びの才はずばぬけていた」と本人は笑う。一浪して杏林大学医学部に入学。卒業後は東京女子医大の救命救急センターで10年、一刻を争う戦場のような医療現場で多くの人命を救ってきた。しかし現実は助かっても植物状態になってしまうなど、元どおりに完治する患者は少なかった。救命といってもしょせんは延命ではないか。同僚から「ベジタブルメーカー」(植物人間製造機)と言われてハッとした。

その後茨城県の病院で救急科医長を務めた際、退院した重症患者の訪問診療も行った。そして「外科と救命救急の技術を使えば、きっと重い障害を抱えた在宅患者の役に立てるはずだ」と確信した。

1997年に生まれ故郷の宮古島に戻り、中心市街地で診療を始める。3年後、無医村だった南部の上野村でドクターゴン診療所を開設、訪問診療に力を入れるようになった。生まれた時からの愛称「ゴンちゃん」を、そのまま診療所の名前とした。ちなみに沖縄の架空の離島を舞台にした漫画『Dr.コトー診療所』に先駆けた命名だった。

琉球(りゅうきゅう)赤瓦を使った南国情緒あふれる診療所。医師3人、職員8人が勤務する

故郷での診療開始から28年、救急救命医の時代から看取った命は1万を超えた。2004年に出版した『日本でいちばん幸せな医療』(小学館)に、「医者には、必ず救わなければならない命と、静かに看取るべき命がある」と記したことを、現在そのままに実践している。

コンパクトなハイテク機器を駆使

在宅医療のニーズが高まるとともに、小型で高性能なハイテク医療機器が導入されるようになった。以前なら入院を必要とする重篤な慢性疾患の患者も、在宅で対応できる。ドクターゴンの訪問診療車にも、携帯型心電計、人工呼吸器、薬液の微量持続注入ポンプなど、さまざまな携帯機器が搭載されている。同行取材で最も目にする機会が多かったのが、ポータブルエコー(超音波画像診断装置)。腹部、心臓、肺、膀胱(ぼうこう)などの様子がスマートフォンやタブレットの画面で確認できる。腹水や胸水がたまっていたり残尿感があったりする場合など、その場で病名を診断し、簡単な手術などの応急措置が可能だ。白内障などの眼科疾患も、スマートフォンにアタッチメントを取り付けるだけで診察できる。

訪問診療車に積み込まれた薬剤や医療機器

ポータブルエコーを使ってスマホで内臓の状態を診る

訪問診療はチームプレー

訪問診療の現場では、医師、看護師、リハビリ療法士、介護士、ヘルパーなど専門職によるチームプレーが欠かせない。往診先から、診療情報や薬の処方箋などを連携する病院や薬局、ケアマネジャーなどに送信。ドクターゴンが東京女子医大時代に構築した患者のファイリングシステムを発展させたネットワークシステムを応用し、スタッフ間で情報共有することで診療や介護の効率化を図っている。

電子カルテのネットワーク構築と活用は、訪問診療の要だ

毎日夕方、診療から戻ったスタッフが集まってカンファレンス。患者中心のケアを実現するためそれぞれのチームが持ち寄った最新情報を共有する

在宅看取りを支える「訪問看護ステーション ドクターゴン」も8年前に立ち上げた。その中心にいるのは、看護師をまとめる渡真利(とまり)美佳さん。お別れまでの時間を穏やかに一緒に過ごせるよう、24時間体制でサポート。昨年の看取り数は60人にも及び、1週間に1人の割合で死に寄り添ってきた。

「亡くなったら、お風呂場のシャワーを使って、ご家族と一緒に身体を洗ってさしあげます。人生最期の姿を美しく整える『エンゼルケア』の時間を持つことは、遺族の方々の心のケアにもつながります。看取りはその人がどんなふうに生きてきたかをご家族と共有する大切なひととき。だから看護師として試されますし、やりがいもあります」

看護師の渡真利美佳さん

若い世代に伝えたい医療の原点

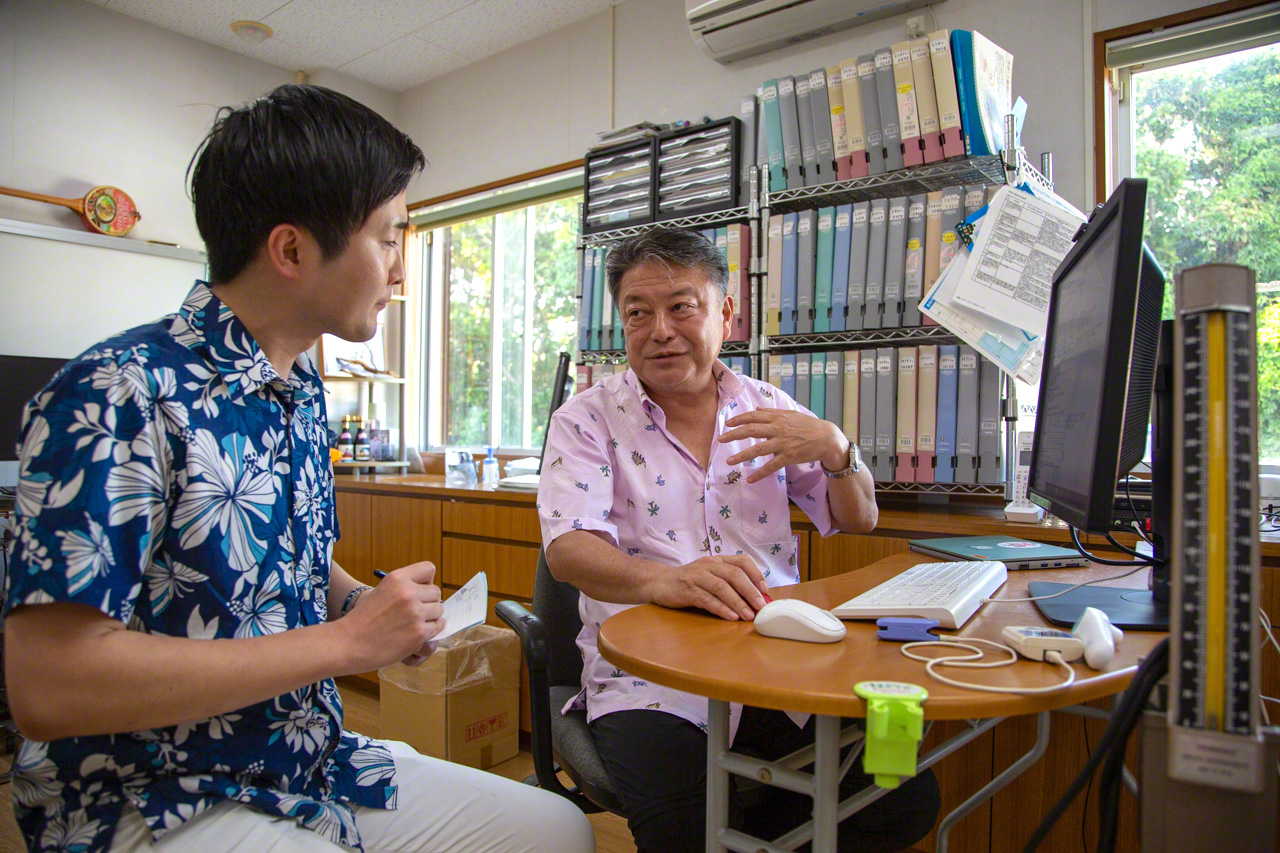

ドクターゴン診療所に来て半年になる小林潤一医師(31)の訪問診療にも同行した。

消化器内科が専門だが、訪問診療の現場体験を積むために来島した。「将来的には、兵庫県尼崎市の実家のクリニックに戻り、在宅医療にも力を入れていきたいと思っています。それぞれの患者の命に寄り添う泰川先生の姿勢には学ぶべきものが多い」と語る。

患者の容態を確認しながら、ドクターゴンのアドバイスに耳を傾ける小林医師

2004年には、神奈川県鎌倉市での訪問診療も開始した。そこには、何とかしてスタッフを集めたいという意図もあった。ドクターゴンが頭を抱えるのは、若い世代の医師や看護師、職員の確保だ。島で人材を募集しても、なかなか人が集まらない。そこで、都会に近い鎌倉で応募をかけて人材を確保することにした。そうして集まったスタッフに、「時々、宮古島のサポートもしてほしい」と頼むと快く引き受けてくれるそうだ。永住は尻込みしても、亜熱帯の自然や素朴な人情には魅力を感じるのだろう。彼らにとっても、宮古島で医療の原点に触れることで、医師としての在り方を見つめ直すいい機会になるのではないか。超高齢社会を迎えた今、こうした医療の新しいカタチは大いに評価されるべきだろう。

大神島の遠見台で

訪問診療は患者の家の中に入っていく。そこには、おじい・おばあが生きてきた人生の痕跡や土地の記憶が刻まれている。同居する家族はもとより、先祖代々に至るファミリーヒストリーまでもが垣間見えることがある。私は「地霊」という言葉を思い起こす。土地に宿り、豊穣な生命循環を守護する精霊のことだ。離島だからこそ純粋培養されてきた島の守護神でもある。救命救急から在宅医療へ、さまざまな命のありさまを目の当たりにしてきたドクターゴン。彼の医療行為は単に目の前のおじい・おばあの身体を診ているだけではなく、島々のはるかなる記憶を巡る旅でもあるように思える。

写真と文=大西 成明

バナー写真:ポータブルエコーで在宅患者の内臓の状態を診るドクターゴン