高度経済成長期の文学:遠藤周作、司馬遼太郎、有吉佐和子らが問いかけた日本の社会矛盾

Books 文化 社会 家族・家庭- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

「なぜ、神は黙っておられるのか」

遠藤周作(1923-1996)は、12歳のときに母親の影響でカトリックの洗礼を受けた。慶応大学文学部に在学中よりキリスト教を題材にした作品を数々発表。なかでも『沈黙』は、結核を病み、何度も死の淵をさまよった遠藤が「この小説を書きあげることが出来たら、もう死んでもいい」との思いで書き下ろした渾身(こんしん)の物語である。

島原の乱(1637-38)が鎮圧されて間もなく、ポルトガルの青年司祭ロドリゴは、日本で布教活動をしていた恩師が背教したとの知らせを聞き、日本に密入国。隠れキリシタンと交流する。なぜ、貧しい農民の間にキリスト教が根付いたか。ロドリゴは母国に報告する。

「本当に長い長い間、この百姓たちは、牛馬のように働き、牛馬のように死んでいったのでしょう。我々の宗教がこの地方の農民に水の浸み入るように拡がっていったのは、ほかでもない、生まれてはじめてこの連中が人の心のあたたかさを見たからです」

しかし彼らが凄惨(せいさん)な拷問を受け、それでも踏絵を拒否し、殉教していく有り様に「なぜ、神は黙っておられるのか」と苦悩する。

ついにロドリゴは、信徒のキチジローの裏切りに遭い、捕縛され、背教を迫られる。拒む度、彼を慕う信徒が処刑されていく。生き伸びるため、踏み絵に足をかけたキチジローは訴える。「なんのため、こげん責苦ばデウスさまは与えられるとか。パードレ(神父)、わしらはなんにも悪いことばしとらんとに」

ロドリゴの心は揺れ動く。

「迫害が起こって今日まで二十年、この日本の黒い土地に多くの信徒の呻きがみち、司祭の赤い血が流れ、教会の塔が崩れていくのに、神は自分にささげられた余りにむごい犠牲を前にして、なお黙っていられる」

遠藤は、日本人にとってのキリスト教とは何かという問題を、終生問い続けた。絶望の崖っぷちでロドリゴが選んだ道は──。そこに遠藤の答えがある。

無謀な戦争に突き進んだ悲劇の本質を描く

「零式戦闘機の誕生からその末路までの経過をたどることは、日本の行った戦争の姿そのものをたどることになるという確信が私に筆をとらせた。」と、吉村昭(1927-2006)は「あとがき」に書いている。『零式戦闘機』の書き出し場面はこうだ。

昭和14(1939)年3月23日午後7時過ぎ、名古屋市の三菱重工業名古屋航空機製作所から、「シートで厳重におおわれた大きな荷を積んだ二台の牛車が静かにひき出された」。牛の手綱を引く男は提灯を手にしている。

積み荷は、完成したゼロ戦を胴体と翼に分離したもので、48キロ離れた岐阜県各務原(かかみがはら)飛行場に運ばれる。到着まで24時間かかるが、道幅が狭く舗装されていない悪路を考えると、機体を傷つけずに運搬するには牛車しかなかった。

日本には道路整備の余力がなかった。ゼロ戦という世界最高峰の戦闘機を生み出した高度な技術がある一方で、その輸送をローテクで支えなければならない日本の貧しさ。吉村は、そこに無謀な戦争に突き進んだ悲劇の本質を見たのである。

吉村は、ゼロ戦生みの親の設計士・堀越二郎をはじめ関係者に取材し、史実に即してこの重厚な物語を編み出した。昭和15(1940)年に正式採用されたゼロ戦が輝かしい戦果を挙げた日中戦争から、防弾装置が手薄などの弱点を突かれ、大量生産された米軍機に囲まれ撃ち落されて終戦を迎えるまでを描く。

昭和20(1945)年1月、B29の大空襲により、名古屋の工場で働く若い男女勤労学生が犠牲になった。作家は、ゼロ戦の栄光を支えた庶民の被災を作品に織り込み、戦争の実相を浮き彫りに。東京の下町で生まれ育った吉村にも、学生時代、軍需工場で働いた経験があったのだ。

吉村の作品群は綿密な取材と資料を駆使し、「記録文学」といわれる。ノンフィクションは事実を積み重ね、客観性に重きを置く。吉村文学は、さらに作家ならではの人物洞察と文章表現で、豊潤な物語を組み立てた。ジャンルは幅広い。大正4(1915)年、北海道でヒグマが人を食らった『羆(くま)嵐』、井伊直弼大老の暗殺事件に至る尊王攘夷を題材にした『桜田門外ノ変』はぜひお勧め。

「明治人は、どの時代の日本人より現実的でした」

大阪外国語学校を卒業後、産経新聞に入社。昭和35(1960)年、『梟の城』で直木賞を受賞した司馬遼太郎(1923-96)は、坂本龍馬を主人公に据えた『竜馬がゆく』(昭和38=1963=年)と、新選組の副長・土方歳三を活写した『燃えよ剣』(同39=1964=年)で人気となる。その司馬を、国民的作家に押し上げた作品が『坂の上の雲』である。

「まことに小さな国が、開化期をむかえようとしている」という書き出しは、まさに明治という時代の瑞々しい躍動感を予見させる名文ではなかろうか。

物語は、愛媛県松山市を舞台にして始まる。主人公の3人は、俳句・短歌に写生主義を取り入れて革新した正岡子規(1867-1902)。中学以来の同級生だった秋山真之(1868-1918)と、その兄・秋山好古(1859-1930)である。彼らの青春時代に続き日露戦争の史実をたどっていくのが本作だ。

のちに真之は海軍に入り、連合艦隊司令長官・東郷平八郎の参謀として、ロシアのバルチック艦隊を日本海で残らず撃沈する快挙を成し遂げる。好古は陸軍の騎兵となり、世界最強のロシア・コサック騎兵を、機関銃を用いて撃破した。本作のヤマ場だ。

司馬は、明治という時代についてこう書いている。

「明治維新は幕末の野郎自大的な”尊王攘夷”からの終焉でありました。同時に開国という、ときに卑屈なほどのリアリズムの開幕でありました。そういう現実の中にあって、十九世紀後半の明治人は、どの時代の日本人より現実的でした」(『この国のかたち』収蔵「日本人の二十世紀」(1994年6月)より、以下同)

司馬は、日露戦争ではまだ「”勝ちがたい戦争“だが、外交によってなんとか歯止めをするという土俵際の覚悟と自分の弱みを、軍自身が、手の内を明かしていた」と書いている。

しかし、昭和の軍部は「秘密主義でつつんで、軍そのものと国家を神秘的な虚像に」していた。日露戦争以降の大国幻想によって、指導者の思考がリアリズムを失い、日本を破滅的な戦争へと導いたと断じるのであった。

ちなみに、司馬遼太郎記念館が行ったアンケートによれば、読者の好きな司馬作品の1位は『坂の上の雲』、2位が『竜馬がゆく』、3位が『燃えよ剣』である。

「恍惚」は流行語になった

和歌山県出身。東京女子短期大卒後、昭和34(1959)年に自身の家系を題材にした長編小説『紀ノ川』で作家デビューした有吉佐和子(1931-1984)は、古典芸能から社会問題まで、ベストセラーとなる幅広い作品を残した。53歳で急逝したが、彼女は掛け値なしにその時代を代表する女流作家である。

『恍惚の人』は、80代半ばで認知症となった義父・茂造の介護に孤軍奮闘する長男の嫁・昭子の物語だ。一流商社に勤務する信利は、中年の働き盛りで父親の面倒は妻に任せきりで、見て見ぬふりをする。一人息子の敏は大学受験を控え、当てにはできない。

一家は、東京都杉並区に住んでいる。信利が建てた戸建ての庭に離れを増設し、隠居した茂造夫婦を扶養していた。その姑(しゅうとめ)が亡くなったのをきっかけに、茂造の認知症は急激に悪化。実の息子の信利が誰なのかわからなくなり、食事したことを忘れ、「お腹が空いた」と言っては台所にある総菜を食べ尽くす。やがては家を飛び出し、徘徊(はいかい)するようになった。

昭子は法律事務所の事務職だが、仕事を休まざるをえない。「結婚以来舅(しゅうと)から折につけ職業婦人などという古い言葉で嫌味を言われ続けてきたことを、ほろ苦く思い出した」ものの、彼女は献身的に世話を焼く。

しかし、重度の認知症となった舅は手に負えず、福祉事務所に相談するものの、預け先は見つからない。昭子は「日本が老人福祉では非常に遅れていて、人口の老齢化に見合う対策は、まだ何もとられていない」と嘆く。

それでも、高度成長期の昭和40年代は明るく描かれている。茂造の行動はどこかユーモラスで、昭子はなんとか自宅で介護しようと懸命に舅を支え、次第に家族も協力的になっていく。「レジャーブーム」「電気釜」「週休二日制」「マイカー族」「流行のパンタロン」「諸物価の値上り」「光化学スモッグ」といった当時の風俗の記述は郷愁を誘う。

本作は大ベストセラーとなり「恍惚」は流行語になった。有吉は、当時の日本の平均寿命は女性が74歳で男性が69歳と書いている。2024年は女性87歳、男性81歳だ。長寿にはなったが、彼女が警鐘を鳴らした認知症の老人と介護の問題は、より深刻で悲惨になっている。

企業家の野心と欲望を描き切った作品

『華麗なる一族』は、まさに高度成長真っ只中の、企業家の野心と欲望を浮き彫りにした作品である。題材となる金融と鉄鋼はその時代の繁栄の象徴であった。

山崎豊子(1924-2013)は、大阪商人の町・船場の商家の生まれ。昭和19(1944)年に京都女子大を卒業後、毎日新聞大阪本社に入社。のちに作家となる上司の井上靖の薦めで筆を取る。当初は商家を材にした小説を書いていたが、大学医学部を舞台にして医学界のタブーに斬り込んだ『白い巨塔』(昭和40=1965=年)がベストセラーになり、以後、社会問題をテーマにした作品を発表していく。

本作は、関西有数の財閥当主で銀行頭取の万俵大介が、折からの金融再編に乗じて「小が大をのみこむ」大型合併をもくろむ物語。だが、傘下の鉄鋼会社専務で正義感の強い長男の鉄平は、唯我独尊の父親との確執が絶えず、破局に至るのだ。山崎によれば「閨閥(けいばつ)、企業悪、官僚悪の三本の柱」がテーマという。

彼女の作品は、綿密な取材を下敷きにして執筆される。本作では、当時、三菱銀行頭取の田実渉の協力を得た。山崎自身が「三菱、第一銀行の合併話の始まりから、破談に至るまでの詳しい経緯を自ら淡々と話して下さった」(『山崎豊子スペシャル・ガイドブック』より)と明かしている。

「戦争を放棄した日本の現在に残された熾烈な戦いがあるとすれば、それはまさに企業の戦いである。血みどろな戦いの場こそ、赤裸々な人間像が浮き彫りにされ、人間の欲望と醜悪さ、また人間の優れた叡智と至純な心が探りあてられるのだと思う。それこそ小説の醍醐味である」(同)

山崎作品のほとんどが映像化され話題になるが、本作のドラマ化で万俵大介を演じた俳優の北大路欣也は、役柄についてこう語っている。

「一人の男、責任を持つ仕事人としての魅力を感じるようになりました。大介は単なる悪役ではなく、人間のもろさと美しさを兼ね備えている存在。それは山崎先生だからこそ書けた人間の器だと思います」(同)

重厚なテーマを壮大なスケールで描き切る。彼女の作風を超える構えの大きな作家は、その後現れていない。

【昭和40年代の10冊】

- 『白い巨塔』(昭和40年)、山崎豊子

- 『氷点』(昭和40年)、三浦綾子

- 『華岡青洲の妻』(昭和41年)、有吉佐和子

- 『沈黙』(昭和41年)、遠藤周作

- 『万延元年のフットボール』(昭和42年)、大江健三郎

- 『零式戦闘機』(昭和43年)、吉村昭

- 『坂の上の雲』(昭和44年)、司馬遼太郎

- 『日本人とユダヤ人』(昭和45年)、イザヤ・ベンダサン=山本七平

- 『恍惚の人』(昭和47年)、有吉佐和子

- 『華麗なる一族』(昭和48年)、山崎豊子

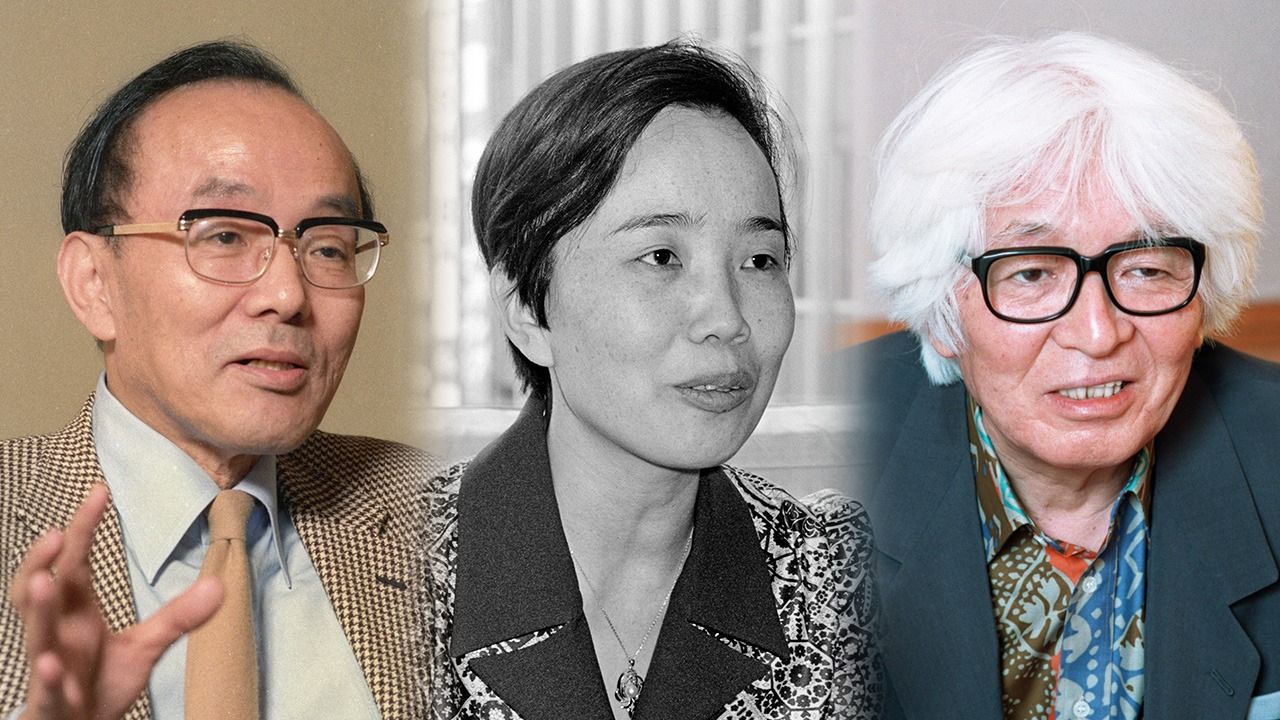

バナー写真:左から遠藤周作(共同)、有吉佐和子(時事)、司馬遼太郎(時事)