私の台湾研究人生:「李登輝は台湾のサダトになる」

政治・外交- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

後継者問題の起源——蒋経国の総統任期と持病

1980年代初年おそるおそる台湾政治の「情況に入って」いった私が最初に見たものは、下からの民主運動とそれへの弾圧の中から立ち上がり始めていた新しいナショナリズムだった。そして、香港赴任後読みあさった英字紙誌華字紙誌から盛んに目に飛び込んできたのは、太平洋をまたぐ国際スキャンダルになっていた江南事件関連の報道であった。後知恵かもしれないが、私は、国民党政権の危機、その一党支配体制の動揺に出くわしていたことになる。当時、それは独裁者蒋経国の後継者問題という形でも浮上していた。

結果的に蒋経国(1910-1988年)から李登輝(1923-2020年)へという権力継承のドラマは、政治体制転換や対米・対中関係も絡んで長い話になるし、新しい資料や視点が出てくればまた新しい長いストーリーが語られることになるだろう。それが十分に「歴史」に成った時、同じ時空を共有しなかった後世の人々がどのようなストーリーを語るのか実に興味深いが、ここではまだ駆け出しのウォッチャーであった私の1985年の香港での見聞に関わる点のみ記しておきたい。

蒋経国の後継問題浮上にはその持病の糖尿病の悪化が関係していた。蒋経国は1980年1月一週間ほど前立腺手術で入院、翌年7月末には眼疾で入院、82年2月にも網膜症で入院していた。そして、同年11月には蒋経国の病気は糖尿病による末梢神経炎であるとの発表があった。当時は蒋経国の最期はそう遠くないというのが、台北の消息通のもっぱらの見方であったようだ。

訪台メモをひっくり返してみると、82年夏の訪台の際に下荒地修二氏(当時交流協会総務部長)の、蒋経国は1984年の総統選までもつまい、在任中の死去となればまずは中華民国憲法の規定通り副総統の謝東閔(台湾本省人)を総統職につけてつなぐ、問題はその後どうなるかだ、との主旨の観測を耳にしている。ここでいう総統選とは今の一人一票の直接選挙ではない。民主化以前は総統・副総統は国民代表大会(2005年に廃止)により選出されることになっていて、その代表の大部分は中国大陸期に選ばれたいわゆる「万年代表」で、一部分だけが1972年以後導入された「増加定員選挙」で選ばれた代表であった。蒋経国は、1975年の蒋介石の死後副総統から残任期間だけ総統を務めた厳家淦の後任として、1978年前記謝東閔を副総統に指名して総統に選出されていた。任期は6年なので、1984年春に予定されている国民代表大会で改選の運びになるはずであった。

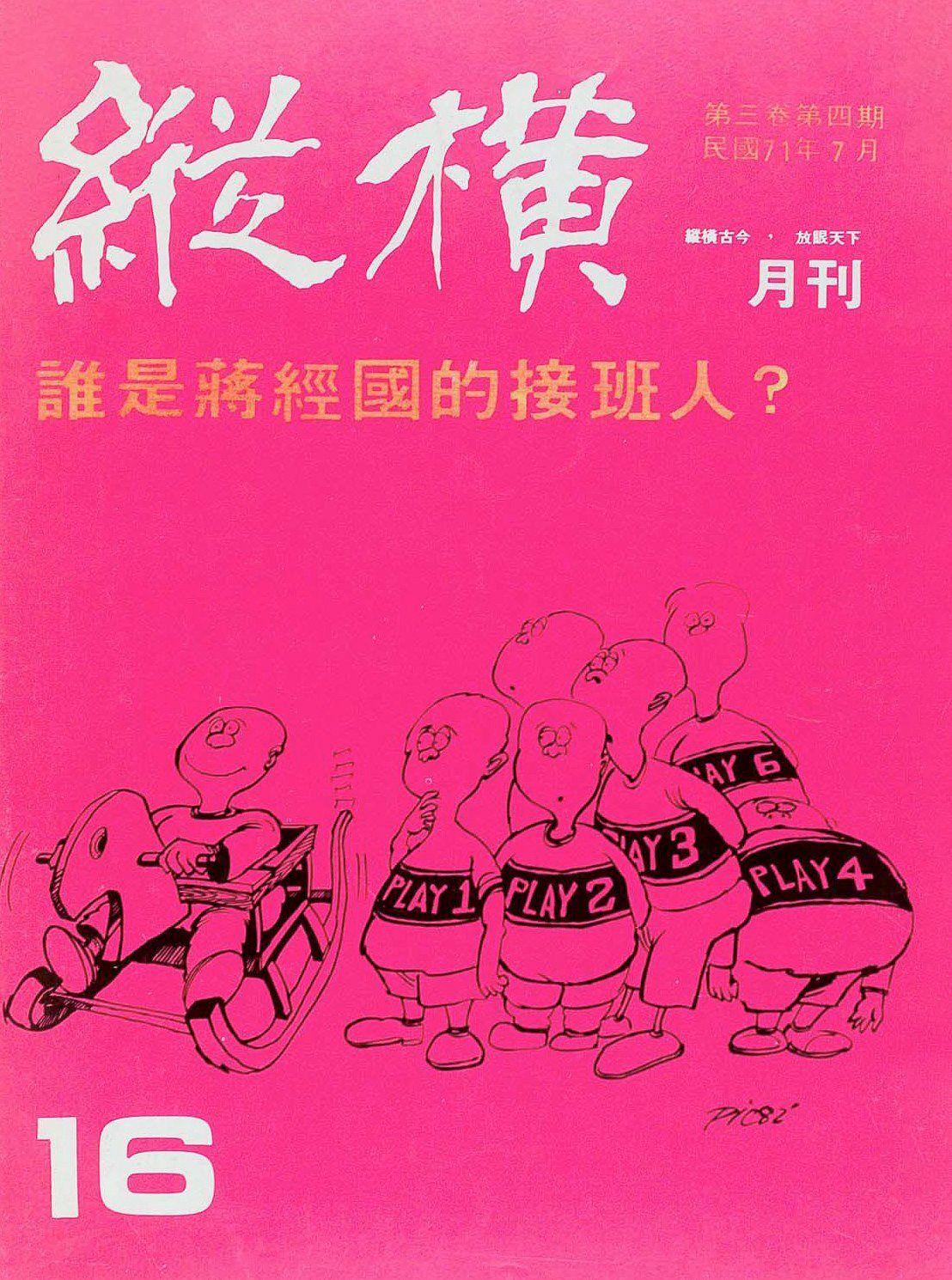

「誰が蒋経国の後継者か」が載った『縦横』1982年7月号(筆者提供)

実は、82年夏の私の訪台の直前には、台北の政論誌『縦横』の82年7月号に政治評論家の耿榮水氏が徐策の筆名で書いた「誰が蒋経国の後継者か」が話題になっているところであった。下荒地氏の話の直近の背景はこれだったと思う。ちなみにこの時点で耿榮水氏が後継者候補に挙げたのは、第一位が時の行政院長孫運璿(1913-2006年)、以下蒋彦士(当時国民党中央秘書長)、王昇(国防部総政治作戦部主任)、蒋緯国(蒋経国弟、国家安全会議秘書長)、林洋港(本省人、内政部長)であった。

ところが、あにはからんや蒋経国の健康はその後持ち直し、気力を取り戻した蒋経国は、まず彼の入院の間権力を膨張させていたと見られた前記王昇将軍をパラグアイ大使として外に出し、1984年の総統選挙では李登輝を副総統に指名し、さらに1977年の地方選挙敗北の責任をとって国民党の要職を免ぜられていた李煥中山大学長を教育部長として中央に復帰させるなどのアレンジを行っていた。江南事件は、そうした対応をしたばかりのところに、部下の「党国への愚忠」が引き起こしたやっかいな事件であったことになる。

蒋孝武本命説?

下荒地氏の言のように、厳家淦の前例があるので、蒋経国に万一のことがあってもとりあえず総統職は副総統が継げばよい。しかし、問題は国民党一党支配体制において、誰が実権を握ることになるのかであった。この問題は、後の民主化により自立した反対政党の存在が可能となり、総統職が一人一票の直接選挙で選出される制度が形成されてようやく解消することになるのだが、当時の国民党一党支配体制を前提とすれば、誰が総統になっても、必ずしもその人物が蒋父子のような実権を握るとは考えられていなかった。

前記耿榮水氏は84年夏、別の筆名で別の雑誌に「再論:誰が蒋経国の後継者か」を書いた。一連の人事が終わった後なのでその顔ぶれと順位は一変していたが、誰が後継者になっても過渡期のリーダーとなるだろうとの前提を置いていた。ちなみにその顔ぶれと順番は、第一位李登輝、以下李煥(1917-2010年)、李元蔟(法務部長、教育部長を歴任した法学者、後に李登輝の元で副総統となった)、陳履安(戦後農地改革を主導し行政院長、副総統まで上り詰めた陳誠の息子)、赫伯村(当時参謀総長:1919-2020年)、徐立徳(当時経済部長)であった。

こうした議論の中で有力と見られていたのは、蒋経国の信頼厚いと伝えられた李煥だったが、香港に来てから私は蒋孝武本命説と李登輝本命説という二つの意外な見方を耳にした。前者は台湾から伝わってきた見方で、根拠は85年1月の台北第十信用金庫スキャンダルに巻き込まれ辞任に追い込まれた蒋彦士の後任の国民党中央秘書長に「宮廷派」の馬樹礼が起用されたこと、一時江南事件の背後にその人ありとNew York Timesに書かれた蒋孝武(1945-1991年)だが、蒋経国が汪希苓らの断罪を決断し米国も追究を止めたため、危機を逃げ切ったのだから後継になる態勢構築に有利となったというにあった。

これは台湾の蒋家王朝はまだまだ続くのだと信じない限り、真面目には受け取れないような議論で、その寿命は短かった。8月中旬、蒋経国は米国のTime誌のインタビューと12月25日の中華民国憲法施行記念日の演説と半年をおかず2度にわたって「総統職は憲法に従って選ばれるもので、蒋家の者が選挙にでることはあり得ない」と言明し、さらに翌年2月、このできの良くない次男をシンガポール駐在代表に任命して外に出してしまったのである。もちろん、言葉の上だけでは、蒋家の者が実権を持たないことを保証しない。ただ、今もう一度当時を思い起こすと、台湾内部から、また米国から、蒋家の威信は激しい脅威にさらされていた状況での発言だったことがわかる。前回書いたように、次男の関与の証拠を米捜査当局に握られているかもしれない事態になったことは蒋経国個人にとってもたいへんな痛手であったことは言うまでもない。

『蒋経国伝』の作者が暗殺されたことをきっかけに、世論の中でこれまで口コミでしか流通しなかったような蒋家のあれこれが表に出され、蒋経国一家はほとんど裸にされてしまった。1975年、康寧祥の『台湾政論』に始まり、美麗島事件後に爆発的に拡大した「党外雑誌」というメディアによる政治論議の拡大がその背景にある。11月、地方選挙観察に訪台した際は、台北の「党外」候補の演説会の雑踏の中に公然と蒋経国批判のプラカードを掲げるキリスト教系の新興宗教団体「新約教会」の姿を目にした。一党支配体制と蒋経国の独裁とに不具合が生じてきていることは明らかであった。こうした不具合を通じても、下からの民主運動と台湾ナショナリズムにとっての「自由の隙間」は拡大してしまったのである。

李登輝本命論

李登輝本命論を耳にしたのは、香港中文大学においてであった。政治行政学科の翁松燃(Byron Weng)教授が主催するランチ・オン・スピーチに招いてくれたのである。日記やメモに期日がないのではっきりしないが時期はたぶん大学の夏休みに入った頃ではなかったか。『九十年代』の重要な寄稿者でもあった翁教授の香港問題、台湾問題、「一国家二制度」関連の論説は私にとっては毎号必読の文章で、香港に来てから何度も翁教授のもとを訪れては教えを請うていた。翁教授は台湾・彰化のご出身だったと記憶する。

当日のスピーカーは、ペンシルベニア州立大学教授のパリス・チャン(張旭成)氏だった。チャン教授は中共党史研究の専著があり、またNewsweek誌などにもコラムを書いていたので名前だけは知っていた。背は高くないが堂々たる押し出しと話しぶりで、英語もたいへん分かりやすかった。台湾出身で生まれは嘉義だということは後から知った。当日のメモなどは残っていないのだが、印象鮮明だったので議論の筋はよく覚えている。蒋経国の副総統になった李登輝は台湾のサダトになる、というのである。記憶違いでなければ、それは次のような議論だった。エジプト革命の英雄ナセル大統領の下で副大統領を務めたアンワル・サダト(1918-1981年)は、副大統領の間はナセルのイエスマンで全く目立たない存在であったが、ナセルの死後大統領に就任するや強いリーダーシップを振るい、イスラエルとのキャンプ・デービッド合意を成し遂げるなどの業績をあげた。李登輝もずっと蒋経国に忠実な大人しい学者あがりの官僚政治家だが、いったん総統に就任すれば、サダトのように大化けする可能性があるのだという。

私の受け止め方は、なるほどこういう見方もあるかという程度だった。今日本で李登輝と言えば政治の第一線を引いた後でもまだまだ知名度は高いが、当時の日本では農業経済学者として学界に名が知られている程度ではなかったろうか。私が院生の時に、顔見知りになった農業経済学の先生に、知り合いの学者で李登輝という人が台北市長をしているから紹介してやってもいいよ、と言われたことがあるが、当時は強く紹介も求めなかった。悔やんでも後の祭りである。

李登輝の党歴は浅く、体制内に何の基盤もない、そして何よりも本省人である、といった点を挙げてポスト蒋経国の実力者たりえないとするのが、当時私が目にし耳にした下馬評の大半であった。1982年に耿榮水氏の見立てに入っていた本省人は林洋港で、李登輝は名前も挙がっていなかった。林洋港(1927-2013年)はかつて南投県知事選挙で当選した実績があり、1970年代初蒋経国の抜てきでいきなり入閣した李登輝よりは本省人政治家として先を走っていると見なされていた。李登輝の頼りは蒋経国の抜てきの一点であったが、結局この一点が1984年に二人の出世レースの順位を変え、蒋経国の死後も林洋港は最後まで李登輝を抜き返せなかった。1996年の第一回の総統直接選挙で国民党を除名されてまでして李登輝に挑んだが圧倒的な票差で敗れた。

蒋経国の「前方への逃走」

その後泥縄式に学んだ比較政治学者の言葉で「前方への逃走」というのがあった。権威主義体制のリーダーは、内外の情勢が不利になった時、下からの政治的自由化や民主化の要求に小刻みに応えることによって延命を図ることがある。自由化・民主化を前方とすれば、小刻みな譲歩で「前方へ逃げていく」というのである。私は後の著作で晩年の蒋経国の政治決断は「前方への逃走」に類するものと見立てた。

前回記したが、香港で知り合った物知り台湾人の呉鴻裕さんは、85年2月初めの時点で「(江南事件は国民党)政権の命取りになるかもしれない」と予測していた。その後の展開から振り返って、この予測は当たっていたのか、いなかったのか。短期的には、江南事件の危機は乗り切ったので、答えはノーであろう。

ただ中長期的に言えば、答えはイエス・アンド・ノーである。イエスであるのは、結局2000年には総統選挙で民進党の陳水扁に敗れて国民党は政権を失ったからで、ノーであるのは、1986年の民進党結成容認、87年の長期戒厳令解除というブレイクスルー以後の民主化過程でも国民党は長く政権の座につき続けていたからである。そのプロセスにおいて李登輝は国民党内権力闘争に勝利して「台湾のサダトになる」ことができたのだが、それは蒋経国が晩年にしかけた「前方への逃走」の戦略が有効で、李登輝がそれに適合的な人物だったからかもしれない。

1983年選挙の場に「台湾前途の住民自決」という台湾ナショナリズムのスローガンが登場していたように、争われるのはもはや単純な自由化・民主化問題ではなくなっていた。李登輝の「党歴が浅い農業経済学者で蒋家のストロングマンが抜てきした台湾人、しかも共産党脱党者でキリスト教徒」という複雑な属性が「前方への逃走」のリーダーシップには必要だったのだろうと思う。

この回の原稿を編集部に渡してから、李登輝氏が逝去した。7月30日夜のことだった。享年97歳であった。深い哀悼の意を表するととともに、こころよりご冥福を祈る。私は新聞の取材に応じてコメントを書いた。新聞社が「李氏が駆け抜けた細い道と高い壁」と見出しを付けたこの短文では「李登輝サダト論」にも触れた。私が李登輝氏と直に接する機会を得るようになるのは、まだ数年先のことである。それらのことはおいおい書いていきたい。

バナー写真=1985年11月台湾地方選挙の「党外」勢力の演説会に現れた「新約協会」の抗議のプラカードの列(筆者撮影)