日本の人魚伝説と江戸時代の「ミイラ」ブーム

社会 文化 歴史- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

古文献の中の「人魚」

日本における人魚出現の記録は、飛鳥時代から江戸時代中期にわたり、日本海沿岸の地域を中心に青森県から大分県まで全国に及ぶ。最古の記録は、『日本書紀』にある推古天皇27年(619年)の出来事とされるが、「人魚」という言葉はまだ使われていない。近江国(滋賀県)の「蒲生(がもう)川」に「人に似ている」生き物が目撃されたこと、また摂津(兵庫県、大阪の一部)堀江で漁師の網に「人でも魚でもない」ものが掛かったと記している。明治時代、博物学者の南方熊楠は、目撃されたのはサンショウウオだろうと推測した。

人魚が語彙(ごい)として初めて登場するのは、日本最古の漢和辞書『和名類聚抄』(わみょうるいじゅうしょう)』(937年)だ。中国古代の地理書『山海経(せんがいきょう)』などを参考に、「身体は魚で顔は人」であり、子どものような声で鳴くと記している。『山海経』では、「人魚」はサンショウウオに似た四つ足の魚としているが、「氐人(ていじん)」と称された人面魚身の生物も紹介している。

鎌倉時代の説話集『古今著聞集』(1254年)は、人魚の形態をかなり詳しく述べている。平安末期、伊勢国(三重県)別保の海で漁師が大きな魚3匹を捕獲した。頭は人によく似ているが口は突き出て歯は細かく、顔は猿のようで、近づくと大きな声を出し、涙を流した。そのうち1匹を村の漁師全員で食べると「美味」だった。「人魚といふなるは、これていのものなるにや」(人魚というのは、このようなものなのか)と記している。

![洲崎遺跡から出土した人魚供養札に描かれた人魚の絵(一部)[秋田県教育委員会提供]](/ja/ncommon/contents/japan-topics/1754386/1754386.jpg)

洲崎遺跡から出土した人魚供養札に描かれた人魚の絵(一部)[秋田県教育委員会提供/時事]

また、鎌倉幕府が編さんした歴史書『吾妻鏡』によると、1247年、津軽(青森県)の海に「死人のような大魚」が流れてきた。鎌倉幕府を揺るがす「宝治合戦」が起きた年だ。後年の『北条五代記』はこの「大魚」を人魚とし、その他10件余りの出現記録を記して、大事件の発生と結び付けている。

1999年、秋田県の洲崎遺跡(すざきいせき)から、僧侶と人魚とみられる生き物を描いた木簡が出土した。13世紀後半ごろのものとみられ、「かわいそうだが、殺してしまえ」と解釈できる文字が書かれている。戦乱の多かった中世では人魚出現を凶兆と捉え、僧侶が除災の供養をしている様子を描いたと考えられる。

博物学や物語に描かれたイメージ

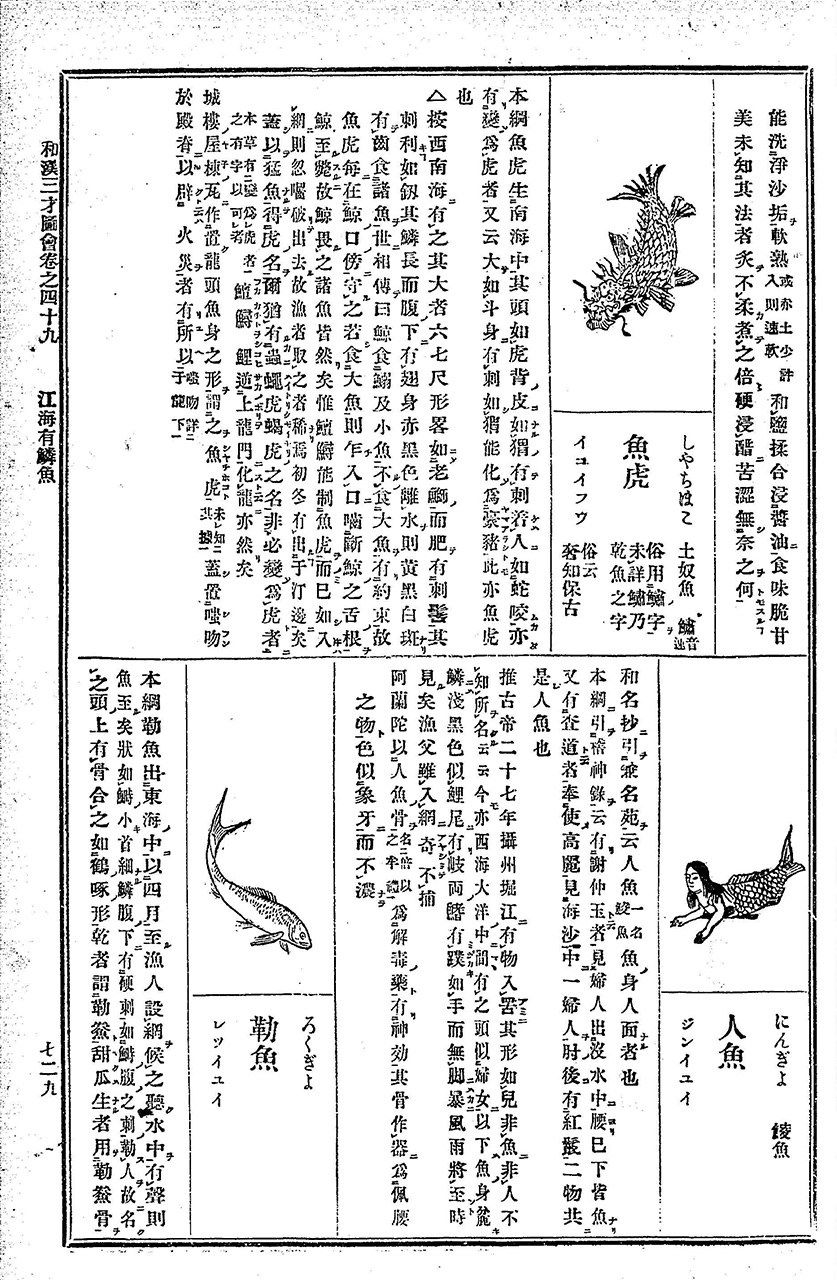

江戸時代以降、中国の薬草研究である「本草学」とオランダを介して伝わった西洋の学問「蘭学」が融合する中で、博物学的視点から人魚が紹介される。

『和漢三才図会』の人魚(国立国会図書館デジタルコレクション)

貝原益軒の『大和本草』(1709年)は中国明時代の『本草綱目』に言及しつつ、人魚の骨には下血を止める働きがあるなど、医学的効能を記した。また、日本初の図説百科事典『和漢三才図会(わかんさんさいずえ)』(1713年)は、タイやニシンなど48種の魚とともに分類し、オランダでは人魚の骨を解毒薬としているなどと説明している。一方で、上半身が女性で下半身が魚という、いまでは一般的な人魚のイメージを描いた。

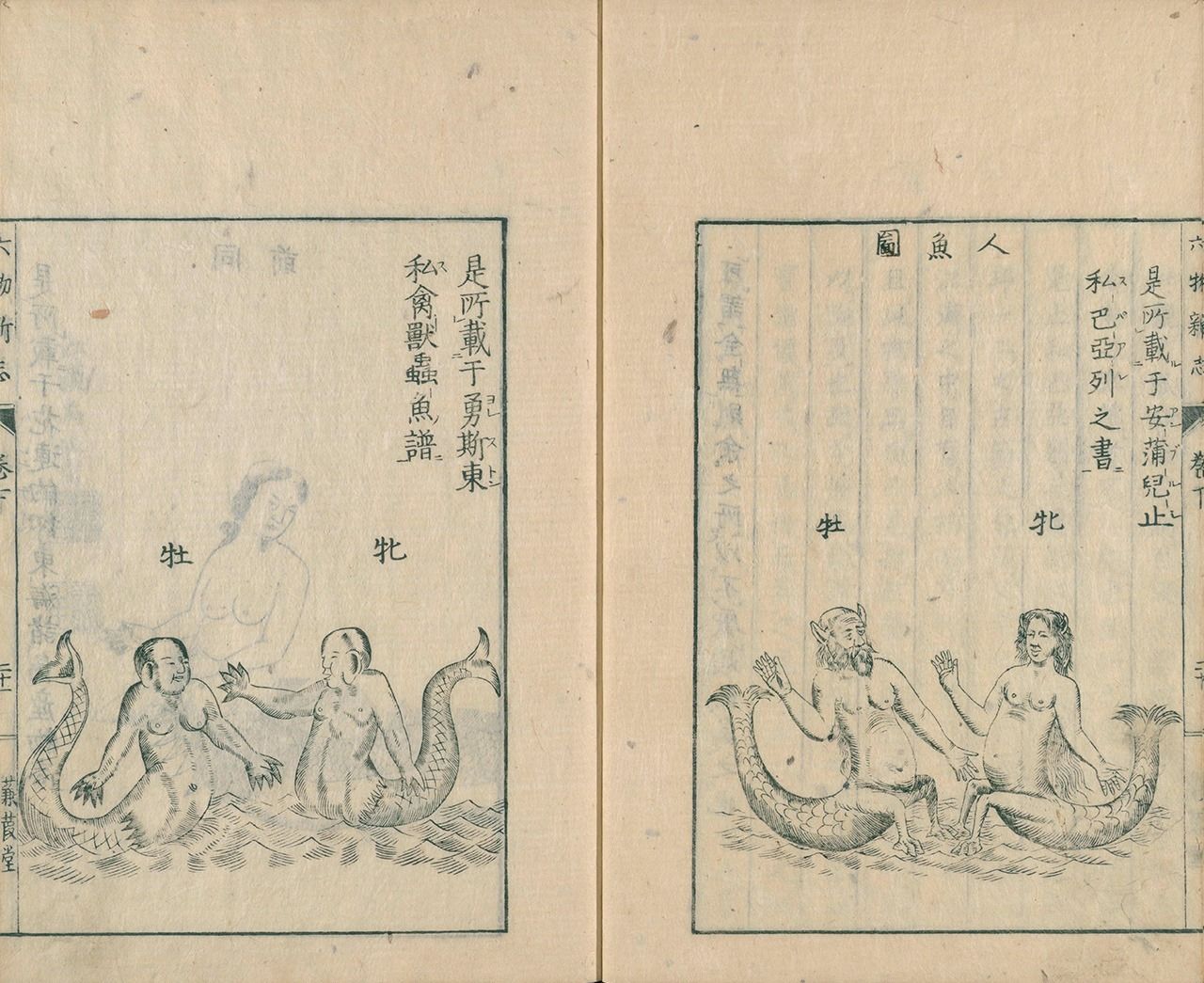

大槻玄沢は『六物新志』(1786年)で、中国、日本の文献、および仏の著名な外科医アンプロアズ・パレ著『パレの外科書』、ポーランド出身の博物学者ジョン・ヨンストン著『動物図説』など西洋の文献から引用し、人魚の容姿や薬効について検証した。こうした東西の資料から、「人魚は実在する」と述べている。

『六物新志』に引用されたヨンストン(左)とパレの人魚(国立国会図書館デジタルコレクション)

江戸後期の国学者・平田篤胤も人魚の存在と薬効を信じていたようで、1842年の書簡に、「人魚の骨」を手に入れ、仲間数名と共に吉日を選び、お互いに長生きをしようと、骨を削って水に浸して飲んだと書いている。

一方、作家や絵師は、人魚の美女を描いた。井原西鶴の『武道伝来記』(1687年)の「命とらるる人魚の海」では、1247年津軽の海に人魚が現れる。『吾妻鏡』の人魚らしき魚の出現と同じ年だが、顔は美女のようで、頭には鶏冠(とさか)がある。芳香を放ち、声はひばりの鳴き声に似ている。当時、これほど詳細に人魚のイメージを記した文献はなく、西鶴の想像力のたまものかもしれない。

江戸後期の浮世絵師・歌川広重(二代目)・豊国(三代目)の『観音霊験記』では、上半身着衣の浮遊する美女である。仏法をひろめに近江国にやってきた聖徳太子に、前世は人間だったという人魚が救いを求め、成仏させてもらう場面だ。琵琶湖周辺には、このように『日本書紀』の近江国の人魚出現と結び付けた伝承が残る。

『観音霊験記 西国巡礼三十二番 近江観音寺』(国立国会図書館デジタルコレクション)

「八百比丘尼」と「神社姫」

日本で最も広く伝わる人魚伝承は、「八百比丘尼」の物語だ。福井県の若狭(現在の小浜市)を中心に、28都県に伝播し、伝承数は166に及ぶとする研究もある(高橋晴美「八百比丘尼伝説研究」/1982年)。いろいろバリエーションはあるが、基本的に、父親が入手した人魚の肉を食べた娘が、年を経ても容貌が衰えず、800年生きた(寿命は千年など地域により異なる)という話だ。岡山県に伝わる「千年比丘尼」伝説など、諸国を遍歴した例もある。

「岡山では人魚を目撃した記録はありませんが、県内に比丘尼伝承がいくつか残っています」と岡山民俗学会理事の木下浩さんは言う。「例えば、人魚の肉を食べて年を取らなくなった娘が、諸国行脚に出かける際に『この杖が根付く間には戻る』と言って、持っていた杖を突きさして去った。その杖が根付いて大樹になったなどと伝えられています」。伝承では、その後、岡山から若狭へ旅した若者が比丘尼に出会う。尼は故郷に思いをはせ、千年近い昔のことを懐かしんだという。

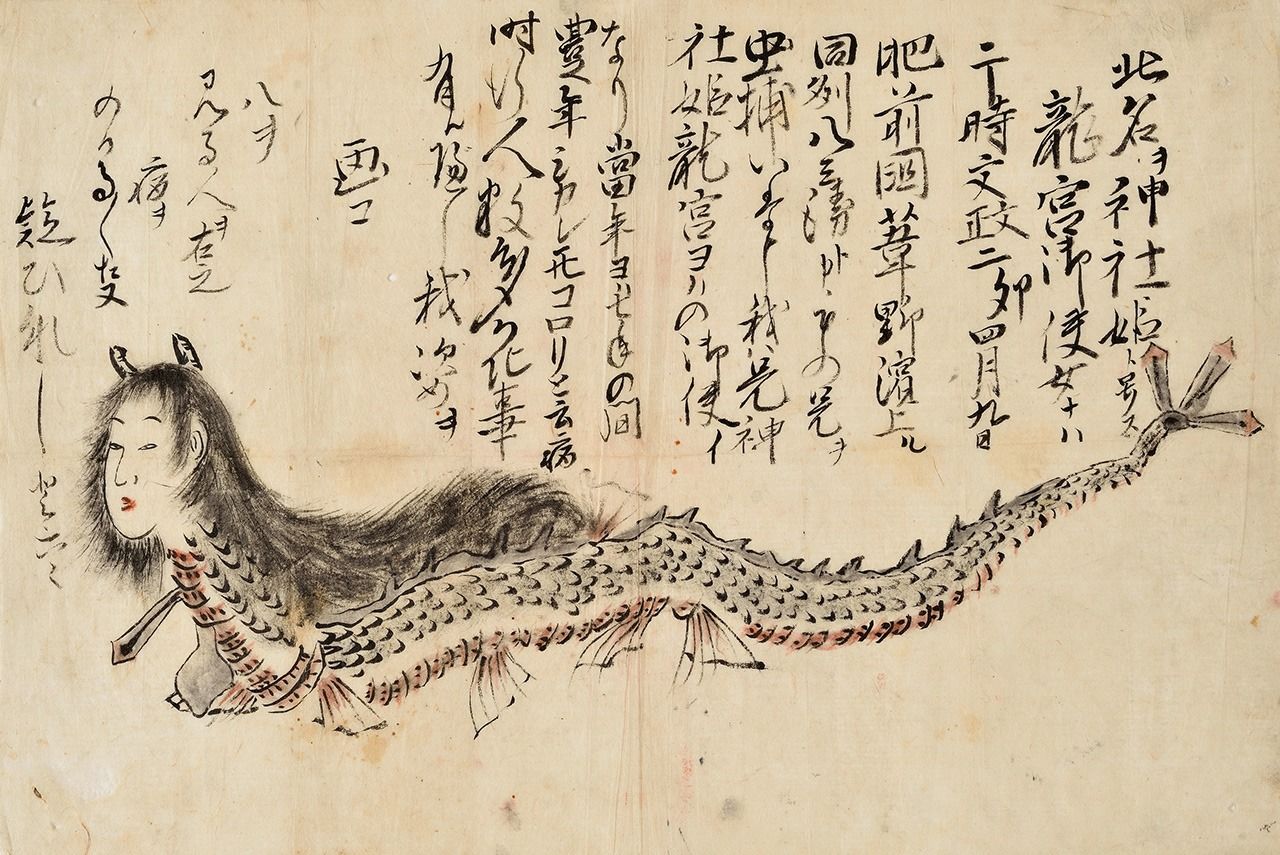

「時代や状況によって人魚に託された意味や役割が変わります。中世には出現を凶兆とする場合が多いですが、瑞兆と捉えるときもありました。天然痘やはしかなど疫病が流行した江戸時代には、アマビコやアマビエに先立つ『予言獣』として、『神社姫』が登場しました」

「神社姫」は、文政2年(1819年)に、肥前国(佐賀県・長崎県)の浜辺に出現したとされる竜宮からの使いだ。7年間は豊作だが、「コロリ」という病が流行する、私の姿を描いてそれを見れば、病にかからないと告げて去った。美女の顔に竜の胴体で、2本の角と3本の剣の尾を持つ。やがて、これも「人魚」の類だとされた。

「神社姫」/湯本豪一記念日本妖怪博物館(三次もののけミュージアム)蔵

日本は人魚ミイラの輸出国だった?

江戸時代、見世物興行に「人魚のミイラ」が登場し、その実物や画図を見れば無病、長寿などのご利益があるとして人気を呼んだ。一部は、最終的に寺社に奉納された。

「恐らく江戸時代から明治初期まで作られていたのだと思われます。見世物小屋で展示したり、一部はヨーロッパへ渡ったりと、大きな需要がありました。腕のいいミイラづくりの細工師がいたことは間違いありません」(木下)

オランダのライデン国立民族学博物館が所蔵する人魚のミイラは、1810~20年代に長崎・出島のオランダ商館員が日本から持ち帰ったものだ。1842年、米国の興行師P・T・バーナムが「フィジーの人魚」のミイラを公開し、大評判となった。こちらも恐らく日本製だとされている。こうしたミイラの多くは、上半身が猿、下半身はサケなどの魚を巧みにつないだものだ。マシュー・ペリー提督は『日本遠征記』で、日本人の科学的知識と創意工夫の事例として、人魚のミイラづくりに言及している。

今日、日本各地の寺社に人魚のミイラが残り、拝観には厄除け、長命、無病息災、安産などさまざまな功徳があるとしている。非公開の場合もあり、全国に何体あるのかは不明だ。

高野山の麓にある学文路苅萱堂(かむろかるかやどう)=和歌山県橋本市=のものが有名で、県の有形民俗文化財になっている。体長は約60センチ、ムンクの「叫び」を想起させる表情とポーズだ。その来歴を、『日本書紀』が記した近江国蒲生川の“人魚”と結び付けている。また、滋賀県東近江市の願成寺も、『日本書紀』ゆかりの「ムンク型」ミイラを秘蔵している。

その他、新潟県柏崎市の妙知寺、静岡県富士宮市の天照教社が保管する「ムンク型」ミイラなどがあり、後者は170センチと大型だそうだ。一方、大阪市瑞龍寺は腕を伸ばし、髪の長い姿のミイラ、香川県金比羅宮は、腹ばいで首をもたげたミイラを所蔵している。

「人魚の干物」を解析中

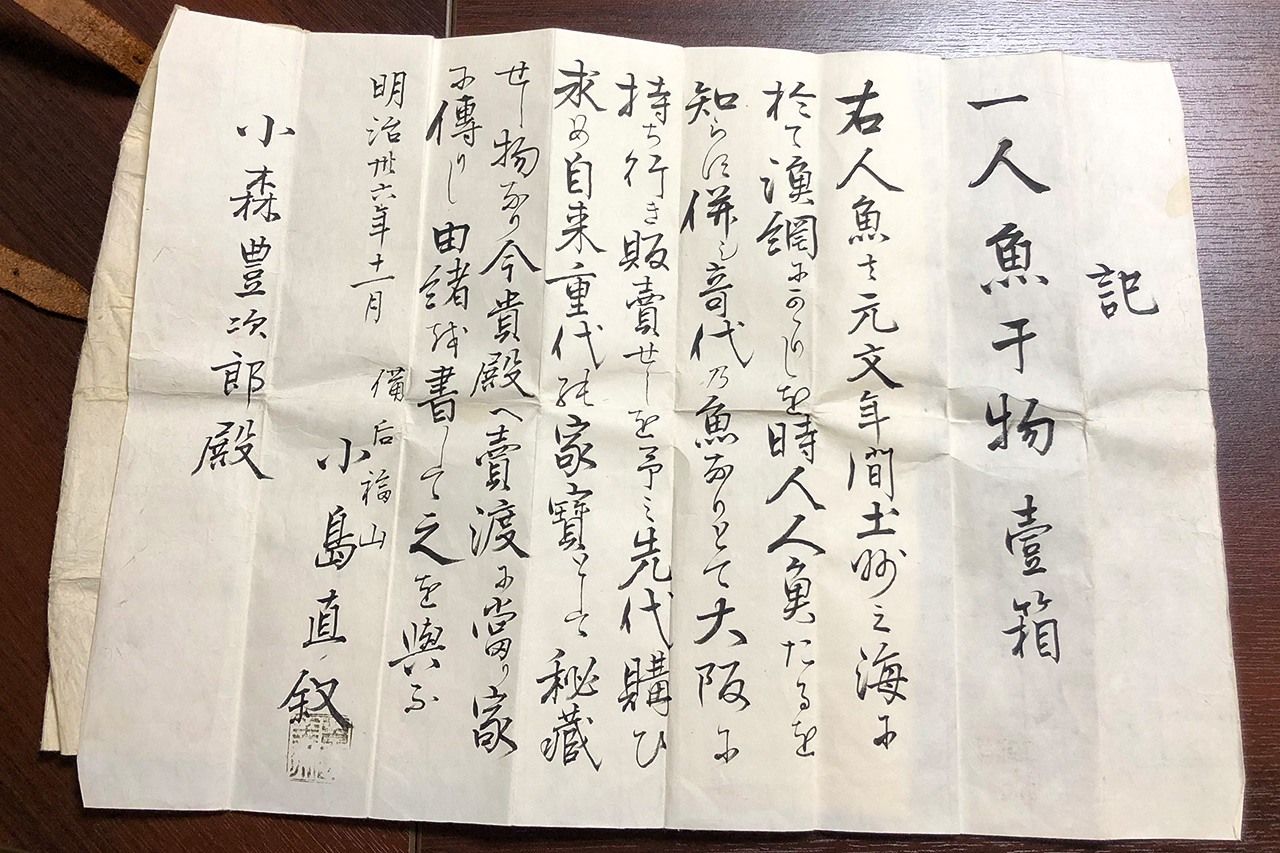

現在、岡山県の倉敷芸術科学大学で、同県浅口市の「円珠院」が秘蔵する「人魚のミイラ」を解析研究中だ。木下さんは、1935年に日本初の妖怪辞典を刊行した岡山県出身の博物学者・佐藤清明(1905~98)所蔵の資料を調べていた時、清明が撮った同寺のミイラのネガフィルムを発見し、興味を持った。そこで、倉敷市立自然史博物館を介して大学に調査を依頼し、研究チームが発足した。

「円珠院に頼んで見せてもらったミイラは、いわゆる“ムンク型”で、長さ約30センチ。これまでに見たことのあるミイラより小さめだというのが第一印象です」

ミイラを収めた箱には「人魚干物」と記された書き付けが入っていた。「書き付けによれば、元文年間(1736~41)の吉宗の時代に土佐の海で取れ、変わったものなので干物にして大阪に持っていった。それを広島県福山の小島家が買い取り家宝にしていたとあります。その後どういう経緯で円珠院に来たのかは分かりません」

4月に公開された研究の中間報告によれば、頭髪、眉、耳、平爪を持つ5本指の腕など、霊長類を思わせる一方で、歯は肉食性の魚類を想起させる。また、下半身のウロコとは異なるウロコが上半身の一部にもあるそうだ。民俗学的な調査も含め、最終報告は秋になる予定だ。

円珠院のミイラ(左)とX線CT撮影に立ち会う柆田宏善(くいだこうぜん)住職。同ミイラは今夏、倉敷市立自然史博物館で展示される/提供:倉敷芸術科学大学

「今後、大学の方では、DNA分析でどんな魚に似ているのか、また放射線炭素年代測定でいつごろの時代のものなのかを特定する予定です。私の歴史的・民俗学的なアプローチと併せて、人魚についてどんな新たな発見があるか楽しみです」

明治時代以降、人魚の“正体”として、サンショウウオやジュゴン、マナティ、アシカやアザラシからリュウグウノツカイまで、さまざまな生物の名が挙げられた。だが、“目撃”された人魚の実体が何であれ、江戸時代末期まで、人魚は実在すると信じられ、功徳をもたらす信仰の対象にもなった。さまざまな史料や今日まで大事にされるミイラが伝えるのは、想像上の生き物を超えた人魚と日本人の「深い」関係だ。

<参考文献>

- 『人魚の動物民俗誌』(吉岡郁夫/新書館)

- 『人魚』(田辺悟/法制大学出版局)

- 『日本の「人魚」像』(九頭見和夫/和泉書院)

- 「捏造された人魚」(山中由里子/『海賊史観からみた世界史の再構築』稲賀繁美編/思文閣)

- 『日本の幻獣図譜』(湯本豪一/東京美術)

バナー写真:秋田県洲崎遺跡から出土した人魚供養札(一部)[秋田県教育委員会提供/時事](左)と円珠院所蔵の人魚のミイラ(倉敷芸術科学大学提供)