私の台湾研究人生:台南の友・林瑞明君に初めて会った夏

政治・外交- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

二つの「四半世紀」の経験

「台湾」の2文字が急に気になるようになる、いわば「台湾」にスイッチが入ってしまった大学院生の頃から日本台湾学会設立で「この指止まれ」役をやるようになるまでの約四半世紀の私の台湾研究の活動を振り返ってきた。それから今日までさらに約四半世紀が過ぎた。

この後半の四半世紀の間、もちろん台湾研究の活動をしなかったわけではなく、さらに多くの人々に会い言葉を交わしてきた。李登輝以後の民選総統、陳水扁氏、馬英九氏、蔡英文氏とも面会したこともある。だが、それらの経験はこれまでの回想の流れにはうまく乗りそうにない。どうも、後半の四半世紀は前半のそれとは私の記憶の中での色合いが違うようなのである。

つまりはそろそろ長く続けてきたこの連載も店じまいの頃合いだということであるが、一つだけ書き残したことがある。

2018年11月逝去した林瑞明君との出会いについてだ。連載2019年11月10日の回で簡単に触れて、彼の逝去の翌月に私自身のブログにもエッセイを書いたことがある。やはり林瑞明のことを詳しく、読者に紹介したく、これに加筆修正した。「北呉南林(台北の呉密察、台南の林瑞明)」との交遊は、「私の台湾研究人生」の不可欠の一部分だからである。

スクーターの尻に乗って台南の街を疾走する

「ワカバヤシサンデスカ?」

生来の力強いバリトンに似ず、何かささやくような感じの声であった。時は1982年7月末、場所は在来線の台南駅出口改札口、高速鉄道(台湾新幹線)が走るのはまだ四半世紀も先のことである。これが、林瑞明君が私に話しかけた最初で最後の日本語だった。

そして、それが我々の初対面でもあったのだ。院生の頃、日本植民地統治下台湾1920年代の抵抗運動に関心があった私は、林君が当時の「台湾新文化運動」に関する文章を発表したものを入手して読んだことがあった。今は台湾出版界の重鎮である林載爵氏の論文のほか、学術論文で当時を論じるものはたいへん少なかった。そのわずか数葉の台湾から届いたコピーには、台湾知識界の新しい息吹が漂っているように感じた。

林君は私をスクーターの尻に乗せて、まず私が予約していたホテルに連れて行き、それから彼の成功大学の宿舎に向かったのではなかったかと思う。当時私は台湾旅行でまったく日誌の類いを付けなかった。戒厳令下だから会った人の記録も台湾内で身に付けていないほうがよいと忠告する人がいて、その通りにした。今から考えると「バカ」が付く正直であった。

それはともかく、小さいとはいえサムソナイトのスーツケースを抱えたまま、初対面の男の腰につかまって台南の街を疾走することとなった。一瞬戸惑ったのだが、すぐにこれが台湾式だと思って楽しくなった。

彼の大学の宿舎には、「放膽文章拼命酒」の文字が表装して掛けてあった。葉榮鐘の詩の一節だという。どこかで出会ったことのあるような詩句なので、一瞬私の乏しい中国文学史の知識にも出てきそうな有名な詩人のものかと思ったが、意外であった。実はそのほぼ10年前に私は葉榮鐘氏に会っているのである。葉榮鐘氏が林献堂の秘書を務め、『台湾民族運動史』という著書がある人物であることは十分承知していたが、詩人としての姿に触れることになったのは、その時から30年ほども経た後だった(連載2019年6月9日の回参照)。林君に撮ってもらった写真が残っているが、残念ながらぼやけている。

鹿耳門の夕陽

多分その日のうちに鹿耳門まで連れて行ってもらった。なぜか私が希望したのである。またしてもスクーターの尻に乗って、まだまだほこりっぽい道を結構な時間走った。このことは翌々年機会があって書いた歴史エッセイ(「『台湾の前途』にかかっているもの」、若林『海峡』研文出版、1895年、所収)で触れた。まだ戒厳令下だったので「L君」とした。

当時、鹿耳門の天后宮は、改装中で打ちっ放しのコンクリートがむき出しのままだった。入口近くで地元の若者らしい人が数人「米酒」を飲みながら拳遊びに興じていた。その時、鹿耳門から見た台湾海峡の夕日が忘れられない。

30数年後、今度は同学科の陳文松教授(著書に『殖民統治與「青年」』台大出版中心、2015年、など)の車に乗せてもらって、一緒に「旧地重游」をした。林君はもう成功大学歴史学科を退職していて悠々自適の日々。ただ一日おきの腎不全の人工透析は大変そうであった。私も東京大学教養学部を辞めて早稲田大学政治経済学院に移籍していた(在籍2010年4月〜20年3月)。着いてびっくり、周辺はすっかり整備されてしまっていて、天后宮は巨大化し、またその向かいには、これまた巨大な鄭成功像が立っていた。

高雄の思い出

その頃の台湾旅行は、まことに大まかな予定しか立てなかった。その後、林君の誘いで美濃に一泊の小旅行をした。作家鍾理和の子息鍾鉄民さんを訪ねようというのである。林君の婚約者も一緒だった。まず高雄市内でバスに乗り、旗山鎮のどこかで最近は見掛けなくなったボンネット型のバスに乗り換えて、そのバスも降りてから歩いて鍾鉄民さんの家に着いた。

私は長野県の山に囲まれた盆地に育った。伯父が盆地西側の山腹にりんご園を経営し、子どもの頃伯父の家に遊びに行くには、山麓の町まで、この時と同じようなボンネット型のバスで行って、さらにバスに乗り換えるか、歩いて行くのだった。美濃はそんな記憶を思い起こさせるところだった。

鍾鉄民さんも作家だが、当時は高校の先生をしていてオートバイで近くの旗山鎮に通っていた。自分の家の敷地に「鍾理和紀念館」を作ろうとしていて、私が連れて行ってもらった時は、コンクリートを打ったばかりのところだった。公的補助や大口寄付も無く、台湾文学愛好の有志の浄財を募り、お金が集まったら集まっただけ作っていくとのことであった。

10年後くらいにもう一度林瑞明君と一緒に行った時に紀念館はもう出来上がっていて、展示品もだいぶ集まっていた。鍾鉄民さんもオートバイから自家用車に乗り換えていた。

その後、高雄では葉石濤先生や詩人の鄭炯明にも紹介してもらい、葉石濤先生を囲む文学者の集まりにも顔を出させていただいた。確か当時まだ高雄では(おそらく台北でも)数少ないコーヒーショップでの集まりだった。皆で大笑いしている写真が残っている。私はこまめに写真をとるタイプではないので、今残っている林君と自分が映っている写真の多くは彼が撮ってくれたものである。

林君の絵はがき

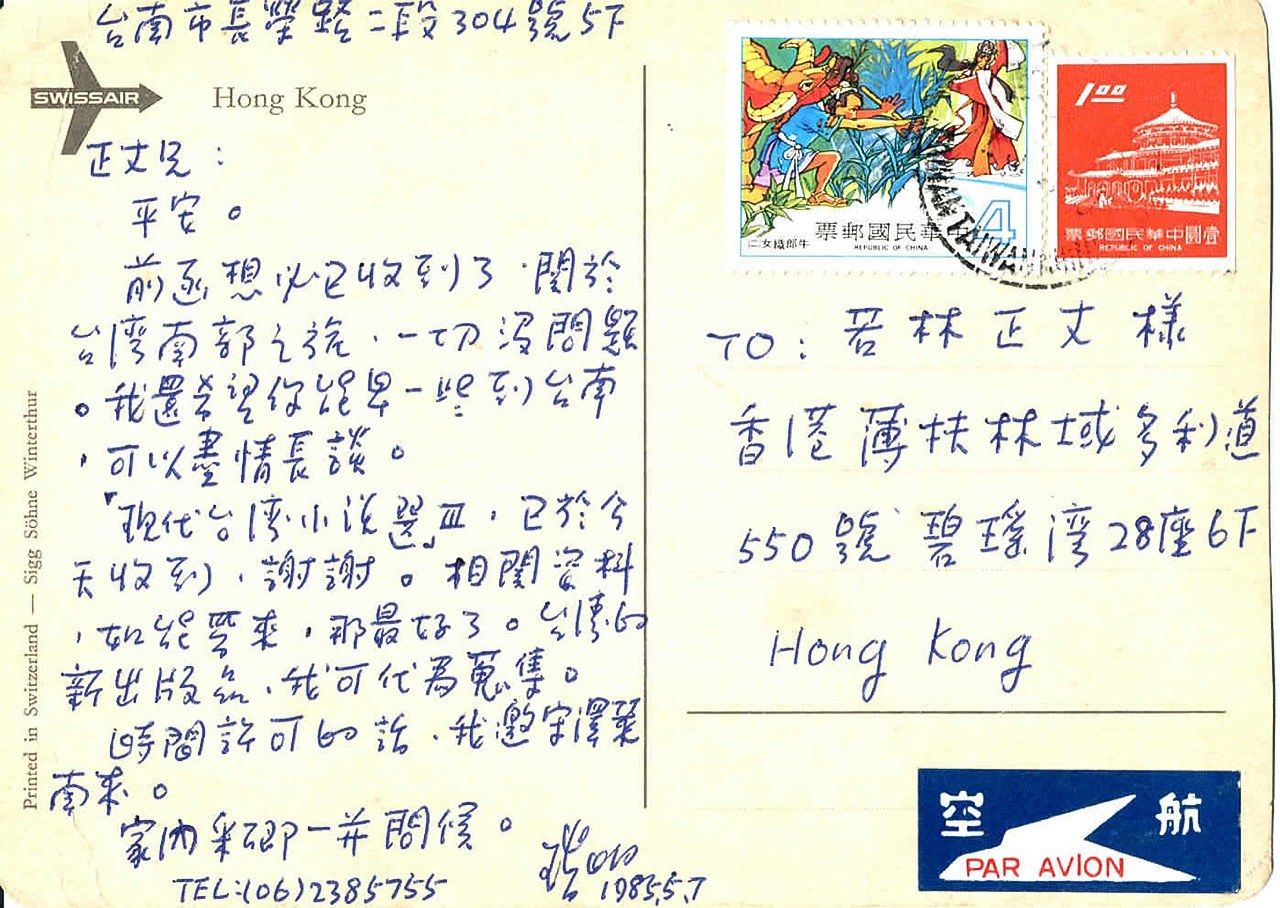

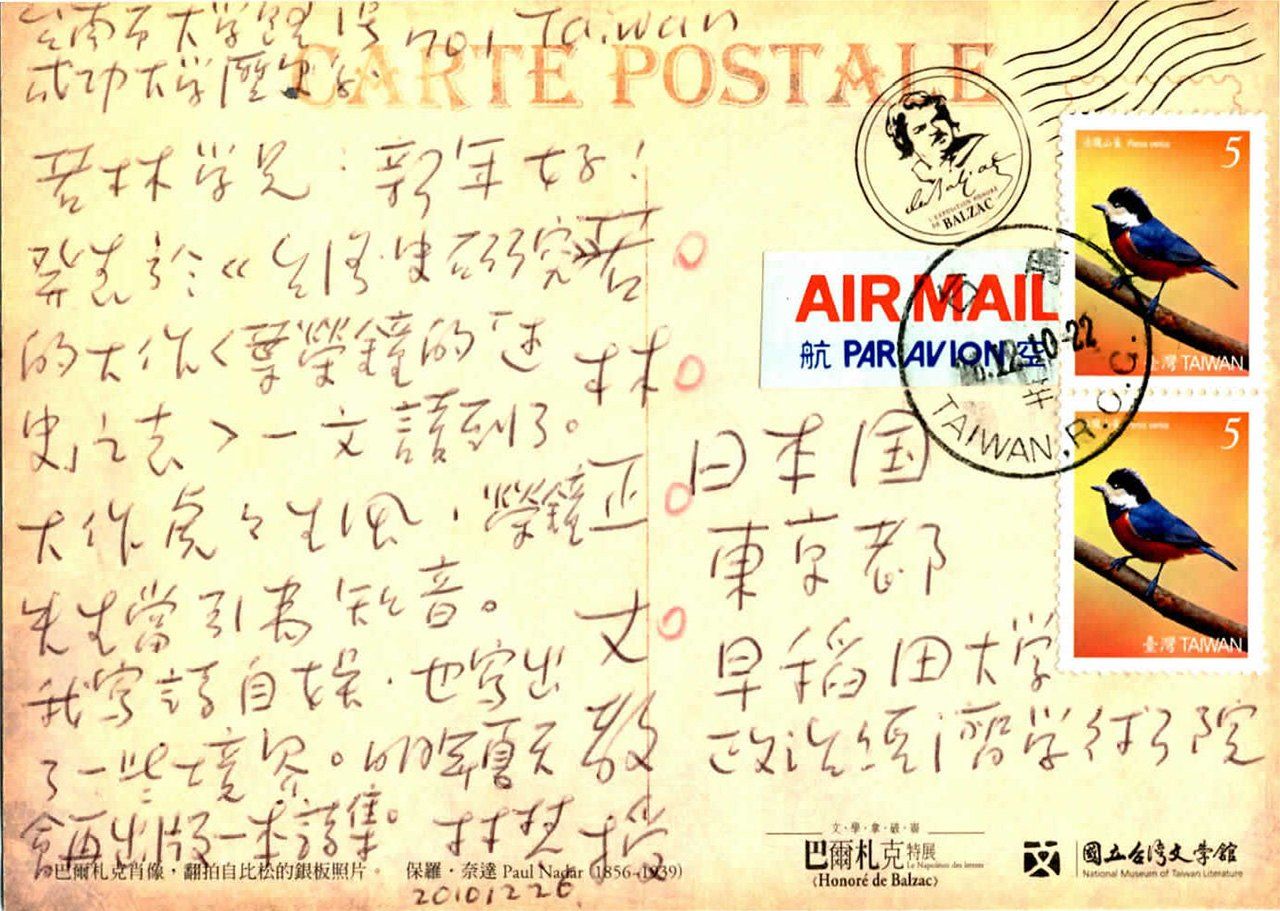

私が林君の好きなところは3つある。あのバリトン、あのひげ面の笑顔、そして彼のペン字である。彼には何かに付けて絵はがきを出す習癖があったようだ。なかなか魅力的な字なので、もらって愉快に感じていたのは私だけではないと思う。少なくとも5、6枚はもらっているはずなのだが、書斎を探しても2枚しか見つからなかった。

1枚は、1985年5月7日付のもので、私が柄にもなく解説を書いた『現代台湾小説選Ⅲ 三本足の馬』(研文出版、1985年)が届いたことを知らせている。おそらく夏に台南に行くからよろしく、と私が手紙に書いていたのであろう。「まかせておけ」と応じている。表の写真はどこか分からないが、人力車が写っているので、台湾の友人ならいつ頃の写真か分かるだろう。私は初めて訪台した時、屏東で人力車に乗ったことがあるが、それが1973年3月であった。その時台北ではもう人力車は見掛けなかった。

もう1枚は、2010年12月26日付けである。彼が館長を務めたことがある国立台湾文学館発行の絵はがきで、表の写真はバルザックの肖像である(略)。この年に私は転勤しているので、宛名の住所は早稲田大学になっている。私が中央研究院台湾史研究所の『台湾史研究』(17巻4号、2011年)に発表した「葉榮鐘的『述史』之志」を読んだぞと知らせてくれている。

最初に書いたように、初めて会った夏に、彼の宿舎で「放膽文章拼命酒」の詩句を目にした。この宿舎はその後すぐ林君が不在の時に火事に遭って、集めた本や資料が全部燃えてしまった。「放膽文章拼命酒」の掛け軸はどうなったのか、いつか尋ねようと思っているうちに、彼は突然逝ってしまった。

「生命を燃焼し尽くすのみ」

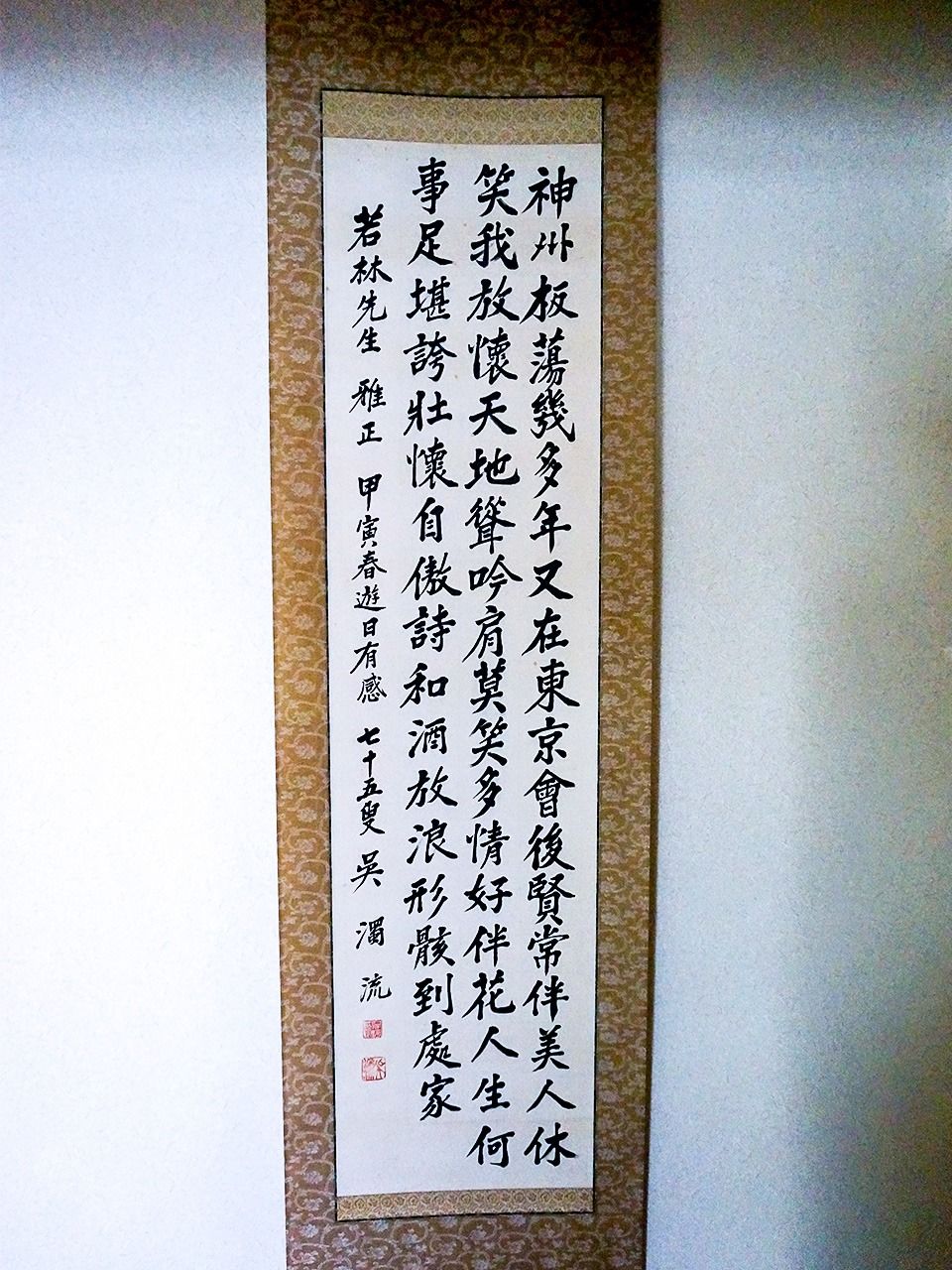

実は私には、院生の時にもらった呉濁流の直筆の掛け軸がある。定年退職したら、また台南に出掛け、彼の体調の良い時間に会って、その詩句の意味を解釈してもらおうと思っていた。もうそれもできないのだ。

中年になって、林君は大学からサバティカルをもらって1年間、東京に研究滞在したことがある。上野から信越線に乗って、私の故郷の小さな町がある善光寺盆地を案内し、それから篠ノ井線(中央線の支線)に乗って松本城を見に行った。城下の古本屋に寄った時、彼は「こういうものが大事だ」と言って「地方文学」と銘打った本を手に取り、購入した。

その頃、東京は下北沢の居酒屋で一緒に酒を飲んだ。彼は私の勧めを断らず意を決して人生初めて納豆を食べた。そのためであったかどうか分からないが、「僕は自分の生命を燃焼し尽くすのみ」と、あの豪快な笑顔とバリトンで叫んだ。林君は詩人林梵だったのだ。確かにこの言葉のような人生、林瑞明=林梵らしい人生だったと思う。

写真は全て筆者撮影・提供

バナー写真鍾理和の墓の前で、左から鍾鉄民、筆者、林瑞明

![林瑞明=林梵の第一詩集[1976年刊]の表紙](/ja/ncommon/contents/japan-topics/1951554/1951554.jpg)