「日本人ファースト」の行方と「ハーフ」「ミックス」「先住民族」から見つめ直す日本人の多様性

People 社会 暮らし 政治・外交- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

「日本人=単一民族」の根強い思い込み

下地さんが自分は日本社会で「マイノリティー」に分類されると意識するきっかけとなったのは、大学で受講した「多文化共生論」の授業だった。

「その授業に、フィリピンにつながりがあるミックスルーツの方がゲストスピーカーとして招かれ、日本には日系南米人や在日コリアンなど、さまざまな在留資格やルーツを持つマイノリティーがいるという説明をしました。その中で、米軍関係者と現地の女性との間に生まれた“アメラジアン”に触れ、特に沖縄に多いと紹介したんです」

下地さんの母親は、1950年、米軍人と沖縄人の祖母との間に生まれた “アメラジアン”だ。祖父にあたる人物は、祖母の妊娠中に部隊を移動し、米国に帰国。その後、米国人女性と結婚、1995年に死去した。下地さんの母親は、一度も自分の父親と会うことがなかった。

「それまで、自分は“クォーター”だとか、母親が“ハーフ”とか日常で説明することはよくありましたが、“マイノリティー”の意識は希薄でした。アメラジアンという言葉を聞いたことで、突然、自分が(“日本人”とは)別のカテゴリーに分類された気がして、アイデンティティー・クライシスに陥りました」

この体験をきっかけに、「マイノリティーの当事者」として、「ハーフ」「ミックス」を自らの研究テーマに選んだが、この領域の先行研究がほとんどないことに衝撃を受けた。

「その背景にあるのは、社会に根付く『日本人は単一民族』の概念だと思います。日本国籍を持つ人たちの中には、韓国、中国、欧米など外国のルーツ、先住民族であるアイヌや沖縄のルーツを持つ人たちなどがいます。でも、統計上カウントされないので、不可視化されてしまう。この状況が、“ハーフ”や“ミックス”の人たちの調査研究を阻害する要因になっています」

2024年の春、複数の民族・人種にルーツのある人々への差別とメンタルヘルスの関係を調べるため、市川ヴィヴェカさん(トロント大学博士課程)と共同でアンケート調査(文末【参考】)を実施した。その結果、約450人の回答者の98%が、「マイクロアグレッション」(無意識な偏見、差別意識による日常の行動、言動が相手を傷つけること)を受けており、68%が学校などでいじめや差別を経験していた。また、厚生労働省の「心の健康の調査」と同じ質問票を使ってメンタルヘルスの状況を調べると、要受診・要注意とされた人が全国平均の割合の5倍以上だった。ケア・サポートの体制が十分でない状況も浮かび上がった。

空虚な「ダイバーシティ推進」

そもそも、政府が謳(うた)う「ダイバーシティ推進」「多文化共生」には、「中身がない」と下地さんは痛烈に批判する。

「政府は“ハーフ”や“ミックス”の人たちを都合のよい時にだけ利用します。2021年の東京五輪が典型的で、国内外で知名度のある(テニスの)大坂なおみ選手を最終聖火ランナーに、(バスケットボールの)八村塁選手を開会式の旗手の一人に選びました。“ダイバーシティ&インクルージョン”の姿勢を誇示するためです」

「一方で、ミックスルーツの人たちの状況について、何の調査もしなければ、差別に対する問題意識もない。人種差別撤廃条約や人権規約を批准しているにもかかわらず、国内に人権機関を設けないし、包括的差別禁止法を作りません。学校では人権教育もほぼ行われていません。だから、若者が分かりやすい言葉に扇動されて、ポピュリズムに流されてしまう」

「日本人ファースト」を掲げた参政党が躍進した7月の参院選以降、外国にルーツを持つ人たちの生きづらさは、さらに増していると指摘する。

「参政党は“日本ファースト”ではなく“日本人ファースト”。『外国人』に対して、明らかに単一民族としての『日本人』を前提としているので、排外主義かつレイシズムです」

「『日本人ファースト』が、流行語のように日常に浸透しつつあることが怖い。すでに口にする子どもがいると耳にします。今こそ、日本人の多様性を可視化して、その多様性を大事にしようと強くアピールする言葉が必要です」

先住民族としての「ウチナーンチュ」

長らく東京をベースにしていたが、2021年から3年間の米国での在外研究を経て、24年8月から沖縄に居を移した。自分のルーツと向き合うためだ。

最近、「先住民族」としての沖縄人のアイデンティティーについてよく考える。政府は2019年にアイヌを法的に先住民族として認めたが、沖縄人には認めていない。

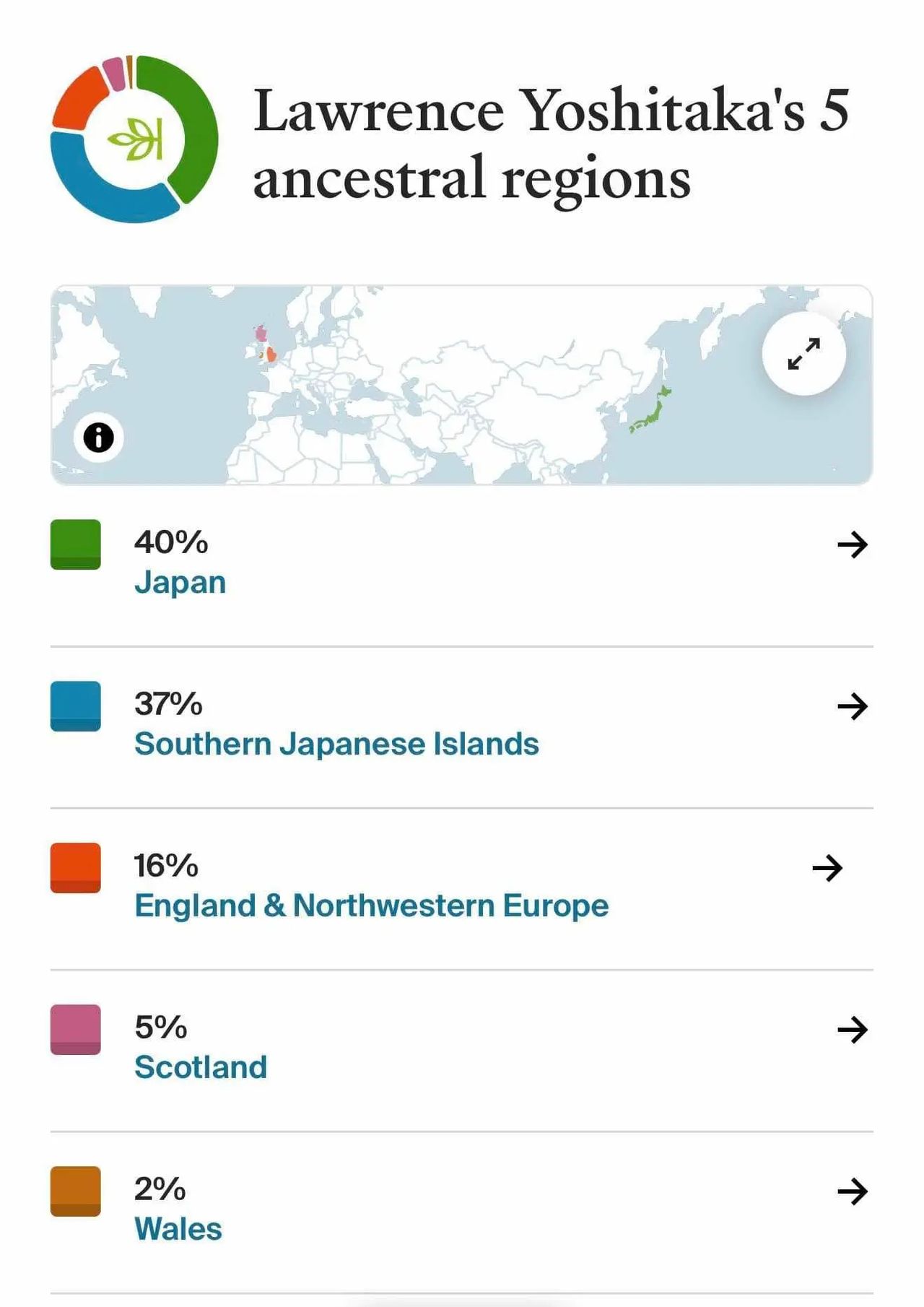

「アイヌをテーマに研究している(北海道大学准教授)石原真衣さんは、ご自身のことをアイヌと和人の“ミックス”と表現しています。僕自身は、4分の1が“白人”の “クォーター”だと思っていました。でも、最近DNA検査をしたら、“白人”部分が約20パーセント、Japan、そしてSouthern Japanese Islands、つまり沖縄諸島がそれぞれ40パーセントでした。今は、自分が先住民のルーツも持つミックスだと認識しています」

遺伝子検査サービスを提供する「アンセストリー・ドットコム」によるDNAテストの結果

一方、沖縄の人たちの間では、「ウチナーンチュ」(沖縄人)の意識は強いが、「先住民族」のアイデンティティーについては十分に議論されていないと下地さんは言う。「政府の沖縄に対するまなざしが、沖縄社会の中でも内面化されていると感じます」

最近、高校野球で優勝した沖縄尚学高校関連のニュースに、心がざわついたそうだ。準決勝の際、伝統芸能「チョンダラー」の衣装で顔ペイントを施して応援していた人たちが、日本高野連から「民族衣装」は控えるようにと注意を受け、決勝では姿を消していたと報じられたのだ。

「例えば、ラグビーのニュージーランド代表は先住民の儀式『ハカ』を試合前に披露します。もしラグビー協会がそれを禁じたら、国際的な大問題になります。でも、沖縄人を先住民と認めていない日本では、高校野球でのこの出来事は、大きな注目を集めませんでした」

「僕自身は、沖縄人の先住民性を極力排除する圧力を改めて感じました。琉球はかつて国家として独立していました。今は米軍基地があり、安全保障上の問題もあるので、独立の動きを警戒しているのでしょう。いまだに植民地の同化政策が続いている印象です」

マイノリティーの若きクリエイターたち

“日本人”らしい外見と名前、“日本人”らしい振る舞い、両親とも“日本人”──そんな狭い意味付けの日本人像を打ち壊したい。下地さんの模索は続くが、今は、マイノリティーの若い「当事者」たちの発信力に、新たな希望を見いだしている。

「90年代、2000年代はスポーツ選手、芸能人やファッションモデルなど、外見や身体的能力によって特別扱いされる“ハーフ”の人たちが多くいました。最近は、もっと幅広いジャンルで、主体的に発信する人たちが増えています」

『ジャクソンひとり』でデビューし、『DTOPIA(デートピア)』で芥川賞を受賞した安堂ホセさん、「ハーフ」と呼ばれる人たちの日常をオムニバスで描いたマンガ「半分姉弟」で注目された藤見よいこさんをはじめ、外国にルーツを持つ若い世代が表現者として頭角を現しているのだ。

(左)2025年1月、芥川賞を受賞した安堂ホセさん=時事(右)藤見よいこ作「半分姉弟」第1巻(© 藤見よいこ/トーチweb)

「さまざまなルーツを持つクリエイターたちが、それぞれのジャンルで自分たちの実体験に即した表現で積極的に発信し、対談やコラボなどを通じて連携も広がれば頼もしい。彼らの活動や作品に興味を持つ人が増えれば、多様性に対する理解も増すのではないかと期待しています」

【参考】

- 「日本において複数の民族・人種にルーツがある人々についてのアンケート調査」

- トーチweb「半分姉弟」

バナー写真:PIXTA