北川フラム:里山が舞台の「大地の芸術祭」、海の復権目指す「瀬戸芸」が世界で注目されるわけ

文化 社会 美術・アート- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

アートディレクターの北川フラム氏は、文字通り日本全国を飛び回っている。自らがまちづくりに関わってきた東京・代官山で代表を務める「アートフロントギャラリー」を拠点とするが、活躍の舞台は地方の里山・里海の自然だ。中でも北川氏が「3年に1度のお祭り」と呼び総合ディレクターを務める「大地の芸術祭 越後妻有(つまり)アートトリエンナーレ」「瀬戸内国際芸術祭」は、回を重ねるごとに国内のみならず海外からも多くの人々が訪れるようになった。

「地方切り捨て」「効率化」の真逆を目指す

2018年、新潟の十日町市、津南(つなん)町を舞台に第7回「大地の芸術祭」(以後、「越後妻有」)が開催されて会期中(7月~9月の51日間)約55万人が訪れた。また19年開催の第4回「瀬戸内国際芸術祭」(以後「瀬戸芸」)には約118万人(4月~11月107日間)が来場。いずれも過去最多を記録した。アートが橋渡しとなって、豪雪地帯にある過疎高齢化の集落や、かつて産業廃棄物の島として知られた豊島(てしま)、国立ハンセン病療養所「青松園」がある大島にさまざまな人たちが足を運び、地元住民と交流している。

今では日本各地にアートを中心に据えたイベントがあるが、その先駆けとなったのが「越後妻有」だ。もともとは1995年に成立した「地方分権推進法」以降、「地方創生」の名の下に国が推し進めた市町村合併政策の一環として生まれたプロジェクトだった。

「新潟県が6市町村―十日町市、川西町、中里村、津南町、松代(まつだい)町、松之山町―の合併を円滑に進めるために打ち出した『里創プラン』という枠組みの中の企画でした。『地域を元気にしてほしい』と、僕が県庁からの依頼を受けて越後妻有を初めて訪れたのは1996年のこと。当初は99年開始予定でしたが、地元民から多くの反対と疑問が投げ掛けられ、なんとか2000年に第1回開催にこぎつけた」と北川氏は振り返る。「合併の目的は行政の合理化。国が唱えていた『地方分権』は、結局地方の切り捨てなんです。だからこそ、当時200ぐらいあった中山間地の集落を大事にしようと、合理化、効率化とは180度違う方針を目指しました」

東京23区とほぼ同じ広さ(760平方キロメートル)の地域に住む8万の人々が「元気になる」きっかけを作るのは並大抵のことではない。美しい棚田の風景の背景に潜む、豪雪や飢饉(ききん)に苦しんできた個々の集落の歴史に思いをはせること。北川氏にとって、それが大地の芸術祭を考える上での原点となった。過疎集落の空き家、廃校、そして棚田や川、河岸段丘、田園などの自然景観を活用して、国内外のアーティストたちが作品作りに取り組んだ。

「その過程で、地域のさまざまな問題や課題が見えてきました。アートの展覧会だけではなく、地域とかかわらなくてはできない」。大きな力となったのは、「こへび隊」と呼ぶ県外からやってくる運営のサポーターたちだった。現在は国内外からさまざまな年齢層の人たちが参加しているが、当初は東京からやってくる学生たちが中心だった。「越後妻有の1回目から意識していたのは、世代と地域の異なる人々の出会いです。田舎では遊んでいる人がいない。腰が曲がっても農業を続けるじいちゃん、ばあちゃんとの出会いは、若者にとって面白いし勉強になる。日常的な活動を通じて地元の人とつながっていく。アーティストと住民、サポーターたちの協働が大きな原動力となりました。長く続けなければ意味がないと思っていたから、2003年に2回目が実施できた時はとにかくうれしかったですよ」

イリヤ&エミリア・カバコフ「棚田」(2000年)。農作業をする人々の姿をかたどった彫刻と伝統的な稲作の情景を詠んだテキストが、展望台から見ると融合して見える(撮影:中村 脩)

磯辺行久「川はどこへいった」。昔の信濃川の川筋を約600本の黄色い旗によって再現。かつて蛇行していた川は、ダム開発やコンクリート護岸によって姿を変えた(撮影:中村 脩)

地域の負の遺産をプラスの資源に

大きな転機となったのは、2004年の中越大震災だった。震源地に近い集落もあり、大地の芸術祭に参加するアーティスト、建築家、サポーターたちが、自然に地震で被害を受けた地区の支援をすることにもなった。その代表例が、地震後に住民が引っ越した後の民家を宿泊が可能で地元の主婦たちが腕をふるうレストランに変えるという試みだ。そのまま残しておけばあばら家になってしまう負の遺産をプラスの資源に変える—このレストラン「うぶすなの家」は06年第3回の芸術祭で1400万円の売り上げを上げ、ひとつのモデルとなった。

「2005年秋になって、そろそろ芸術祭の準備をしなければと地元から声が起きた。省庁の人たちは、地域の人たちの意識の変化に驚いていましたよ。3回目の芸術祭で、大きく雰囲気が変わった。数軒しか残っていない崩壊寸前の集落も含めて、半数以上がやりたいと声を上げてくれた。空き家情報も最初は個人情報だからとなかなか教えてくれなかったが、いまは何とか使ってくれと進んで情報を提供してくれる。最初は反対していた高齢者たちの多くが、いまでは一番の中心になっている。みんなにとっての3年に1回のお祭りに育ってきました」。05年に5市町村が合併して十日町市となった。合併に加わらなかった津南町はその後も芸術祭に参加している。

「アートの面白い作品を見て回りながら山道をたどって未知の集落に足を踏み入れ、忘れられた日本を発見する。それがこの芸術祭の一番大きな魅力です」

「うぶすなの家」(十日町市)。1924年築のかやぶき民家を再生。1階には、日本を代表する陶芸家たちが手掛けたいろり、かまど、洗面台、風呂、そして地元の食材を使った料理を陶芸家の器で提供するレストランがある。2階は茶室と陶芸の展示室(撮影:川瀬一絵 (外観)、柳鮎美(内観))

「産廃の島」「ハンセン病隔離の島」を交流の島に

第3回「越後妻有」の後に「瀬戸芸」の総合ディレクターに就任し、2010年第1回を開催。越後妻有での経験の蓄積を生かしながら、「海の復権」をテーマに、個々の島々の個性を打ち出すことを目指した。

「瀬戸内は広いからいろいろな島を移動するのが面白い。違う島に渡ると景色ががらりと切り替わる。香川県の高松まで東京から飛行機で1時間ですが、そこから島に行くためには、天候や船の運航に左右される。パック旅行とは違う旅ができるからこそ面白い。一方、都市はどこに行っても同じです。例えば六本木ヒルズとミッドタウン周辺の景色は大して変わらない。手間暇がかかる、時間のかかる旅の面白さが、いま再発見されて世の中の大きな底流となっている印象です」

もともと福武財団理事長の福武総一郎氏が、1992以来長年にわたって世界有数のアートサイトに育てあげた直島。その直島を中心に、産業廃棄物の不法投棄で汚染された豊島、100年にわたりハンセン病患者たちが隔離された大島を加えた7つの島と高松港(香川県)を舞台とした(2回目以降は12の島、高松港、宇野港(岡山県)に拡大)。

「越後妻有の経験から地域の人が元気になるのは食だと実感していました。郷土食を客にふるまう場が、地元の人が一番喜んで輝く場所です。ですから豊島では空き家と庭を使ったレストランに地元のお母さんたちが参加し、郷土料理をふるまう『島キッチン』が出発点になりました」

大島では、かつて療養所で使われていた生活用具や、患者の解剖台の紹介からはじまり、やがて作家たちが現地に滞在して作品を作り始めた。

「大島には、いま数十人の高齢の住民しかいない。この人たちは、いま自分たちが頑張って生きてきたことを後世に伝えたいと思っています。自分たちには子孫がいない、だからこそ、将来子どもたちが遊べる島になってほしいと願っている。僕らはこの方向に伴走していけばいいのだと思っています」

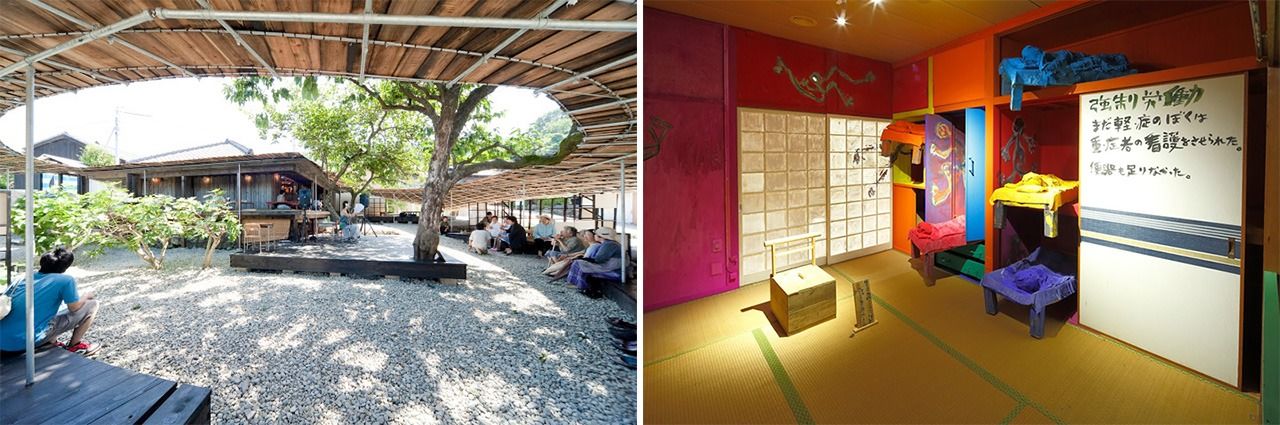

左:空き家を“手作り”でレストランに再生した「島キッチン」(撮影:中村 脩)右:田島征三『「Nさんの人生・大島七十年」-木製便器の部屋』(撮影:木奥惠三)

アジアとつながる

越後妻有のボランティアスタッフ「こへび隊」はいまでは3000人規模で、香港、台湾、中国など海外からの参加も多い。またオーストラリアなど各国の大使館や財団がさまざまな形で協力してくれた。棚田が世界遺産に登録されているフィリピンのイフガオとは、3回目の芸術祭でイフガオの棚田にあった小屋を越後妻有の下条地区に移築するというプロジェクトを実施した。いまでも棚田文化を介して集落同士の交流が続いている。

瀬戸芸も同様に、「こえび隊」をはじめとするサポーターたちが運営の大きな支えとなっている。瀬戸芸のボランティアサポーターはのべ約1万人、そのうち海外からのサポーターが4分の1を占めるという。

「越後妻有でも瀬戸芸でも、自然と適度に折り合いながら生きてきた地元の人たちとのアートを媒介にして出会い交流ができること、郷土食を楽しめることが大きな魅力。来訪者の多くは都市で仕事、育児、介護をこなしてきた30代後半から50代の女性たちですが、彼女たちが口コミでその魅力を広めてくれる。国連も2017年から『持続可能な観光』を打ち出していますが、重要なのは名所旧跡に行くことではなく、知らない場所に足を運んで知らない人たちと出会うこと。都市の効率化された日常にはない出会いが、田舎にはあると思います」

北川氏は、特にアジアとの関わりを重視している。「都市と農村の格差が広がった中国では、地域文化が壊滅的な打撃を受けている。それを何とかしようと、いろいろな地域で、自分たちも大地の芸術祭をしようという動きがある。台湾でもすでに大地の芸術祭にならったアートフェスがたくさんできています。日本のサポーターも海外の、いろいろな地域の自然の中で開催されるお祭りを手伝うといい。人を通して知らない地域とつながる。その蓄積が大きな力になっていくのではないか。いまの世界の閉塞(へいそく)状況の中で、それが僕に見える希望の光です」

「消費されるイベント」にしてはいけない

いま、政府は観光政策を推し進めているが、北川氏はアートが観光の「消費財」になってはいけないと言う。

「資本主義の下で効率第一主義がはびこり、少子高齢化や格差拡大などの先の見えない状況の中で、アーティストたちは自分たちがやっていることを現実の場でどう生かせるか、社会の課題にどう関われるかを必死に自問しています。アート界のスーパースターたちが、田舎のお金にならないアート祭に関わり出している。作品がそこにある限り、売ることはできません。美術が売買不能の不動産になってきていると言えます」。可能な限り、作品の保存にも力を入れている。「越後妻有では毎回150ぐらいの新しい作品が生まれます。豪雪地帯なので作品をなかなか保存できないが、毎回30、40残していき、今は200近い恒久作品があります」

現在、日本全国にアートが中心になった地域起こしが2000超あるといわれているが、長続きせず消えていくプロジェクトも多い。アートを地域が誇りとする資源として育てていくのは容易ではない。その場限りのイベントや外国人観光客誘致の切り札にしてはいけないと北川氏は言う。「アートは赤ちゃんみたいなもの。手間がかかるし、お金もかかる。即、効果が上がるわけでもない。だからこそみんなが手伝えるんです。作品はその成立の過程で、地域の協働の力を呼び起こす。じっくりと地域の人たちに伴走する地域づくりであることが重要なのです」

2021年の「大地の芸術祭」、22年の「瀬戸内国際芸術祭」に向けて、すでに各地域ではさまざまな協働が進んでいる。

2019年「大地の芸術祭」冬プログラムのメインイベント「越後妻有 雪花火」。夜空には花火、雪原には光の花畑が広がった(高橋匡太「Gift for Frozen Village2019/越後妻有 雪花火2019」/撮影:柳鮎美)

バナー写真:東京・代官山の「アートフロントギャラリー」で

バナーおよびインタビュー写真撮影=大久保 惠造