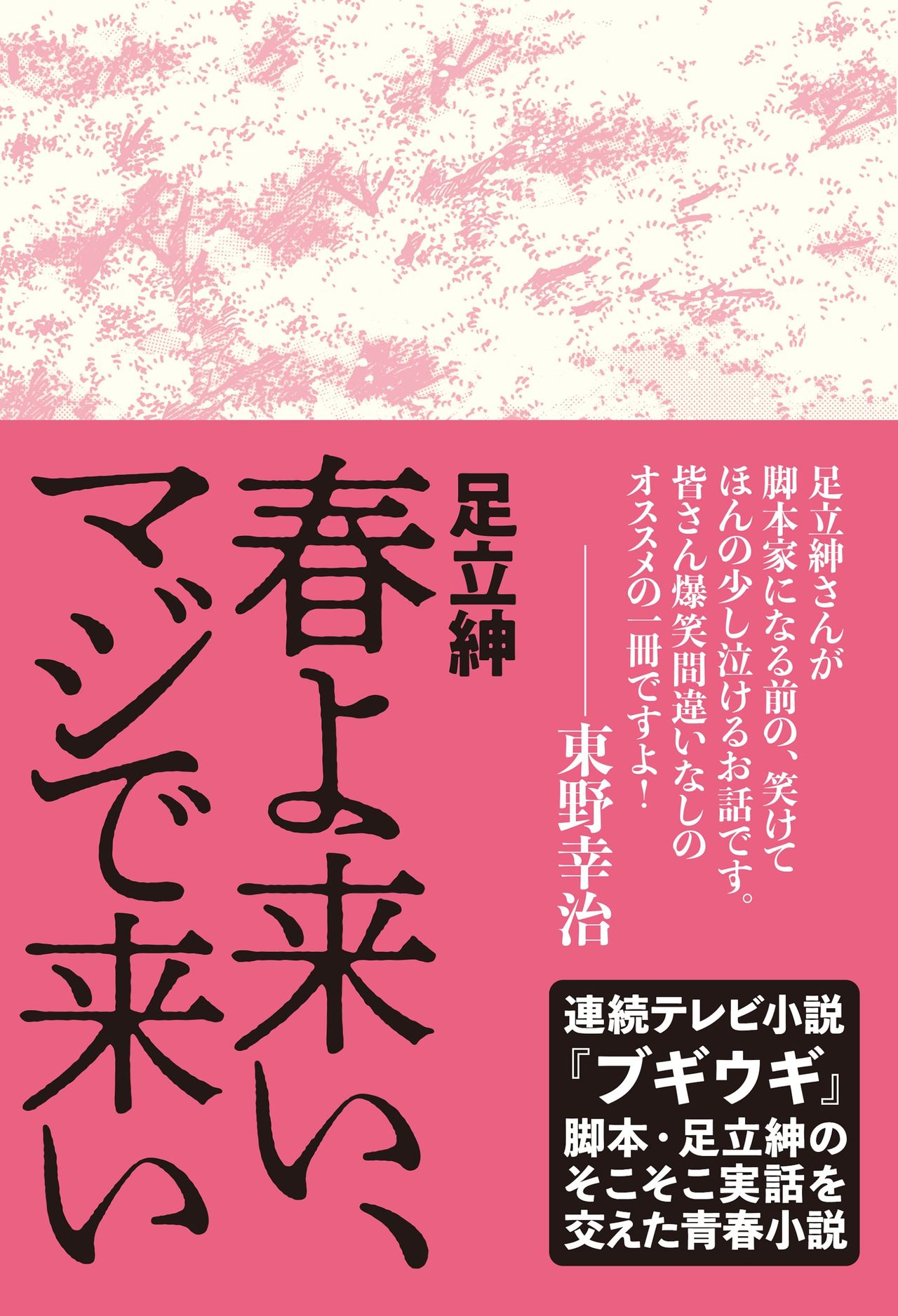

『百円の恋』『ブギウギ』で本格ブレイク、脚本家・映画監督の足立紳に「マジで春は来た」のか?

Cinema- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

ホラー&コント好きの少年

「女性が串刺しになっているポスターのインパクトにやられまして(笑)」

自身の「映画原体験」について話す足立紳。カルト的ホラーとして語り継がれ、昨年、4Kリマスター無修正完全版がリバイバル上映され話題となった『食人族』(1980/日本公開は83)だ。

「頼むから連れてってくれと父親に懇願しました。自発的にどうしても観たいと思った映画は、これが初めてでしたね。おそらく怖いもの見たさだったと思いますが、それ以降、いまだにホラー映画が好きなので、相当影響は受けている気がします」

だが、足立のフィルモグラフィーにホラー作品はない。思い入れが強いからこそ、「自分ではまだ1本も撮ったことがない」のだそうだ。

「いつか撮りたいという思いはありますよ。でも最近は『ミッドサマー』(19/アリ・アスター監督)のようなリテラシー高めのホラーが多いじゃないですか。僕はそういうのは作れないだろうし、好きなのは80年代に流行ったスプラッター映画のようなB級ホラーなので、今の時代には求められていない気がして。でもやるならお金も時間もしっかりかけて、美術や音響にもこだわりたい。いつか“ちゃんとしたB級ホラー”を作りたいんです!」

ホラーに目覚めた頃の足立少年は、YMOのアルバムに収録されたYMOとスーパーエキセントリックシアター(SET)のコントや「スネークマンショー」が好きという“おませな”小学生でもあった。学芸会ではSETとYMOのコントを“丸パクリ”した劇を披露して爆笑を呼び、観客にウケる快感を知ったという。

“脚本デビュー”は高校生。学園祭で3年生が30分程度のオリジナル演劇を上演するのが恒例だった。自ら名乗り出ると、当時好きだった『蒲田行進曲』(82)の舞台を映画製作からボクシングに置き換えて書き上げた。

小説『春よ来い、マジで来い』にも、主人公がシナリオコンクールに応募するために書いた脚本を巡り、「パクリか、それともオマージュか」と、不安に駆られる場面が登場するが、その“才能”の片鱗(りん)は子どもの頃からあったということらしい。

「あの頃は自分が好きな作品をそのままやりたいというか、それしか術(すべ)を知らなかった。でも結果的にはそれがよかったんでしょうね。初めて脚本を書いた高校時代の学園祭の作品がその年の一等賞を取り、後の自信につながりましたから」

映画を撮るなら脚本も

高校卒業後、鳥取から上京して今村昌平監督が設立した日本映画学校(現・日本映画大学)に入学すると、当初から脚本をほめられ、実習では常に監督。「オレには映画監督の才能があるのかもしれないと調子に乗っていました」と振り返る。

「入学直後に、今村昌平さんが審査に加わっている学校内のシナリオコンクールで2位に選ばれた。映画制作実習では、まずはシナリオを書いてそれをプレゼンして、勝ち抜いた人が監督できるんですが、ほとんど毎回監督をやらせてもらえていたし。その頃から、監督するなら脚本も書きたいという思いがありましたね」

卒業後のある日、足立は映画プロデューサーの佐々木史朗氏(日本アート・シアター・ギルド=ATGの2代目社長、のちに日本映画大学理事長)が代表を務めるオフィス・シロウズに「連れて行かれ」、今後どうしたいか聞かれたという。その後しばらくして佐々木氏から紹介されたのが相米慎二監督。

相米に弟子入りした足立は、CM(グリコ「ポッキー」)の撮影現場で中村義洋監督と出会い「今度手伝ってよ」と声をかけられ、助監督を務めることに。その中村組の現場で、手伝いに来ていた女子大生と運命の出会いを果たす。彼女こそ、のちに妻となる晃子だった。

「打ち上げ会場だった飲み屋の階段の上から見下ろすような感じで、晃子さんが僕に『付き合わない?』って告白してきたんです。『なんでこんなに強気なんだろう?』と驚いたのを、いまでもよく覚えています」

その後、映画の助監督や2時間ドラマの現場をいくつか経験したものの、なかなか芽が出ず、相米慎二総監督(監督:村本天志・前田哲・富樫森)『かわいい人』の現場を最後に、足立は映像業界の仕事から足を洗う決意をする。お金のかかる自主映画よりも「演劇の方が手軽にできるのではないか」と考え、劇団を結成した。だがしばらくして、かつての先輩からシナリオを書いてみないかと声が掛かり、再び映画の世界へと舞い戻る。

「ちょうど宮藤官九郎さんが出始めた頃で、『オレも脚本家として売れっ子になれば、監督するチャンスも巡ってくるかもしれない』と思って、そこを狙うことにしたんです」

人気プロデューサーが社長を務める会社に出入りして映画のシナリオを1本書き上げたものの、想定外の悲劇が待ち受ける。

「いい感じのところからデビューできるなと浮かれていたら、イケイケだったはずの会社が破産してしまったんですよ」

脚本家を夢見た時代が小説に

その頃の足立の生活が綴られているのが、半自伝的小説『春よ来い、マジで来い』だ。映画雑誌「キネマ旬報」での連載が一冊にまとめられた。主人公は脚本家志望の29歳、大山孝志。バイトもろくにせず、実家の母からの仕送りで暮らす大山には、過去の足立自身を投影した部分もある。阿佐ヶ谷のアパートで助監督、ピン芸人、小説家志望の男と共同生活しながら脚本家を目指す日々が、下ネタ満載で生き生きと描かれる。師匠・相米慎二を彷彿とさせる人物も登場するなど、ページをめくるたび、どこからどこまでが実話なのか気になって仕方がない。

「事実や実在の人物も多く登場しますが、あくまでフィクションですよ。20代後半から30歳までの気分を書こうと思って。本当は友人と住んでいたのは両国でしたが、新婚生活を送った阿佐ヶ谷に舞台を変えたり、細かい部分をアレンジしたりはしていますが、あとでもめたら嫌だから、モデルとなった友人たちには連載前に許諾を取りました(笑)。『トキワ荘』じゃないですが、『いつか売れたらこの時代の話も何かのネタにできるかも』みたいなことは当時から考えてましたね」

小説には、ダイヤルQ2のツーショットダイヤルで出会った女性との赤裸々なやりとりや、女子大生との恋模様も描かれる。前述した晃子のエピソードとも重なる気がするが、足立いわく「書いたときは意識していなかった」らしい。

「女子大生にモテたというエピソードは多少盛っています。実体験そのままでは面白くならないので、願望も含めて脚色していかないと(笑)」

その塩梅(あんばい)が実に絶妙なのが足立の小説の特徴だ。

「ストーリーは脚色しても、登場人物の心情描写については、できる限り嘘をつかないようにしています。むしろ、みっともなさすぎて人には隠しておきたくなる恥ずかしい気持ちや後ろめたさこそ、正直に書くよう心がけているところはあるかもしれません」

専業主夫から脚本家として売れるまで

本書のあとがきによれば、そこから“人生最大の暗黒期”を経て、さらに紆余(うよ)曲折あり、現在に至る。決して順風満帆に脚本家になれたわけではない。結婚して子どもが生まれてからは、会社に勤める妻に代わり、“スーパー専業主夫”として家事・育児を担いつつ、「脚本は趣味で続けながら、いつか1本ぐらいは世に出したい」という程度のささやかな望みは持ち続けた。

「自分としては主夫生活に満足というか、人生で初めて真剣に生きていると実感していたんですが、ある晩、晃子さんが布団のなかで、恐ろしいセリフを放ったんですよ。『私は主夫と結婚したつもりはない。1年以内に脚本の仕事で結果を出せ』と。どんな傑作が書けても映画化には時間がかかるし、1年以内なんて無理じゃないですか。どういうつもりなんだろうと思いつつ、怖すぎてそれ以上は聞けず、『うん、まあ……』と受け流して。それからしばらくして100円ショップでバイトをするようになり、5年後くらいに『百円の恋』を書いたんです」

「1年以内」ではなかったものの、見事『百円の恋』で日本アカデミー賞最優秀脚本賞を受賞し、2016年にはデビュー小説『乳房に蚊』(のちに『喜劇 愛妻物語』に改題)」を刊行。それを自ら映画化した『喜劇 愛妻物語』が、東京国際映画祭の最優秀脚本賞に輝いた。さらにはNHK連続テレビ小説『ブギウギ』の脚本を依頼されるまでに至る。

実はそれまで朝ドラを「一度も見たことがなかった」という。妻の晃子によると、どんなに“おいしい”話でも、忙しくなりそうと見るや「ビビッて逃げるタイプ」。今回の朝ドラも「やつは絶対に断る」と思った晃子は、「絶対にやれ」と先回りして説得したそうだ。夫の面白さを信じ、叱咤激励し続けた妻の力は大きかった。

取材に同席した晃子夫人と。二人が目下ハマっているのは “元夫婦”の漫才コンビ「ハマこ・てらこ」。演芸熱 (見る方でなくやる方)が高まっているとか!

「昔から晃子さんと映画を作れたら楽しいだろうなと思っていたんです。たとえ映画が無理でも、夫婦漫才をするとか、夫婦でエッセイ漫画を作るとか、何かしら二人で一緒にやれたらいいなって。どちらも実際にやってみたことはあるんです。僕がどれほど突拍子もない提案をしたとしても、真剣に話を聞いた上で『あんたがマジならやってやるよ』というのが彼女のすごいところであり、ヤバイところで。実はいま、僕は晃子さんが代表を務めるプロダクションの平社員なんですよ」

『ブギウギ』の放送が終わって間もなく1カ月。まだ“ロス”を感じている人は、足立紳の『春よ来い、マジで来い』を手に取ってみたらいい。読み進めるうちに、気づけば泣き笑いさせられて、大いに励まされることだろう。朝ドラの準備期間から放送終了まで、およそ2年半にわたる大役を終えた本人は、新たな春の到来をどう感じているのだろうか。

「いまは、達成感よりも解放感の方が大きい気がします。コンスタントに映画を作れてはいないし、いまもすごく苦労しているので、まだ夢の途中ですね。朝ドラの間、インプットができなかったことに対する危機感もすごくあって。また新しいことを考えていかなければいけないなと思っているところです。忙しすぎると僕自身が不機嫌になるし家庭不和になるのもよくわかった(笑)。仕事のお話をすべては受けられませんし、今村昌平監督がおっしゃっていた『仕事は自分で作る』を今こそ実践していければと思っています。そしていいことも悪いこともひっくるめて、ちゃんと生きたいんです」

撮影:花井智子

取材・文:渡邊玲子