關於日本死刑的思考①:不可見的領域

社會- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

「甄別生命優劣」的體系

2016年7月,相模原市一家身障人士的安養院的19名入住者慘遭殺害,這一案件給日本社會帶來了巨大衝擊。經調查發現,加害者在案發前不久寄出的信件中寫道,「為了日本國與世界和平」,「殺死身障者是從最大程度上抑制不幸」。對此,不少人憤怒地表示,「這是優生思想」,「任何生命都有生存的意義」,「生命不可甄別優劣」。

所有生命都是尊貴的,沒有高低貴賤之分,不可能甄別優劣。對此我完全贊同。既然如此,那麼我不得不指出,日本社會就在此時此刻對甄別和處置生命,即某種意義的優生思想體系——死刑制度,依然視而不見。

死刑,是將法院判定不再具有生存意義和價值的生命人為抹殺的制度。日本有八成以上國民支持這一制度。

這裡重要的不是存在有死刑制度,而是很多人在逃避這一事實。當然人們知道死刑制度的存在,但卻不去進一步深入思考。死刑犯是如何被處死的?行刑時他們在想什麼?被處死前他們是如何度過每一天的?死刑的意義究竟何在?日常生活中幾乎沒有人思考此類問題。

被判死刑的奥姆真理教的幹部們

我以前也和普通日本人一樣,對死刑沒有特別的關心。犯殺人等重罪者,自己也殺了人,那麼作為懲罰而被處以死刑,是理所當然的——我的認識水準僅限於這種程度。然而在拍攝有關奧姆真理教的紀錄片的過程中,在看守所與被判死刑的6名信徒頭目面談時,我的頭腦開始混亂起來。因為我意識到,自己正和即將被處死的人在對話。

當然,人終有一死,或死於事故,或死於疾病、衰老。可是,現在隔著透明的有機玻璃板與我談話的人,他們的死因並非事故或疾病。他們將「被殺」死。而且是合法的。

他們對自己犯下的過錯、對自己的宗教狂熱感到悔恨。不止一個人含著眼淚表示,想到遇害者家屬的心情,自己被處死是理所當然的。我與他們多次見面,並有書信往來。他們不僅是後悔,對我開的玩笑也會一瞬間報以微笑。涉及整個事件細節的解釋,他們有時也會面帶慍色:「森先生,不是那樣的。」在我面前的都是些普普通通的男子。或許換個角度來看,他們比一般人更溫和、純真、善良。我就是因此而陷入了混亂。人不可殺人,他們觸犯了法律,所以將依法處他們以死刑。我開始對這其中的邏輯感到費解,為什麼他們要被處死?為什麼這個社會將其視為理所當然呢?

此後,我開始圍繞死刑問題展開採訪,見了很多人,思考了各種問題。我苦苦思索,尋求答案。我將長達兩年之久的這種體驗和探索記錄成冊,出版了《死刑》(角川文庫)一書。

從結論來講,保留死刑制度在邏輯上是很難說的通的。很多日本人支持死刑是認為它可以抑制犯罪。假如死刑制度具有這種抑制犯罪的效果,那麼世界上3分之2已廢除死刑的國家,其社會治安該是在逐步惡化了。然而,幾乎沒有這方面的統計數字。社會學研究業已顯示,「死刑制度在抑制犯罪方面不具明顯的效力」。

很多主張廢除死刑的人認為,死刑有導致冤案的風險。對此,死刑支持者反駁說,冤案風險不是死刑所獨有的。這種邏輯認為,所有刑罰都有冤案的風險,所以如果以冤案為由廢除死刑,那就意味著對刑罰本身的否定。

然而,這樣的反駁是站不住腳的。除死刑外的所有刑罰都是「自由刑」。也就是以剝奪人身自由來實施懲罰,以期改過自新。而死刑則是「生命刑」,它是剝奪人的生命。因為打斷了別人的胳膊,作為懲罰就要用打斷自己的胳膊來贖罪,這種刑罰(即同態復仇原則)是有違現代法律之精神的。而只有死刑制度,對「同態復仇」持肯定態度,這樣,它導致的冤案與其他刑罰就截然不同,一句話,其結果是不可挽回的。

以為是理解受害者家屬的心情

不少支援死刑者列舉的理由,歸根結底是非邏輯的,他們只是以受害者家屬的心情為依據。實際上每當發生重大案件時,媒體都大肆報導受害者家屬的怨恨和憎惡之情。在此類報導的耳濡目染下,不少人認為如果自己的家人被害,也會是同樣的心情,所以為了受害者家屬,死刑制度是必不可少的。這裡存在著的不合理的邏輯,是他們在為受害者家屬的復仇情緒代言。當然,我們對受害者家屬應盡力予以救助,現在在社會保障和關懷方面尚有很多問題亟待解決。然而,救助受害者不等同於報復加害者。如果把注重冷靜的邏輯思維作為社會成熟的標誌,那麼可以認為,日本尚未發展到這一階段。

我的上述觀點屢屢遭到反駁,比如「你的孩子被殺,你還會說這種話嗎?」每當此時,我都會首先表示:「我很難確切地想像出那種情況」,然後回答:「豈止是希望判處死刑,說不定我還想親手殺了犯人呢。」很多人對我的回答感到困惑,也有人氣憤地表示,這是雙重標準。於是我反駁他們說:「當然是雙重標準了。因為在自己的孩子遇害的那一瞬間,我就成為當事者了。」

設身處地理解受害者及其家屬的心情非常重要。不過,只要你不是當事人,就絕對無法對當事人的心情感同身受,意識到這兩者之間的界限也很重要。我見到的很多受害者家屬,他們對加害者懷有強烈的報仇情緒,同時也在不斷自責:「為什麼當時我沒有阻止他(她)外出呢?」「為什麼我疏忽了呢?」他們在佛龕前不停地向受害者道歉,承受著地獄般的痛苦。然而,很多支持死刑的人並沒有切身體會到這種心情。他們不過是表面上與受害者家屬在因果報應上產生共鳴,呐喊著要理解受害者家屬的心情。

實際上,日本半數以上的殺人案件都是在親屬家人間發生的。不少受害者家屬常常也是加害者家屬。這些家屬難以大聲疾呼,因此媒體也不會大加宣傳。這樣一來,半數以上案件讓人不得而知,這類家屬的存在就沒有人會去想像了。

如果將保留死刑制度的重要原因歸結為受害者家屬的心情,那麼被殺害者若是矜寡孤獨的話,犯人就變得可以從輕判決了。這絕不是在強詞奪理。現實生活中確有這種犯罪情況發生。這樣的話,現代司法中最重要的原則——罪刑法定原則將土崩瓦解,邏輯讓位於情緒,結果會導致諸多矛盾的產生。可是,這個國家八成以上的國民都沒有意識到這種矛盾。他們對此視而不見。這就是日本在涉及死刑制度問題上的現狀。

法國,通過政治舉措廢除死刑

有觀點認為,日本是世界上最容易出現暢銷書或某種潮流的國家。換句話說,就是日本人容易隨波逐流,眾人一窩蜂般盲目順從,人云亦云,具有服從政治權利決策的強烈傾向。這種國民特性與至今不肯放棄死刑制度之間絕不是毫無關係的。

歐洲最晚廢除死刑制度的法國堪稱典範,從廢除前的民意來看,反倒是支持死刑制度的人居多。但政府不顧來自民意的阻力,主導廢除了死刑制度。之後國民意識發生改變。因為他們發現廢除死刑對社會治安沒有不利影響。很多國家都是這樣廢除死刑的,即邏輯優先於感情。可是日本卻很難做到這一點。因為不少議員擔心自己如果呼籲廢除死刑制度,就可能會在下屆選舉中落選。

市場原則(民粹主義)在日本這個國家的作用非常強大。這也體現在媒體報導方面。為了取悅於民眾,媒體對資訊做出取捨、選擇或加工。當犯罪發生時,媒體會著重於報導受害者家屬的憤怒和悲傷,因為這樣可以提高收視率或發行量。他們優先考慮的是整個事情的通俗易懂性。基於邏輯的論據猶如無足輕重的零頭被捨去,在感情這個媒介的作用下,支援死刑的多數派不斷增加。死刑就這樣成為正義公正的懲罰。

置之不顧,任其發展嗎?

實際上在日本,大眾幾乎得不到關於死刑的資訊。已開發國家只有日本和美國保留了死刑,而日本的情況與美國又大相徑庭。美國的資訊是公開的。很多州在執行死刑時,不僅受害者和加害者家屬,媒體人也允許列席參加。人們由此而苦惱,繼而引發思考,越來越多的州下決心廢除或暫停死刑。而在日本,允許媒體或家屬來死刑現場是不可想像的,其結果就是人們無從苦惱,也不會引發思考。

正因為如此,日本的行刑方式自1873年規定為絞刑後,延續至今未變。實施絞刑時,多數情況下死刑犯不是立即死亡的,他們通常要經過幾分鐘的痛苦掙扎後才氣絕身亡,對此沒有人去關心。而在美國,執行死刑的方式從絞刑、電椅到藥物注射,經歷了數次改變,這是因為美國這方面的資訊是公開的。正因為死刑問題在公眾間展開了公開討論,美國至今仍在存廢之間搖擺不定。

日本媒體本應敦促法務省公開資訊,但國民沒有這方面的要求,因此媒體也未發揮作用。這種狀態一直在持續。

首先應該共用有關死刑的資訊,這是前提,在此基礎上再展開討論——體制方面是否存在弊端?存在何種程度的風險?死刑犯在想什麼?死刑制度有著怎樣的副作用?

如果日本是在這種討論的基礎上決定保留死刑制度,那麼我無話可說。但是現在我還是要繼續指出,日本的死刑制度過於畸形,籠罩在一層不可見的面紗之中。

(寫於2016年12月19日)

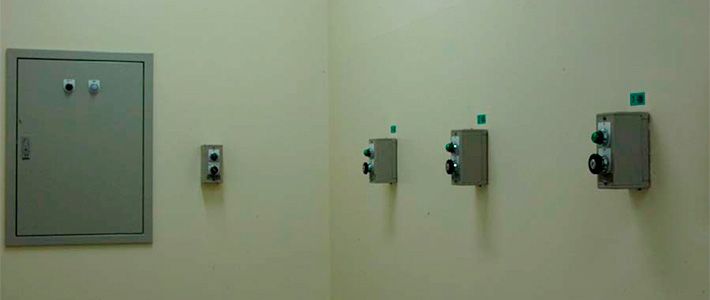

標題圖片:東京看守所內用於行刑的按鈕室。按下按鈕後,踏板自動打開,對死刑犯執行絞刑。經過特殊考慮,共設有3個按鈕,無法確定是哪位獄警按下的按鈕打開了自動踏板,以此減輕執行刑罰人員的精神負擔(圖片提供:法務省/路透社/Aflo)