La culture pop nippone se mondialise

Osaka, la source méconnue du manga japonais

Culture Manga/BD- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

Le quartier de Matsuya-machi, creuset ignoré des maîtres du manga

L’histoire du manga moderne commence à Matsuya-machi, dans la ville d’Osaka. Ce quartier, connu pour ses grossistes de jouets, ses friandises, ses poupées et ses articles en papier, a également été le théâtre discret d’une effervescence éditoriale qui s’est révélée décisive pour l’avenir du manga (bien que cet aspect reste encore largement méconnu).

Une galerie commerçante du quartier Matsuya-machi — prononcé Matcha-machi et surnommé aujourd’hui « Gocchamachi » (le quartier pêle-mêle) — reste dominée par les magasins de gros. (Pixta)

Scène de rue dans le Matsuya-machi des années 1960 (Kyôdô)

Si Tokyo s’impose aujourd’hui comme le centre de l’édition japonaise, à l’époque d’Edo (1603–1867), le paysage était bien différent. Trois grandes places éditoriales dominaient en effet le pays : Ôzaka (l’ancien nom d’Osaka), Kyoto et Edo (l’actuelle Tokyo). Durant l’ère Meiji (1868–1912), Osaka continuait de rayonner grâce à des éditeurs influents tel que Tatsukawa Bunmeidô, dont l’enseigne Tatsukawa Bunko publia la célèbre série de récits ninja Sarutobi Sasuke. Ces maisons étaient regroupées entre les quartiers de Shinsaibashi (Minamisenba) et Matsuya-machi.

C’est en janvier 1947, dans le quartier voisin de Jûnikenchô, qu’un éditeur du nom d’Ikuei Shuppansha sortit un manga intitulé Shin Takarajima (« La Nouvelle Île au trésor »), fruit de la collaboration entre le scénariste Sakai Shichima, vétéran de l’animation et du manga d’avant-guerre, et un jeune étudiant en médecine à l’université d’Osaka : Tezuka Osamu, l’auteur d’Astro Boy et Black Jack, qui sera plus tard surnommé « le père du manga ».

Shin Takarajima de Tezuka Osamu. (Photo avec l’aimable autorisation de Nakano Haruyuki)

En juillet 1946, Tezuka, accompagné du dessinateur Ôsaka Tokio, rend visite à Sakai chez lui. Une entente naturelle naît entre les deux hommes, et Sakai lui propose une collaboration. Tezuka accepte aussitôt : depuis ses années au collège Kitano (actuel lycée Kitano), il rêve d’un style nouveau, à mi-chemin entre bande dessinée et roman. Il donne donc forme, à partir des storyboards de Sakai, à un récit d’aventure librement inspiré de L’Île au trésor de Stevenson.

Le héros, un jeune garçon, part à la recherche d’un trésor caché sur une île inconnue. Il affronte pirates, tempêtes, naufrages... pour finalement échouer sur l’île indiquée par sa carte. Alors qu’il s’apprête à l’explorer, les pirates attaquent à nouveau. L’histoire déchaîne l’imaginaire des enfants japonais de l’après-guerre.

Tezuka évoquera souvent des ventes dépassant les 400 000 exemplaires, mais compte tenu des pénuries de papier et des limites technologiques de l’époque, le chiffre réel tourne plutôt autour de quelques dizaines de milliers (ce qui représente alors un succès exceptionnel pour un manga destiné aux enfants).

L’explosion du manga « narratif »

Le duo Sakai-Tezuka provoque une onde de choc à Osaka. Non seulement les éditeurs traditionnels s’emparent du phénomène, mais même de modestes fabricants de jouets se lancent dans le manga. La relève est jeune, parfois à peine majeure. Parmi eux : Komatsu Sakyô, alors étudiant à l’Université de Kyoto, qui deviendra plus tard une figure phare de la science-fiction japonaise avec son best-seller La Submersion du Japon.

Ces jeunes auteurs injectent à leurs récits une complexité inédite, usant d’effets narratifs dignes du cinéma : suspense, rebondissements, morts inattendues de personnages principaux… Tezuka baptise ce style novateur « manga de récit » (story manga).

Ce foisonnement créatif est permis grâce au format tankôbon (petits livres bon marché regroupant des œuvres initialement publiées ailleurs) qui permet aux éditeurs d’Osaka d’ « oser », contrairement à Tokyo où les revues enfantines préfèrent les histoires brèves et moralisantes, écrites par des vétérans. Le style Tezuka fait figure d’exception.

À Tokyo, la critique se moque de ces ouvrages imprimés sur papier rouge bon marché, alors péjorativement appelés akahon (« livre rouge »), et jugés vulgaires. Mais Tezuka, bientôt indépendant, continue d’innover et impose sa vision.

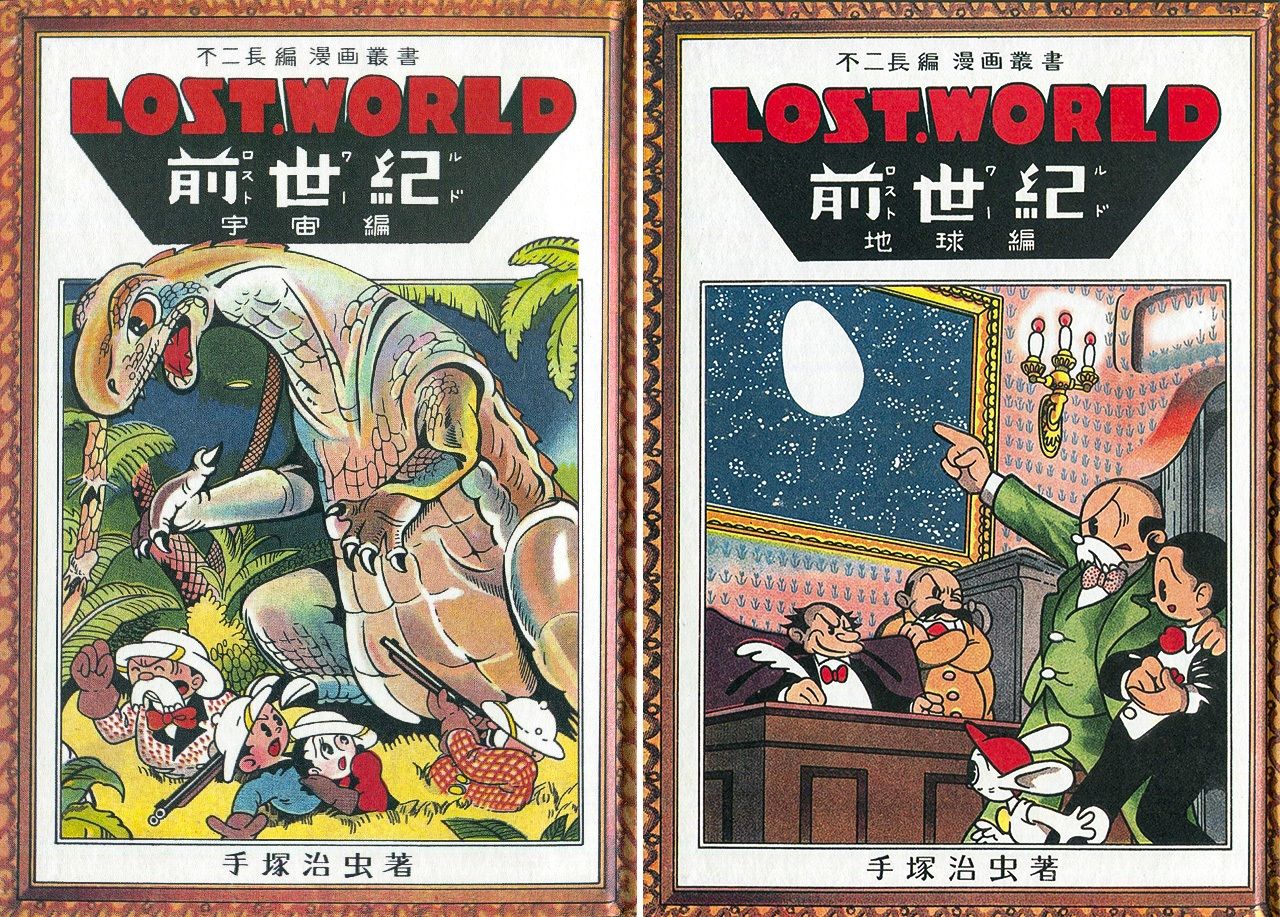

Parmi ses premières œuvres marquantes : Lost World, publiée en deux volumes en 1948 par Fuji Shobô. Tezuka y raconte l’arrivée d’une planète errante, Mamango, contenant des « pierres d’énergie » mystérieuses. Un jeune scientifique, un détective, une bande de voleurs et une fillette mi-humaine mi-végétale composent le casting. Le lapin géant et intelligent Mii-chan, qui aide les héros à retourner sur Terre, meurt dans un final qui bouleverse les lecteurs…

Lost World de Tezuka Osamu (Photo avec l’aimable autorisation de Nakano Haruyuki)

De Fujiko Fujio à Ishinomori : l’influence d’Osaka se propage

Le style de Tezuka fait des émules dans tout le Japon. À Toyama, il marque les futurs Fujiko Fujio F. et Fujiko Fujio A. (Doraemon), à Miyagi, Ishinomori Shôtarô (Kamen Rider), à Nara, Umezu Kazuo (L’École emportée), et à Fukuoka, Matsumoto Leiji (Albator). Cette première rencontre avec le manga d’Osaka influence à jamais leur art.

En 1950, Tezuka commence à publier Jungle Taitei (« Kimba, le lion blanc ») dans la revue Manga Shônen. Trois générations de lions s’y succèdent dans une Afrique stylisée, jusqu’au sacrifice final du héros Leo.

En 1952, diplômé de médecine, Tezuka s’installe à Tokyo. La génération qui a grandi avec ses œuvres le suit et commence à publier à son tour. Ainsi, le story manga se diffuse de l’ouest à tout l’archipel nippon.

La scène des livres à louer, terreau du gekiga

En 1956, le manga connaît une nouvelle mue, à Osaka encore. Dans le quartier d’Andôjimachi, l’éditeur Hakkô (spécialisé dans les kashihon, livres à louer) publie Kage, une anthologie qui marque la naissance du gekiga, un genre radicalement nouveau, fait de récits sombres et dramatiques, destiné à un lectorat plus adulte.

À l’époque, plus de 30 000 librairies de location (kashihon-ya) parsèment le pays. Ces établissements modestes, parfois au sol en terre battue, louent livres et magazines pour 10 à 20 yens par jour. La demande est telle que certains éditeurs publient exclusivement pour eux. Le manga, très demandé, fait d’Osaka un pôle majeur. Des éditeurs autres que Hakkô, comme Tôkôdô, Bun’yôsha, Mishima Shobô, Wakaba Shobô, et Kinryû Shuppansha étaient en concurrence pour les parts de marché, passant devant leurs rivaux de Tokyo et Nagoya.

Face aux géants tokyoïtes comme Shôgakukan, Kôdansha ou Shûeisha, les petits éditeurs d’Osaka misent sur la liberté artistique. Hakkô accueille de jeunes talents : Tatsumi Yoshihiro, Matsumoto Masahiko, Satô Masaaki, Saitô Takao… qui rêvent tous d’un manga plus adulte. Saitô créera Golgo 13, une série d’espionnage culte, tandis que les œuvres engagées de Tatsumi conquerront plus tard l’Occident.

Saitô Takao est décédé en septembre 2021. Cette photo a été prise lors d’une exposition organisée en novembre de la même année à Sakai, sa ville natale. (Jiji)

Ces créateurs, à la fois fougueux et ambitieux, avaient grandi avec les mangas narratifs de Tezuka, destinés aux jeunes filles et garçons, et dont les récits classiques mettaient en scène des héros de leur âge. C’est la raison pour laquelle tous ces mondes semblaient étrangement décalés : des gamins conduisant des voitures, dégainant des armes à feu ou des sabres, et combattant aux côtés de personnages adultes. Ils aspiraient désormais à créer quelque chose d’autre.

« Du cinéma avec un papier et un crayon »

Nourris aux story manga, ces artistes veulent aller plus loin. Les histoires enfantines où de jeunes enfants portent des costumes de super-héros leur semblent déconnectées du réel. Leur ambition : parler aux jeunes ouvriers, aux adultes, aux lecteurs en quête d’authenticité. Comme le dira Saitô avant sa mort : « Nous voulions faire du cinéma avec du papier et un crayon ».

En 1956, Hakkô lança une ambitieuse anthologie de courts récits signés par de jeunes artistes, réunis sous le nom de Kage, destinés au marché du livre à louer. Peu à peu, ces créateurs prirent conscience que le terme manga ne reflétait ni l’intention ni l’atmosphère de leurs œuvres. Écrit avec les caractères signifiant « images amusantes », le terme manga semblait trop léger. C’est l’artiste Tatsumi Yoshihiro qui forgea alors un nouveau mot pour définir ce genre émergent : gekiga, composé des caractères pour « images dramatiques ».

Un numéro de Kage, revue emblématique du mouvement gekiga. (Photo avec l’aimable autorisation de Nakano Haruyuki.)

En 1959, Tatsumi fonde à Osaka le Gekiga Kôbô, ou « atelier du gekiga ». En 1960, ses membres s’installent à Tokyo, dans un immeuble du quartier de Kokubunji. Leur style inspire les éditeurs de la capitale, qui lancent leurs propres anthologies de livres à louer.

Longtemps décrié comme « violent » ou « grossier », le gekiga finit par s’imposer. Dès 1967, même les magazines jeunesse s’y intéressent : Shônen publie The Shadowman, série d’espionnage de Saitô Takao, tandis que Shônen Magazine propose son drame de sabre Muyônosuke.

Une audience élargie, des thèmes adultes

Chiba Tetsuya, auteur d’Ashita no Joe, confiait dans un documentaire en 2011 : « Le gekiga a déferlé depuis Osaka comme une vague noire. Grâce à lui, on a pu enfin explorer les parts d’ombre de l’âme humaine. »

Mais Osaka, peu à peu vidée de ses talents attirés par Tokyo, voit son industrie éditoriale décliner dès le milieu des années 1960. À l’inverse, le gekiga explose dans la capitale : Weekly Manga Action en 1967, Big Comic en 1968... Le genre s’adresse désormais à un public adulte. Même Tezuka adopte ce style plus mûr.

Une librairie du quartier de Kanda, à Tokyo, en octobre 1973, en pleine explosion du gekiga. Le manga quitte le monde de l’enfance pour devenir un médium à part entière. (Kyôdô)

Ce qui n’était au départ qu’un loisir pour enfants devient un mode d’expression pour tous les âges. Le gekiga ouvre la voie à des thèmes nouveaux : politique, société, cuisine, médecine, jeux d’argent… Une richesse et une diversité qui définissent encore le manga contemporain.

Aujourd’hui, les termes story manga et gekiga ont disparu du langage courant. Mais les voies qu’ils ont ouvertes n’ont cessé de se ramifier depuis les années 1970, façonnant le paysage foisonnant du manga japonais.

On peut toujours spéculer, mais sans les révolutions venues d’Osaka, peut-être que le manga (et même l’animation japonaise) ne jouiraient pas aujourd’hui d’une telle reconnaissance à l’échelle mondiale.

(Photo de titre : les œuvres exposées lors de l’exposition « Art of Manga », consacrée à Tezuka Osamu, à Madrid, en avril 2024. © Oscar Gonzalez/Sipa USA/Reuters)