L’âge du boogie-woogie au Japon : comment la reine Kasagi Shizuko a transformé le monde du spectacle

Culture Musique- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

Dans une inoubliable scène de bar figurant à peu près au milieu de L’Ange ivre, produit par Kurosawa Akira en 1948, une femme portant des vêtements exotiques occupe la scène en chantant et en dansant avec un abandon sans restreinte et hurle « U-wa-o, wa-o, wa-o, je suis une panthère ! » Kasagi, avec sa coiffure en plumes qui se balance au-dessus de sa frêle silhouette, irradie un genre d’énergie primale tandis qu’elle chante « Jungle Boogie » (Dont Kurosawa lui-même a écrit les paroles), pendant que le yakuza sur la mauvaise pente joué par le jeune Mifune Toshirô danse un jitterbug endiablé. Outre qu’il a lancé Mifune — doté d’un magnétisme animal unique en son genre — sur le chemin de la célébrité, le film a capturé et préservé la présence en scène électrifiante de Kasagi Shizuko à l’apogée de sa gloire en tant que « Reine du boogie-woogie » au Japon, dansant sur la musique de Hattori Ryôichi.

Kasagi Shizuko chante « Jungle Boogie » dans L’Ange ivre, le film tourné par Kurosawa Akira en 1948. (Avec l’aimable autorisation des Archives photos de Kasagi Shizuko)

« Cette œuvre de Kurosawa nous permet aujourd’hui, des décennies plus tard, d’appréhender pleinement l’impact immédiat de « Jungle Boogie », dit le musicologue Wajima Yûsuke. « C’est un film important du point de vue de l’histoire de la culture, notamment parce qu’il nous offre une rare opportunité de vraiment voir Kasagi chanter et danser. »

Une remise en cause de la version courante de l’Histoire

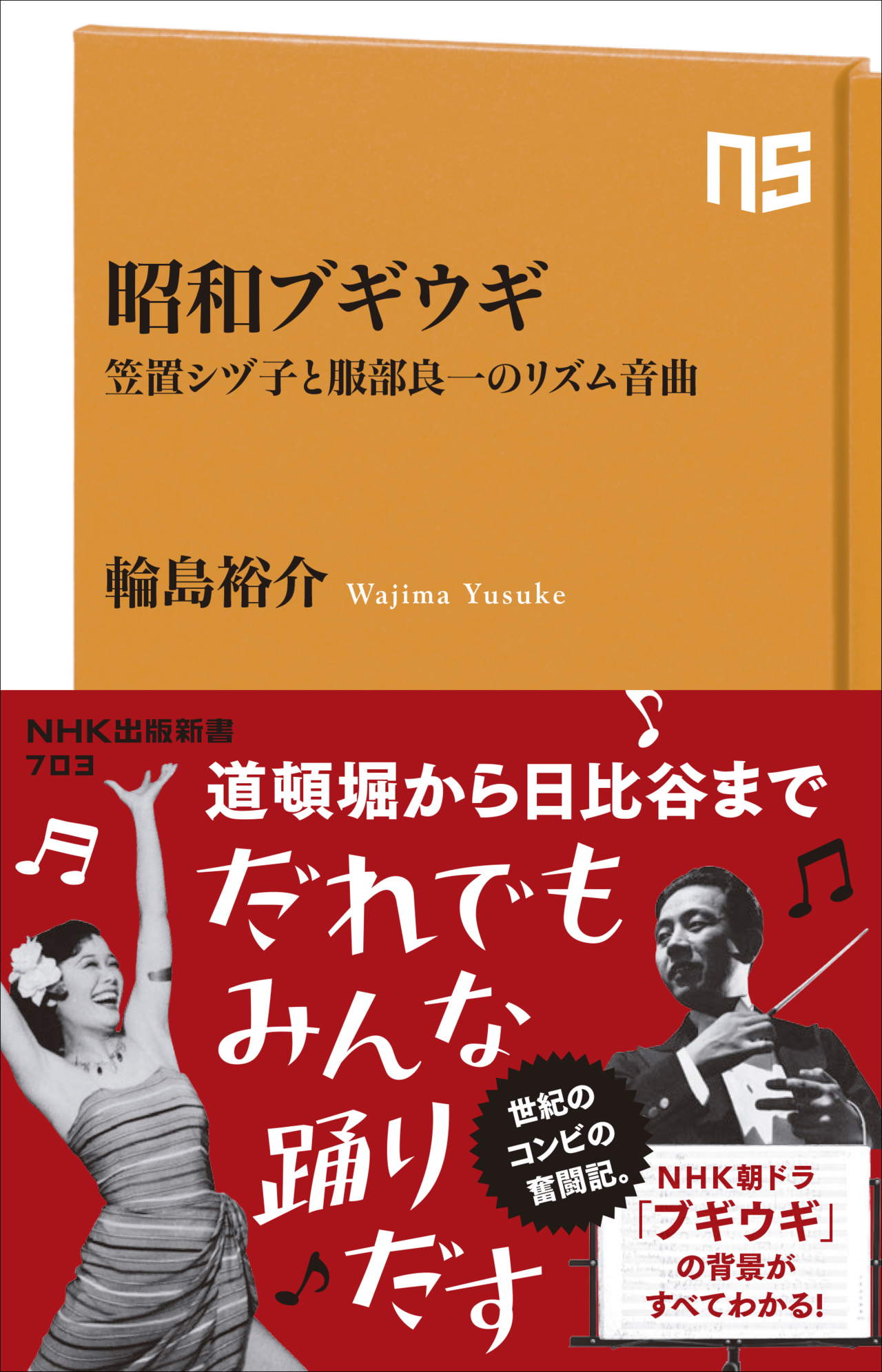

Wajima Yūsuke’s Shōwa bugi ugi (Shōwa Boogie Woogie.)

Dans son livre récent « Le Boogie Woogie de Shôwa » (Shôwa bugi ugi), Wajima met en lumière l’équipe formée par la chanteuse Kasagi Shizuko et le compositeur Hattori Ryôichi en tant qu’incarnation de ce qu’il appelle le « rythme ongyoku », un art populaire qui associe nouveauté importée et sensibilité indigène, et intègre la chanson, la danse, la musique et le rire. L’origine de cette forme d’expression remontait aux années d’avant-guerre, et non pas, comme on le pensait en général, à l’Occupation. Le récit de Wajima remet en question la sagesse conventionnelle en ce qui concerne l’évolution de la musique populaire dans le Japon du XXe siècle, en soulignant la continuité entre les courants d’avant et d’après le conflit ainsi que l’influence de la culture d’Osaka.

« Si l’on se fie à la version courante de l’histoire, dit-il, la musique populaire japonaise a été profondément transformée après la défaite subie par le Japon en 1945, sous l’occupation américaine. Je conteste cette façon de voir, qui, à mon avis, surévalue le caractère central de la musique occidentale et néglige le rôle des prestations en direct. Mon approche remet également en question celle, centrée sur Tokyo, qui exerce son emprise sur les histoires de la culture japonaise moderne. »

Des racines dans la culture d’Osaka

C’est certes à Tokyo que Hattori et Kasagi ont fait équipe et atteint l’apogée de leur réussite, mais c’est à Osaka qu’ils se sont formés en tant qu’artistes. Selon Wajima, chacun des centres urbains du Japon a développé sa propre culture populaire, et Osaka disposait de traditions anciennes qui faisaient sa fierté. Cette ville, qui est l’une des deux plus grandes concentrations urbaines du pays et le foyer industriel et commercial de la nation, a élaboré dans le premier quart du XXe siècle de nouveaux genres et styles de spectacles populaires, au nombre desquels figurait notamment la « revue », une somptueuse prestation en scène centrée sur le chant et la danse.

L’engouement pour la revue avait pour fer de lance la compagnie Takarazuka, fondée en 1914 et exclusivement composée de femmes. Basée dans la préfecture voisine de Hyôgo, Takarazuka enchantait son public avec de somptueuses productions musico-théâtrales d’inspiration européenne.

« C’est la Takarazuka qui a lancé la revue sur le chemin de la popularité, mais le genre s’est par la suite transformé en une nouvelle forme d’art du spectacle qui associait des styles japonais et occidentaux, et incorporait en toute liberté des éléments provenant de traditions originaires d’Osaka telles que le kabuki, les spectacles de geishas et les vaudevilles yose joués dans les théâtres du quartier de plaisirs de Dôtonbori, débordant de vie », explique Wajima.

À Osaka, où les riches marchands détenaient davantage de pouvoir dans le domaine culturel que les intellectuels et les fonctionnaires, la drôlerie et la nouveauté étaient des facteurs plus déterminants que la pureté et la conformité à un modèle spécifique. Wajima souligne que la scène musicale tokyoïte était sous l’influence de l’intelligentsia de la capitale, qui considérait que la seule tradition légitime était celle de l’Europe et « avait tendance à juger la musique à l’aune de sa conformité aux normes occidentales. La scène musicale d’Osaka, qui se préoccupait moins d'“orthodoxie”, était plus ouverte à l’incorporation d’éléments novateurs ou exotiques et à l’idée de les intégrer dans la culture intellectuelle et les traditions locales, le tout à seule fin de mieux satisfaire le public ».

Telle était l’ambiance culturelle au sein de laquelle Kasagi et Hattori ont grandi et sont devenus des artistes. Tous deux étaient issus de modestes foyers de la classe moyenne d’Osaka, et ils ont développé leurs talents artistiques via leurs propres efforts et leur expérience du jeu plutôt que par le biais d’une formation poussée et systématique à la musique occidentale. N’étant pas entravés par les normes artistiques de telle ou telle tradition, ils ont placé tout en haut de la liste de leurs priorités le plaisir que procurait la musique qu’ils jouaient en direct. C’est là qu’il faut chercher la clef de leur succès.

Les débuts de Kasagi Shizuko dans la chanson

Kasagi, dont le nom de naissance était Kamei Shizuko, est née en 1914 dans la préfecture de Kagawa. Elle a été adoptée et élevée par un couple qui dirigeait un bain public dans le quartier shitamachi d’Osaka, le « downtown » plébéien de la ville. Enfant, elle a étudié la danse traditionnelle buyô et, dit-on, a chanté et dansé pour les clients dans le vestiaire du bain public de ses parents, sous les acclamations du voisinage.

En 1927, Shizuko, diplômée de l’école primaire, s’est portée candidate à l’entrée à l’École de musique Takarazuka, où des « jeunes filles de bonne famille » étaient éduquées et formées pour devenir comédiennes dans la troupe. Selon ses propres dires, Kasagi a été admise à l’audition mais a échoué à l’examen physique en raison de sa petite taille et de son allure fragile. En guise de second choix, elle a rejoint la troupe de danse Shôchiku d’Osaka, fondée en 1922 et exclusivement composée de femmes, qui, dans les années 1930, a commencé à mettre en scène des comédies musicales élaborées. Bien que conçue sur le modèle de la compagnie Takarazuka, dont les débuts remontaient à 1914, elle avait des prétentions sociales et culturelles plus modestes. Ses apprenties et ses actrices avaient tendance à provenir d’une couche socio-économique inférieure, et, animée par le seul plaisir de jouer, elle offrait sans complexes au public ses spectacles flamboyants.

Pratiquement démunie de formation, si ce n’est à la danse japonaise, Kasagi a dû se frayer un chemin pour gravir les échelons, d’autant qu’elle était « pratiquement autodidacte » dans le domaine de la chanson, mais elle a fini par s’imposer en tant que vedette de la revue, spécialisée das les rôles de femmes au cœur léger qui mettaient en valeur sa voix de chanteuse.

Le génie aux multiples aspects de Hattori Ryôichi

Né en 1907 dans la ville basse d’Osaka, Hattori Ryôichi a grandi au sein d’un environnement musical. Son père était un fan du naniwa-bushi, un mode particulier de récit musical, et sa mère excellait au kawachi ondo, un genre de chanson folklorique qui accompagne traditionnellement des danses bon-odori. Sa famille, bien qu’elle fût loin d’être riche, s’intéressait suffisamment à la musique pour posséder son propre phonographe.

Ryôichi a grandi en imitant le chant traditionnel japonais au sein de son entourage. Bien qu’il ait fait montre très tôt d’un talent musical exceptionnel, il a eu à cette époque très peu d’opportunités d’apprentissage formel.

À l’âge de 15 ans, Hattori a rejoint un orchestre de jeunes formé par le propriétaire d’un restaurant d’anguilles de Dôtonbori. Il a fait ses débuts comme saxophoniste le 1er septembre 1923, le jour où le Grand tremblement de terre du Kantô a ravagé Tokyo. Les progrès de Hattori en tant que musicien ont été rapides et, en 1926 — peu après le début de la radiodiffusion au Japon —, Il a obtenu un emploi dans l’Orchestre de la station de radiodiffusion d’Osaka (le prédécesseur de l’Orchestre philharmonique d’Osaka), qui venait d’être formé. Emmanuel Metter, le chef d’orchestre d’origine ukrainienne, nommé à la tête de l’ensemble de musiciens est devenu un mentor pour Hattori, qui a étudié la théorie de la musique, la composition, l’orchestration et la direction d’orchestre Chez Metter à Kobe.

Le monde de Hattori Ryôichi : Montagnes bleues, un recueil de deux CD des chansons favorites de Hattori, récemment sorti par Nippon Columbia.

Dans le même temps, l’évolution musicale de Hattori a été grandement influencée par les courants urbains de l’époque, notamment le jazz. Au début et au milieu des années 1920, les musiciens jouaient ce que Hattori a plus tard appelé le « jazz de Dôtonbori » dans les rues d’Osaka, et le son des fanfares se répandait en provenance des bars (connus sous le nom de cafés) et salles de danse de style occidental. On voyait parfois de orchestres de jazz jouer pour les fêtards à bord des navires de plaisance yakata-bune qui faisaient la navette sur la rivière de Dôtonbori. Un groupe jouissant d’une immense popularité, le Kawai Dance, était constitué de geishas qui pratiquaient la danse à claquettes accompagnées par des instruments à vent.

En 1927, le gouvernement conservateur d’Osaka a fermé les salles de danse de la ville, qu’il considérait comme une menace à la morale publique, et le centre de la culture des dancings s’est déplacé vers Amagasaki, dans la préfecture de Hyôgo. Hattori a formé un orchestre appelé « Ryôichi Hattori and His Manila Red Hat Stompers », et il a fait ses premières armes en tant que musicien de jazz tout en jouant dans les salles de danse d’Amagasaki.

Au cours des années qui ont suivi, Hattori a rencontré le succès via un large éventail d’outils et de média, depuis les salles de danse et les théâtres jusqu’à la radio, les arts de l’enregistrement et le cinéma.

Tokyo, point de ralliement après le tremblement de terre

La chanteuse Kasagi Shizuko travaillant avec le parolier et chef d’orchestre Hattori Ryôichi. (Avec l’aimable autorisation de Hattori Music Publishers)

La reconstruction et la modernisation de Tokyo consécutives au Grand tremblement de terre du Kantô, survenu en 1923, ont constitué un tournant décisif dans l’histoire de la musique populaire au Japon. À mesure que la ville prenait un nouveau départ, la reconstruction et la modernisation créaient des opportunités d’affaires dont des géants du spectacle comme Shôchiku, Tôhô et Yoshimoto Kôgyô se sont empressé de tirer profit. « L’industrie du spectacle d’Osaka a apporté à Tokyo son modèle hybride de spectacle où l’Orient rencontre l’Occident, et l’essor du cinema a répandu ce style sur tout le territoire de l’Archipel. La diffusion vers l’est du capital et de la culture d’Osaka a préparé le terrain pour le succès de Kasagi et Hattori », explique Wajima.

De retour dans la capitale en 1933, Hattori est devenu en 1936 un compositeur sous contrat chez Nippon Colombia. Kasagi est arrivée sur les lieux en 1938 pour figurer dans une nouvelle revue, composée d’hommes et de femmes, produite par Shôchiku Gakugekidan, avec Hattori comme chef d’orchestre. Il semble que ce fut leur première rencontre.

« La personnalité de Kasagi s’est épanouie après sa rencontre avec Hattori », dit Wajima. « Bien que dans une large mesure chanteuse autodidacte, elle se cantonnait à une sorte de mode bel canto, en forçant le son aigu. Hattori lui a conseillé de chanter avec sa voix naturelle », ce qu’il considérait comme un impératif pour tout chanteur de grand orchestre ou de swing. Kasagi n’a pas tardé à se voir attribuer le sobriquet de Reine du swing, en raison de sa façon de chanter truculente et exubérante.

Un duo axé sur la scène

Après 1928, quand Columbia et Victor Records ont ouvert leurs filiales japonaises, l’industrie de l’enregistrement s’est imposée comme la force motrice à l’arrière-plan de la musique populaire. Les marques de disques ont rivalisé pour conclure des contrats exclusifs avec les chanteurs, paroliers et musiciens prometteurs, dont la créativité était souvent assujettie à la nécessité de faire et de vendre des disques.

Mais Kasagi et Hattori n’ont jamais été en premier lieu des artistes voués à l’enregistrement. Leurs chansons visaient dès le départ des prestations sur scène où à l’écran. Ce n’est que par la suite qu’ils ont été enregistrés sur disques vinyles.

« Les marques de disques avaient une sorte de chaîne de production destinée à sortir des ryûkôka [chansons à succès] », dit Wajima. « Elles avaient l’habitude de commencer avec des paroles conformes à un modèle syllabique standard, auxquelles elles ajoutaient ensuite la mélodie. Hattori, quant à lui, écrivait et arrangeait de bout en bout la plupart de ses chansons, en commençant par la mélodie, dans un style visant à mettre en valeur la personne et la voix uniques de Kasagi. C’était révolutionnaire à l’époque. »

Particulièrement illustratif de cette période est « Rappa to musume » (la jeune fille et le clairon), enregistré en 1939. Avec ses échanges pleins de vie entre le chant scat de Kasagi (une innovation au Japon) et l’accompagnement à la trompette, ce disque apporte une illustration magistrale de la façon dont l’écriture et les arrangements de Hattori mettaient en lumière les qualités artistiques uniques de Kasagi, forgées dans le milieu de la revue.

Le déclenchement de la guerre avec les États-Unis en 1941 a mis un terme provisoire à ce partenariat créatif. Le jazz a été dans une large mesure banni en tant que « musique de l’ennemi », et Kasagi elle-même est tombée sous la surveillance de la police. Mais la musique pop offrait d’autres opportunités — en jouant, par exemple, pour les soldats ou les travailleurs en usine — et Kasagi les a utilisées au mieux pendant les années de guerre.

La Reine du boogie-woogie

Après la guerre, Kasagi et Hattori ont à nouveau fait équipe, sous les acclamations de leurs admirateurs. La reconnaissance que leur a value « Tokyo Boogie Woogie » (1947) a été suivie par un enchaînement de succès, dont « Jungle Boogie », mentionné plus haut. Couronnée Reine du boogie-woogie, Kasagi s’est imposée comme une sorte d’icône de l’après-guerre.

Mais qu’était exactement le boogie-woogie, et en quoi différait-il du swing d’avant la guerre ?

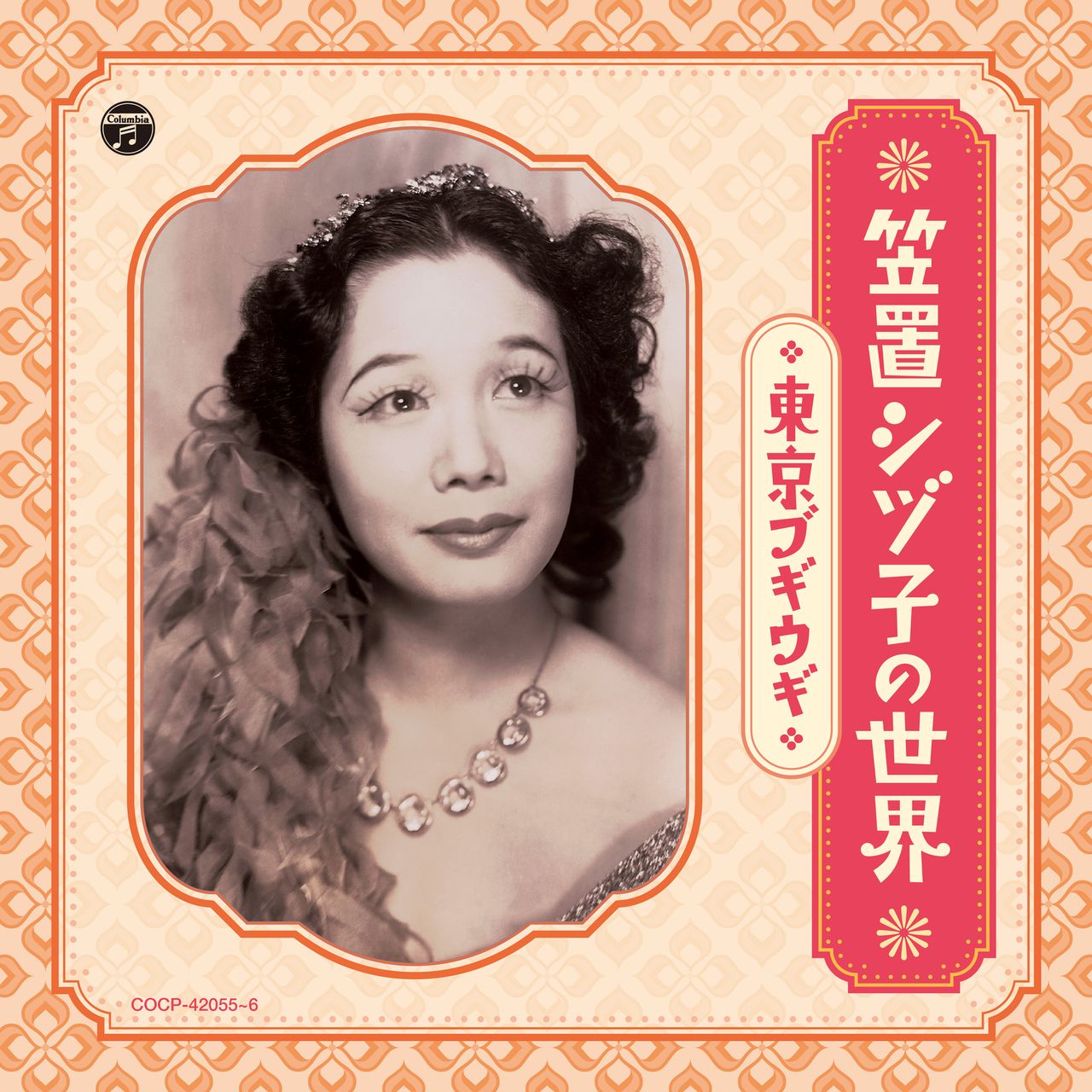

« Le monde de Kasagi Shizuko : Tokyo Boogie Woogie », un recueil de deux CD de chansons enregistrées par Kasagi, récemment publié par Nippon Columbia.

« Swing est un terme général employé pour désigner le style de jazz de l’époque du grand orchestre », explique Wajima. « L’expression boogie-woogie fait référence à un style plus spécifique, caractérisé par une ligne de basse constante et répétitive et un rytme accéléré, entraînant, qui donne envie de danser. Mais le fait est que la manière de chanter de Kasagi n’a guère changé après la guerre. La grande différence résidait dans l’accueil enthousiaste que lui a fait le public. »

Peut-être cet accueil était-il en partie dû à l’attrait qu’exerçait la culture américaine sous l’Occupation, reconnaît Wajima. « Mais je pense qu’il y avait aussi le sentiment de libération que le chant et la danse énergiques de Kasagi inspiraient aux gens. L’affirmation de son propre corps et le sentiment qu’il est normal d’exprimer ouvertement toutes les sensations naturelles qui bouillonnent à l’intérieur sont des choses qu’on peut appréhender pleinement en écoutant ses enregistrements. »

Kasagi Shizuko sur des photos publicitaires destinées à sa comédie musicale Jungle no joô (Reine de la jungle), jouée en 1948 au Nippon Theater. (Avec l’aimable autorisation des Archives photos de Kasagi Shizuko)

La fusion entre le rakugo d’Osaka et le jazz occidental

Wajima estimait que le plus grand chef-d'œuvre de l’équipe était leur dernier tube, « Kaimono bugi » (Boogie des courses), sorti en 1950. Cette chanson, inspirée d’une histoire drôle de rakugo de la tradition kamigata propre à Kyoto et Osaka, raconte, dans le dialecte d’Osaka, l’expérience d’une femme perturbée courant d’un magasin à l’autre en pleine confusion, dans une quête infructueuse des articles inscrits sur l’interminable liste d’achats qu’on lui a donnée. Chaque couplet se termine par le refrain « Wate honma ni you iwan wa ! » (Je ne peux même pas vous dire !). L’arrangement musical fait un usage efficace de la technique question-réponse, notamment quand Kasagi tente à plusieurs reprises d’attirer l’attention d’un commerçant (« Ossan, ossan ! »), avant de conclure d’un air exaspéré par un « aaa... shindo » (Oh, je suis crevée).

Kasagi Shizuko montre un autre aspect d’elle-même dans une mise en scène du « Boogie des courses ». (Avec l’aimable autorisation des Archives photos de Kasagi Shizuko)

« C’est un mode d’expression unique en son genre et un superbe exemple de “rythme ongyoku” », commente Wajima. « Il met en valeur la personnalité de l’artiste et son interaction avec le public, d’une façon très similaire à celle du rakugo, du naniwa-bushi ou de la comédie manzai, tout en faisant appel à un style de musique populaire provenant du jazz américain. »

Kasagi et Hattori sont la source d’inspiration de Boogie Woogie, la dernière série dramatique du matin (asadora) de la chaîne NHK. Wajima espère que, de concert avec son livre, la série va susciter un regain d’intérêt pour ce duo très spécial et sa contribution à l’essor de la musique populaire au Japon.

Quelques liens YouTube

- “Rappa to musume” (La jeune fille et le clairon)

- “Tokyo Boogie Woogie”

- “Jungle Boogie”

- “Kaimono bugi” (Boogie des courses)

(Texte d’Itakura Kimie, de Nippon.com. Photo de titre avec l’aimable autorisation des Archives photos de Kasagi Shizuko.)

artiste États-Unis musique femme danse Osaka Showa chanteuse