日本の「ユーラシア外交」(1997〜2001)

政治・外交- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

戦後の日本外交において、「ユーラシア外交」を展開した時期があっただろうか。

ユーラシアとは、日本列島の西側に広がる巨大な大陸であり、西端はヨーロッパに、南端はインド亜大陸に、その中間から中東につながっている。この大陸の東端にある中国、韓国との関係を見据えつつ、大陸の面積の多くを占めるロシアや中央アジア諸国との連携を深めようというのがユーラシア外交である。

私は、そうした時期があったと思う。それは、ポスト冷戦期に入り欧州の安全保障問題が一区切りした1997年7月の北大西洋条約機構(NATO)首脳会議から、2001年9月11日の米同時多発テロ(9・11)による国際関係のパラダイム転換までの約4年間、日本の総理大臣でいえば、橋本龍太郎、小渕恵三、森喜朗の3人の時代であった。

本稿では、この4年間に展開された日本の「ユーラシア外交」の軌跡を、まずその国際環境の観点から分析し、次いで時代別のリーダーの観点に立ちながら、橋本総理の外交から始め、これがいかに小渕総理、さらに森総理に引き継がれていったかを分析し、最後に簡単な結論によって締めくくりとしたい。

「ユーラシア外交」を取り巻いた時代環境

国際環境

1989年から1991年に至る冷戦終了期以降の国際政治の焦点になったのは、分裂していたドイツをどう扱い、これに関連してロシアを含む欧州の秩序をどう再構築するかであった。

東西ドイツの統一(1990年10月)、NATOとロシアの間の「平和のためのパートナシップ(PfP)協定」(1994年6月)、「NATOとロシア連邦間の相互関係・協力・安全保障に関する基本決定」(1997年5月)によって徐々に表れたポスト冷戦の欧州の姿は、1997年7月のマドリッドNATO首脳会議でポーランド、ハンガリー、チェコがNATO加盟への交渉権を獲得したことをもって、明確な形をとった。

この過程に生ずる一瞬の政治空白に、日本外交が動く余地が生じた。さらに、東アジアにおいても日本が独自に外交を展開する機会が生じていた。

この時、東アジアで進行していた中国台頭の道は必ずしも平坦ではなかった。1978年に鄧小平によって開始された改革・開放路線は、冷戦終了と機を同じくして起きた1989年6月の天安門事件によって大きな衝撃を被ったが、1992年の鄧小平の南巡講話によって「改革開放」の流れに変化なしとされ、共産党が権力を維持する下で市場経済の導入強化路線が定着した。

しかし、中国の対米政策は、鄧小平が天安門事件の直後に制定し、1995年末に公開された「24字方針」、とりわけその中の「韜光養晦(才能を隠し、国内の能力を養成する)」に集約され、最も繊細な対応を必要とするものだった。

他方、米国の対中外交は、1996年の台湾総統選挙に際しての航空母艦の派遣から、1998年のクリントン大統領訪中による経済関係の拡大まで、硬軟取り混ぜた形で振幅の大きい政策が続いた。

「摩擦と協調」によって特徴づけられるこの時期の米中関係の中に(※1) 、日本がリーダーシップを取り得る隙間が生まれたのである。

国内環境

冷戦の終了は、日本の国内政治にも少なからず構造変化をもたらした。新しい国際環境に対応し日本としての力を整備しようという試みは、小沢一郎氏をリーダーとする「改革派」の自由民主党からの離党によって実現され、1993年に非自民8党派連立による細川護煕政権が「55年体制」をひとまず終了させた。

けれども、政治改革の根幹たるべき、効果的に機能する2大政党制度の確立には至らなかった。自民党からの強烈な巻き返しと8党派連立のかじ取りの失敗から、1994年に社会党、自民党、新党さきがけの3党連立による村山富市内閣の成立という変則状況に発展。結局のところ、1996年1月の橋本内閣発足によって自民党首班の政権が復活し、さらに同年11月には社会党と新党さきがけが閣外協力に転じ、自民党単独政権となった。

8党連立や3党連立の下で、構造的にリーダーシップが取りにくい状況が続いた後に成立した橋本内閣およびそれ以降の自民党内閣は、まがりなりにも対外政策に一定のリーダーシップを発揮することとなり、それはリーダーの個性とそれを支えた一定の官僚群の識見に支えられる形で行われた。

日本の「ユーラシア外交」は、こうした内外の環境から生まれた。

橋本内閣の時代

米中対立のただなかで

橋本龍太郎総理は1937年生まれで、1963年に国会議員に初当選。厚生、運輸、大蔵、通商産業の各大臣を歴任、野党時代は政調会長として特に防衛問題を研究、「政策通」として知られた。(※2)

橋本氏の対外政策の最大の課題は、中国の台頭とそれを迎え撃つ米国の太平洋政策の中で、日本がどう生きるかということだった。「ユーラシア外交」は、この最重要課題から帰結される回答のようなものだった。

総理就任間もなく、橋本氏は米中関係の怖さを身をもって体験した。1996年の台湾の総統選挙に際し、中国が沿岸部からのミサイル実験を繰り返したため、米国は3月、空母インディペンデンスとニミッツを台湾周辺海域に派遣するという手段に出た。「中台危機が勃発してから、橋本龍太郎首相は、夜眠れない日が一両日続いた」。(※3) 橋本総理の直接の関心は、危機発生時における在外邦人や難民の保護、沿岸警備などの危機管理に向けられるが、それは、米中激突に対し日本外交がどこに立つべきかという根本的な問題に直面することでもあった。

米中激突の場合に最終的にどちらを選択するかについては、橋本総理の見解は明白だった。米国を選択する以外の選択肢はない、というのが橋本総理の考え方だった。(※4) けれども、台頭する中国の力を考えるなら、ただ日米同盟にしがみついていればよいということではなかった。中国との関係改善には最大の意を用い、米中激突のシナリオについては、少なくとも日本が事態を悪化させない、そのためには、日米が一緒になって中国に敵対する状況は回避する。それが橋本総理の戦略だった。

1996年4月の日米首脳会談では、日米安保強化の重要性を強調しつつ、「ただ、中国に日米が共同して相談するとなったら、中国は受けない。日米は連携はとるけれども、その上でもそれぞれが独自の努力をしなければならない」と、クリントン大統領に「ボク流の中国に対する考え方」を縷々(るる)説いた。(※5)

この「独自の努力」は、一義的には、日本として中国との関係には責任ある政策をとるということであろう。けれども、橋本総理のすごさは、この課題を単に日中二国間問題と考えず、日本外交全体の力をつけるという戦略的視点をもったことにある。そこに登場したのが、橋本ユーラシア外交だった。

橋本ユーラシア外交の本質

橋本ユーラシア外交の本質は、米中のはざまにあって日本が力をつけるためにロシアを活用する、ロシアをアジア太平洋の新しい力学の中に、日本に有利な形で引き入れる――この1点に集約された。その過程の中で、これまで日本外交の最大の課題とされた北方領土問題をも解決する。そういう位置付けであった。

総理辞任時に橋本氏が朝日新聞の船橋洋一氏に語ったインタビューがある。「外国に橋本流の戦略眼を利かせた、との自負はある。例えば、ロシアへの接近。それを北方領土問題という観点だけでとらえてはならない。『ロシアをアジアのプレーヤーにしなきゃだめなんだ。ロシアを日本の味方につけておく。21世紀、アジアで中国とインドに覇権争いされては困る。だからロシアを入れておかなければ』…日米中の新たな三角関係ゲーム、…日本はそんな火遊びをしないことだ。『だからこそ、ロシアが重要なのだ』と付け加えた。ロシアを入れ、四角形にすることで三角関係を四方八方丸く収めよう、ということらしい」。(※6)

橋本総理の対ロシア外交は、1997年3月のヘルシンキでの米ロ首脳会談に臨むクリントン大統領が橋本総理に電話をかけ、「NATOの東方拡大をロシアにのませるために、G7(先進国首脳会議)へのロシアの参加を認めたい」と提案したのに対して、総理がこれに賛成しつつ「『本気でロシアと話したい』ということをエリツィン大統領に伝えてほしい」と要請したところから始まった。

次に、ロシアが加わり「G8」ととなった同年6月のデンバー・サミットでの橋本・エリツィンの波長の合った会談と、「極東信頼構築サミット」開催合意があった。

「理念と政策」のロシア外交

しかし、理念と政策としての対ロシア外交を決定的にしたのは、7月24日の経済同友会演説であった。(※7) 日本の戦略を、対ロシア政策と冠せずに、「対ユーラシア政策」として打ち出したこの演説ゆえに、日本における「ユーラシア外交」という名は、誰よりも橋本総理と結びついて記憶されることになったのである。

演説の原案は、総理の発案として外務省(丹波實外務審議官)に伝えられ、その肉付けのほとんどは同省欧亜局(筆者は当時欧亜局審議官)においてなされた。(1)マドリッドNATOサミットの後の「太平洋から見たユーラシア外交」の概念、(2)対ロシア3原則としての「信頼」「相互利益」「長期的視点」とその領土問題への適用、さらに、(3)対ロシア・対中国政策を補完するものとしての、シルクロード外交の提示を列記した欧亜局案に、丹波審議官が加えた(4)日米中ロの四角形の一番弱い日ロ関係を強化するという視点が加えられて官邸に提示され、橋本総理の全面的な裁可を得た。

この演説がロシア側で衝撃力をもって受け止められたことは、確実である。それは、1997年11月初めにクラスノヤルスクで行われた橋本・エリツィン会談で達成された「2000年までの平和条約締結のために全力を尽くす」との合意に結実した。

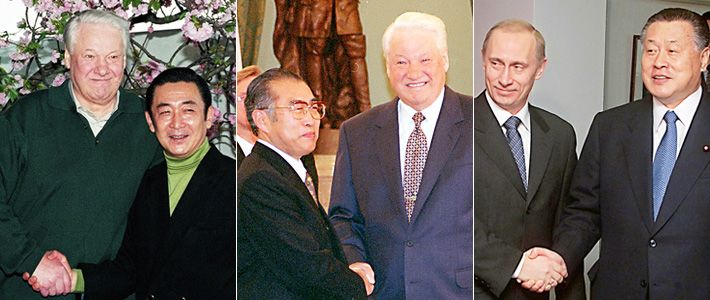

川奈での日ロ首脳会談、ボリス・エリツィン大統領(左)と橋本龍太郎首相(1998年4月19日、写真=Fujifotos/アフロ)

川奈での日ロ首脳会談、ボリス・エリツィン大統領(左)と橋本龍太郎首相(1998年4月19日、写真=Fujifotos/アフロ)

これ以降、外務省では対ロ外交の全面展開が行われ、経済面では「橋本・エリツィン・プラン」という経済協力プログラムが作成・実施された。また1997年11月のバンクーバーAPEC(アジア太平洋経済協力)首脳会議では、橋本総理のイニシアチブで、翌1998年からのロシアのAPEC参加が決まった。日本のユーラシア外交の白眉であった。

日本は、領土問題でも一歩踏み出した。1998年4月に川奈(静岡県伊東市)で行われた日ロ首脳会談での「国境線画定による平和条約締結」提案(川奈提案)の提示である。しかし、橋本総理の対ロシア外交はここで終わった。ロシアで金融危機が炸裂し、エリツィン大統領の健康が悪化する中、日本では7月の参議院選挙で自民党が経済失政を問われて惨敗、橋本総理の退陣となったのである。

また、経済同友会演説で提起された「シルクロード外交」実施の一環としてタジキスタンの内戦和平のための国連監視団の政治アドバイザーとして日本政府が派遣していた秋野豊氏が、7月の橋本総理退陣の直前に暗殺されたことも、ユーラシア外交の陰りをうかがわせる事件だった。

小渕内閣の時代

小渕アジア外交と歴史問題

小渕恵三総理は、くしくも橋本総理と同じく、1937年生まれで、1963年に国会議員に初当選した。「人柄の小渕」として知られ、党務を通じて幅広い人脈をつくり、官房長官、外務大臣の重要閣僚を務めた後、1998年7月に橋本総理退陣を受けて総理の座に就いた。(※8)

小渕総理にも橋本総理と同じように、米中のはざまでいかに日本が生き抜くかという強烈な問題意識があった。「小渕総理は、日米同盟を損なわないようにとの配慮を欠かしたことはない。サミットの沖縄開催も、国連改革案推進に際しての安保理議席数にしても、米国に異議がないことの確認は、絶対要件だった」。(※9)

そういう基礎に立ちつつ、小渕総理が最も斬新な戦略を打ち出したのは、同じユーラシア地域であっても、「アジア外交」の分野だった。

「小渕総理自身、『アジア外交』の第1の成果は、1998年10月の金大中(キム・デジュン)大統領の訪日で歴史問題を乗り越え、日韓が新時代を画したこと(※10)だと認識していた」。(※11) 小渕内閣が、この時に発表された日韓共同宣言を出発点として、日本における歴史教育を広く深いものにするところまでいかなかったのは残念であるが、小渕時代、日韓両国の間はかつてなく近づき、韓国による文化規制政策が終了し、日本における「韓流」ブームの基礎ができたといってよいと思う。

日中韓首脳外交の実現

小渕アジア外交の第2の成果は、1997年アジア金融危機への対応を背景として生まれたASEAN+3(東南アジア諸国連合および日中韓)首脳会議をきっかけに、1999年に日中韓首脳会合を強いイニシアチブで開催にこぎ着けたことであろう。「小渕総理は、なんとしても三者会合実現を期し、消極的だった中国に対し、政治問題を取り上げないと約束してその参加を勝ち取った」。(※11)

第3の成果は、中国であろう。「小渕総理の中国観は、実務的なものだったと思う。特別に中国に対し親近感を持っていたわけではない。むしろ心情的には台湾に親近感を持っていた。総理になる前は、靖国参拝議員連盟の会長をしていたが、総理になるに及んで靖国訪問によって中国を敵対させるのは得策ではないと考えた。1998年11月の江沢民国家主席訪日は、実務的なバランス感覚で対処した。歴史認識については謙虚に対応したが相手が和解に応じない以上、韓国のような謝罪には踏み込まなかった。共同宣言と同時発表された33の分野のような実務的な協力は大いに推進した。台湾については筋を通し、クリントンの3つのノー(※13)には同調しなかった」。(※11) この実務的な関係進捗は、1999年7月の小渕訪中、2000年10月の朱鎔基首相訪日にそのまま引き継がれていった。

ロシア・シルクロード外交

モスクワでの日ロ首脳会談、小渕恵三首相(左)とエリツィン大統領(1998年11月16日、写真=産経新聞社)

モスクワでの日ロ首脳会談、小渕恵三首相(左)とエリツィン大統領(1998年11月16日、写真=産経新聞社)

橋本総理の最大の成果がロシア外交にある、という一般的な記憶の中で、小渕総理もロシア外交に極めて強い関心を寄せていた。(※15) しかし、1998年11月の小渕訪ロ時には、エリツィン大統領の健康は明らかに衰えており、昔日の指導力はなかった。パノフ駐日大使の献策による2段階条約提案(共同立法を可能にする中間条約とその後の国境線画定条約)はあったが、日本側の受け入れるところとならず、結局、日ロ関係に大きな動きを生じさせることはできなかった。

小渕総理は総理就任前の1997年、中央アジア訪問ミッションの団長を務め、シルクロード地域に関心を持っていた。小渕内閣時代の1999年5月に、高村正彦外務大臣のウズベキスタン・アゼルバイジャン訪問が実現し、2000年1月には、コーカサス地域最初の日本の在外公館としてアゼルバイジャンに大使館が開館したのである。

森内閣の時代

森・プーチン両首脳の交渉は急進展

橋本・小渕と同じ1937年生まれの森喜朗総理は、1969年に国会議員に初当選し、自民党幹事長(2回)、文部、通産、運輸の各大臣など、党務と内閣の要職を歴任した。小渕総理が脳卒中で倒れた後を受けて2000年4月総理大臣に就任したが、「任命過程が不透明」というマスコミの批判にさらされ、苦しい政権運営を続けることとなった。(※16)

けれども、小泉時代へと転換する前のこの1年、日本のユーラシア外交の観点から、対ロシア政策だけは、どうしても述べておかねばならない。(※17)

国際的には、森政権誕生直前の2000年3月、ロシアに若く、国家権力と国民の人心を掌握したプーチン大統領が登場していた。新大統領はその最初の1年、政権交代含みの米国、チェチェン問題での対ロシア批判を強めたフランスやドイツ、大幅な関係正常化を実現していた中国などとの間合いにおいて、日本への関心を高めたのである。

イルクーツクでの日ロ首脳会談、ウラジミール・プーチン大統領(左)と森喜朗首相(2001年3月25日、写真=ロイター/アフロ)

イルクーツクでの日ロ首脳会談、ウラジミール・プーチン大統領(左)と森喜朗首相(2001年3月25日、写真=ロイター/アフロ)

ロシアの事務レベルでは、パノフ氏というロシア外務省最大の知日派が駐日大使としてすでに広汎なネットワークを有し、ロシュコフ氏という柔軟性を備えた外務次官がモスクワで政策の立案を行っていた。

森総理自身、石川県根上町長として日ロ交流に意を尽くし、イルクーツク近郊のシェレホフに分骨までした父・茂喜氏の意を受けて、ロシアへの関心を持ち、政権の最重要外交課題として推進する気迫を持っていた。

かくて、2000年4月から2001年3月までの1年間、森・プーチン両首脳は5回の首脳会談を行い、2000年9月のプーチン公式訪日から7カ月の間に交渉は急速に進捗、2001年3月25日のイルクーツク首脳会談の結果、(1)歯舞・色丹の引き渡しを規定した1956年の日ソ共同宣言と、4島の帰属問題を解決して平和条約を結ぶという1993年東京宣言の2つを、文書で確認(歴史上初めて)、(2)歯舞・色丹の協議と国後・択捉の協議を並行的に行うという森総理の提案をプーチン大統領は拒否することなく、(3)並行協議は、イルクーツク会談後、双方の準備が整い次第、直ちに開始する、というところまで交渉は到達したのである。

おわりに

かくて、2001年4月の小泉純一郎内閣の発足まで、日本のユーラシア外交は明確な輪郭をとっていた。

中国の台頭に対する強い認識が共有される中で、米国との同盟関係をおろそかにしようという発想はなかった。他方、緊張含みとはいえ、中国とは実務的な関係を強化する路線が定着しつつあった。その中で、ロシアとの関係を領土問題の解決を含めて抜本的に強化し、隣国韓国との関係を大切にし、シルクロードに積極的な橋頭堡をつくる――。それが、日本にとってのユーラシア外交の姿だったと思う。

しかし、小泉政権の登場と、その半年後に起きた9・11によるパラダイム転換によって、日本のユーラシア外交はほぼ破綻した。日中関係は靖国問題によって悪化し、日ロ関係はイルクーツクの到達点を自ら破壊、サッカーワールドカップの共同開催や韓流現象が生じた日韓関係も竹島をめぐる「外交戦争」に取って代わられる。

日本外交は、9・11への対応の素早さにより小泉・ブッシュの盟友関係が構築されて、「戦後最高」といわれた日米関係に偏していったのである。

(※1) ^ 青山瑠妙「冷戦後中国の対米認識と米中関係」、国分良成編『現代東アジアと日本2 中国政治と東アジア』(慶応義塾大学出版会、2004年)、250ページ。

(※2) ^ 橋本外交については、Kazuhiko Togo, “Japan’s Strategic Thinking in the Second Half of the 1990’s,” in Japanese Strategic Thought Toward Asia, ed. Gilbert Rozman, Kazuhiko Togo, and Joseph Ferguson (New York: Palgrave Macmillan, 2007), pp. 82–92 を参照。

(※3) ^ 船橋洋一『同盟漂流』(岩波書店、1997年)、422ページ。

(※4) ^ 橋本総理に近かった元外務省高官より聴取(2005年8月3日)。

(※5) ^ 船橋洋一、474ページ。

(※6) ^ 船橋洋一「首相、橋本外交を語る」(『朝日新聞』1998年7月30日)。

(※7) ^ 「経済同友会会員懇談会における講演」(1997年7月24日)

(※8) ^ 小渕外交については、Togo, “Japan’s Strategic Thinking in the Second Half of the 1990’s”, pp. 92–98 を参照。

(※9) ^ 小渕総理に近かった元外務省高官より聴取(2008年2月28日)。

(※10) ^ 1998年10月8日の日韓共同宣言は、小渕総理が村山談話の表現で謝罪し、金大中大統領は、「過去の不幸な歴史を乗り越えて・・・未来志向的な関係を発展させる」と発言したと明記。

(※11) ^ 元外務省高官より(2008年2月28日)。

(※12) ^ 元外務省高官より(2008年2月28日)。

(※13) ^ 1997年10月の江沢民国家主席訪米や1998年6月〜7月のクリントン大統領訪中の際、クリントン大統領は「台湾の独立は支持しない」「『2つの中国』または『1つの中国、1つの台湾』を支持しない」「主権国家であることを加盟要件とする国際組織への台湾の加盟を支持しない」という「3つのノー」を中国に対して表明した。

(※14) ^ 元外務省高官より(2008年2月28日)。

(※15) ^ 小渕総理の対ロシア外交については、東郷和彦『北方領土交渉秘録、失われた五度の機会』(新潮社、2007年)332-349ページ参照。

(※16) ^ 森外交については、Togo, “Japan’s Strategic Thinking in the Second Half of the 1990’s,” pp. 98–102 を参照。

(※17) ^ 森総理の対ロシア外交については、東郷『北方領土交渉秘録』380-476ページ参照。