『墨田河橋場の渡かわら竈』:浮世写真家 喜千也の「名所江戸百景」第86回

Guideto Japan

歴史 旅- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

忙しく働く職人目線で描いた桜の名所

「橋場の渡し」は浅草の北東、現在の台東区橋場と墨田区堤通をつなぐ白髭橋(しらひげばし)付近にあった隅田川の渡船場だ。西岸に真崎稲荷、東岸に白髭神社が鎮座することから、「真崎の渡し」や「白髭の渡し」とも呼ばれていたという。

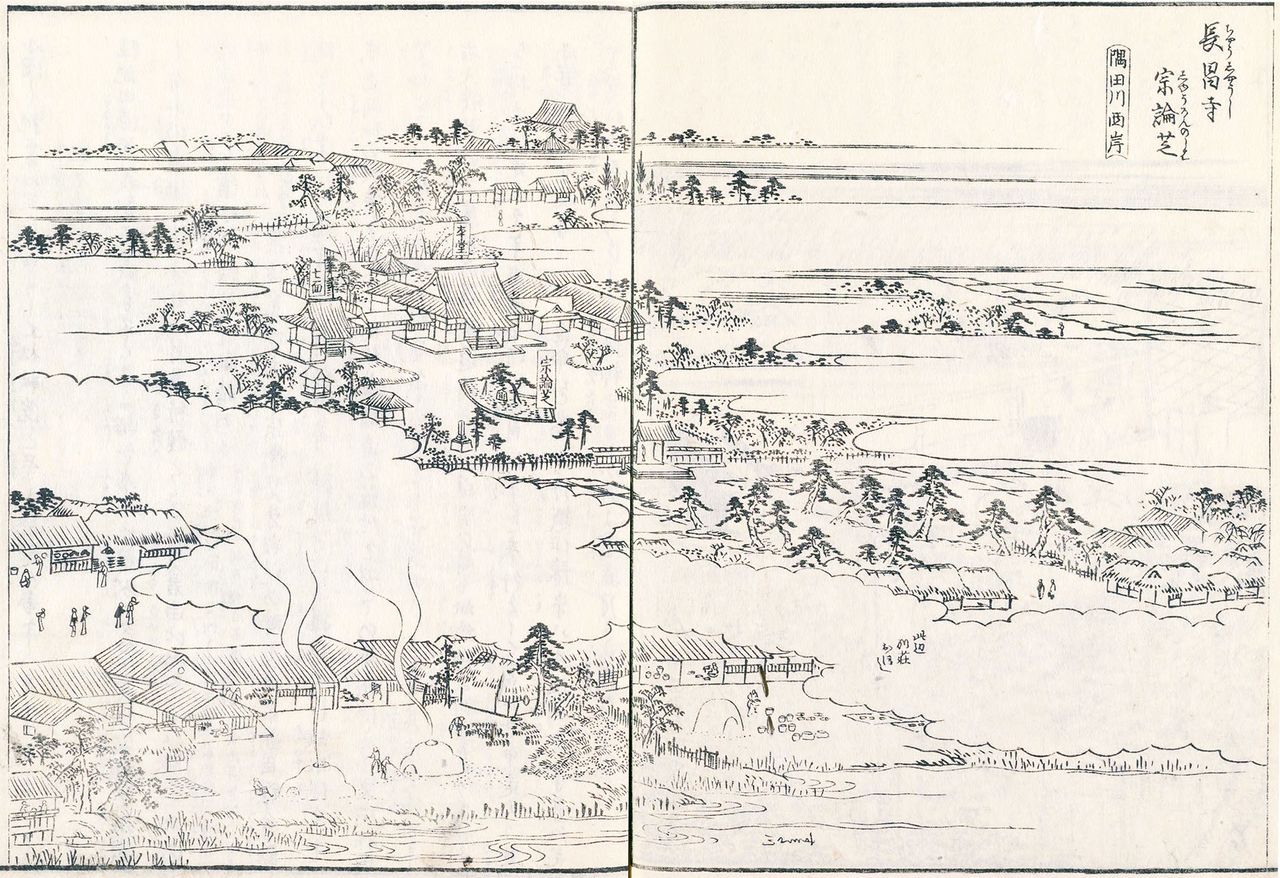

近景に描かれた黒いダルマ型の物体は、瓦を焼くための窯である。江戸時代、橋場町から南の今戸町(現・台東区今戸)にかけては、「今戸焼」と呼ばれる焼き物作りが盛んで、広重の時代には50軒ほどの窯元があったという。釉薬をかけた高級な陶磁器とは違い、低温で素焼きした土器や楽焼の類いで、瓦の他、茶わんや湯飲みなどの食器、かめや火鉢、植木鉢といった生活雑器、招き猫や狐の縁起物も手掛けていた。隅田川西岸を描いた『名所江戸百景』の「長昌寺(現・今戸2丁目) 宗論芝」を見ると、瓦窯は人の背丈を超える大きなものだったようだ。

『江戸名所図会 7巻』(国会図書館蔵)の「長昌寺 宗論芝」。左ページの下には、煙が立ち上る瓦窯が並び、燃料をくべる職人や、窯の横に座って監視する姿が見える。右ページには違う形状の窯もあり、火鉢らしき焼き物が見える

広重は、橋場町辺りの隅田川西岸から、北東を望んでいる。中央の渡し舟の奥に見えるのは、対岸の「水神(現・隅田川神社、堤通2丁目)の森」で、その右手には花見の名所・隅田堤の桜が咲き誇る。瓦窯から立ち上る煙の左奥には2つの頂を持つ筑波山が望める。つまり、第58回『真崎辺りより水神の森内川関谷の里を見る図』の少しだけ下流から、同じ方角を、同じ春に描いた絵だ。

登場する花に違いはあれども、この2枚はしばしば比較され、その違いが面白い。『真崎辺り~』は隅田川沿いの高級料亭の丸い窓から、早春の梅の枝と対岸の風景を望み、風流という言葉がぴったりだが、今回の絵は、窯の中に重い瓦を何十枚も運び入れ、額から汗を流す職人たちの目線だと想像させる。一度火を入れたら、その色を見ながら温度調整をするので、熱い窯から離れるわけにもいかない。対岸に咲く桜をめでながらも、花見に向かうことができないもどかしい状況だ。広重お得意の近景の「枠」として、絵にアクセントを与えている煙も、職人にとっては疎ましかったかもしれない。

広重は、そんな労働者目線の絵をなぜ描いたのかを推測したい。『名所江戸百景』は安政大地震(1855)から立ち直る江戸の姿を描いたシリーズで、翌年の台風でも大きな被害が出ている。この絵が摺(す)られた1857(安政4)年は復興の建設ラッシュで、瓦の需要が一気に高まっていた。江戸っ子が花見に浮かれる時期でも、窯の火を絶やすことができない職人の視線で描くことで、急速に進む復興を伝えようとしたのではないだろうか。そう考えれば、忙しく働く職人に対する広重の感謝の気持ちが込められている気もしてくる。

2019年春、桜が満開の頃に、白鬚橋より下流の隅田川テラスで撮影場所を探した。橋場付近のテラスは幅が狭く、対岸には首都高速・向島線が立ちはだかって桜は拝めない。今戸まで歩くと、台東リバーサイドスポーツセンター付近からテラスが広くなり、開放感が感じられた。桜橋付近で北東にカメラを向けると、対岸の隅田公園に植えられた見事な桜をファインダーに収めることができる。階段の手すりが、窯の左に描かれた柵と同調する位置でカメラを構え、ユリカモメが飛翔した瞬間にシャッターを切った。

●関連情報

隅田川、都鳥、今戸焼、隅田堤、長命寺の桜餅

「名にし負はば いざ言問はむ 都鳥 わが思ふ人は ありやなしやと」

平安時代中期の歌物語『伊勢物語』の「東下り」で、在原業平(ありわらのなりひら)が隅田川の渡し船の上で詠んだ歌である。業平が京都では見たこともないユリカモメの名を尋ねると、船頭が「都鳥(みやこどり)」と答えたので、「そんな名の鳥なら尋ねよう、都鳥よ、(京都にいる)私が慕う人は、元気でいるのか」と歌にしたという。その影響もあり、江戸時代にはユリカモメは隅田川の象徴の一つで、広重も印象的に描いている。

歌を詠んだ場所の特定は難しいが、隅田川で最も古い橋場の渡しだという説が有力だ。白髭橋西詰のすぐ北にある石浜神社(荒川区南千住3丁目)に歌碑が立っており、白髭橋の下流に架かる言問橋の由来にもなっている。

今戸焼は、天正年間(1573~93)に生産が始まったと伝わる。徳川家と共に三河から来た職人が加わり、江戸の町の発展に伴って瓦の需要が急増したこともあり、大いに栄えたという。古典落語に『今戸焼』『今戸の狐』といった噺が残ることからも、当時の江戸庶民の生活に密着したものだったとうかがえる。

明治期になると瓦の大量生産や運搬が容易になり、全国の名産地に押されて今戸焼きは衰退していく。その後、隅田川流域の都市化、関東大震災や戦災により、窯元や職人が他地域へ流出。令和の時代まで今戸焼を続ける工房は、台東区内に一軒だけとなってしまったという。縁起物の人形制作を続けていると聞き、訪ねてみたのだがシャッターは閉まっていた。近くの今戸神社で尋ねたところ、「コロナ流行の影響で廃業してしまったのではないか」と言うので、伝統が途絶えてしまわないかが心配だ。

尾張屋版『江戸切絵図』(1856年刊、国会図書館蔵)の「隅田川向島絵図」を切り抜き、北を上にした。左上の川面には「渡シ場 ハシバヘワタス」と記され、隅田堤の通り沿いにはピンクの桜並木が続く

隅田堤は、16世紀半ば頃に江戸を支配していた小田原の北条氏が築いたとされる。江戸幕府が開いた後も、堤はそのまま利用され、4代家綱(1641-80)の時代に、将軍の御殿があった木母寺(もくぼじ)周辺に初めて桜を植えたという。つまり、今回の絵に登場する桜並木は隅田堤で最も長い歴史を持つものだ。8代吉宗(1684-1751)が享保の改革の一環として、木母寺から三囲(みめぐり)神社までの約2.5キロに250本の桜を植え、江戸っ子に花見の名所を提供した。上野寛永寺や王子の飛鳥山と違い、川面からも桜が拝めるため、お大尽や吉原の花魁が屋形船を仕立てて花見を楽しむ様子が多くの浮世絵に登場する。

写真の桜並木の裏手、墨堤通りが河岸から少し離れる場所に「長命寺」(墨田区向島5丁目)があり、関東風桜餅発祥の地として知られている。「長命寺桜もち」は桜の葉を3枚使用するので香りが高く、創業から300年以上経った今でも花見シーズンには行列ができるほどの人気だ。

向島側の隅田公園で例年開催される桜祭りも、コロナ禍によって2年連続で中止となった。それでも、歩きながら花見をする人に加え、屋形船のデッキから桜を眺める人々の姿も見られた。宴会も楽しいが、今戸焼の職人のように、仕事の合間に遠くの桜を眺めて一息つくのも、一つの楽しみ方だとあらためて感じた。

墨田区側の隅田公園の言問橋付近から北を眺めた。公園の歩道には人影が少ないが、川面には花見をする屋形船が集まっていた。対岸手前の白い建物が台東リバーサイドスポーツセンターで、北側の川沿いにテニスコートや野球場が続いている。その横に架かるのが、今回の作品を撮影した桜橋だ