懸念される就職氷河期世代の年金:これまでは制度改革の課題にならず

経済・ビジネス 政治・外交- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

就職氷河期世代の老後は大丈夫か

就職氷河期世代は、雇用環境が厳しかった1990~2000年代に就職活動を行った世代である。本稿の執筆時点(2023年)では、年齢が40歳前後から50歳代前半となっている。この世代には就職活動がうまく行かず、非正規雇用を繰り返し、相対的に低い賃金に甘んじている人たちが多いと言われる。しかも、いまから10年ほど経つと、この世代は年金を受給し始めることになる。懸念されるのは、現在の公的年金制度が彼らの老後の所得保障に十分な仕組みになっているかという点である。

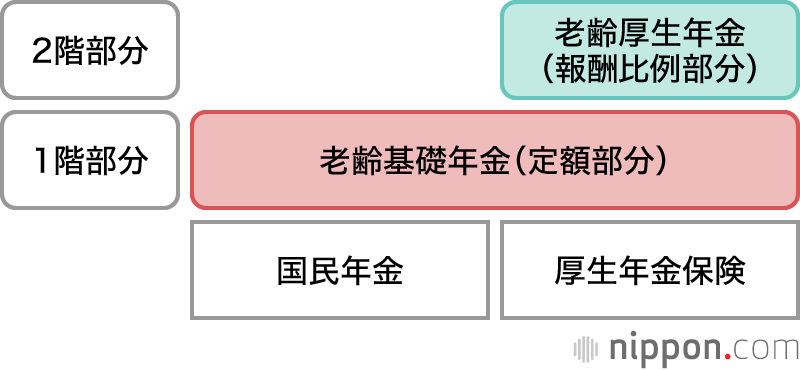

日本の年金制度は、2階建て構造になっている。65歳になれば、すべての国民が職種に関係なく共通して受け取る、定額の国民年金(基礎年金)がその1階部分である。現役時に支払うその保険料は定額である。一方、2階部分は報酬比例部分と呼ばれる。これは、現役時にサラリーマンや公務員など被用者だった人が、現役時の報酬に比例する形で受け取る年金である。

本来、被用者であれば厚生年金という仕組みに加入し、報酬に比例する保険料が給与から自動的に徴収される。しかし、パートタイムなど短時間の非正規雇用にとどまっていると、厚生年金に加入せず、国民年金のメンバーに留まることも多い。しかし、国民年金の保険料は自分で支払う必要があり、しかも、所得に応じた減額制度はあるものの、定額の保険料には低所得ほど負担が重くなるという逆進性の問題がある。そのため、国民年金への未加入や保険料の未納問題が発生することがよく知られている。

さらに、保険料が減額されれば、老後に受け取る年金額も削減される。また、仮に厚生年金に加入できたとしても、非正規雇用では低賃金のことが多いので、保険料は低めになるものの、将来受給する報酬比例部分の額も低めになる。

日本の公的年金制度は、現役時の就業形態が正規雇用者である限り、老後の所得保障の仕組みとしてかなりうまく機能する。しかし、非正規雇用にとどまっていると、その限りではない。就職氷河期世代は、こうした日本の年金制度の限界に直面することになる。

しかし、これまでの年金制度改革は、就職氷河期世代が潜在的に抱えているこうした問題の解明に取り組んでこなかった。就職氷河期世代が年金を受給するまでにまだ時間があり、喫緊の政策課題として意識されなかったことが大きい。それ以上に、この問題が年金財政に大きな影響を及ぼさないという点も重要である。この世代は非正規雇用・低賃金であることが多いので、保険料の拠出総額が低くなる。しかし、将来の年金給付総額は、拠出総額に連動して決まるので、その水準も低くなる。そのため、就職氷河期世代の年金問題は、年金財政には大きな圧力とならず、制度改革につながりにくい。

次第に認識されるようになった問題点

より一般的な議論をすれば、公的年金があくまでも社会保険という「会員制」の仕組みであることに留意する必要がある。その会員になっていない者、あるいは会員であっても保険料という会費を払わなかった、あるいは十分払ってこなかった者に対しては、正会員と同じようには支援の手を差し伸べる必要はない―それが社会保険という会員制の制度の冷徹な原則(排除原理)である。この原則は、互いに助け合うという社会保険の役割からすれば公正であり、正当化される。しかし、老後になっても最低限度の生活保障をしてほしい、という私たちが公的年金に寄せる期待とはズレがある。

社会保障の専門家であれば、この問題は、「防貧」と「救貧」の区別という関連から整理することかもしれない。すなわち、「社会保険である公的年金は、老後の貧困をあらかじめ防ぐ「防貧」の仕組みである。老後に実際に貧困に陥ってしまった人達を救済する「救貧」は、公的年金とは別の仕組み、具体的には、生活保護が果たすべき役割だ」という整理である。この考え方に立つと、就職氷河期世代の年金問題を年金制度改革の課題として取り上げようとする発想自体、なかなか生まれてこない。

もちろん、老後に貧困に陥る危険性を、公的年金の枠組みの中で解決しようという発想がこれまでなかったわけではない。2000年代に入って間もない時期に、1階部分の基礎年金部分を拡充し、すべての国民に最低限度の所得を保証する「最低保証年金」を新設するという発想が出てきたことがある。国民年金の未納・未加入問題の深刻化が、その背景にあった。しかし、この制度を新設すると、保険料をきちんと納めてきた人とそうでない人と間で不公平が生まれること、新制度設立のためには消費税率の大幅引き上げが不可避であることなどが理由となって、この発想は立ち消えとなった。低所得高齢者の所得保障は、公的年金ではなく、生活保護の役割だという発想が引き続き有力となっている。

しかし、低所得高齢者の所得保障という観点から見て、看過できない問題がここに来て浮上してきた。それは、04年の年金制度改革で導入された「マクロ経済スライド」という仕組みである。これは、少子高齢化の進行の下で公的年金制度を持続可能にするためには、公的年金制度を支える現役層が納める保険料率に上限を設定し、得られた保険料収入(及び公費負担)の範囲内に収まるように、年金の給付総額を自動的に調整するという仕組みである。年金制度の持続可能性を高めるという点では、このマクロ経済スライドは画期的な役割を果たしていると評価できる。

しかし、物事には両面がある。現役層の保険料負担が抑制される一方で、人口減少や経済成長の鈍化が進むわけだから、マクロ経済スライドは、公的年金の給付水準の引き下げにどうしてもつながってしまう。その影響は、年金制度間の財政調整のために、1階部分の基礎年金部分ほど大きくなる仕組みになっている。また、2階部分の報酬比例部分があまり大きくない低所得層ほど給付抑制は相対的に深刻となる。就職氷河期世代にとっては、ともにありがたくない話だ。

公的年金と生活保護の役割分担の在り方、マクロ経済スライドが年金受給者に及ぼす非対称的な影響、といった問題は、行政担当者や専門家の間で共有されてはいたはずである。しかし、いずれも制度改革につながるような論点とは意識されてこなかったように思う。しかし、全人口の中で無視できない層を形成している就職氷河期世代が50歳代に差し掛かり、年金受給が視野に入りつつあるのにしたがって、問題の重要性に関する認識が次第に強まりつつある。

生活保護制度への依存度高まる?

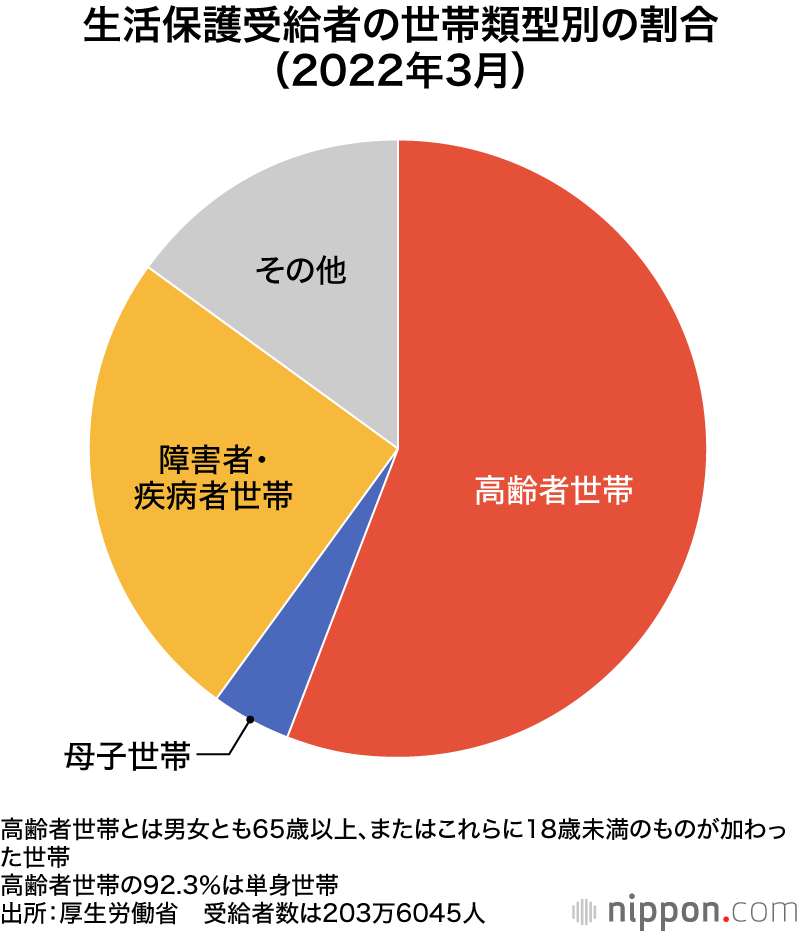

公的年金サイドだけでなく、生活保護サイドでも懸念される状況になっている。生活保護は本来、さまざまな理由で最低限度の所得が維持できなくなった場合に、緊急避難的に救済し、自立を支援する仕組みである。しかし、生活保護受給者の年齢構成を見ると、65歳以上の高齢者が半分以上となり、人数の増加ペースも現役層を大きく上回っている。

生活保護は、公的年金とは異なり、財源のすべてを公費(税)で賄っており、財政構造はもともと脆弱である。それに加えて、その実質的な役割が次第に高齢者の所得保障にシフトしつつある。しかもそれは、自立への復帰を期待できない高齢者を対象とした恒久的な所得保障制度であり、年金制度が果たすべき役割と大きく違わない。所得・雇用環境が不安定で、社会保険の拠出実績が相対的に貧弱な就職氷河期世代が高齢化した場合に、現行の生活保護制度がこのまま持続できるか、はなはだ怪しい状態になっている。

もちろん、改革に向けての動きがまったくないわけではない。実際、現在、政府内で進められている年金制度改革の議論でも、次のような点が取り上げられている。第1は、厚生年金の対象範囲を拡大し、これまでメンバーになっていなかった短時間勤務の非正規雇用者をできるだけ厚生年金に取り込むことである。第2は、正規雇用者以外の就労生活を進めてきた人たちの依存度が高い国民年金の保険料負担の見直しである。現行では、保険料は60歳まで拠出するが、それを65歳まで延長することによって、給付額を高めることが考えられている。第3は、ややテクニカルになるが、マクロ経済スライドの進め方を基礎・報酬比例部分の間で共通になるようにし、基礎年金部分の給付抑制が大きめになる現行の仕組みを改めることが検討されている。

こうした改革の方向はいずれも望ましいと言える。しかし、就職氷河期世代が公的年金制度に対して潜在的に持っている圧力に、こうした改革で十分対応できるか極めて不透明である。蓋然性の高いシナリオはむしろ、就職氷河期世代の老後の所得保障に公的年金制度だけでは対応できず、生活保護制度への依存度が大きく高まる―というものである。しかも、生活保護の財源はすべて公費で賄われるが、消費税を始めとする増税に政府は消極的な姿勢を続けるだろう。結局のところ、就職氷河期世代の老後の所得保障は生活保護への依存を強め、しかもその財源は将来世代に残すべき富の先食いという形で賄われる可能性が高い。

バナー写真:埼玉しごとセンターに設置された就職氷河期支援の専用窓口=2022年10月撮影(共同)