コロナ禍と住宅過剰社会:住まいが増えているにもかかわらず、「入手困難さ」が増すジレンマ

経済・ビジネス 社会 暮らし 防災 都市- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

コロナ禍などの影響による少子化の進行で、2000年に約119万人だった出生数が21年には過去最小の81万人まで減少しており、政府の推計よりも速いスピードで人口減少が進んでいる。しかし、いまだに大都市部ではタワーマンションの建設が相次ぎ、郊外部や地方都市の農地エリアでは宅地開発が続いている。筆者はこうした状況を、2016年に「住宅過剰社会」と名付けた。その後、5年以上がたったが、コロナ禍に見舞われた中で、住宅過剰社会はどのように変容しているのか。

住宅数は増えているのに庶民には入手困難

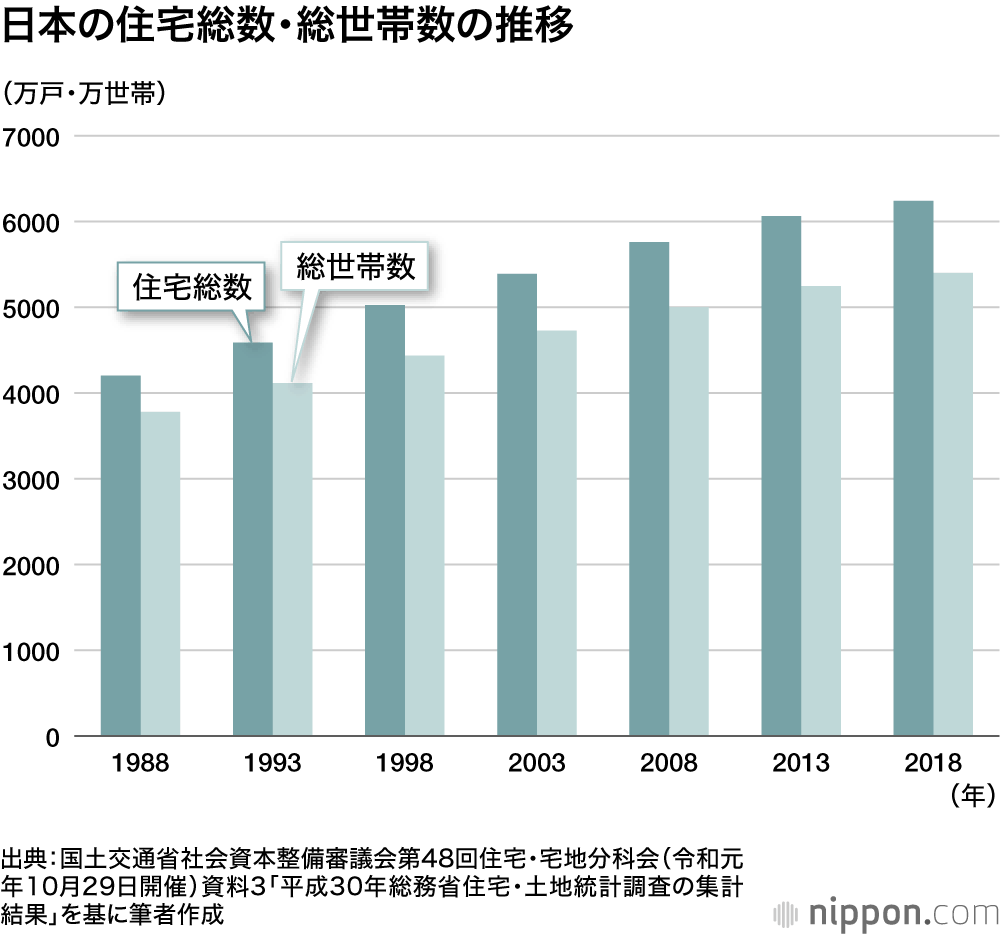

旺盛な新築住宅の供給を背景に、住宅総数は戦後一貫して積み上がってきた。総務省が5年ごとに実施する「住宅・土地統計調査」によると、2018年には世帯数の約16%も多い住宅ストックが存在しており、数の上では住宅不足の状態にはない。

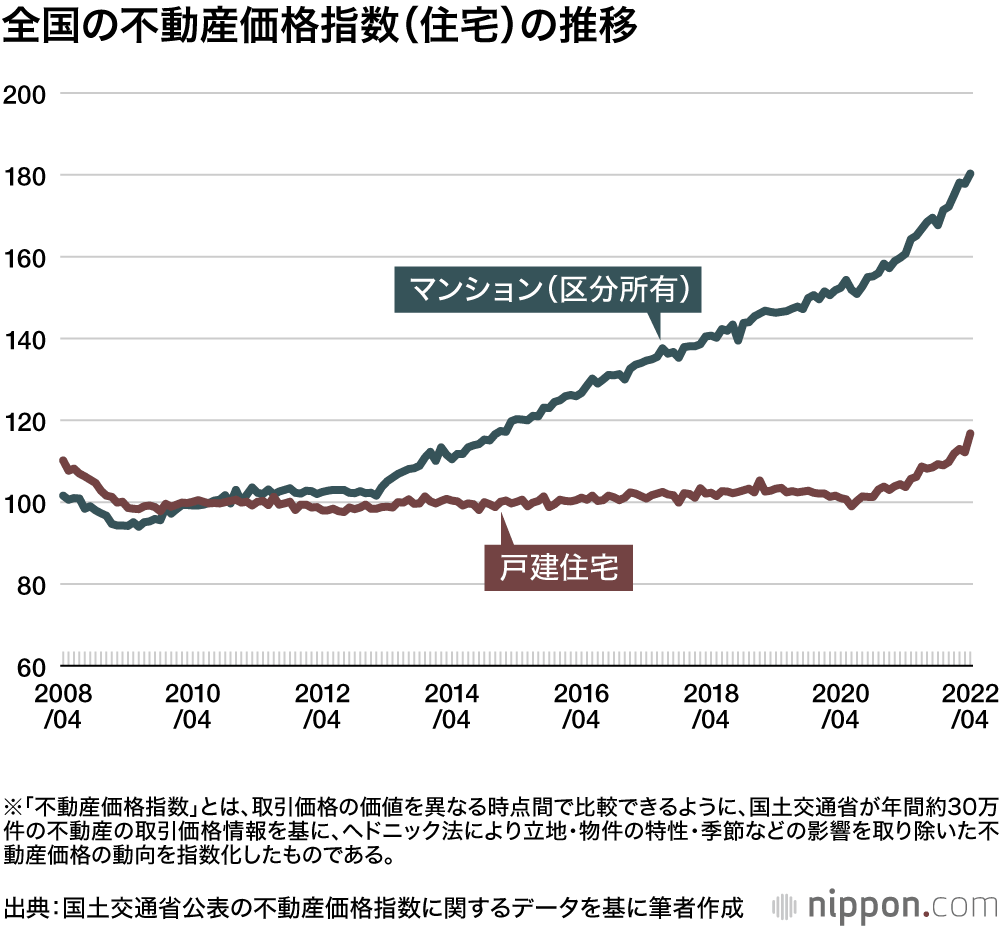

不動産価格の動向はどうなっているのか。それを知るために、「不動産価格指数」の推移を見てみよう。2013年頃から、区分所有の分譲マンション(中古も含む)の価格は右肩上がりとなっている。戸建て住宅も職人不足や木材不足・材料価格の高騰などによって、20年4月頃から上昇トレンドに入った。低金利に加え、コロナ禍で在宅勤務が増え、「家が狭い」「部屋数が少ない」「壁が薄く騒音が気になる」といった現在の住居への不満、特に賃貸住宅の質の悪さが再認識され、購入需要が活発化しているのである。

区分所有の分譲マンションについては、22年4月の不動産価格指数が180.3と、2010年平均を基準として1.8倍にまで高騰している。例えば、21年に供給された新築分譲マンションの平均価格(70平方メートル換算)は、東京都区部で8757万円、首都圏で6475万円、大阪市で5943万円(不動産経済研究所「全国マンション市場動向」より)にまでなっている。こうした高額なマンションは、パワーカップル(夫婦とも700万円以上の年収がある世帯)による実需や不動産投資・相続税対策目的の購入者層が中心と言われている。そして、新築マンションの価格上昇に伴い、中古マンションの価格も高騰している。

住宅ストックの「数」は増え続けているのに、一般庶民や若年層にとっての「入手困難さ」は増すばかりという事態が生じている。1990年代初頭のバブル崩壊後の経済対策として、大量の不良債権を処理できるよう、塩漬け状態になっていた土地の有効利用を目指し、政府は容積率などの規制緩和政策を推し進めた。そのため、現在はバブル期と比較すると、より大きなボリュームの分譲マンションを建てることが可能となっており、大都市部を中心に1棟当たりの住戸数が格段に多いタワーマンションの建設ラッシュが続いている。

住宅建設は民間ビジネスのため、当然、高い収益性が見込まれるエリアがターゲットとなり、そうした地区で住戸数が積み上がる傾向にある。しかし、都心の高額物件のストックが増えたところで、一般庶民に手が届くわけではない。

将来世代に負担を押し付ける危険な宅地開発

大都市圏の分譲マンションや戸建て住宅の不動産価格の上昇で入手困難さが増す中、コロナ禍によるテレワークの進展もあり、手頃な価格帯で、かつ間取りの自由度が高まる広い住宅を郊外に求める動きも顕在化している。ここで筆者が問題視したいのは、甚大な浸水災害が多発する中で、水害リスクの高い低地の農地エリアで宅地化が進行しているという点である。郊外に広がる農地エリアは、都市計画法によって、原則として開発を抑制すべきとする区域(市街化調整区域)や宅地開発の規制がほぼないに等しい区域(非線引き区域)である場合が多い。大都市郊外に広がる市街化調整区域は、2000年の都市計画法改正によって、自治体の判断で新規の宅地開発を進めることができる規制緩和が可能となった。その結果、優先的に開発・整備すべき市街化区域よりも、市街化調整区域の農地エリアに開発需要がシフトした自治体が数多く見られるようになった。

一方、政府は多発する自然災害を背景に、20年、都市計画法などを一部改正し、市街化調整区域では、原則として、おおむね3メートル以上の浸水リスクが想定される区域は新規の宅地開発を抑制する方向にかじを切った。しかし、改正法の施行後も、少しでも人口を増やすために開発を進めたいと考え、災害リスクが非常に高いエリアに対する規制緩和政策を見直さない自治体もある。

農地はもともと浸水リスクが高い低地にあることが多いため、既成市街地に比べて格段に地価が安く、手ごろな価格帯の住宅供給が可能となる。市町村はとにかく人口を増やしたいし、事業者は住宅をたくさん売りたい。購入者は安くて広い住宅に住みたいと考える。しかし、こうしたニーズを優先させて、近視眼的に災害リスクが高い農地の宅地開発を許容し続けると、災害時や復旧・復興に対する公的コストを増やし、将来世代にまで多大な負担や対応を押しつけることにもなりかねない。

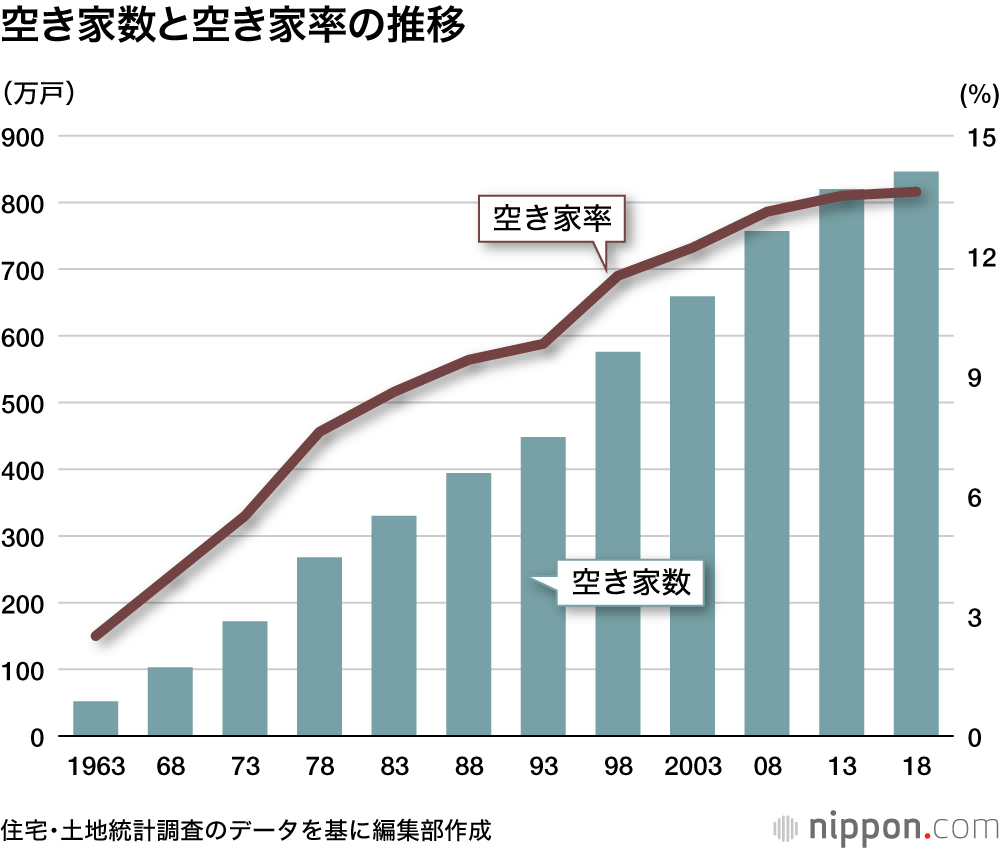

在庫は多いのに店頭には並ばない空き家

住宅ストックを考える上で、空き家の存在も見逃せない。空き家数は1993年からの25年間で2倍以上の849万戸となり、空き家率は13.6%に達しており、住宅過剰を助長する要因となっている。もし空き家の有効活用を行えば、これまでインフラなどを整備してきた郊外部で、中古住宅の流通を促すことも可能だ。さらに老朽化した住宅を解体してその跡地に新築住宅を建てることができれば、街の新陳代謝も期待される。また、都心への一極集中の是正にもつながるだろう。

増え続ける空き家を、住宅を求める人たちが購入・賃貸できるようにすれば、一石二鳥なのでは──そう思われる方も多いだろう。

しかし、残念ながら、「在庫は多いのに店頭には並ばない」状態が続いている。さまざまな地域の空き家問題を調査すると、「相続した家に思い出がある」「遺品整理が大変」「先祖代々の土地だから手放したくない」といった理由から、「取りあえずそのままにしておこう」とする傾向が極めて強い。相続関係が複雑で空き家となっている場合も多い。つまり、需要はあっても、活用可能な空き家が住宅市場に出回らないのである。

特に古くからある街や集落は、先人の知恵で災害リスクが比較的低いエリアに形成されてきた。高度経済成長期に計画的につくられた街は、災害対策を講じて整備したところも多い。こうした地区では、市街化した時期が早かったために、居住者の高齢化や人口減少が進み、街の世代交代が滞ってしまっている。

そのため大都市郊外や地方都市では、空き家の流通がうまくいかず、活用されないので、災害リスクが低いエリアで住宅を購入したいというニーズがあるのに「入手困難さ」が常につきまとっている。

確かに、空き家の中には、建物の荒廃や居住地の衰退などが進み、売るに売れない、貸すに貸せない状態となった「負動産」もある。しかし実際に調査をしてみると、真摯(しんし)に向き合ってくれる不動産業者やNPOを探し出し、粘り良く交渉すれば、信頼できる人に譲渡したり、賃貸したりしているケースが増えている。また、空き家情報をウェブサイトで紹介する「空き家バンク事業」に取り組む自治体もあり、実績を上げつつあるところもある。今後はこうした動きをいかに活発にしていくかが課題だろう。

庶民に手の届く住宅数を増やすことが重要

住宅過剰社会という構造的な問題は、この5年間で大きな変化があったとは言えず、「入手困難さ」をむしろ助長している。特に円安が進む中で、外国資本から転売目的での投資が活発になると、さらに住宅価格が上昇する可能性もある。

「入手困難さ」を低減するには、住宅を一律に捉えるのではなく、一般庶民に手が届く住宅の「数」を増やすための政策に重きを置くことが重要となる。そのためには、例えば、分譲マンションの開発に対して容積率を緩和する際に、公共福祉や開発利益の還元といった観点から、中低所得層にも手が届く価格の住宅(アフォーダブル住宅)の供給という視点を新たに盛り込むことも必要だ。アフォーダブル住宅不足については諸外国でも大きな都市問題となっており、例えば米国では、行政だけでなくGAFA(グーグル、アップル、フェイスブック、アマゾン)などの大手企業がアフォーダブル住宅の供給に取り組むようになっている。

京都市で日本では初めて導入される予定の「空き家税(正式名称:非居住住宅利活用促進税)」のように、活用されない住宅の流通・活用を促進するための新たな取り組みも始まろうとしている。いずれにしろ、人口減少が進み、災害も多発化する日本においては、居住地の立地や数のバランスを、都市圏全体としてどうコントロールするかという観点が必要不可欠であり、高度経済成長期から続いてきた住宅政策や都市計画の在り方を根本的に見直すべき時期にきているのは間違いない。

バナー写真=東京郊外の住宅地(PIXTA)