1章 人類が自ら招いた危機:(3)食肉の大量生産システムが生む耐性ウイルス

健康・医療 科学- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

この20年で45%も増えた食肉消費量

1万年にわたって家畜と密接な関係を持ちつづけてきたことで、イヌ、ウシ、ブタ、ニワトリなどの家畜の感染症が、種の壁を飛び越えてヒトに感染するようになった。英国の環境史家クライブ・ポンティングによると、少なくともヒトとイヌとは65種類、ウシとは55種類、ヒツジとは46種類、そしてブタとは42種類もの病気を共有する。病原体が複数の宿主(しゅくしゅ)に感染するものも多く、まさに、「動物由来感染症」の名称の通りだ。米国の進化生物学者ジャレド・ダイアモンドは『銃・病原菌・鉄』の中で、「家畜は病気の温床であり、家畜を使った食物の大量生産が感染症の拡大を生んだ」と述べている。

私たちになじみ深い病気は、どんな家畜に由来するのだろうか。イヌからは狂犬病や回虫症、ウシからはハシカ、結核、ジフテリア、炭疽(たんそ)症、牛海綿状脳症(BSE)。ブタからは新型インフル、E型肝炎、カンピロバクター感染症(腸の感染症)、クリプトスポリジウム症(腸寄生虫感染症)。アヒルからはインフルエンザ(インフル)などだ。

肉食嗜好(しこう)が世界的に高まり飼育頭数が急増したことで、ヒトと家畜が接触する機会が増えている。特に1900年代半ば以降、世界の畜産業の工業化と集約化が進み、食肉価格も相対的に下がり続けている。国連食糧農業機関(FAO)によると、世界の食肉の生産・消費量は人口増加を上回るスピードで増えている。食肉消費量は2020年に3億3700万トンに達し、2000年から45%も増加した。食肉の9割までが鶏肉、豚肉、牛肉の3つだ。

世界の1人当たりの肉消費量は1961年の23.1キロから2020年には42.3キロへと1.8倍になった。FAOは、人口増と途上地域の生活の向上に後押しされて、肉の消費量は今後も増えつづけ、2030年までに1人当たり45.3キロまで増加すると予測する。

大量生産の闇

世界のニワトリの飼育羽数はここ数十年で加速度的に増加し、1990年の約110億羽から2022年には約259億羽に達した。このうちの4分の3以上が工場方式で飼育されている。1990年代以降、世界のニワトリの飼育数は途上地域で76%、先進国で23%増加した。例えば、ブラジルに本社を置く世界最大の食肉加工会社 JBS S.Aは、年間44億万羽以上のブロイラーを生産している。

餌は遺伝子組み換えトウモロコシを与え、狭いケージに過密状態で閉じ込めて無理やり太らせる。通常の3倍も重い体は、肉用鶏として極限まで品種改変した姿だ。以前は80日ほど餌を与えていたのが、成長促進剤によって飼育期間を大幅に短縮し40~50日ほどで出荷サイズ(ブロイラーで2.5~3キロ)にして、ベルトコンベヤーで運んで機械で自動的に食肉処理する。スーパー用やファストフード用のブロイラーは、もはや大量生産によってコストを競う「工業製品」である。

極度の過密、不衛生などストレスの多い環境で病気も多い。病原性のウイルスや細菌が侵入したら、大惨事になることは目に見えている。以前にも高病原性鳥インフルが時折発生したが、感染は散発的だった。だが近年、工場生産方式の普及で、鳥インフルの流行による殺処分が桁違いに大規模になった。こうした事態を予防するために、ニワトリにはあらかじめ抗菌剤が与えられる。

米国の科学評論家メアリン・マッケンナは『Big Chicken』の中で、米国では年間1万5400トン以上の抗生物質が、家畜に与えられると述べている。これは、人間が使う量の4倍にもなり、耐性菌・耐性ウイルスを生み出す温床になっているという。WHO(世界保健機関)は耐性菌が世界中で拡大しているとして、再三にわたって抗菌剤の乱用に警鐘を鳴らしている。

2022年現在、世界には約78億4000万頭のブタが飼われている。そのうちの約4割は中国で飼育されているが、最初にメキシコで出現した「新型(豚)インフル」は、進出してきた米国の大手養豚会社が経営する巨大養豚場が発生源だったとみられている。ウシは、15億5500万頭で、最も多いのはブラジルの2億3400万頭だ。ブラジルの場合、熱帯林を切り開いて広大な放牧場を造成しているとして国際的な批判を浴びてきた。「国際動物愛護協会(本部・米国)」によると、食肉用以外に、狩猟、実験用、毛皮生産、殺処分されたペットなどを含めると、年間900億頭を超える動物が人間の手によって殺されている。世界人口の10倍を超える数だ。

しかし、食肉消費量が増えていても、世界の飢餓人口は増加している。国連世界食糧計画(WFP)によると、2022年には世界の飢餓人口が7億3500万人に上り、特に新型コロナのパンデミックの影響もあって、2019年から1億2200万人も増加した。ウクライナ危機によって、食料、燃料、肥料の価格が世界的に高騰し、WFPは貧しい国々ではさらに飢餓人口が増える恐れがあると指摘している。

ヒトからペットへの逆感染も

ヒトにウイルスや細菌を感染させるのは家畜にとどまらない。人類は誕生以来、さまざまな病気を野生動物からうつされてきた。WHOの感染症リストによると、現在知られている感染症1415種類のうち61%が動物由来感染症だ。

病原体を保持する動物(自然宿主)と主な感染症

- サル

- エイズ(チンパンジー)

- マラリア(アフリカの大型類人猿)

- 黄熱病

- ヘルペスB

- コウモリ

- 新型コロナ

- SARS

- 狂犬病

- エボラ出血熱

- ニパウイルス感染症

- マールブルグ病

- ラクダ

- MARS

- アルマジロ

- ハンセン病

- 齧歯(げっし)類

- ペスト

- エムポックス(サル痘)

- ラッサ熱

- ハンタウイルス感染症

- 野鳥

- インフルエンザ(アヒル・カモ)

- 西ナイル熱

- クリプトコッカス症

- 両生類・爬虫類

- サルモネラ感染症

- ダニ

- ライム病

- ウシ

- ハシカ

- 結核

- シフテリア

- 炭疽症

- 牛海綿状脳症(BSE)

- ブタ

- 新型(豚)インフルエンザ

- E型肝炎

- カンピロバクター感染症

- クリプトスポリジウム症

感染経路としては、動物の唾液、体液、ふん尿などからの「直接感染」、家畜小屋、水槽、土壌などからの「間接感染」、蚊、ノミ、ダニなどの「昆虫媒介」、そして汚染された水からの「水系感染」などが考えられる。

米フロリダ大学「新興病原体研究所」の動物由来感染症の専門家ベンジャミン・アンダーソンは、動物由来感染症だけでなく、ヒトがペットにうつす逆感染、つまり「ヒト由来感染症(人為感染症)」の危険性を指摘する。ヒトがペットとベッドを共にしたり、キスしたり、食事を分け合ったりする親密な関係になることで、ペットが飼い主から病気をうつされる場合がある。

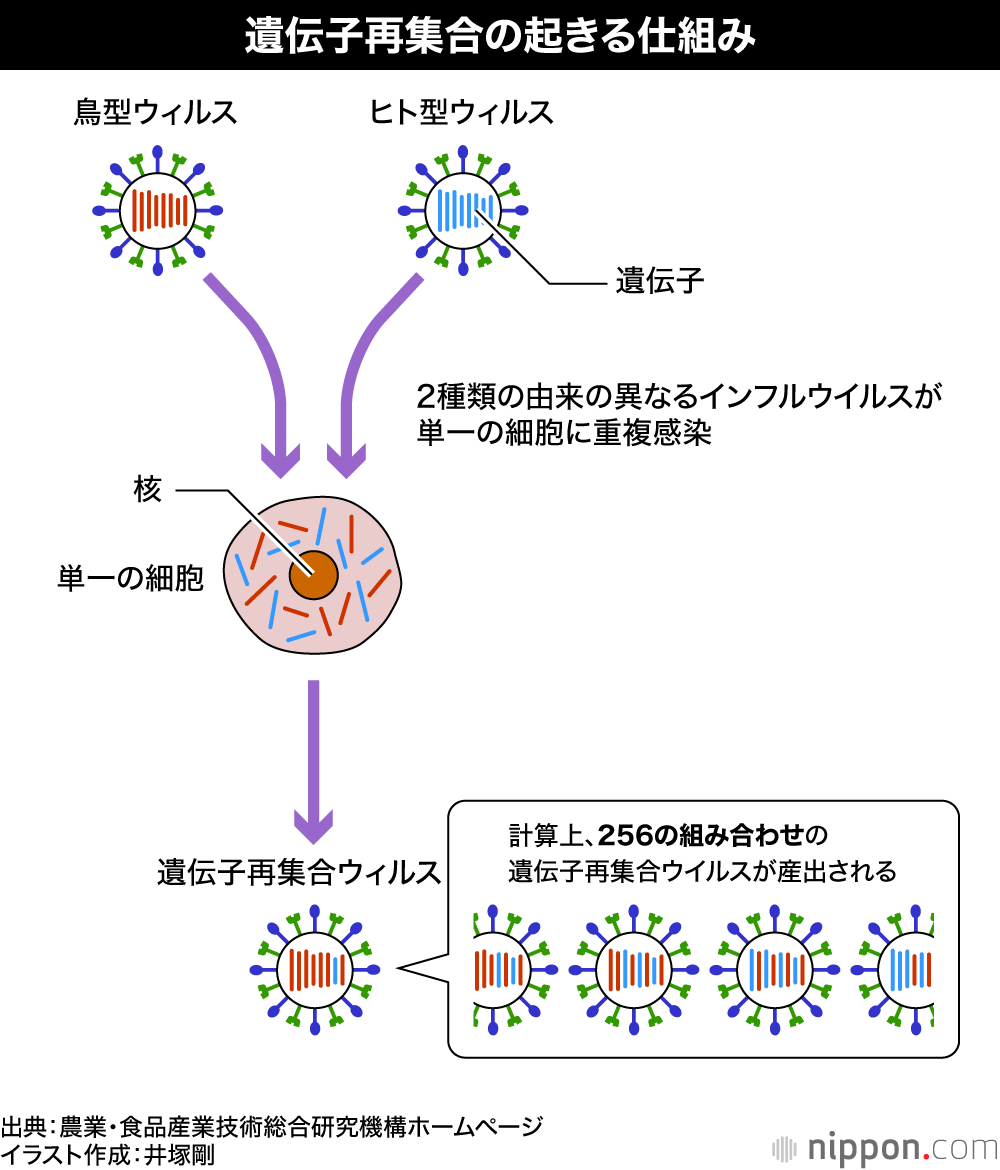

アンダーソンは、「通常はヒトが感染するウイルスは、イヌやネコが持つ受容体(カギ穴)には適合しないので感染しない。しかし、逆感染によってウイルスに突然変異が起きて新しい宿主に適応することはあり得る」という。RNAウイルスであるインフルやコロナのウイルスは、コピーミスや遺伝子再集合によって変異が起こりやすいため、種の壁を越えてペットに病気が感染しやすい。こうした逆感染はペットからヒトや野生動物へと病気を広げる可能性もある。

米ミズーリ大学のインフル・新興感染症センターのヘンリー・ワンは、ニューヨークの地下鉄やブルックリンの公園で捕獲されたネズミが新型コロナのオミクロン株に感染した証拠を見つけた。ネズミはペットではないが、ヒトと同じ生活圏で暮らしている。オーストラリア、オランダ、ベルギーなどの研究者からも、新型コロナウイルスが、ヒトからネズミに感染して、それが変異して再びヒトに「ブーメラン感染」した可能性が指摘されている。ヒトも地球に住む動物の1種であることを改めて思い知らされる。

(文中敬称略)

1章 人類が自ら招いた危機:(4)湿地喪失や森林破壊が感染症の流行に拍車をかける に続く

バナー写真:タイ・チョンブリ県の大規模養鶏場における鶏肉の切断処理作業(この写真は記事の内容に直接の関係はありません)(Photo by Thierry Falise/LightRocket via Getty Images)