芳賀日出男の奄美―真の「民俗写真家」への転機

文化 歴史 地域- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

フィールドワークと写真

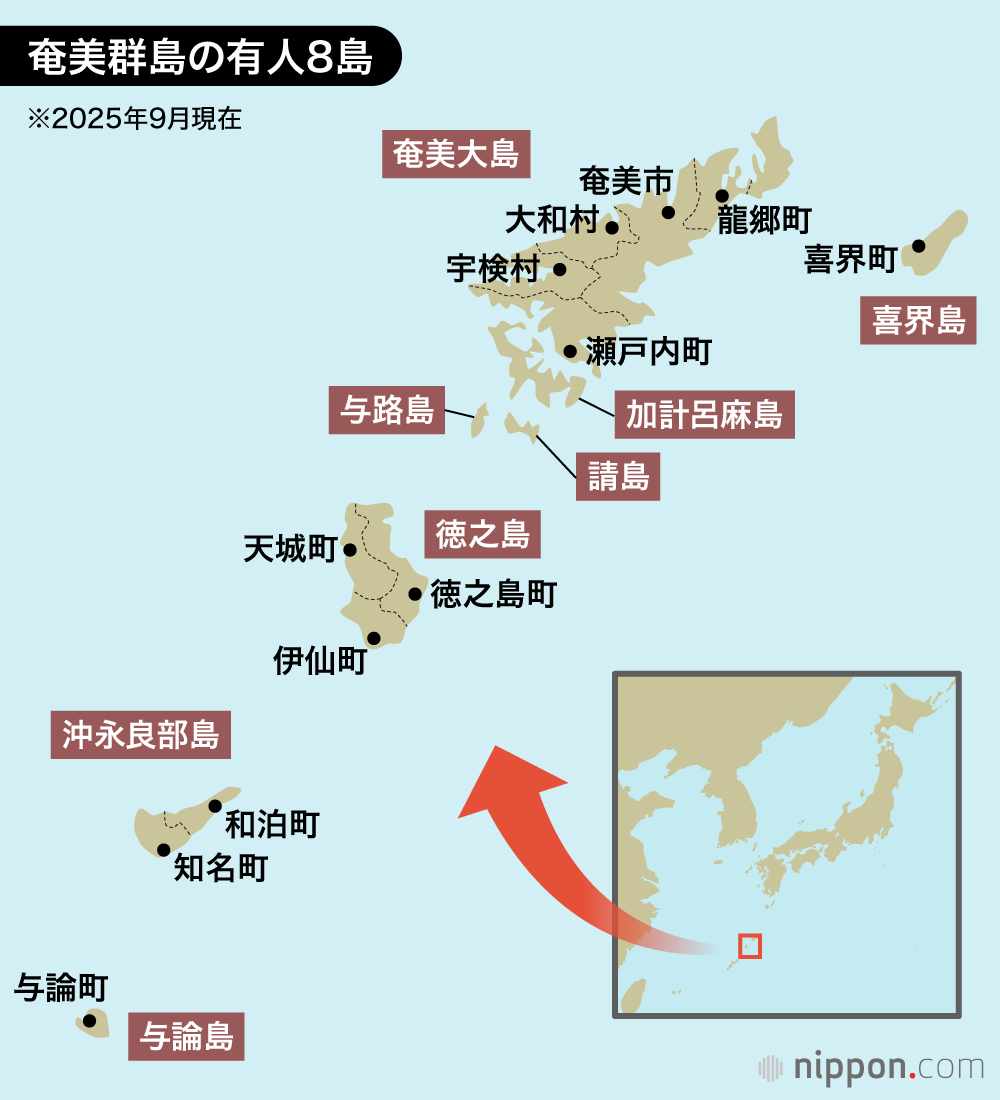

日本人文科学の「フィールドワークにおける写真の活用」という点で、エポックメーキングな試みとなったのが、芳賀日出男(1921-2022)が1950年代に鹿児島県・奄美群島で取り組んだ3年間にわたる撮影である。そして、沖縄復帰以前、日本最南端であった「国境の島々」奄美を調査するということは、敗戦で植民地を失った戦後にあって、「日本とは何か」を捉え直すための、極めて重要なプロジェクトでもあった。

戦後復興から高度成長期に向かう中、本土復帰したばかりの島々には、かやぶき屋根の住居や高倉、頭上運搬、風葬や洗骨など近代以前の暮らしが残っていた。日本の基層文化と南方文化の関係性を調査するため、芳賀は学者らと奄美へ赴く。学生時代の折口信夫の講義をきっかけに、自己流で民俗という被写体と格闘してきた芳賀にとっても、真の「民俗写真家」となる決定的な転機だった。

19世紀初めに西欧で誕生以来、写真は世界各地のさまざまな事物を記録してきた。だが、民俗学や民族学といったフィールド・サイエンスが対象とする人々の生活──暮らしぶり、仕事ぶり、祭りや芸能など──がカメラに捉えられるまでには、しばらく時間がかかった。機材の携行性や光感度の低さなど、人々の生活に密着するのに十分な性能を獲得できなかったからだ。

明治・大正期に中国、台湾、朝鮮、樺太と大日本帝国の版図を駆け巡った民族学者・鳥居龍蔵(1870-1953)は、日本においてフィールドワークに写真を活用した最初期の人物だが、重い写真機と割れやすいガラス乾板を携えての撮影行は困難を極めた。国産フィルムカメラが普及する1925年以降、学術調査への採用が広まったものの、順調には発展しなかった。1930年代後半から戦時体制下となり、国境地域や軍事施設の近辺では、フィールドワークそのものがスパイ行為と見なされたのだ。

九学会連合の奄美調査

制約が取り払われた戦後、堰(せき)を切ったようにフィールドワークが盛んになったのも、当然の成り行きである。同時に海外からの写真機材の輸入、国内のカメラ産業の復興が進み、写真の活用が本格化することとなった。

中でも注目に値するのは、「九学会連合」の共同調査である。渋沢栄一の嫡孫、財界人にして民俗学者である渋沢敬三の主唱のもと、日本人類学会、日本社会学会など九つの学会による横断的な連携を目指して組織された。米国流の地域研究(エリア・スタディーズ)をモデルに、対馬(1950-51年度)、能登(1952-53年度)で大規模な共同調査を実施。3番目の調査地として選ばれたのが、1953年12月25日に米軍統治の手を離れたばかりの奄美群島だった。

この奄美調査(1955-57年度)の団長を務めた民俗学者・関敬吾が写真家の参加を発案したことから、芳賀も同行することとなる。3年間で合計182日を奄美に滞在し、学者たちとの共同作業を通じて民俗写真の手法を模索する。

奄美群島を訪れた九学会連合の調査団。集合写真の後列右端に芳賀の姿もある

加計呂麻島の地狂言「諸鈍芝居(しょどんしばや)」。調査団の来島を受け、戦後初めて披露された

学術調査の技法を撮影に生かす

特筆すべきは、研究者が調査対象の集団に加わる「参与観察」の技法を学んだことだ。ノロやユタといった巫女(みこ)の撮影に関して、芳賀は次のように述べている。

彼女たちは役人、警官などの男性を嫌う。また、学者やカメラマンが、彼女たちの世界に近づくことは容易ではなかった。どうしたら嫌われずに写真を撮ることが出来るようになるだろうか、という私の思案に、若い宗教学者や心理学者が知恵を出してくれた。まず、ノロやユタの家族や親戚の男性で、自分の仕事に誇りを持って働いている人物を探しだす。その人の仕事ぶりから撮りはじめる。もちろん彼は喜んで私の被写体になってくれた。それからノロやユタの家族の子どもたちの写真を撮り、一ヵ月後には、家族にかこまれたユタを彼女の家の中で撮ることができた。次第にノロやユタの親戚の家に私がいても、彼女たちは不思議そうな顔をしなくなった。そしてその家の先祖祭りに招かれてきたユタの写真を撮ることができた。この最初の成功により、撮影は快調に進行し、神がかりまでも撮ることができた。そればかりか、ノロやユタは、私に儀式のやり方まで教えてくれるようになった(※1)

参与観察においては、被調査者と信頼関係(ラポール)を築けるかどうかが、データの質を最も左右するといわれる。芳賀の撮影はまさしくラポール構築の実践だった。

沖永良部島では神職者ユタの秘儀に迫り、神がかりの瞬間「あくび」を捉えた

奄美大島では祭司ノロを中心に豊作を祈る「新穂花(あらほばな)」を撮影。少女ノロの日常にも密着し、儀式の流れや祭具を丹念に記録した

奄美で芳賀が習得したもう一つのポイントは、分類法である。調査団が撮影した約3万枚の整理には、文化人類学者G・マードックを中心とする米国・イエール大学の研究者が開発した分類法「HRAF(Human Relations Area Files)」を応用した。第2次大戦中、国家の戦略情報処理のために構築され、民族誌資料を世界規模で分類・保存・通覧することを可能にしたシステムだ。

そして1959年、調査報告書『奄美―自然・文化・社会―』の写真編が出来上がった。論文編の別冊形式をとっており、およそ半世紀にわたる九学会連合の活動で唯一のビジュアル中心の報告書となった。掲載写真770枚のうち4分の3余りの562枚が芳賀の手になり、実質的には芳賀の写真集といえるだろう。

芳賀はこの経験を通じて、被写体を総合的に把握する上での大切な作業として写真の分類を位置付けるようになる。同時に撮影対象も、年中行事から生活全般へと拡大していった。

上:九学会連合奄美大島調査委員会編『奄美』の写真編(右)は「墓」「ノロ」など50項目に分類した写真を「人の一生」「宗教生活」など12章にまとめた 下:芳賀の事務所のフィルム。独自の分類法で整理されている(ニッポンドットコム撮影)

そしてこの分類法は、図らずも、芳賀に「営業的」なメリットをもたらした。撮影地や撮影内容に応じて“タグ付け”された芳賀のフォトストックは、メディアや広告会社の注文に迅速かつきめ細やかな対応が可能となった。これは、分類・整理を担当した妻・杏子の尽力に依るところが大きく、ニーズを把握して芳賀に撮影を指示することもあったという。民俗を撮影した写真家は少なくないが、このような対応は誰にでもできるわけではない。芳賀が民俗写真というジャンルを確立し、不動の地位を築いた真骨頂はここにある。

このように奄美調査は、芳賀の原点といえる。今夏、そのフィルム全点がデジタル化され、長男で写真家の芳賀日向氏から地元自治体に寄贈された。主要な作品は生前から奄美博物館などに寄贈・展示されてきたが、全点寄贈によって、前後のシークエンスをたどり、撮影当時の状況をより具体的に理解することが可能となった。芳賀写真の資料的価値はさらに高まるだろう。失われた民俗が人々の目に届き、新たな発見を誘うことを願ってやまない。

上:芳賀日向さん(中央右)が奄美調査の画像データを奄美市に寄贈 下:沖永良部島の知名町と和泊町にも現地の画像を寄贈。両町は町誌掲載や写真展などで活用するという(ニッポンドットコム撮影)

文中のモノクロ写真は芳賀日出男撮影(1955-57年)

バナー写真:1950年代奄美大島の農耕・漁労風景

(※1) ^ [芳賀日出男「奄美大島のノロとユタ」重森弘淹・田中雅夫編『日本写真全集9 民俗と伝統』小学館、1987年、162-163頁]