『君たちはどう生きるか』でさらなる高みへ―巨匠・宮崎駿が示すアニメーションの可能性

文化 社会 国際・海外- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

国内よりも海外で高評価

2023年7月、前作『風立ちぬ』から10年ぶりの宮崎駿監督作品『君たちはどう生きるか』が公開されると、賛否両論が巻き起こった。

まず、「分かりにくい」という声があった。明確に説明されない部分が多く、読み解くのは鑑賞者次第の部分が大きいのだ。一方で、これまでの作品に比べて一段と自由奔放で、表現力豊かな手描き作画やイマジネーションの飛躍に魅了される人たちもいた。

公開前から、その「異例さ」が話題になった。ひとつは出資者を募らず、製作資金をスタジオジブリが全額出資したこと。この選択により、完成期日を設けず、監督が納得するまで作業を続けることが可能になった。だからこそ、豊かなイメージと重層的な物語が生み出されたのだろう。

具体的な情報を封印する戦略も話題を呼んだ。公開前の予告映像や場面写真、あらすじやキャラクターはもちろん、制作スタッフのクレジットも伏せられ、披露されたのは劇場用ポスターだけだった。この戦略により、作品への期待が高まると同時に、公開後の作品を巡る議論も活発となった。

一方、興行収入を見ると、93.3億円(2024年5月12日現在:興行通信社調べ)で、1997年の『もののけ姫』から続いていた100億円超えには届かなかった。

むしろこれまで以上の大きなムーブメントを巻き起こしたのは海外だ。2023年12月に北米で “The Boy and the Heron” のタイトルで公開されると、すぐに週末興行ランキングのトップに立った。米国で海外映画がトップになるのは異例のことだ。最終的な興行収入4679万ドル(2024年4月30日現在:Box Office Mojo調べ)は、これまで北米公開されたスタジオジブリ映画のトップだった『借りぐらしのアリエッティ』(12年 “The Secret World of Arrietty”/宮崎駿は企画・脚本担当)の2.5倍にもなった。

米国だけではない。24年4月3日に公開された中国では同月末までに7.7億元(猫眼電影調べ)、日本円で約160億円超の興行成績を残している。スタジオジブリ作品としては過去最高、中国で公開された邦画としても歴代2位の成績だ。『君たちはどう生きるか』は、日本以外のほとんどの地域で宮崎監督の過去最大のヒット作なのである。

作品の評価も極めて高い。24年2月に海外映画としては初めて米国の第81回ゴールデングローブ賞で最優秀アニメーション映画賞受賞、3月には米アカデミー賞でも最優秀長編アニメーション賞に輝く。

さらに5月のカンヌ国際映画祭は、宮崎駿と故・高畑勲らの功績をたたえ、スタジオジブリに名誉パルムドール賞を授与した。これも『君たちはどう生きるか』公開のタイミングと無縁ではないはずだ。今、世界の映画界で宮崎とスタジオジブリは、新たな高みに立っている。

豊かな「手描き」の世界

83歳の巨匠による最後の長編になるかもしれないとなれば、おのずと注目を集める。また、海外での大ヒットは、動画配信の世界的な広がりも背景にある。この10年ほど、配信を通じて日本アニメのファン層が広がり、劇場版が各国で上映される機会も増えている。2020年には、北米の大手配信サイトMax (旧HBO Max)がジブリ作品の配信を開始、ネットフリックスの世界配信も始まり、海外でのさらなる認知が広がっていた。

だが、それだけではない。『君たちはどう生きるか』には、いまなお表現への挑戦を続け、世界を引き付ける宮崎作品の魅力があふれている。

特に海外の観客を驚かせたのが、「手描き」アニメーションの素晴らしさだ。空に羽ばたくカラフルなインコたち、主人公の体にはい上がるカエルの群れ、崩れゆく塔の中の世界などは、手描きならではの生々しさがある。

眞人(上)とアオサギ(サギ男)© 2023 Studio Ghibli

手描きアニメにはアニメーターの卓越した技術が必要で、手間と時間もかかる。制作過程で描かれた絵のほとんどが、宮崎をはじめとする少数精鋭のアニメーターや美術スタッフが紙に鉛筆と絵具で描いたという。

海外の長編アニメーションでは、システマティックな3DCG作品が主流となり、たとえ「手描きアニメーション」と呼ばれていても、作画や美術にはデジタル機材が使われることが多く、CGアニメとの境界が曖昧になっている。手描き工程の多くは失われてしまったのだ。

その中で、スタジオジブリが昔ながらの工程を継承していること自体が驚きとして受け止められた。実際、2001年に始まった米国アカデミー賞の長編アニメーション賞で、最優秀賞を獲得した手描きアニメーションは、『千と千尋の神隠し』(03年受賞)と『君たちはどう生きるか』の2作品のみで、主流はピクサーに代表されるCGアニメーションだった。

「隙間」として残される謎

もうひとつ、宮崎作品の大きな魅力は、一般的な子ども・家族向け映画のフォーマットから自由なことだ。ディズニーやピクサーなどの長編作品は、あるべき親の姿、子どもの姿を描き、どこか教訓的だ。望ましい世界が想定されており、個々の作品は優れていても、全体的な傾向として、どこか深みがない印象を受ける。

宮崎駿は、そうした一面的な教育的価値観とは距離を置く。また、善悪の明確な対立は設定しない。『君たちはどう生きるか』の主人公・眞人(まひと)は故意に自分の頭に石を打ち付け、その怪我(けが)を同級生の仕業と思わせる。そして、ある場面で「自分の中には悪意がある」と告げる。誰にでも内なる「悪」はある。世界には「悪意」があふれている。それにどう向き合うのか。観客はさまざまな思いを巡らせるだろう。そこに宮崎作品の深さがある。

創作の際は、ビジュアルのイメージを描いてそこから物語を発展させていくスタイルだという。『火垂るの墓』(1988年)や『かぐや姫の物語』(2013年)などの傑作を生んだ高畑勲が、まず論理的に物語を組み立てるのとは対照的だ。そうした自由さが予想のつかない展開を生み出す。

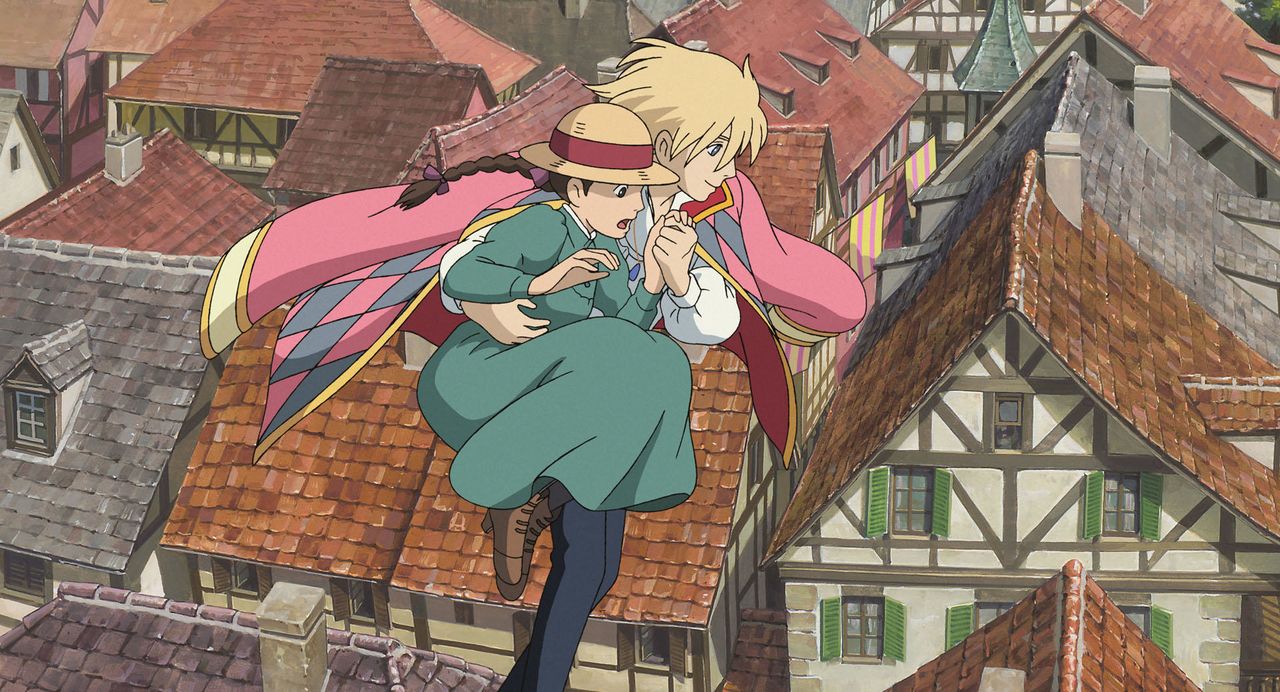

初期作品では、エンターテインメント性がより重視されていた。90年代、『紅の豚』(1992年)以降、「分かりやすさ」から解放され、物語に「謎」が残されるようになる。同作では、主人公のポルコが、どうして豚の姿になったのかについては語らない。『もののけ姫』(97年)では、物語の発端となるアシタカが受けた呪いが最後に解かれたのか明確に描かれない。『ハウルの動く城』(2004年)では、魔法使いのハウルが戦う隣国の事情はほとんど語られない。

『ハウルの動く城』(2004年)© Studio Ghibli

『君たちはどう生きるか』でも、塔の中の異世界がどのように維持されていたのか、アオサギは結局どんな存在だったのか説明されない。宮崎駿の物語の特質は、こうした「隙間」にある。

多くの人が映画の物語に合理性を求めるため、通常のフォーマットでは、物語の中で起きる事象は説明され、伏線は回収される。しかし宮崎作品では、「隙間」の判断を観客に委ね、考えさせる。観客も “お約束事” を期待していない。むしろ監督の自由気ままな創作世界を求めているのだ。

『もののけ姫』『千と千尋』で世界的巨匠へ

日本では『風の谷のナウシカ』(1984年)を契機にその作家性が注目され、一般的知名度も高まっていった。海外でも『となりのトトロ』(88年)や『魔女の宅急便』(89年)はビデオ発売などを通じて人気を得るが、スタジオジブリも宮崎駿もまだ広く認知はされていなかった。

『風の谷のナウシカ』(1984年)© Studio Ghibli

『となりのトトロ』(1988年)© Studio Ghibli

それまでの作品より難解になった『もののけ姫』が1999年に北米公開されると、映画作家としての評価が高まっていく。決定打は2002年、ベルリン国際映画祭『千と千尋の神隠し』の金熊賞受賞だ。アニメーション映画が同賞を受賞するのは初めてだった。単純なエンターテインメントとは一線を画し、さまざまな解釈や読み解きを要する作品であることが、世界的評価につながったのではないだろうか。

『千と千尋の神隠し』(2001年)© Studio Ghibli

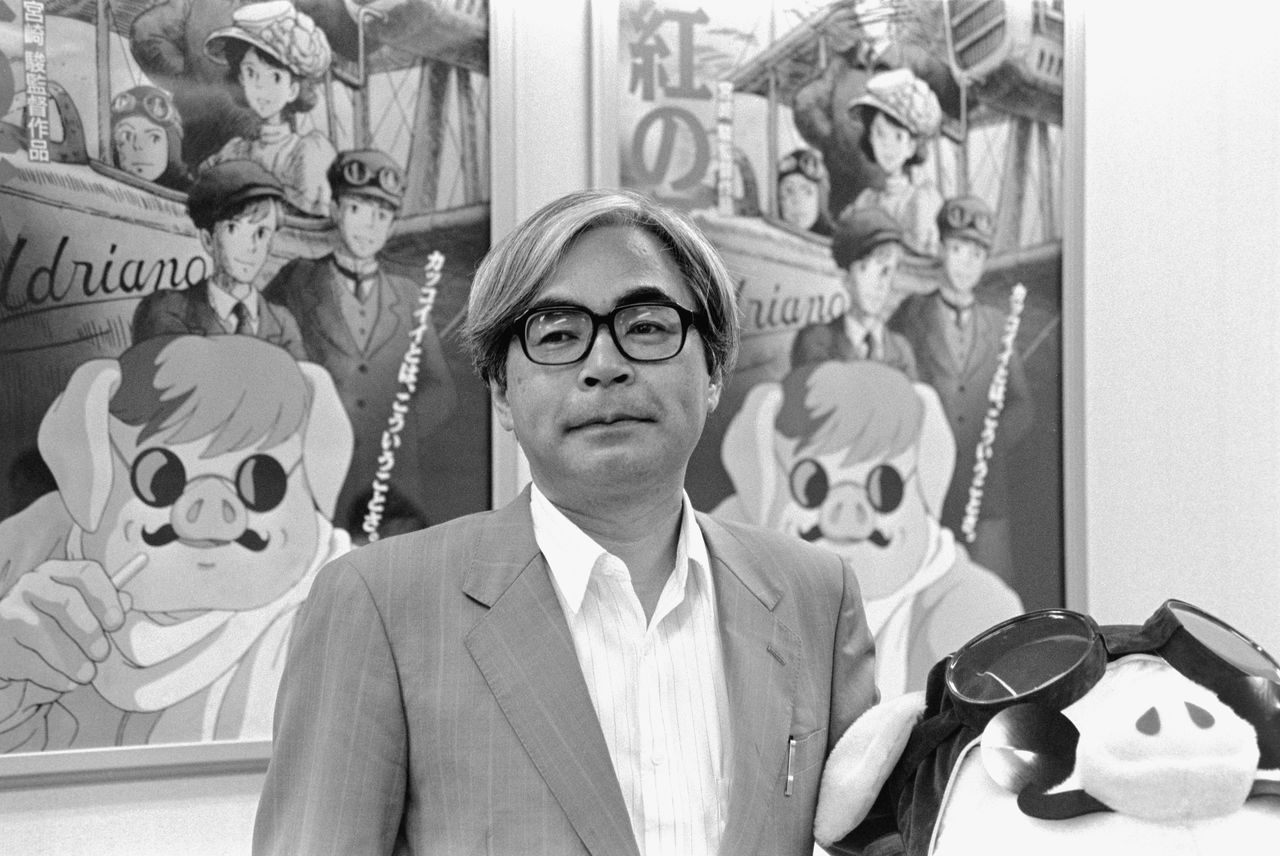

第52回ベルリン映画祭金熊賞受賞の際の記者会見(2002年2月、東京・千代田区の帝国ホテル=時事)

いま世界の映画界では、アニメーションの可能性に新たな関心が高まっている。今年のカンヌ国際映画祭では、「オフィシャルコンペティション」「ある視点」「監督週間」といった主要部門でアニメーション作品が上映された。子ども向けのジャンルではなく、一つの映画表現として存在感が増している。『千と千尋の神隠し』は、そのきっかけを作ったといえる。宮崎駿とスタジオジブリの名誉パルムドール受賞には、そうした背景もあるだろう。

未来を信じること

子どものためにアニメーションを作っている―宮崎は、その思いをしばしば強調する。その信念は、作品の終盤で常に未来への希望を提示することに表れている。『風の谷のナウシカ』のナウシカは滅びゆく世界でも希望を捨てない。『君たちはどう生きるか』では、眞人は新しい家族を受け入れる。

現実の世界は、暗いニュースばかりだ。その「悪意のある世界」の中でも、ポジティブでいること、明るい未来を信じること。これこそが宮崎駿の子どもたちに対するメッセージである。だが、希望ある未来に引かれるのは、子どもだけではない。親も、またその親世代も同様だ。世代を超えて心に響くのは、単純なストーリーではなく、大人でも真正面から挑み、思考することが求められる複雑さを内包しているからだ。

重層的な世界観、妥協を許さない展開、ともし続ける希望の灯で子どもも大人も引き込む魅力があること。それこそ、世界が求める日本アニメの方向性であると同時に、映画表現としてのアニメーションの可能性を広げる鍵なのではないだろうか。

バナー写真:宮崎駿(撮影:nippon.com/2016年)と『千と千尋の神隠し』『君たちはどう生きるか』のポスター(© Studio Ghibli)