新たな価値観を模索する昭和30年代:三島由紀夫、大江健三郎ら戦後の作家が問いかけたもの

Books 文化- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

「金閣ほど美しいものは此世(このよ)にない」

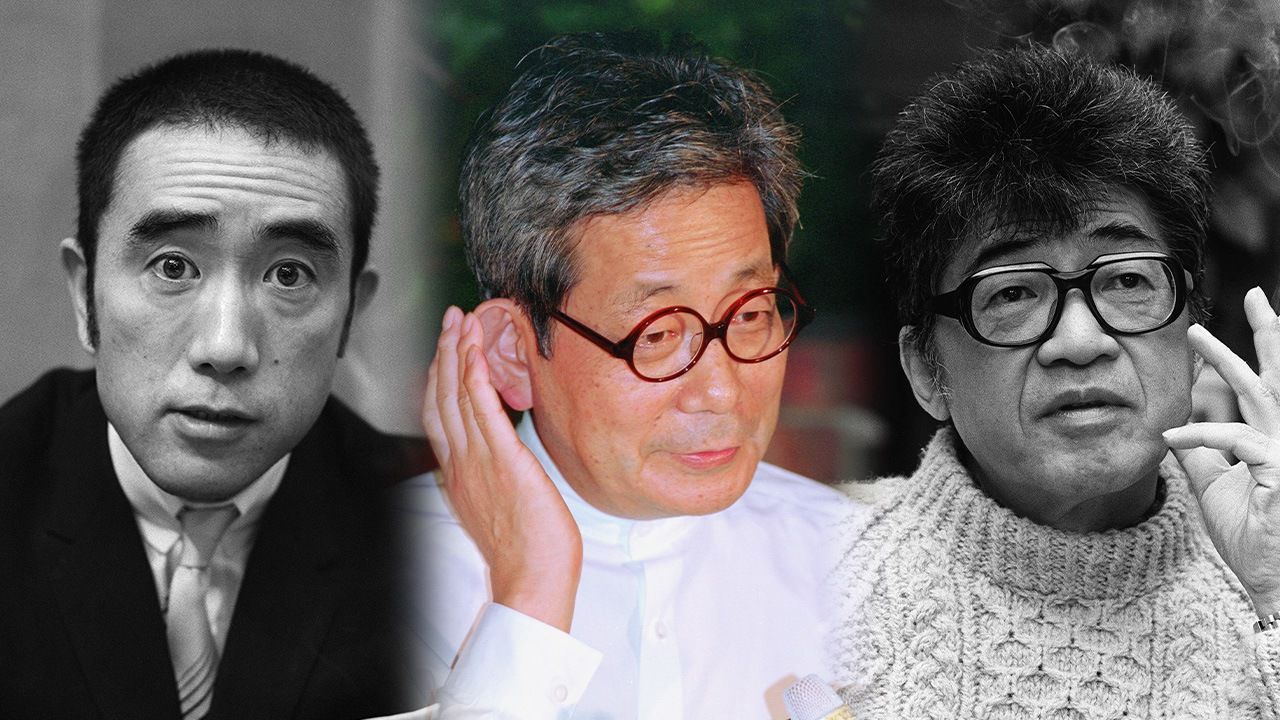

三島由紀夫(1925-1970)は、東大法学部を卒業し、大蔵省在職中の24歳で初めて書き下ろした自伝的長編『仮面の告白』(昭和24=1949=年)で頭角を現した。『潮騒』(昭和29=1954=年)でベストセラー作家となり、『金閣寺』は金閣寺放火事件に材を得て、日本の伝統美の破壊を試みた野心的な作品である。

舞鶴(京都府)から日本海へ突き出た辺ぴな岬の寺に生まれた「私」は、幼時より住職の父親から「金閣ほど美しいものは此世(このよ)にない」と聞かされて育った。生来の吃(ども)りで容姿に劣等感をもつ少年は、周囲から哄笑(こうしょう)の対象となり内向的になっていく。

少年の父親は、修業時代に仲間だった金閣寺の住職に息子の将来を託していた。戦争末期、少年は父親の遺言に従って金閣で得度し、住み込みの徒弟となる。金閣は、次第に絶対的な美として少年の心をとらえていくが、その心象風景は複雑だった。幼い頃からの憧憬とともに憎悪がある。空襲で焼かれる金閣を空想しては、陶然とした思いに酔いしれた。

美と破滅は表裏一体の関係だった。だが、金閣は焼かれなかった。「私の心象からも、否、現実世界からも超脱して、どんな種類のうつろいやすさからも無縁に、金閣がこれほど堅固な美を示したことはなかった!」と愕然(りつぜん)とするのである。

仏教大学の予科に通う学僧となった主人公は、あるきっかけからすさんでいく。身の回りの世話をしていた住職からも遠ざけられ、彼は破局に向かって突き進む。「金閣を焼かねばならぬ」。その思いだけにとらわれていた。

昭和45(1970)年、三島は割腹自殺を遂げる。作中で放火を決意した主人公が、敢然として言い放つ場面がある。「世界を変貌させるのは決して認識なんかじゃない」「世界を変貌させるのは行為なんだ」。三島が「美」に託して問い掛けたかったものは何であったか。

「徳と言うものの味気なさと退屈」

昭和25(1950)年6月、朝鮮戦争の勃発。翌26(1951)年9月、サンフランシスコ講和条約によって日本は独立を回復するものの、東西冷戦が激化。昭和35(1960)年には、岸信介内閣による日米安保条約の締結に端を発し、若者を巻き込んだ安保闘争が激化する。そうした「政治の季節」を迎えようとする前夜──。

『太陽の季節』は、石原慎太郎(1932-2022)が一橋大学在学中に発表した短編だが、既成の価値観を破壊する「非道徳的な文学」として世間に衝撃を与え、賛否両論の末に、史上最年少で芥川賞に選ばれる。ここで描かれた若者の生き様は「太陽族」と呼ばれ、作家は一躍時代の寵児(ちょうじ)となった。

主人公の竜哉は拳闘とヨット遊びに明け暮れる高校生だ。興味があるのは「女、取引、けんか、恐喝」という悪漢ぶり。仲間はいる。しかし、その関係は打算的で友情など信じていない。

竜哉には英子という恋人がいるが、単なる遊び相手にすぎない。彼はこう考えるのだ。「人間にとって愛は、所詮持続して燃焼する感動で有り得ない。それは肉と肉とが結ばれる瞬間に、激しく輝くものではないだろうか」。主人公は、徹頭徹尾、反逆的に、刹那的に生きている。著者はこう書くのだ。

「人々が彼等を非難する土台となる大人たちのモラルこそ、実は彼等が激しく嫌悪し、無意識に壊そうとしているものなのだ。彼等は徳と言うものの味気なさと退屈をいやと言う程知っている」

彼らは時代に何を求めたのか。英子は竜哉の子供を身ごもった。その結末の書きっぷりは、終生タカ派としてマッチョな人生を貫いてきた石原慎太郎らしさの発露というべきものだろう。

「猶予の時代」の「現実逃避」

東大仏文科時代に文壇デビューした大江健三郎(1935-2023)が、23歳の夏に書き始めたのが『われらの時代』である。みずみずしくも荒々しい作品となり、あえて過激な性表現や暴力的な描写を取り込んでいるが、文壇の評価は手厳しかった。

5年後、文庫化に際して大江は「ぼくはやはりこの長編小説を深く愛しているし、これはぼく自身の小説でしかありえないと思っている」と反論している(『《われらの時代》とぼく自身』)。後年、彼はノーベル文学賞を受賞するが(1994年)、本作は大江文学の原石となる作品だろう。

物語は2人の兄弟の生き様を並行して描き、進んでいく。大学の仏文科で学ぶ靖男は、外国人相手の中年の娼婦・頼子と同棲している。彼女との性生活に倦(う)んでいるものの、将来の展望もなく現状に甘んじていた。

わずかな希望は、応募した日仏交流の懸賞論文に当選すれば、3年間、フランスに留学する機会を与えられること。日本から脱出すれば、頼子との関係を清算できて、新たな生き方を見出せるか。

16歳の弟・滋は、ジャズトリオ「不幸な若者たち」(アンラッキー・ヤングメン)のピアノ弾きだ。16歳のクラリネット奏者・康二と、20歳で朝鮮戦争帰りの在日朝鮮人のドラムス・高(こう)の3人は、地下のクラブでライブ活動をしているが、刺激を求め、享楽的に生きている。

彼らは偶然、右翼グループのデモに参加し、車列の中の天皇の姿を目の当たりにする。彼らにとって「消耗や衰弱の象徴」でしかない「静かなる男」を驚かせてやろう。それだけの動機で、彼らは高が隠し持っていた手りゅう弾を車列の前に投げる計画を立てるのだ。

大江は「若い日本の人間には、未来などはない」と書くが、登場人物を通して現状打破への強烈な渇望を訴えているかのようだ。若者には「猶予の時代」の「現実逃避」しかないのかと問うている。「政治の季節」はまだ先だ。

靖男と滋、終局に至るそれぞれの人生の選択は、まさに「われらの時代」である。石原慎太郎描くところとはまた別種の、当時の若者の生態を描き切った力作だと思う。

圧巻の逃亡劇の末の奈落

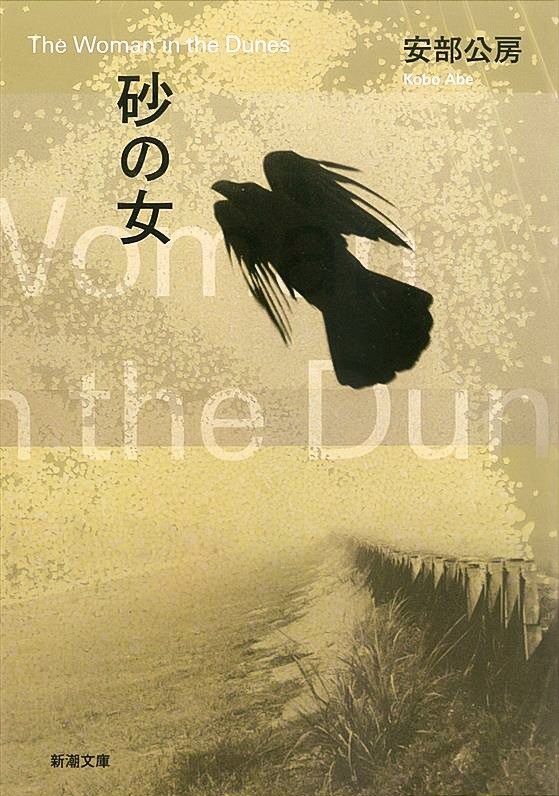

東京生まれの安部公房(1924-1993)は、医師だった父親の仕事の関係で満州に育ち、東京帝国大学医学部に進む。戦後に卒業したが、医師にはならず執筆活動に入った。昭和26(1951)年、『壁 - S・カルマ氏の犯罪』で芥川賞を受賞。劇作を主としていたが、『砂の女』は長編小説に取り組むようになった初期の代表作である。

「八月のある日、男が一人、行方不明になった」──彼は休暇をとって海岸へ昆虫採集に出かけていた。目的は、砂地に棲む小さな虫ハンミョウ。新種を発見すれば、ラテン語の学名とともに本人の名前も刻まれる。

ところが、男は砂丘に住む村人の奸計(かんけい)にはまり、穴底のボロ屋に幽閉される。地上まで20メートルあるが、縄ばしごは持ち去られた。そこには一人の無口な女が暮らし、毎夜、黙々と砂をかき出す作業に追われていた。村人が、上からモッコ(縄で編まれた運搬道具)を垂らし、女が砂を詰めた石油缶を引き上げていく。

砂は生き物のように穴底に流れ込み、かき出さなければ生き埋めになる。それどころかあふれた砂は、村全体を飲み込んでしまう。とても女手では手に負えない。男は格好の手伝いとして穴倉に閉じ込められたのだ。

それから、あり地獄のような生活が始まった。脱出を試みても砂に足が埋もれるだけで登れない。絶望的な状況に男は煩悶(はんもん)するが、水と食料の支給と引き換えに砂かきの単純労働を繰り返す。圧巻の逃亡劇の末の奈落。男はどうしたか──。

本作は、幻想的で奇妙な寓話(ぐうわ)だが、迫真の普遍性がある。翻って現実世界では、われわれは時代の空気にとらわれた生活から抜け出せなくなっているのではないか。折り合いをつけて希望を持ち続けるしかないのか。本作は、英訳をはじめ世界20数カ国語に翻訳されて、「世界文学」となった。安部公房の没後、彼はノーベル文学賞の候補と目されていたことが明らかになっている。

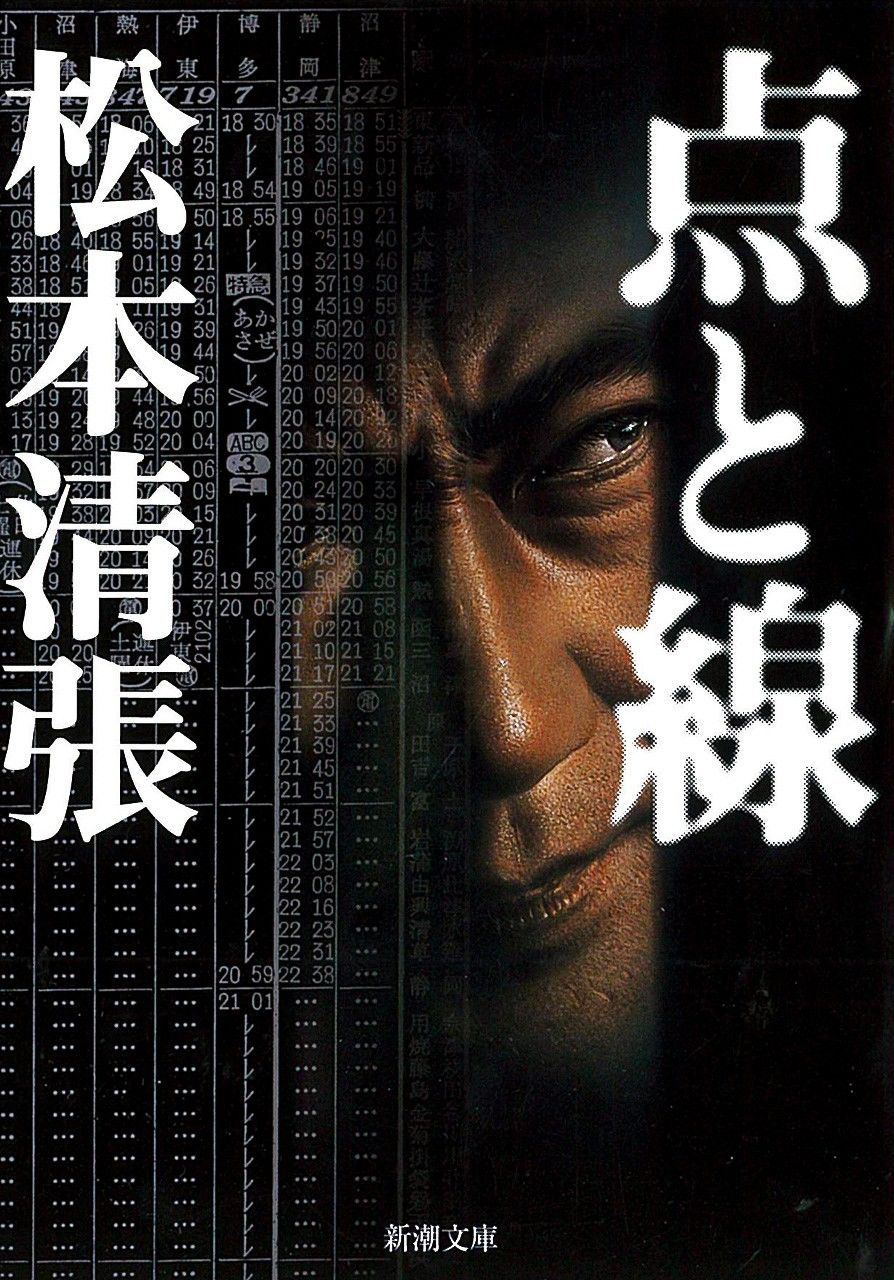

貧困の中で育った遅咲きの天才

松本清張(1909-1992)は、太宰治と同年の生まれである。だが、太宰と違い、貧困の中で育ち、尋常小学校を卒業後、職を転々とした。朝日新聞西部本社に版下画工の職を得たが、召集されて朝鮮で終戦を迎え、戦後に復職。懸賞小説に応募した『西郷札』の入選により作家の道が開けた。このとき41歳。遅咲きの天才である。

『点と線』は、社会問題を取り込んだ「社会派ミステリー」と呼ばれる新たなジャンルの先駆となり、大ベストセラーとなった金字塔である。まず、時刻表トリックの着眼点が秀逸だった。

機械工具商会を経営する安田は、なじみの料亭の仲居と東京駅の13番ホームにいた。15番ホームを見ると、同じ料亭の仲居と同伴の男が、九州博多行の特急に乗り込むところであった。2人は恋人のように見える。

それから1週間後、博多の海岸で2人の死体が発見された。男は、汚職事件の渦中にある某省の課長補佐だったが、現場の状況から心中事件と処理された。東京駅での目撃証言がある。

汚職捜査担当の若手刑事は、情死という結論がふに落ちない。ホームを電車が頻繁に行き交う東京駅で、偶然、離れたホームにいる人物を目撃できるのか。時刻表を調べると、4分間だけ15番ホームが見通せる時間があった。

安田は某省と取引がある。だが、心中事件のあった時刻に、北海道に出張中だった。この鉄壁のアリバイ崩しが最大の読みどころ。世情、政財官界を巻き込んだ昭電疑獄、造船疑獄があり、著者が描く複雑な背景と犯行の動機に説得力があった。キャリアではない役人だから、死をもって口を封じられたのである。

松本清張のミステリーは、社会性とともに「動機」に重きを置いていたからこそ、犯行に及ぶ人間の業が深く描かれ、多くの読者の共感を呼ぶ。苦労人だった著者が目を向けていたのは、社会の不公平や理不尽だった。

代表作の『ゼロの焦点』では、占領期の進駐軍相手の売春が犯行の背景にあり、『砂の器』は、かつて「らい病」と呼ばれたハンセン病が不治の病と差別されたことから生まれた悲劇である。明治生まれの著者は、戦後派作家とは違った目線で時代を切り取った。

【昭和30年代の10冊】

- 『金閣寺』(昭和31年)、三島由紀夫

- 『太陽の季節』(昭和31年)、石原慎太郎

- 『点と線』(昭和33年)、松本清張

- 『われらの時代』(昭和34年)、大江健三郎

- 『砂の器』(昭和36年)、松本清張

- 『砂の女』(昭和37年)、安部公房

- 『愛と死をみつめて』(昭和38年)、大島みち子、河野實

- 『パリ燃ゆ』(昭和39年)、大佛次郎

- 『されどわれらが日々』(昭和39年)、柴田翔

- 『個人的な体験』(昭和39年)、大江健三郎

バナー写真:三島由紀夫(左)、ノーベル賞受賞が決まり自宅前で記者会見する大江健三郎(中)、安部公房(右)=いずれも時事