“タイタニック” から脱出できるか―森喜朗元首相の女性蔑視発言に見る「沈没」する日本

社会 政治・外交 文化 ジェンダー・性- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

女性を増やせと文科省が「うるさい」

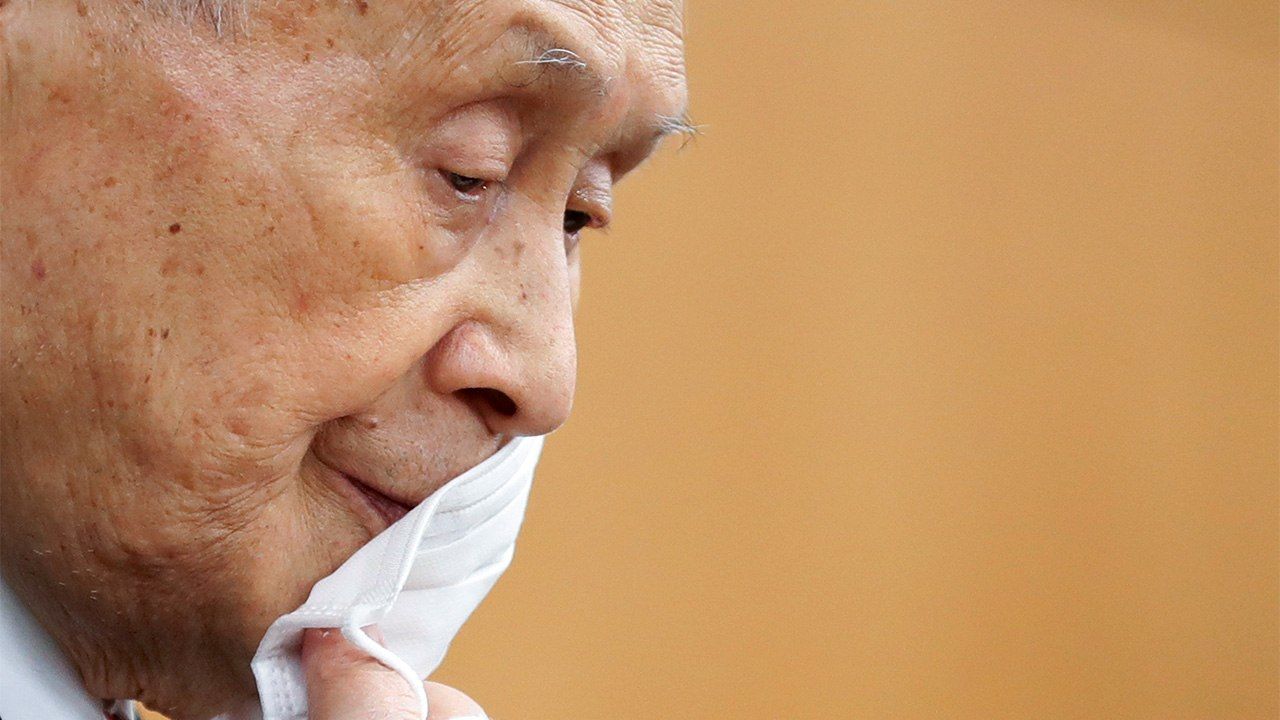

2021年2月、東京五輪・パラリンピック競技大会組織委員会(オリパラ委員会)会長の森喜朗元首相が、日本オリンピック委員会(JOC)臨時評議員会で、「女性理事をもっと増やせと文科省がうるさく言うが、女性がたくさん入っている理事会は時間がかかる」と発言して大きな波紋を呼び、翌月に辞任した。

念のために補足すると、発言の背景には、男女共同参画社会基本法などに基づき、「あらゆる分野の指導的位置に女性が占める割合を少なくとも30パーセント」にするという政府目標がある(当初の「2020年度までに」は「2020 年代の可能な限り早期に」に先送りされた)。オリパラ委員会もJOCも文科省の管轄下にある機関として、当然その縛りがかかっている。

森氏は、そうした国を挙げての方針を、うるさい話だ、上からやらされているが実は非効率とこきおろしたわけだ。さらに続けて「女性というのは競争意識が強い。誰か1人が手を挙げると、自分も言わなきゃいけないと思うのだろう。それでみんな発言する」とも付け加えた。

森氏の関わる委員会で女性の割合が増えて実際に会議が長くなっているのか、氏の主観にすぎないのかは不明だが、もし「何も知らないくせにまた女が口を出す」くらいに氏が思っているのなら、女性の発言をうんざりするほど長く感じていたことだろう。

仮に女性理事たちの発言が多いことが事実だとしても、何の不思議もない。政府目標の「30パーセント」に向けて、文科省が「うるさく」働きかけているのは、似たような年代や職業のバックグラウンドを持つ男性ばかりで物事を決めるには限界がある、組織や社会の発展のためには「ダイバーシティ」が必須、との考えからだ。これは日本政府の発案というわけではなく、すでに世界の常識だ。その観点から選ばれた女性理事が会議で活発に発言するのは、期待されている役割を積極的に果たすことで組織に貢献をしようとしているからだ。それを、見栄を張って無駄な発言をするなどの扱いをされるのでは、いったい何のために任命されたのかと力が抜けるだろう。

森氏は、リップサービスのつもりか、「私どもの組織委員会にも女性はいるが、みんなわきまえておられる」とも付け加えた。これではオリパラ委員会の女性委員は、既成の組織文化に追従するだけのお飾りと評されたようなもので、失礼千万な話だ。

「日本社会の本音」と援護

厳しい批判を浴びて会長辞任に追い込まれても、恐らくご本人は、「女性に失礼な発言だったかなぁ」くらいにしか認識しておらず、なぜそこまで問題視されたのかは、理解していないのではないか。しかし、事の重大さが認識できなかったのは森氏だけではない。この発言があった会合では山下泰裕JOC会長をはじめ大勢の評議員が出席していたとのことだが、誰も反論することはなく、笑い声が起きたそうだ。これは問題発言だと考えた出席者もいただろうが、JOCとして看過できないほどの大問題だとまでは、誰も考えなかったのだろう。

さらにこの発言が報道され、すぐに女性蔑視であると批判が広がってからも、経団連の中西宏明会長(当時)は、「日本社会の本音ではないか」と発言を肯定したうえで、「ぱっと批判が広がるSNSは恐ろしい」とかばうなど、中西氏自身の理解の無さを露呈していた。ネット上でも「そこまで批判されるようなことではない」「森会長へのいじめ」といった援護、擁護の発信が相次ぎ、こうした時代錯誤の女性蔑視が根深いことがあらわになった。

日本はなぜいつまでも変われないのか

「ジェンダーギャップ指数」では、毎年百何十位(2021年3月末公表のランキングでは156カ国中120位)。特に先進国・民主主義国とみなされている国の中では断トツに男女平等が進まず、差別が無くならない。1979年に国連総会で採択された「女性差別撤廃条約」を批准して30年以上たつにもかかわらずだ。

同条約はジェンダーステレオタイプが差別の要因であり、それを無くしていくべきだとした点で画期的なのだが、それを理解している政治家や経営者はどれほどいるのか。同条約の効果を高める目的で99年に採択された「選択議定書」(批准すれば、その国の個人は、権利侵害の事実を「女性差別撤廃委員会」に直接通報できる)も、世界100カ国以上が批准しているにもかかわらず、日本は未採択だ。

「政治分野における男女共同参画推進法」もようやく成立したものの、本来目指していたはずのクオータ制(議員選挙で候補者や議席の一定割合を割り当てる制度)導入からは大きな距離がある。最近、超党派の議員連盟が、実効性を上げるために、候補者に占める女性割合の数値目標を各政党に義務付けることを同法の改正案に盛り込もうとしたが、自民党ほかの反対で断念した。

「選択的夫婦別姓」導入にも壁が立ちはだかる。国連女性差別撤廃員会から夫婦同姓を強制する民法の改正を何度も勧告され、しかも現在では国民の過半数、年代によっては7割以上が賛成しているにもかかわらず、「抵抗勢力」のせいで実現のめどが立たないのだ。例を挙げればきりがないが、どれもこれも、高齢男性・世襲議員が中核を占める与党自民党の「力」による。女性議員も、その中で立場を与えられている限りその追従勢力でしかなく、むしろ表に立って旗振り役を買って出ている議員もいる。

権力を揺るがす変化を全力で拒否

いまの日本社会を変えようとする動きに、がんとして抵抗する「力」に、ほとほとあきれ返っているのは私だけではないはずだ。「ダイバーシティ推進」の掛け声に反して、社会の半数を占める女性たちに活躍の機会を与えなければ、多大な人的資源が無駄になるではないか。だが、そんなロジックは、抵抗勢力にとっては何の意味もない。

さまざまな場で生まれる男女平等に向けた変化への芽、願いをつぶそうとしている人たちは、現在の社会秩序をそのまま維持したいと思っている。例えば、「選択的夫婦別姓」にも強硬に反対する。「選択制なら、これまで通り夫婦同姓を選べるのに、なぜ反対するのか分からない」という声をよく聞くが、なぜ別姓導入に彼らが反対するのかの核心を理解していない。

現在の同姓強制のもとでは、結婚した夫婦の96パーセントは夫の姓を名乗り、当然のごとく夫を戸籍筆頭者・世帯主にして、妻子はそこにぶら下がる。コロナの給付金も家族全員分が事実上、夫に給付された。そういう仕組みを日本全国、全ての家族に徹底させることが、別姓導入反対派の意図なのだ。姓は入り口であって、夫・男性中心の家族形態が社会の「基本単位」であることを崩すのはまかりならん、というわけだ。選択制などになると、「将来の息子の妻、ウチの嫁が、『私は別姓で』などと言いだしたらどうする」「俺の介護はどうなる」「ウチの墓は誰が守るのか」という危機感もあるだろう。

つまり、現状の社会秩序によって力を与えられている人たちは、それを揺るがすような変化は全力で阻止したいのだ。しかも彼らは現在カネも権力も握っている側だから、それを最大限に使って、抵抗する者はたたきつぶしにかかる。実は私自身も、杉田水脈自民党衆院議員から、「慰安婦」問題や性暴力問題を扱った科研費での共同研究について、ねつ造だの研究費不正使用だのと、事実無根の誹謗(ひぼう)中傷を受けて裁判係争中だ。当初は、なぜ私のような大物でもない研究者をそこまで攻撃してくるのかといぶかしくもあったのだが、安倍晋三前政権下で「歴史修正主義」が政治の主流となり、政権や政府の方針に異論を唱え批判を加えるような研究、研究者は見せしめのごとく攻撃されるのだろうと考えている。

タイタニック号と心中するのか

ダイバーシティを実現しないと世界に後れを取ると言われようが、「力」を維持したい人たちには馬の耳に念仏なのだろう。(実際に起こり始めていることだが)日本が世界の「後進国」になろうとも、国内で現状秩序が守られれば、彼らにとって問題ではないのだ。むしろその方が、世界に類のない“独自”の伝統を持つ国であり続けることもできる。男系男子で続く皇室、妻は漏れなく夫の姓を名乗る家族、男性が常に支配の立場に立ち女性は「わきまえる」側。日本も皇室もそのために沈没しようが先細りになろうが、彼らにとって二の次の問題なのだろう。

しかし、そんな ”タイタニック号” に乗ったまま心中したいという人は多くはないはずだ。そもそも、権力とカネを持つ人たちは、いよいよ沈み始めたらいち早く逃げ出すに違いない。乗船したまま命を落とすのは、安い下段船室にいる大勢の人たちだ。船の下段には光も当たらず、正確な情報も来ないが、いくら何でも私たちはもう少し正確に現実を認識することができるし、彼らの力に比べれば微細でも、まったくの無力ではない。私たちは沈むタイタニックから逃げ出すことができるし、もし時間が残っているのならば、その舵(かじ)をわが手に握ることもできるはずだ。

バナー写真:2021年2月4日、「女性の会議は長い」発言を巡り謝罪会見を行った森喜朗元首相(REUTERS)