Le mont Fuji et la culture japonaise

Culture Tourisme- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

Edmond de Goncourt (1822-1896) était un fervent amateur d’art japonais. Voici ce qu’il a noté dans son fameux Journal à la date du 17 février 1892, après avoir vu avec des amis des estampes japonaises de Katsushika Hokusai (1760-1849) représentant le « Fujiyama » : « On ne sait pas assez ce que nos paysagistes contemporains ont emprunté à ces images, surtout Monet. »

Hokusai. Sous la vague, au large de Kanagawa, extrait des « Trente-six vues du Mont Fuji ».

De toutes les estampes qui ont suscité l’enthousiasme des peintres impressionnistes, la série des « Trente-six vues du Mont Fuji » (Fugaku sanjûrokkei) de Hokusai est sans conteste celle qu’ils connaissaient le mieux et qui les a le plus influencés. Et lorsque Claude Debussy a composé son poème symphonique intitulé « La mer » en 1905, c’est Sous la vague, au large de Kanagawa (Kanagawa-oki nami ura), une des estampes de cette série, qui a été choisie pour illustrer la couverture de la partition. Les « Trente-six vues du mont Fuji » regroupent une série de compositions magistrales représentant cette montagne sous les angles les plus divers, tantôt de très loin depuis une rue d’Edo ou depuis le large, dans le creux d’une énorme vague, tantôt au premier plan dominant l’ensemble du paysage, et c’est pourquoi ces estampes ont eu dès le début un grand succès. Hokusai a complété ce chef-d'œuvre par dix autres estampes, portant ainsi à quarante-six le nombre des vues qui le composent. Par la suite, il a réalisé une autre série d’estampes, intitulée « Cent vues du mont Fuji » (Fugaku hyakkei), qui comporte trois cahiers. Il a aussi représenté cette montagne dans bien d’autres œuvres, et notamment deux peintures. Dans la première, qui a pour titre Ramassage de coquillages (Shiohigari-zu), on voit au premier plan des ramasseurs de coquillages en train de s’affairer sur une grève à marée basse tandis qu’à l’horizon se dresse dans toute sa majesté la silhouette enneigée du mont Fuji. La seconde, qui a pour titre Dragon en train de survoler le mont Fuji (Fuji-koshi no ryû), date de 1849, c’est-à-dire de la dernière année de la vie du peintre, mort à l’âge de 90 ans. On est donc en droit de dire que le génie de la peinture doté d’une soif de création insatiable qu’était Hokusai a été fasciné par le Fuji tout au long de son existence.

Hokusai. Ramassage de coquillages (Shiohigari-zu). (Musée Municipal d’Art d’Osaka)

Hiroshige. Le quartier de Suruga, extrait des « Cent vues des lieux célèbres d’Edo ».

Hiroshige. Le quartier de Suruga, extrait des « Cent vues des lieux célèbres d’Edo ».

Une montagne representée dans l’art

Toutefois, Katsushika Hokusai était loin d’être le seul dans ce cas. On aurait en effet bien du mal à trouver un peintre renommé de l’époque d’Edo (1603-1868) qui n’ait pas laissé au moins une œuvre en relation avec le mont Fuji. En fait, cette montagne a été représentée un nombre incalculable de fois sur des paravents, des portes coulissantes, des rouleaux de peinture, des mandalas(*1), des cartes, des tissus et des objets usuels. Cette tendance est particulièrement manifeste dans le monde de l’estampe de l’époque d’Edo (ukiyo-e) que les gens du peuple appréciaient au plus haut point. La demande en images a augmenté lorsque le culte dont faisait l’objet le mont Fuji s’est répandu et que son ascension est devenue une pratique courante ; c’est alors que de nombreux maîtres de l’ukiyo-e ont réalisé des estampes et des livres qui lui étaient consacrés. Parmi eux figure Andô Hiroshige (1797-1858), qui montra tout autant de talent que Hokusai dans l’art du paysage. C’est d’ailleurs en partie pour répondre à son illustre prédécesseur que Hiroshige a décidé de publier à son tour « Cent vues du mont Fuji » sous la forme de plusieurs livrets. Bien qu’il ait renoncé à son projet initial après la parution d’un premier volume composé de vingt images, il n’en a pas moins laissé deux séries différentes d’estampes qui reprennent toutes deux le fameux titre « Trente-six vues du mont Fuji » de Hokusai. Le mont Fuji figure également en bonne place dans les très célèbres « Cinquante-trois étapes du Tôkaidô » (Tôkaido gojûsantsugi) de Hiroshige ainsi que dans les « Cent vues des lieux célèbres d’Edo » (Meisho Edo hyakkei), son ultime chef d'œuvre. Les estampes représentant le mont Fuji, loin de s’adresser aux seuls amateurs d’art, servaient aussi de souvenirs aux voyageurs et aux visiteurs d’Edo, ce qui tend à prouver à quel point cette montagne était proche des Japonais de l’époque.

Hiroshige. Yui, extrait des « Cinquante-trois étapes du Tôkaidô ».

Outre qu’il se trouve pratiquement au centre de l’Archipel et qu’il est de loin le plus haut (3 776 mètres) des sommets du Japon, le mont Fuji se signale par son imposante beauté, ce qui explique pourquoi il a suscité de tout temps l’admiration et le respect des Japonais. Il figure dans maints et maints poèmes du Manyôshû, une anthologie poétique compilée au milieu du VIIIᵉ siècle. On le trouve en particulier dans un célèbre poème long (chôka) de Yamabe no Akahito, qui débute comme suit :

Depuis que le ciel et la terre se sont séparés

la haute cime du mont Fuji

se dresse à Suruga

noble et altière

telle une divinité.

(Manyôshû, 317)

Par la suite, le mont Fuji a été souvent mentionné dans les poèmes de style japonais (waka) et les récits (monogatari). Dans le domaine de la peinture, la plus ancienne représentation que l’on connaisse se trouve dans la Vie illustrée du Prince Shôtoku (Shôtoku taishi eden), qui date du milieu du XIᵉ siècle. On y voit Shôtoku Taishi (574-622) en train de gravir le mont Fuji sur un cheval noir que lui avait offert la province de Kai (l’actuelle préfecture de Yamanashi). Cette légende s’est répandue en même temps que les croyances en relation avec le prince Shôtoku et elle figure invariablement dans les nombreux autres rouleaux de peinture qui ont été consacrés par la suite à ce personnage. On peut donc dire qu’elle a contribué à graver l’image du mont Fuji dans la conscience collective du peuple japonais. À l’époque de Kamakura (1192-1333), le Fuji apparaît, entre autres, dans le rouleau de peinture intitulé Légende illustrée du moine itinérant Ippen (Yûgyô shônin engi e), qui relate l’histoire du moine Ippen (1239-1289), fondateur de la secte amidiste Jishû, et de ses pérégrinations à travers le pays où il répandit son enseignement, fondé sur la récitation du nom du bouddha Amida (nenbutsu). Toutefois, on notera qu’il existe aussi dès cette époque des peintures exclusivement consacrées au mont Fuji.

Hata no Chitei, Vie illustrée du Prince Shôtoku (Shôtoku taishi eden).(Musée national de Tokyo)

Hata no Chitei, Vie illustrée du Prince Shôtoku (Shôtoku taishi eden).(Musée national de Tokyo)

Mais à partir de la période d’Edo, les liens entre le Fuji et les Japonais ont complètement changé. C’est alors, en effet, que cette montagne est devenue une entité proche et familière des gens du peuple, comme le suggèrent les œuvres de Hokusai et Hiroshige. L’expansion rapide de la ville d’Edo après qu’elle eut été choisie comme siège du gouvernement (bakufu) par les shôgun Tokugawa n’est certes pas étrangère à cette évolution.

(*1) ^ Représentations symboliques et géométriques de l’univers, notamment dans le bouddhisme. ——N.D.L.R.

La Ville d’Edo et le mont Fuji

Du temps où la capitale du Japon se trouvait à Nara ou Kyoto, le mont Fuji n’était célèbre que de nom et il constituait une entité lointaine, située dans une province où la plupart des habitants de l’Archipel n’avaient jamais l’occasion de se rendre. Aujourd’hui, à Tokyo, quand le ciel est bien dégagé, on aperçoit parfois au loin la silhouette du mont Fuji entre les gratte-ciel. Mais cela reste l’exception, alors qu’à l’époque d’Edo la présence de cette montagne était quelque chose de familier pour la population d’Edo. Si les maîtres de l’estampe ont représenté le mont Fuji beaucoup plus grand qu’il n’était en réalité par rapport à la ville d’Edo, c’est bien parce que c’est ainsi que les habitants de la ville le percevaient. Au milieu du XVᵉ siècle, le seigneur de la guerre Ôta Dôkan (1432-1486) a bâti le château d’Edo dans ce qui n’était alors qu’un obscur petit village. Il aimait à contempler le mont Fuji depuis sa résidence comme en témoigne ce poème :

Ma retraite est entourée de pins

et proche de la mer.

De là, j’aperçois

la haute cime du mont Fuji

au bout de l’avant-toit.

Le Fuji faisait partie intégrante du paysage qu’avait en permanence sous les yeux le guerrier aux goûts raffinés qu’était Ôta Dôkan. Et quand une ville s’est développée autour du château d’Edo à partir de la fin du XVIᵉ siècle, il en est allé exactement de même pour ses habitants.

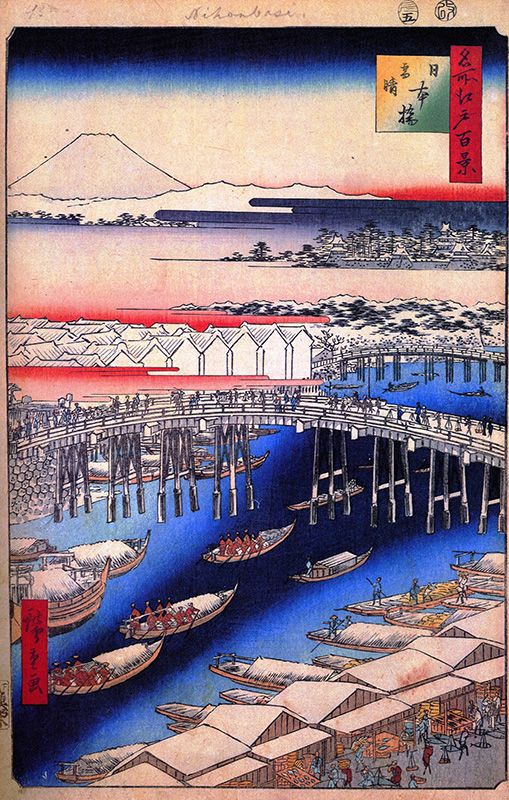

La série de gravures publiée sous le nom de Cent vues des lieux célèbres d’Edo de Hiroshige regroupe en fait cent dix-huit estampes de la main de l’auteur, auxquelles il faut ajouter la couverture et une estampe d’un autre artiste rajoutée après la mort de Hiroshige. On distingue clairement la silhouette du mont Fuji sur dix-neuf d’entre elles, à commencer par la première qui est intitulée Nihonbashi sous la neige par temps clair (Nihonbashi yukibare) et où l’on voit la silhouette étincelante de blancheur du Fuji se dresser à l’arrière-plan du pont Nihonbashi recouvert par de la neige fraîche. Depuis ce pont, qui se trouvait dans la ville basse, en plein cœur d’Edo, on avait une vue superbe sur le mont Fuji, et le troisième jour du premier mois de l’année se déroulait un rituel important appelé « premier Fuji de l’année » (hatsu fuji) parce qu’à cette occasion les habitants de la ville venaient y contempler la montagne. Dans une autre estampe des « Cent vues des lieux célèbres d’Edo » intitulée

Le quartier de Suruga (Surugachō), Hiroshige a eu recours aux règles de la perspective occidentale pour donner plus de profondeur au paysage. Les lignes formées par la rue et les devantures de boutiques du premier plan convergent vers un même point au-dessus duquel on aperçoit la silhouette grandiose du mont Fuji pareil à un parapluie géant qui protégerait la ville. Cette vue d’Edo n’était pas due au simple fait du hasard. En effet, un grand nombre des rues de la ville étaient, comme celle-ci, orientées directement vers le Fuji, et le quartier de Suruga devait son nom à la province de Suruga (l’actuelle préfecture de Shizuoka), où se trouve le mont Fuji. Le nom de quantité d’autres quartiers d’Edo évoquait lui aussi le mont Fuji, ce qui contribue encore à prouver à quel point cette montagne était familière aux habitants de la ville. Certains de ces toponymes sont d’ailleurs encore en usage aujourd’hui, entre autres Surugadai et Fujimichô. Le mont Fuji a donc joué un rôle important dans la configuration de la « nouvelle ville » d’Edo telle qu’elle s’est développée après l’instauration du bakufu par Tokugawa Ieyasu en 1603.

Hiroshige. Nihonbashi sous la neige par temps clair, extrait des « Cent vues des lieux célèbres d’Edo ».

Dès l’origine, les capitales japonaises, qu’il s’agisse de Heijôkyô (Nara) ou de Heiankyô (Kyoto), se sont nettement distinguées de celles de la Chine ou de l’Occident, dans la mesure où elles n’étaient pas entourées de remparts. Outre que leurs limites n’étaient pas marquées par une fortification, elles étaient également dépourvues de tout monument imposant comme les colonnes ou les arcs de triomphe que l’on voit en Europe et qui finissent par servir de point de repère et d’emblème. Les seuls repères qu’on y trouvait étaient constitués, non par des constructions créées de toutes pièces, mais par les montagnes des environs comme le Higashiyama dans le cas de Kyoto. À Edo, deux montagnes remplissaient cette fonction, le mont Fuji à l’ouest et le mont Tsukuba au nord. La ville a été planifiée conformément aux principes de la géomancie (feng shui(*2)), d’après lesquels il était de bon augure qu’une grande route s’ouvre à l’ouest de la ville ; cette route était le Tôkaidô qui partait du pont Nihonbashi et reliait Edo à Kyoto, et le mont Fuji, qui était visible depuis la ville, est devenu un point de repère. Depuis l’aube jusqu’au crépuscule, la population d’Edo contemplait le mont Fuji avec à la fois de l’orgueil et une crainte mêlée de respect, comme il est dit dans Querelle entre rivaux (Sayaate), la pièce de Kabuki de Tsuruya Nanboku IV (1755-1829) jouée pour la première fois en 1823 : « À l’ouest, le sommet du Fuji, au nord le mont Tsukuba comme s’ils rivalisaient d’élégance. »

Hiroshige. Le quartier de Suruga, extrait des « Cent vues des lieux célèbres d’Edo ».

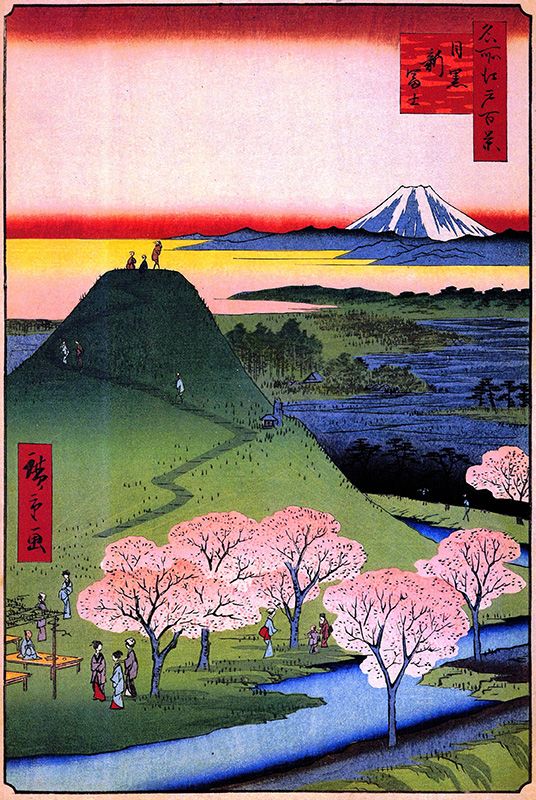

L’affection que les habitants d’Edo portaient au mont Fuji était telle qu’ils sont allés jusqu’à construire à l’intérieur de la ville des répliques en miniature appelées fujizuka (voir notre article lié). Avec le développement des croyances en rapport avec le Fuji, l’ascension de cette montagne a connu une grande vogue, qui a pris diverses formes. Les répliques en miniature étaient destinées à ceux qui n’étaient pas en mesure de gravir le véritable mont Fuji. Comparées à l’original, elles étaient minuscules, mais reproduisaient très fidèlement le parcours suivi par les pèlerins, si l’on en juge par le fujizuka qui est représenté sur l’estampe des « Cent vues des lieux célèbres d’Edo » de Hiroshige intitulée Le nouveau Fuji de Meguro (Meguro shinfuji) : d’une hauteur d’environ quinze mètres, celui-ci comportait jusqu’à un portique shintô (torii) situé à sa base et un petit sanctuaire (appelé Sengen gû ou Sengen jinja) bâti à proximité de son sommet. Dans le quartier de Meguro, il y avait un autre Fuji miniature, plus ancien que le premier, et qui figure lui aussi sur l’une des « Cent vues des lieux célèbres », celle intitulée Le premier Fuji de Meguro (Meguro motofuji). Les deux fujizuka de Meguro étaient, à ce que l’on rapporte, tout autant fréquentés l’un que l’autre. Edo comptait au total sept répliques en miniature du mont Fuji, dont certaines existent encore aujourd’hui. De toute évidence, le mont Fuji faisait partie intégrante de la vie des habitants de la ville.

Hiroshige. Le nouveau Fuji de Meguro, extrait des « Cent vues des lieux célèbres d’Edo ».

Hiroshige. Le premier Fuji de Meguro, extrait des « Cent vues des lieux célèbres d’Edo ».

(*2) ^ Conception de l’univers et méthode de divination d’origine chinoise fondée à la fois sur la théorie des cinq éléments (bois, feu, terre, métal et eau) et sur celle des deux pôles opposés du yin et du yang. ——N.D.L.R.

Les croyances liées au mont Fuji

Le premier mont Fuji en miniature d’Edo a été construit par les membres d’associations à caractère religieux appelées fujikô, qui sont apparues à l’époque d’Edo et dont le principal objectif était d’organiser des pèlerinages au sommet du mont Fuji. Chaque fujikô collectait des fonds qui lui permettaient d’organiser une fois par an un pèlerinage auquel prenaient part entre un tiers et un cinquième de ses membres, de façon à ce qu’en l’espace de trois à cinq ans, chacun ait au moins une fois l’occasion de gravir le Fuji. En raison du caractère sacré de cette ascension, les pèlerins rendaient d’abord visite à un sanctuaire shintô, situé au pied de la montagne, où ils se livraient à des ablutions rituelles. Vêtus de blanc, comme il est de tradition au Japon pour les ascètes, ils prenaient ensuite le chemin qui menait au sommet, où ils se recueillaient dans le petit sanctuaire construit sur place à cet effet. Après quoi ils redescendaient par un autre chemin jusqu’à l’une des agglomérations installées au pied de la montagne et y faisaient un banquet. Ce type d’excursion, qui rassemblait de vingt à trente membres d’une même association emmenés par un guide de métier sur un itinéraire précis où l’hébergement était assuré, n’est pas sans rappeler les voyages organisés d’aujourd’hui.

Hokusai. L’ascension du Fuji (Morobito tozan), extrait des « Trente-six vues du Mont Fuji ».

Outre les pélerinages au mont Fuji, les fujikô s’adonnaient aussi à la récitation d’incantations pour la guérison des malades et à la vente d’amulettes pour éloigner le mauvais sort. Ces associations ont fini par avoir un immense succès, qui ne s’est pas démenti en dépit des interdictions répétées des autorités, qui redoutaient le développement des cultes populaires. La ville d’Edo aurait abrité à elle seule jusqu’à 808 fujikô. Pour les habitants d’Edo, le mont Fuji était donc non seulement une présence familière, mais aussi un objet de vénération.

Au Japon, les montagnes et les collines ont de tout temps été vénérées en tant que support matériel des divinités. Pour les adeptes des pratiques ascétiques du Shugendô, la montagne est le lieu de pratique par excellence où se manifeste la puissance des forces surnaturelles. Quant au Fuji, il a fait l’objet d’un culte dès l’époque ancienne (645-1185) en tant que montagne habitée par les divinités. On a même tout lieu de supposer que le site de Fujinomiya, qui remonte à l’époque Jômon (10 000 av. J.-C.-300 av. J.-C.) et d’où l’on a une très belle vue sur le Fuji, était un lieu sacré où l’on rendait un culte à cette montagne. Voici en quels termes s’exprime Takahashi Mushimaro dans l’un des poèmes longs (chôka) de l’anthologie poétique du Manyôshû consacrés au Fuji :

Le pays du Yamato

où se lève le soleil,

c’est [le mont Fuji]

qui en est la divinité tutélaire.

Cela revient à dire que le Fuji était censé abriter la divinité qui protégeait le pays tout entier. D’après le Récit des prodiges survenus au pays du Japon (Nihon ryôiki), un recueil d’anecdotes édifiantes compilé au IXᵉ siècle, l’ermite En no Gyôja, qui est considéré comme le fondateur du Shugendô, se serait rendu chaque nuit sur le mont Fuji, du temps où il était exilé à Izu, pour s’y livrer à des pratiques ascétiques. Ce type de légende, au même titre que celle, mentionnée plus haut, qui voudrait que Shôtoku Taishi ait fait l’ascension du Fuji à cheval, montre bien que les Japonais considèrent cette montagne comme une entité particulièrement auréolée de mystère. Dans un ouvrage intitulé Récits du mont Fuji (Fujisanki), le lettré Miyako no Yoshika (834-879) décrit le Fuji comme un lieu où dieux et ermites se réunissent pour se divertir et il rapporte qu’à l’occasion d’une fête célébrée au onzième mois de l’année 875, deux belles femmes vêtues de blanc auraient été aperçues en train de danser sur son sommet. À l’époque, la croyance que le Fuji abritait Asama, la divinité des volcans, était déjà si largement répandue qu’on avait édifié au pied de la montagne un sanctuaire qui lui était consacré. Aujourd’hui, le mont Fuji est considéré comme un volcan au repos, puisque sa dernière éruption remonte à 1707, mais on sait qu’avant cette date il s’est manifesté de façon répétée. La vue du panache de fumée noire qui s’élevait dans le ciel et parfois même de flammes qualifiées à l’époque de « feu divin » (gojinka) a dû fortement contribuer à donner l’impression que la montagne était habitée par une puissance mystérieuse.

La conclusion du Conte du coupeur de bambous (Taketori monogatari), que l’on considère comme l’exemple le plus ancien de récit (monogatari) au Japon, explique à la fois l’origine de cette fumée et celle du toponyme Fuji. Lorsque que Kaguya hime, l’héroïne de ce conte, retourne sur la lune, l’empereur ordonne que l’on brûle au sommet de la montagne la plus proche du ciel « l’élixir d’immortalité » (fushi no yaku) qu’elle a laissé sur terre. Voilà pourquoi, continue le récit, de la fumée noire s’échappe en permanence de cette montagne appelée de ce fait Fuji (immortel). Que l’étymologie proposée dans le Conte du coupeur de bambous soit pertinente ou non, elle n’en donne pas moins une idée de la crainte mêlée de respect que devait effectivement inspirer ce volcan en activité. Le Journal de Sarashina (Sarashina nikki), écrit au XIᵉ siècle par une dame de la cour, contient une description lapidaire de cette montagne singulière: « La forme de cette montagne n’a pas son pareil au monde. [... ] De son sommet légèrement aplati s’élève de la fumée. À la tombée de la nuit, on aperçoit parfois les lueurs d’un feu ardent. »

« Des entités célestes viennent à la rencontre de Kaguya hime pour l’escorter sur le chemin du retour vers la lune ». Taketori monogatari harimaze byobu (Paravent orné de diverses images collées illustrant le Conte du coupeur de bambou). (Bibliothèque de l’Université Rikkyo)

« Des entités célestes viennent à la rencontre de Kaguya hime pour l’escorter sur le chemin du retour vers la lune ». Taketori monogatari harimaze byobu (Paravent orné de diverses images collées illustrant le Conte du coupeur de bambou). (Bibliothèque de l’Université Rikkyo)

Le « feu divin » du mont Fuji a inspiré le superbe décor du jinbaori – une casaque sans manche que les guerriers portaient par-dessus l’armure – préféré de Toyotomi Hideyoshi (1536-1598). Le dos du vêtement est orné par une composition magistrale particulièrement exceptionnelle dans le domaine du textile : on y voit en effet le mont Fuji surmonté par des volutes évoquant le « feu divin » alors que le bas du décor est constitué par un motif de « goutte d’eau » faisant référence au dieu de l’eau. Le motif du mont Fuji était souvent utilisé pour orner l’équipement des guerriers, entre autres les casques, les armures, le harnachement des chevaux, la garde des sabres et les poignards. La divinité des volcans qui habitait le Fuji étant de sexe féminin, on pourrait considérer qu’un tel emblème n’était guère approprié pour des objets utilisés sur les champs de bataille, mais si les guerriers affectionnaient le Fuji à ce point, c’est sans doute parce qu’ils croyaient que cette montagne était étroitement associée avec l’immortalité.

Surtout en laine orné d’un Fuji jaune sur fond noir. (Musée du château d’Osaka)

En fait, le mont Fuji était lié à des croyances de toutes sortes. C’est ainsi qu’au Moyen Âge, lorsque le bouddhisme et le shintô ont fini par se combiner en une forme de syncrétisme, un temple bouddhique a été édifié sur son sommet et qu’on a vu apparaître une secte affirmant que c’est là que se trouvait la Terre Pure du Bouddha Amida. L’un des « mandalas du Fuji » qui nous sont parvenus représente le sommet du Fuji avec en surimpression la triade que constituent Amida et ses assistants, les bodhisattvas Seishi et Kannon. Sur un autre de ces « mandalas du Fuji », on peut lire l’invocation « Loué soit le saint nom d’Amida » (Namu Amida butsu). Toutefois, à partir du début de l’époque d’Edo, la divinité tutélaire du mont Fuji a été associée avec la déesse Konohana no sakuya hime, qui, d’après le Récit des choses anciennes (Kojiki), compilé en 712, aurait donné naissance à plusieurs divinités du feu, et c’est cette interprétation qui prévaut encore à l’heure actuelle.

Dans les croyances populaires, le Fuji était également considéré comme un symbole de bon augure. Aujourd’hui encore, bien des Japonais considèrent leur premier rêve de l’année (hatsuyume) comme un présage du sort qui les attend pour les douze mois à venir ; pour eux, voir le mont Fuji en rêve à cette occasion c’est ce qui peut leur arriver de mieux.

Les croyances en relation avec le mont Fuji sont donc de nature complexe puisqu’elles mettent à la fois en jeu le shintô, le bouddhisme, le taoïsme et les croyances populaires. De ce point de vue, cette montagne est profondément liée à l’âme japonaise.

Le mont Fuji et les voyages

Si, pour les habitants d’Edo, les pèlerinages organisés par les fujikô étaient indéniablement de nature religieuse, ils constituaient aussi un voyage d’agrément dans la mesure où c’était pour eux l’occasion d’échapper à leur univers quotidien et de découvrir des paysages, des villes et des coutumes qu’ils ne connaissaient pas. Il en allait de même pour les pèlerinages aux sanctuaires d’Ise et du Konpira, respectivement situés dans la province d’Ise (l’actuelle préfecture de Mie) et dans l’île de Shikoku. Si l’on en croit les rapports fournis au début du XVIIIᵉ siècle au gouvernement shogounal par le gouverneur de la ville de Yamada où se trouvait le sanctuaire d’Ise, de 500 000 à 600 000 pèlerins se rendaient chaque année à Ise en temps normal. Mais les années où l’on procédait à un transfert de la divinité dans un nouveau sanctuaire, leur nombre se multipliait, car les gens affluaient alors de tout le pays vers Ise. Pour accueillir les voyageurs, il y avait des auberges, des bureaux d’information et des boutiques de souvenirs aux abords du sanctuaire et dans les villes qui jalonnaient les routes qui y menaient. Si la visite du sanctuaire constituait à l’évidence l’objectif principal des pèlerins, ces derniers n’en goûtaient pas moins au charme des régions qu’ils traversaient. D’ailleurs le pèlerinage d’Ise ne présentait pas de grande difficulté ni de véritable danger. D’après les documents de l’époque, quantité de femmes et d’enfants figuraient au nombre des pèlerins.

À l’époque d’Edo, les voyages ont connu une vogue extraordinaire. Auparavant, certains Japonais avaient déjà eu l’occasion de voyager, comme le prouvent les superbes journaux de voyage qu’ils ont laissés, entre autres le Journal de Tosa (Tosa nikki) du poète Ki no Tsurayuki (883-946) ou le Journal de la seizième nuit (Izayoi nikki), rédigé à la fin du XIIIᵉ siècle par la nonne Abutsu. Mais à partir de l’époque d’Edo, diverses raisons ont contribué à la multiplication des déplacements. D’abord, le shogounat a imposé le système de la « présence alternée » (sankin kôtai) aux seigneurs féodaux, ce qui les contraignait à entretenir une résidence à Edo, où ils devaient séjourner régulièrement avec leur famille, qu’ils laissaient sur place en otage lorsqu’ils regagnaient leur fief. Ensuite, le développement du commerce a entraîné une augmentation importante de la circulation des hommes et des biens. Enfin, à la faveur de la paix durable établie par les Tokugawa, les Japonais se sont intéressés aux lieux célèbres de leur pays et ils ont commencé à considérer les voyages comme une forme de divertissement. Dans le même temps, de grandes routes jalonnées par des auberges ont été aménagées et la mise en place d’un système de courrier a permis l’établissement d’un réseau de communications à l’échelle du pays. La plus animée des routes officielles était le Tôkaidô, qui reliait la nouvelle ville en pleine expansion d’Edo, à l’est, avec Kyoto, la capitale impériale, et Osaka, à l’ouest. Deux œuvres qui ont eu un immense succès à l’époque donnent une idée de la façon dont on voyageait sur le Tôkaidô et de l’impact considérable que cette route a eu sur l’âme japonaise: d’une part le roman comique intitulé La route du Tôkaidô sur le destrier Genou (Tôkaidôchû hizakurige), publié par Jippensha Ikku (1765-1831) à partir de 1802, et de l’autre la série d’estampes « Les cinquante-trois étapes du Tôkaidô » de Hiroshige, dont il existe trois versions différentes.

Hiroshige. Hara, extrait des « Cinquante-trois étapes du Tôkaidô ».

Pour ceux qui parcouraient le Tôkaidô, voir le mont Fuji depuis les différents sites d’où il était visible par temps clair constituait un des moments les plus intenses du voyage. Les innombrables cartes et guides illustrés de l’époque d’Edo accordent d’ailleurs une place prépondérante à cette montagne. La beauté du Fuji est maintes fois évoquée dans les nombreux journaux et récits de voyage ainsi que dans les carnets des peintres et des poètes. Dans ses Notes de voyage des os blanchis (Nozarashi kiko), Matsuo Bashô (1644-1694), grand amateur de voyages, évoque le moment où après avoir franchi la barrière de Hakone sous la pluie, il a découvert que le Fuji était caché par les nuages :

Brouillard et bruine

dissimulent le Fuji

l’intérêt de ce jour.

On pourrait presque dire que le mont Fuji est si profondément gravé dans le cœur du poète qu’il lui apparaît même quand il ne peut le voir. Au XVIIIᵉ siècle, Yosa Buson (1716-1783), un poète de haiku originaire de Kyōto, a écrit le poème suivant après un voyage à Edo, et l’image qu’il donne du Fuji est aussi vivante q u’une peinture :

Le Fuji seul

laissé à découvert

par les jeunes feuilles.

Les œuvres littéraires et picturales consacrées au mont Fuji ont grandement contribué, de concert avec les descriptions des voyageurs, à le faire connaître dans tout le pays. La place éminente de cette montagne admirée de tous est clairement mise en évidence par la coutume, apparue dès l’époque d’Edo, qui consiste à donner le surnom de « Fuji local » (furusato fuji) à des montagnes dont la forme rappelle celle du Fuji. Le mont Iwaki – surnommé Tsugaru Fuji –, qui se trouve dans la préfecture d’Aomori, et le mont Kaimondake – surnommé Satsuma Fuji –, situé dans la préfecture de Kagoshima, constituent de bons exemples à cet égard. Le nombre des Fuji locaux n’a pas cessé d’augmenter, et on en compte actuellement 350. Bien que leur degré de ressemblance avec l’original puisse paraître discutable, le seul fait que ces substituts du Fuji existent suffit à témoigner de la place unique que le mont Fuji occupe dans le cœur de tous les Japonais.

(D’après un original écrit en japonais. Première parution de l’article : Cahier du Japon, Numéro 96, été 2003)