『両国橋大川ばた』:浮世写真家 喜千也の「名所江戸百景」第68回

Guideto Japan

歴史 旅- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

災禍によって誕生した、江戸随一の夏の盛り場

江戸の町の成り立ちに大きな影響を与えたものに「大火」がある。特に江戸時代初期の1657(明暦3)年、10万人以上の死者を出したという「明暦の大火」は、急激に成長し、過密化する都市に数々の変化をもたらした。

その当時、庶民からは「大川」と親しまれた隅田川に架かる橋は、防衛上の理由から「千住の大橋」一つだけであった。旧暦1月の寒空の下で発生した明暦の大火では、川に阻まれ、逃げ延びることができなかった犠牲者が大勢出た。そのため、第16回『浅草川大川端宮戸川』や第39回『大はしあたけの夕立』でも述べたように、1659(万治2)年に2番目の橋として「両国橋」が誕生したのである。

かつて隅田川が武蔵と下総の国境(くにざかい)だったことに由来し、2つの国を結ぶ「両国橋」という名になった。実際は徳川家康が命じた河川改修事業によって、隅田川より東に江戸川が誕生し、国境もそちらに移っていたのだが、江戸っ子たちからすれば「大川の向こうは下総」という感覚だったのではないだろうか。いずれにせよ、「両国橋」という名称は、語呂の良さも手伝って定着し、広重の時代には、その名の由来が落語でも語られるようになっていた。

明暦の大火後、江戸市中には延焼を防ぐ役目を持ち、市民の避難場所にもなる「火除け地」が随所に設けられた。両国橋の東西両側のたもとにも広場ができ、この火除け地を「両国広小路」、周辺地域を「両国」と呼ぶようになる。当初は、単に「両国」と言えば西詰め(現・中央区東日本橋)を指す場合が多く、東詰め(現・墨田区両国)は「本所両国」や「向こう両国」などと呼び分けていたようだ。

広重は、西の両国広小路からの俯瞰(ふかん)で、橋を中央に配し、隅田川上流と本所・向島方面を望んでいる。旧暦の5月28日から8月28日までは川涼みの期間で、舟遊びなどが解禁となる。暑い夏の夕方、舟を出して涼をとるのは当時でもぜいたくな遊びだったようで、庶民は水辺の風を感じに大川のほとりへと集まってくる。火除け地なので、本来常設の建物はつくれないが、川涼み期間には葦簀(よしず)張りの仮設の茶屋や露店、寄席や見せ物小屋が立ち並ぶ。すると、それを目当てに、さらに人々でにぎわい、江戸一番の盛り場となったのである。

広重は絵師の仕事に専念するまで、幕府の「定火消(じょうびけし)」として働いていた。その役職も明暦の大火をきっかけに創設されたものだ。そんな縁がある両国橋を描いたこの絵は、安政江戸地震が発生した翌年、1856(安政3)年の作品である。前年には避難民であふれかえったであろう火除け地で、もう川涼みを楽しんでいる江戸っ子たちの姿に、戻ってきた平穏と人間のたくましさを感じていたのではないだろうか。

写真は、暑い夏の午後に両国橋西詰めから撮影した。ロケハンでは川近くにあるビルの上から俯瞰で撮ってみたが、道路や堤防の緑地などのせいで、どうも絵にならない。そこで、川に近づき堤防から隅田川を見下ろし、橋を元絵と同じ位置に配してシャッターを切ってみた。広重の眺めた光景が少しイメージできたので、その写真を作品に仕上げた。災禍の後には新しい生活様式、「ニューノーマル」が誕生することが多く、しばらくすればそれも当たり前になる。コロナ禍によってリモートワークも当たり前になっているが、「昔の通勤ラッシュはひどかったね」と懐かしむ日が来るのだろうか。

●関連情報

両国橋、浅草橋、柳橋

両国橋は何度か架け替えられ、江戸時代には現在よりも少し下流にあったというが、そもそもなぜこの辺りに架けられたのか? それは明暦の大火で起きた「浅草御門の惨事」と大きく関係していると考えられる。浅草御門は、外堀の役割も担った神田川が、隅田川に流れ込む直前にあった見附で、そこに架かる浅草橋は北にある浅草や千住、日光、奥州方面への玄関口であった。

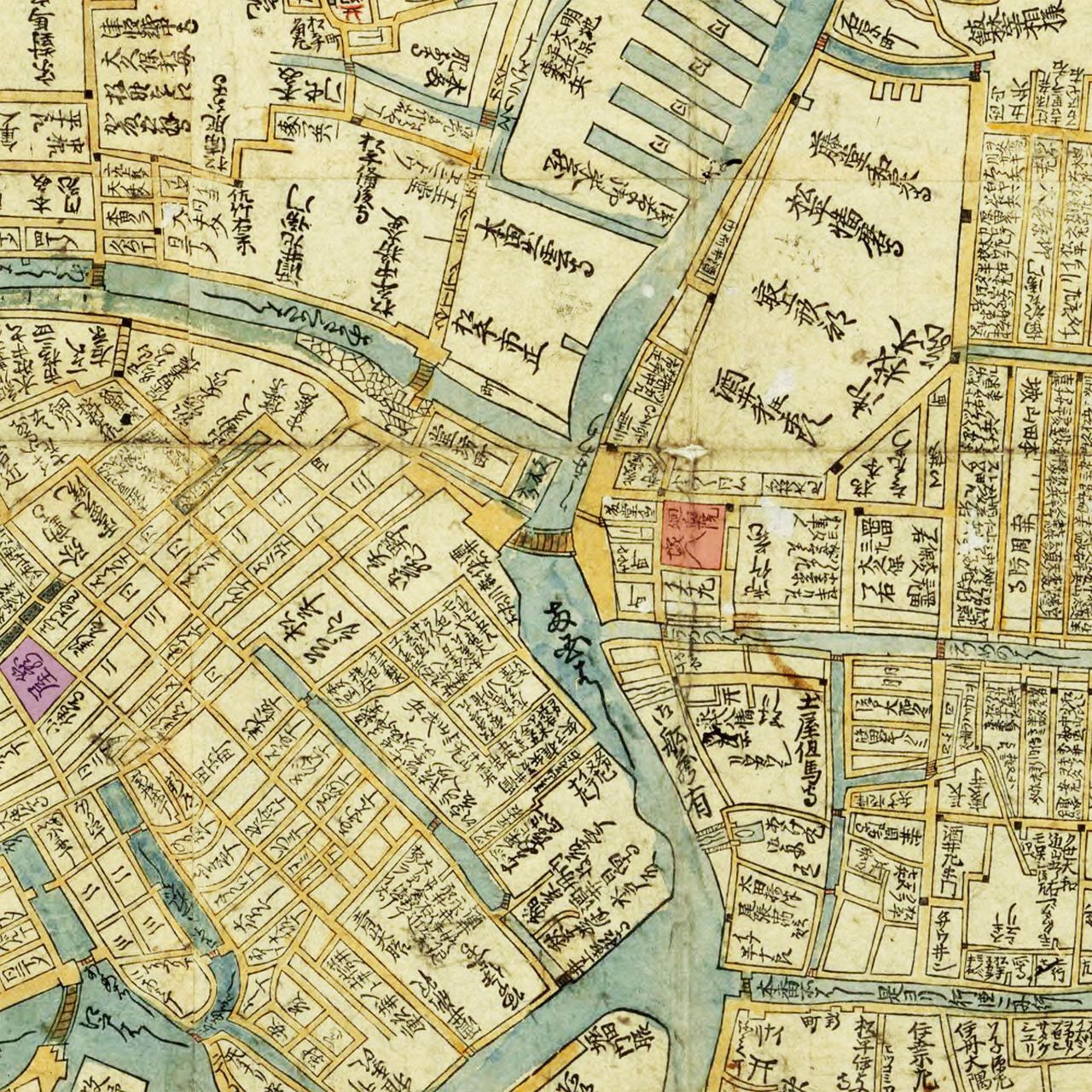

明暦の大火の18年後に刊行した『延宝三年江戸全図』(1675、国会図書館蔵)から、両国橋を中心に切り取った。橋のたもとには広い火除け地が設けてある。その左上にある橋と門、石垣が「浅草見附」で、紫に塗った部分が「伝馬町牢屋敷」、赤く塗った部分が「回向院」。柳橋や新大橋はまだない

明暦の大火は江戸城の外堀内の大半を焼き尽くしたが、火元には諸説あり、複数の火事が重なったとも考えられている。浅草御門の惨事を引き起こした火の手は、駿河台から神田の町家を焼き尽くし、小伝馬町に至り、東へと進んだ。江戸の東側には隅田川が流れるために逃げ道はなく、避難する人々は、北の浅草方面を目指して浅草御門に押し寄せた。しかし、先に火の手が迫った伝馬町牢屋敷(現・中央区日本橋小伝馬町、十思公園辺り)では、「必ず戻ること」を条件に囚人たちを解き放っていた。それが浅草御門の役人に「脱獄」として伝わったため、堅く門を閉ざしてしまったのだ。さらに、押し寄せた群衆と荷車が門をふさいだところに炎が迫り、2万人が命を落としたという。

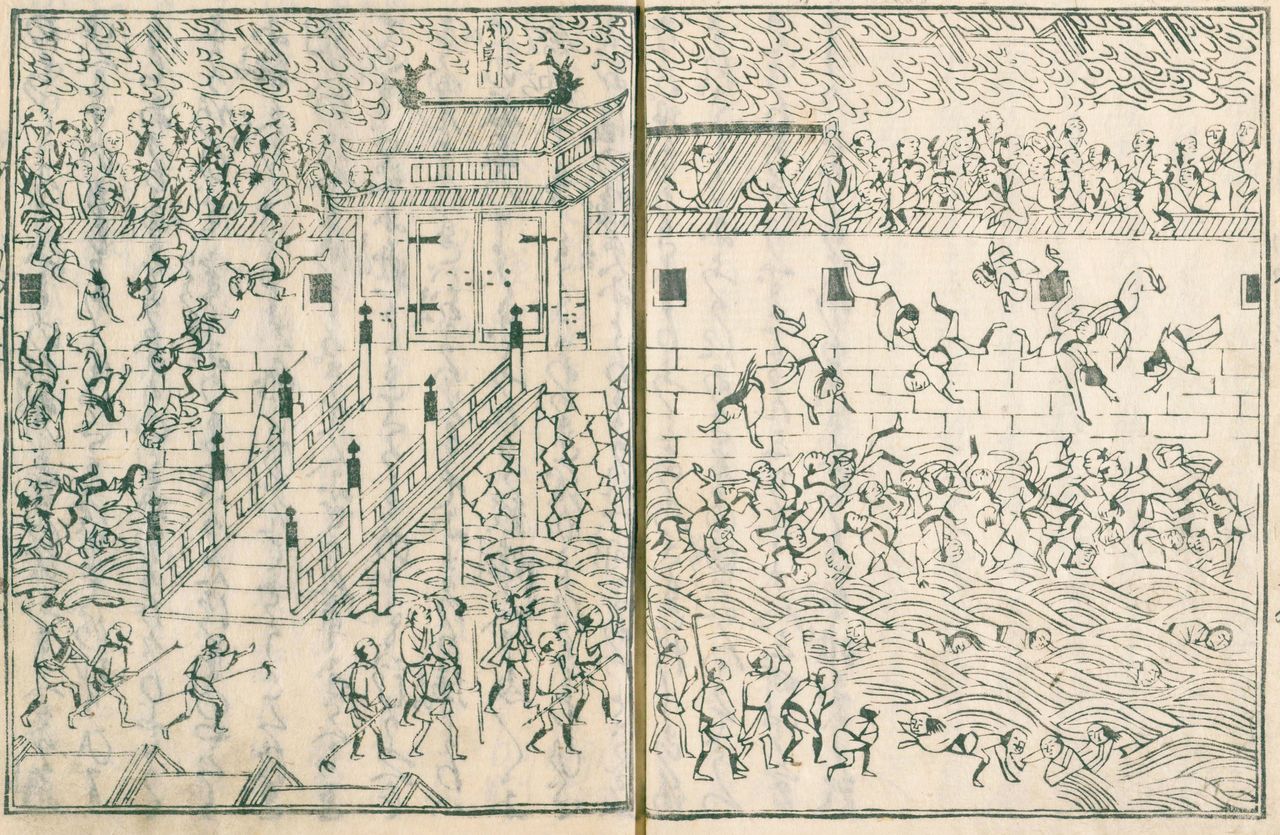

その悲惨な光景は、万治4(1661)年に刊行された絵草紙『むさしあぶみ』に記されている。塀を乗り越えて川に飛び降りる者が続出し、けがをして動けなくなると、その上へさらに人々が落ちてくる悪循環で、堀が屍(しかばね)で埋まって平地のようになったという。隅田川に飛び込んだ者も多く、旧暦1月の寒空の下で、凍えて命尽きた人も数知れずいたそうだ。

浅井了意作『むさしあぶみ』で描かれた北詰めから見た浅草御門(国会図書館蔵)。閉ざされた浅草御門の両脇の塀から、神田川へと飛び込む人々を描いている

明暦の大火における犠牲者の大半は無縁仏となり、幕府の命で隅田川東岸に亡きがらを集め、「万人塚」を建てて供養した。これが、後に相撲興行で有名になる回向院へとつながるのである。幕府は隅田川への架橋を決断し、浅草御門と回向院の間に両国橋を架けたというわけだ。

元々、隅田川と神田川が交わる地点で、水上交通の要所である。元禄時代(1688-1704)に、浅草橋の隅田川寄りに柳橋が架かると、その一帯には舟遊び客のための船宿が軒を連ねた。つまり、火除け地には出店が並び、惨事の現場近くに船宿が並んだことになる。ここにも江戸っ子のたくましさ、おおらかさを感じざるを得ない。現在も浅草橋と柳橋の間には、多くの屋形船が係留している。こうした歴史を踏まえた上で、水上から隅田川と両国橋を眺め、江戸の舟遊びに思いをはせてみてはどうだろう。

隅田川の船上より神田川を望む。緑の橋が柳橋、奥の青い橋が浅草橋。2つの橋の間には、今でも船宿が立ち並び、屋形船と釣り船が係留されている(2018)