私の台湾研究人生:近代台湾知識人の輝いた時代――台湾議会設置請願運動百周年を記念する

国際 歴史- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

「再びのデモクラシー運動」

台湾研究人生の中で、同時代の台湾政治が「気になりはじめる」から、その研究・観察に「全面投入する」ようになった1980年代の頃、私の脳裏に突然「この人たち(「党外」運動者たち)は再びの大正デモクラシー運動をやっている」という突拍子もない感想が浮かんできた。場所は台北、どんな場面であったかは思い出せないが、ただこのような感想を抱いたことだけは鮮明に記憶している。

台湾政治の現場を目にしつつ「大正デモクラシー」という日本史用語が浮かんだのは、その当時「大正デモクラシーと台湾議会設置請願運動」という長編論文をまとめた直後だったせいだろうから、「大正」の二文字は脇におくとすれば、私の直感の重心は「再びのデモクラシー運動」にあった。眼前において、「党外」勢力が国民党一党支配下で進める民主運動には、日本植民地統治下1920年代の民主運動に似通うところがあると直感したのである。

台湾の政治学者呉乃徳の近作『台湾最好時刻1977-1987』(2020年)は、1977年の中壢事件から86年の民進党結成、87年の長期戒厳令解除までの10年が「台湾の最も素晴らしかった時期」であるとしている。美麗島事件のような大規模弾圧や林義雄氏留守家族殺傷事件のような政治的テロが白昼まかり通るような困難な時期が「かえって台湾人が最も無私であり勇敢であり、団結していた時期」だったからであるという。「党外」民主運動が発展したこの時期がそうであるとするなら、植民地支配下において台湾知識人が台湾人の民権のために闘った1920年代もまた近代の台湾知識人にとっての輝かしい時代であったと言えるのではないか。

台湾議会設置請願運動百周年

植民地下の民主運動として私が想起するのは、やはり前記の台湾議会設置請願運動である。台湾議会設置の請願とは、台湾総督が台湾(台湾島と澎湖諸島)を管轄する行政権と管轄下領域において「法律を要する法令を制定する権限」とを有していることを前提として、「台湾住民より公選せられたる議員を以て組織する台湾議会を設置し、而して之に台湾に施行すべき特別法律及台湾予算の協賛権を附与する」ことを定める法律の制定を帝国議会に求めるというものであった。

第一回の請願は、1921年1月30日、台湾中部の名望家林献堂を筆頭とする台湾住民178人によって、第44帝国議会貴族院衆議院両院に提出された。以後、請願活動は、1934年当局の圧力下に中止を余儀なくされるまで足かけ14年全15回にわたって行われた。請願は最後まで貴衆両院いずれの請願委員会においても採択とならず、中央政府に検討すべき案件として送付されることはなかった。去る2021年1月30日はその百周年に当たっていたのである。

最低の条件からの民主運動の創造

今日から振り返ると、1980年代初めの台北の私に「また再びの」と直感させた戦前と戦後の民主運動には、共通点が二つある。

一つは、戦前1920年代民主運動と戦後の「党外」民主運動とが、それぞれの政治環境下での最低の条件から立ち上がり、しかも支配への抵抗に対する国家による暴力的弾圧に記憶が生々しい、あるいはそれが並行的に展開している情況下で、合法的民主運動を創造したことである。

1920年代当初台湾人は台湾総督府の支配下で参政権といえるものは何ら持たなかった。加えて、台湾西部漢人地域最後の武装反抗事件であるタパニー事件の大弾圧(1915年)の記憶はまだ新しく、また1895年以来の武装反抗鎮圧過程で緻密に配置された警察派出所と保甲制度といういわゆる隣保制度を組み合わせた住民管理と監視のシステムが平地漢人社会を縛っていた。そんな中で当時の台湾知識人が見出したのは(おそらくは日本本国の普選運動などに示唆を受けて)、戦前の明治憲法に規定する議会への請願権(第30条)であった。

これは当時として許容され得る最低限の政治的権利であり、それを梃子(てこ)に運動が創造されたのである。請願活動の開始と前後して、台湾文化協会の「文化講演会」という一種の啓蒙活動である示威運動が始まり、『台湾青年』から『台湾民報』へと発展する台湾人自身の言論活動とジャーナリズムの創設などが請願行動のまわりに結晶し発展して、1920年代台湾の政治社会運動が花開いた。その途次には、植民地期版の美麗島事件とも言い得る「治警事件」(1923年12月)も発生している。当時のいわゆる「内地延長主義」の統治方針に照らして、この運動を違憲とすることができなかった台湾総督府は、日本内地で政治運動を取り締まるために制定した治安警察法を台湾に延長施行して(1923年元旦)、運動の幹部を一網打尽にしたのであった。

台湾議会設置請願運動百周年は、厳しい条件下でも許容される最低限の権利を被統治民族自らが自覚的に行使して自らを政治主体に形成していったという意味で、台湾の民権運動の百周年でもあると言えよう。

戦後の民主運動にとって1920年代台湾知識人にとっての請願権に当たるものは、地方公職選挙であった。柯旗化先生が「台湾監獄島」と呼んだ(連載第13回)長期戒厳令下の政治的自由の厳しい抑圧の中で、国民党政権がある意味でやむなく挙行し続けた選挙こそ貴重な「自由の隙間」であった。政権による様々のハラスメント、そして1960年の中国民主党、1979年美麗島雑誌社集団による「党名の無い党」結成の挫折を経て、「自由の隙間」は次第にこじ開けられ、1986年国民党一党支配を打破する民進党結成成功に至った。戦後台湾の民主運動は、選挙という「監獄島」の最低限の「自由の隙間」から創造されてきたものであった。

下からの台湾ビジョンの提起

共通点の二つ目は、両者がそれぞれの時期の統治イデオロギーに対抗する「台湾ビジョン」を提起したことである。

日本の「内地延長主義」に何らかの「台湾ビジョン」があったとすれば、それは、内地=日本本国の法・制度を漸進的に施行して植民地行政の制度的同化を進め、それにつれて植民地住民の「民度」が向上すれば、それに応じて本国並みの参政権を認めていく、という将来展望における「大日本帝国」の特殊な「地方」であった。そこでは「民族」を単位とする自治はもちろんのこと「台湾」という地域単位を住民自治の及ぶ一単位として設定することも明確に拒否されていた。帝国議会は毎年台湾議会設置の請願を不採択とすることでこの方針を裏書きした

台湾議会設置請願運動のビジョンは、これに対して、台湾総督府の管轄区域という形の外力によって設定された「台湾」という領域を、そこに一つの自治的政治体の存在が想定される領域へと、住民の側から読み替えようとするものであった。そこでは、民主という政治運営の理念、自治という統治の理念、そして台湾という政治領域の観念が初めて結合した。台湾議会設置請願運動百周年は、このような意味での「民主自治の台湾ビジョン」誕生の百周年であった。

「党外」運動の台湾ビジョンは、筆者が1983年の立法院増加定員選挙観察で出会った「民主、自決、救台湾」のスローガンに代表させることができる。「自決」の語が入って、その分だけ台湾の有権者の集合体に主権性を附与しているという違いはあるが、そのビジョンは「民主自治の台湾ビジョン」の延長あるいは発展と見ることができるだろう。

二つの民主運動を繋いだ人々

戦前と戦後の二つの時代を生きて、それぞれの民主運動を繋いだ人々の存在も忘れてはならない。

1970年代初め『台湾民族運動史』を著した葉榮鐘は、記憶を繋いだ人の一人である。その葉榮鐘の友人で台湾省文献委員会に務めていた王詩琅(1908-1984)は、台北の萬華に住んでいて、実は1970年代「党外」リーダーの一人だった康寧祥と住居が隣りあっていた。康寧祥の自伝(『台灣, 打拼: 康寧祥回憶錄』)によれば、かれは高校生の時から窓越しに王から台湾語で台湾史のあれこれ、特に日本植民地統治期の社会運動の話を聞いたという。康寧祥はその知識を元に、台湾語で日本植民地統治期の人物の奮闘の故事を街頭で語って1960年代末から1970年代末の「党外」の選挙に旋風を巻き起こしたのだった。

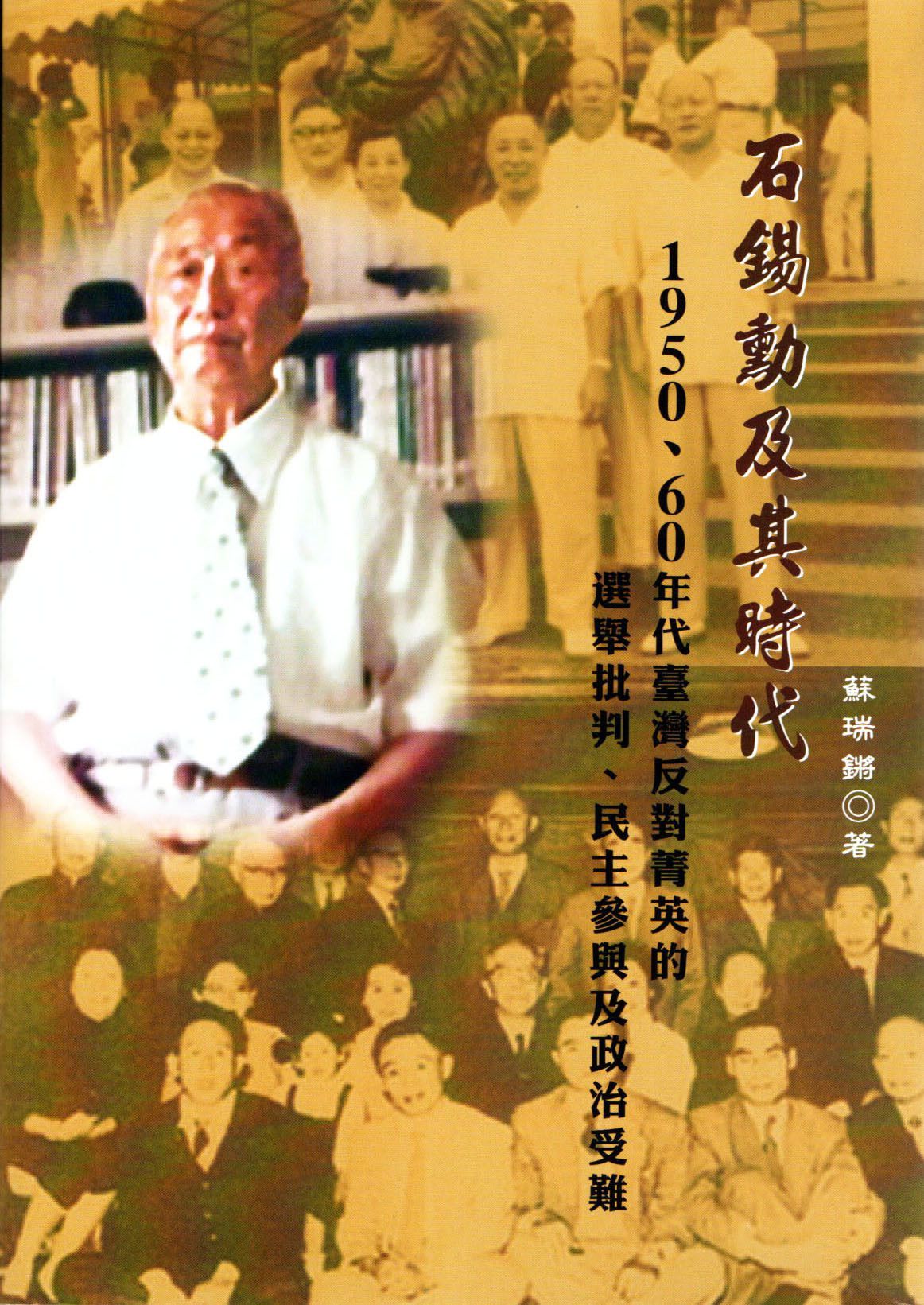

戦後の地方公職選挙に投じて身を以て二つの時代を繋いだ人もいた。最近注目を集めるようになった石錫勲(1900-1985)はその典型であろう。石は彰化に生まれ、1921年台湾総督府医学校を卒業し、高雄で医院を開業した。在学時期から台湾文化協会に参加し、台湾議会設置運動にも加わり、前述の治警事件では、一時は監獄に拘留されたこともあった。戦後は、1954年を皮切りに、1957年、1960年と彰化県長選挙に党外人士として挑戦したが落選を繰り返した。この間中国民主党の結党運動にも参加した。1968年地方選挙でも彰化県長に挑戦しようとしたが、いわゆる「彰化事件」に巻き込まれ投獄されて立候補できなかった。

以後は、いわば選挙戦の「戦友」の王燈岸(1919-1985)とともに、彰化地域の「党外」人士の選挙を応援した。1983年の増加定員立法委員選挙では、王とともに車椅子に乗って「党外後援会」推薦の許淑栄(美麗島事件政治犯張俊宏の妻)の選挙演説の演題に上がった。この場面こそ、戦前・戦後の民主運動の歴史的繋がりを語る強い象徴性を帯びたシーンであったと言えよう。

言うまでもなく、今日の台湾の民主体制を成り立たせてきた歴史のコンテキスト(文脈)は、一つではないし、戦前・戦後の諸社会運動が提起した台湾ビジョンも決して単一ではない。ただ、上述のような台湾ビジョンの継承という道筋も、台湾近現代史における「縦のコンテキスト」の一つとして、軽視することが出来ないのではないだろうか。

バナー写真=台湾文化協会第一回理事会。前列右から4人目が林献堂、その左が蒋謂水、後列左から7人目が蔡培火(財団法人白鷺鷥文教基金会提供)