La mondialisation du saké d’Imada Miho

Visiter le Japon Gastronomie Région- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

Le saké est le produit de l’environnement et des gens

« Il m’est impossible de m’absenter de mon travail le matin, donc venez l’après-midi. Et si vous avez le temps, promenez-vous dans le coin. Je peux vous indiquer quelques lieux à visiter. »

Telle est la réponse que j’ai reçue quand j’ai appelé Imada Miho, la tôji (maître-brasseur) de la brasserie « Imada Shuzô Honten » fin octobre 2023 pour lui rendre visite. Elle m’a conseillé deux endroits. Le premier est le pont d’Ôshiba qui traverse la mer intérieure vers l’île d’Ôshiba, et l’autre est le sanctuaire de Sakakiyama Hachimangû, dans le quartier d’Akitsu, à Higashi-Hiroshima où se trouve la brasserie.

La vue imprenable de la mer intérieure de Seto à partir du pont d’Ôshiba.

Une mer calme et scintillante s’étendait devant mes yeux à partir du pont, jouant avec les grains de lumière reflétant les silhouettes des îles aux nuances variées de bleu.

Au sanctuaire de Sakakiyama, je découvre une statue en bronze de Miura Senzaburô. Né en 1874, Miura développe un moyen de brasser du saké de qualité en utilisant l’eau douce locale, chose que beaucoup de gens jugeaient impossible. Il partage sa découverte avec les brasseurs locaux, transformant Hiroshima en grand centre de production de saké, et le quartier d’Akitsu en berceau de tôji remarquables.

Le pavillon principal de Sakakiyama Hachimangû. On trouve aussi dans l’enceinte un sanctuaire dédié à Matsuo-sama, la divinité tutélaire du brassage de saké.

Je pense qu’en me conseillant ces deux endroits, Imada voulait me faire saisir ce qui est au cœur du brassage de saké, à savoir l’environnement naturel et les gens.

Auparavant, le port d’Akitsu avait été un grand centre de distribution de riz, mais les gens se sont mis à l’utiliser pour brasser du saké, un produit avec plus de valeur ajoutée. À son apogée, Akitsu comptait environ 300 tôji qui voyageaient loin en hiver pour gagner de l’argent en brassant du saké. De nos jours, il ne reste plus que deux brasseries locales, celle d’Imada, ainsi que « Tsuka Shuzô ».

À mon arrivée à la brasserie, Imada Miho vient à ma rencontre dans une cour couverte de grands tissus blancs, sans doute employés pour le brassage du matin, suspendus pour sécher. Son sourire est éblouissant.

Un sugidama, ou boule d’aiguilles de cèdre, est suspendu au-dessus de l’entrée principale de Imada Shuzô Honten. Ce symbole annonce un nouveau tirage de saké.

Une cheminée en brique pleine de symboles. La marque de saké « Fukuchô » était une création de Miura Senzaburô.

La shimenawa est une corde en torsade utilisée pour délimiter l’enceinte sacrée d’un sanctuaire shintô. Celle-ci, fabriquée par le tôji précédent, est en travers de l’entrée de la zone de brassage. Auparavant, les tôji avaient souvent des compétences bien au-delà du brassage de saké.

Partir pour mieux comprendre

Selon Imada, « les côtes de Hiroshima sont parmi les plus vulnérables du Japon aux désastres naturels ». Des montagnes pentues se jettent dans la mer intérieure de Seto, et le sol est principalement du granit. Le granit saturé devient friable, ce qui provoque des catastrophes lors de fortes pluies. Justement, lors de cette visite à la brasserie, j’ai trouvé la route toujours effondrée après des inondations six ans plus tôt, ce qui m’a obligé de faire de grands détours. Cette même structure de sol explique toutefois en partie l’origine de l’eau douce de la région. C’est grâce à celle-ci que le saké de la marque Fukuchô est empreinte d’une certaine douceur complexe, qui est rehaussée par une moelle bien ferme.

Née en 1961, Imada Miho est l’ainée de cinq enfants. Elle rêve de faire ses études universitaires à Tokyo. Son père, Yukinao, est de la troisième génération à gérer la brasserie familiale fondée en 1868. À l’époque, le marché du saké stagne, et il dit à ses enfants de ne pas se préoccuper de reprendre la brasserie mais plutôt de suivre leur propre chemin.

Imada monte alors à la capitale effectuer ses études, en pleine période de la bulle économique. Loin des idées reçues de sa campagne, elle a l’impression de se retrouver dans un véritable paradis. Une fois son diplôme en poche, elle travaille d’abord dans un grand magasin, puis à la promotion d’une troupe itinérante de théâtre nô. Elle aime bien boire et part souvent à la recherche de belles découvertes. C’est une époque de grand chamboulement dans le monde du saké.

Longtemps classé selon un système de qualité (supérieur, première classe, deuxième classe), le saké est reclassifié selon la méthode de production en honjôzo, junmai, ginjô, daiginjô, etc. (Voir notre article : Comment reconnaître les types de saké japonais et leurs caractéristiques)

L’évolution de la logistique rend aussi possible la livraison rapide de saké en transport réfrigéré. C’est l’époque où le gouvernement de Koizumi Jun’ichiro déréglemente la vente d’alcools et les rend donc accessibles dans les supérettes konbini, engendrant l’arrivée d’un saké bon marché vendu en emballages cartons. Et puis survient le boom des jizake régionaux représentant des terroirs spécifiques, avec l’arrivée des sakés tanrei karakuchi (légers et secs) de Niigata et Toyama, suivis des nôjun umakuchi (riches et savoureux) de Yamagata, provoquant énormément de concurrence. C’est là où Imada Miho se rend compte à quel point les sakés de sa famille semblent démodés.

L’éclatement de la bulle économique est un coup de fouet pour Imada. Elle prend la décision de s’impliquer dans l’affaire familiale et, dix ans après son arrivée, abandonne le « paradis » de Tokyo pour rentrer à Hiroshima.

Malgré cette décision, Imada n’est toujours pas convaincue. « Au départ, j’ai gardé mon studio à Tokyo pour pouvoir y retourner facilement. »

« Le saké ne sera jamais meilleur que le caractère de celui qui le fabrique »

Bien que née dans une famille de brasseurs de saké, Imada ne savait rien de sa fabrication. Elle entame une formation au centre de recherche du brassage de saké du ministère des Impôts, situé à l’époque à Tokyo mais devenu maintenant l’Institut national de brassage de saké et transféré à Higashi-Hiroshima. Mais le métier de brasseur de saké ne s’apprend pas en six mois de formation. « J’ai été incapable de produire le saké dont je rêvais pendant dix ans. »

Imada souligne l’importance du partage de savoir-faire par les brasseurs expérimentés pendant cette période d’apprentissage. On la voit, par exemple, dans le documentaire de 2019 intitulé Kanpai ! Nihonshu ni koishita onnatachi (Kanpai ! Pour l’Amour du Saké), réalisé par Konishi Mirai, très stressée quand elle rend visite à Ikeda Kenji, tôji principal chez Tosatsuru Shûzo, dans la préfecture de Kôchi, mais originaire de Hiroshima, pour lui demander de la prendre comme apprentie. Dans certaines régions, on refusait même d’admettre les femmes dans les brasseries, mais ceux de Hiroshima l’ont toujours bien accueillie.

Le rôle du tôji ne se limite pas à la fabrication du saké. Il gère tout, autant bien les installations, le recrutement, etl’approvisionnement, que les rites religieux. Dans le « bon vieux temps », il avait presque plus de pouvoir que le propriétaire, mais les choses ont changé. Un vieux dicton dit que « le saké ne sera jamais meilleur que le caractère de celui qui le fabrique », et cette notion de toujours vouloir mieux faire a envouté Imada.

« J’ai pris ma décision quand j’ai vu à quel point les tôji étaient des gens extraordinaires. »

Les maîtres-brasseurs disent aussi : « Tenter cent fois pour s’améliorer mille fois » (hyakushi senkai). C’est-à-dire qu’avec chaque essai, on découvre ce qu’il est possible de faire avec son terroir et ses équipements, et on optimise la qualité de son saké. Imada a retenu cette leçon et s‘est donnée corps et âme à l’amélioration de son produit.

Imada avec une poignée de riz poli. Quand j’ai remarqué que les brasseurs de saké avaient de belles mains, elle m’a gentiment répondu : « C’est parce qu’il fait encore bon en cette période. »

Imada et son assistant soulèvent le riz fermenté dans le kôji-muro, le saint des saints de la brasserie. C’est là où le riz est imprégné d’un champignon microscopique appelé kôji. C’est ce procédé de 48 heures qui détermine la qualité du saké.

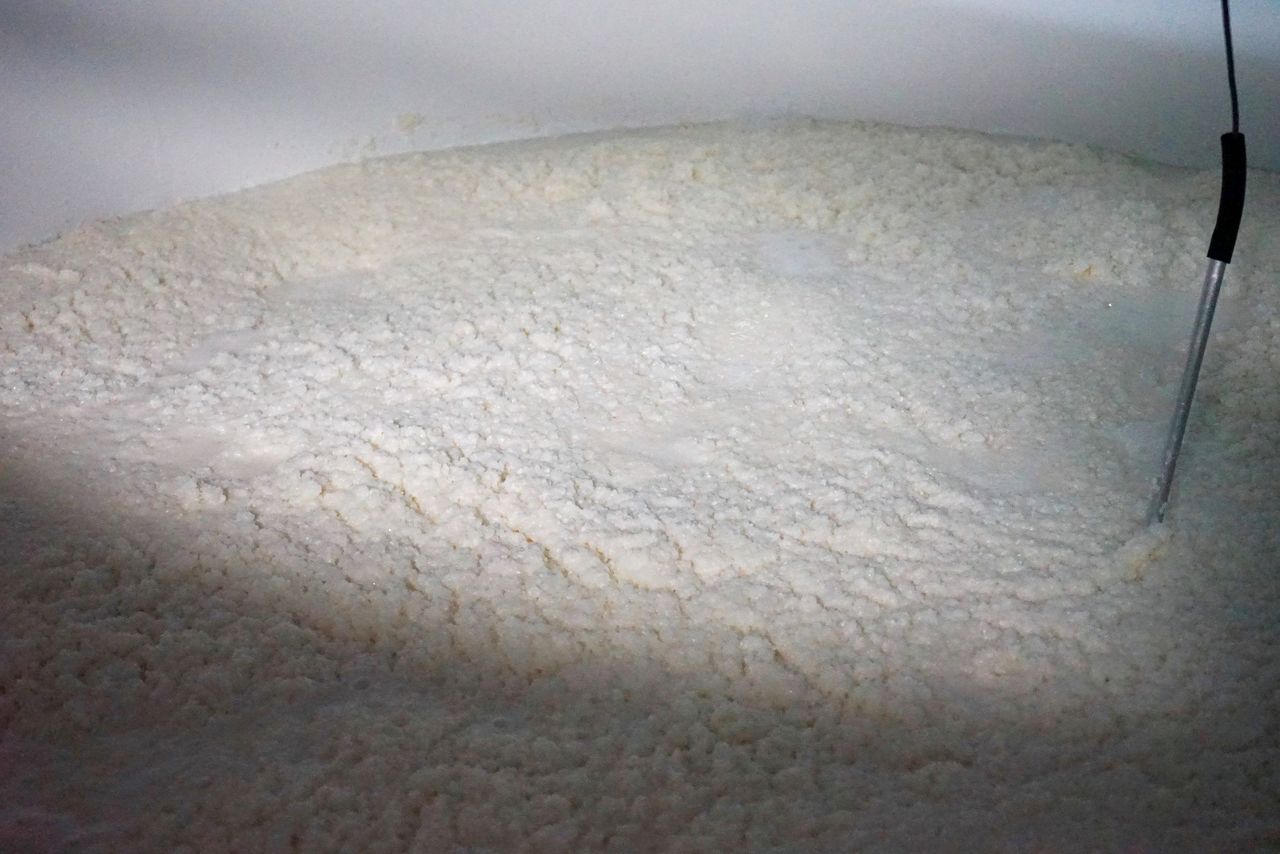

Le début du processus de moromi (fermentation du moût). La levure consomme du sucre pour créer de l’alcool et du dioxyde de carbone, ce qui produit un bruit lorsque les bulles remontent à la surface.

Tags

tourisme saké femme région Hiroshima boisson alcool personnalité