ミニシアターは生き残れるか―日本の映画文化を切り開く“個性派”映画館の功績と未来

Cinema 文化 社会- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

場所ではなく「コンセプト」を喪失

1968年に多目的ホールとして神田・神保町に開館した岩波ホールは、74年から世界のうずもれた名画を世に送り出す「エキプ・ド・シネマ(映画の仲間)」運動を開始した。その中で、サタジット・レイ(インド)、アンジェイ・ワイダ(ポーランド)、テオ・アンゲロプロス(ギリシャ)や日本の小栗康平、羽田澄子などの監督作から第三世界の名作まで、多種多様な作品を上映してきた。

岩波ホールの入り口。最後の上映作品はヴェルナー・ヘルツォーク監督のドキュメンタリー『歩いてみた世界 ブルース・チャトウィンの足跡』(2022年7月29日/時事)

支配人の岩波律子氏は、最終上映前の観客へのあいさつの中で、同ホールの歴史を振り返り、「66の国と地域の274作品を上映してきた」と語った。

「岩波ホールは映画を地球の横軸で捉えていたのだと、改めて感慨を深くしました」とユーロスペース支配人の北条氏は言う。「私自身は、作家中心の縦軸で捉えています。巨匠、中堅、新人の監督作を選ぶことで、映画の過去、現在、未来を投影する作品を洋画・邦画から選ぶラインアップを意識してきました」

「縦軸、横軸を組み合わせれば、観客はより広い映画体験ができる。それが東京のミニシアターの在り様だったのだと実感しました。今、その横軸が失われてしまった。上映サイドの一つの“考え方”を失う悲しさをしみじみ感じました。場所を失ったというよりも、試行錯誤して生み出されたコンセプトを喪失したのです」

シニア層が戻らない

2020年4月、コロナ禍による最初の緊急事態宣言が発令され、ユーロスペースは1カ月休館した。その後は営業時間短縮などでしのいできた。

「当館は、もともと他と比べて客層が若いと言われています。今は、若い観客が大分戻ってきました。ただシニア層は、コロナ前の水準に戻っていない。客入りは25パーセントほど減っています」

ミニシアターの多くは、シニア層、中でも女性を意識した作品の上映に力を入れてきた。長年、常連の女性観客に支えられてきた岩波ホールは、客層の高齢化やコロナ禍の影響で経営が悪化し、閉館を決断した。同様な状況で、各地のミニシアターの苦境が報じられている。大阪を代表する「テアトル梅田」も、9月末で32年の歴史を終えた。

「ミニシアターの時代」

大手映画会社の直接的影響下にない独立系で、席数の少ない映画館を、日本では「ミニシアター」と呼ぶ。北条氏によれば、岩波ホールやユーロスペースをはじめとする「シネクラブ(自主上映)型」がその先陣を切った。

「『自分たちの好きな映画を多くの人に見てほしい』『一緒に語り合いたい』という映画マニアのグループが始めた自主上映が、映画館開設につながる。それが当初のミニシアターです」

ロビーに張られた上映作品のポスター。スクリーンは2つ(92席、145席)

1982年開館のユーロスペースは、まだ日本では知られていなかったレオス・カラックス(フランス)、アッバス・キアロスタミ(イラン)、フランソワ・オゾン(フランス)などの映画作家をいち早く紹介した。87年の原一男監督の『ゆきゆきて、神軍』は、大ヒットを記録。天皇の戦争責任に迫る過激なアナーキストを追ったドキュメンタリーの問題作だ。上映だけでなく、配給(映画の買い付け)や制作に関わってきたことも同館の特徴だ。

80年代以降、「名古屋シネマテーク」「シネマ・クレール」(岡山)など、地方都市にもシネクラブ系の映画館が次々に誕生した。また、大手の東急レクリエーションが「シネマスクエアとうきゅう」(新宿)、流通系のセゾングループが「シネ・ヴィヴァン六本木」を開館。2000年代にかけて、「ミニシアターの時代」と呼ばれる活況を呈した。

ミニシアターを救え!

近年は、シネコンの台頭、娯楽の多様化や動画配信サービスの拡大など、さまざまな要因で、ミニシアターを巡る環境は厳しくなり、次々に姿を消した。2020年のコロナ禍は、さらなる打撃となり、ミニシアターを救おうと、是枝裕和監督や俳優の井浦新など、映画関係者が中心となって「SAVE the CINEMA」プロジェクトを立ち上げた。北条氏も呼びかけ人の一人だ。政府・国会議員に支援を求める要望書を出して賛同者の署名を募り、9万筆以上を集めた。

同時に、深田晃司・濱口竜介監督が発起人となり、クラウドファンディング「ミニシアター・エイド基金」を開始。集まった3億3千万円超の支援金を、118劇場103団体へ分配した。

ミニシアターへの多大な支持が、「初めて可視化された」と北条氏は言う。「これだけ多くの基金が集まったことには希望が持てます。皆、劇場が街から消えてほしくないと願っているのです」

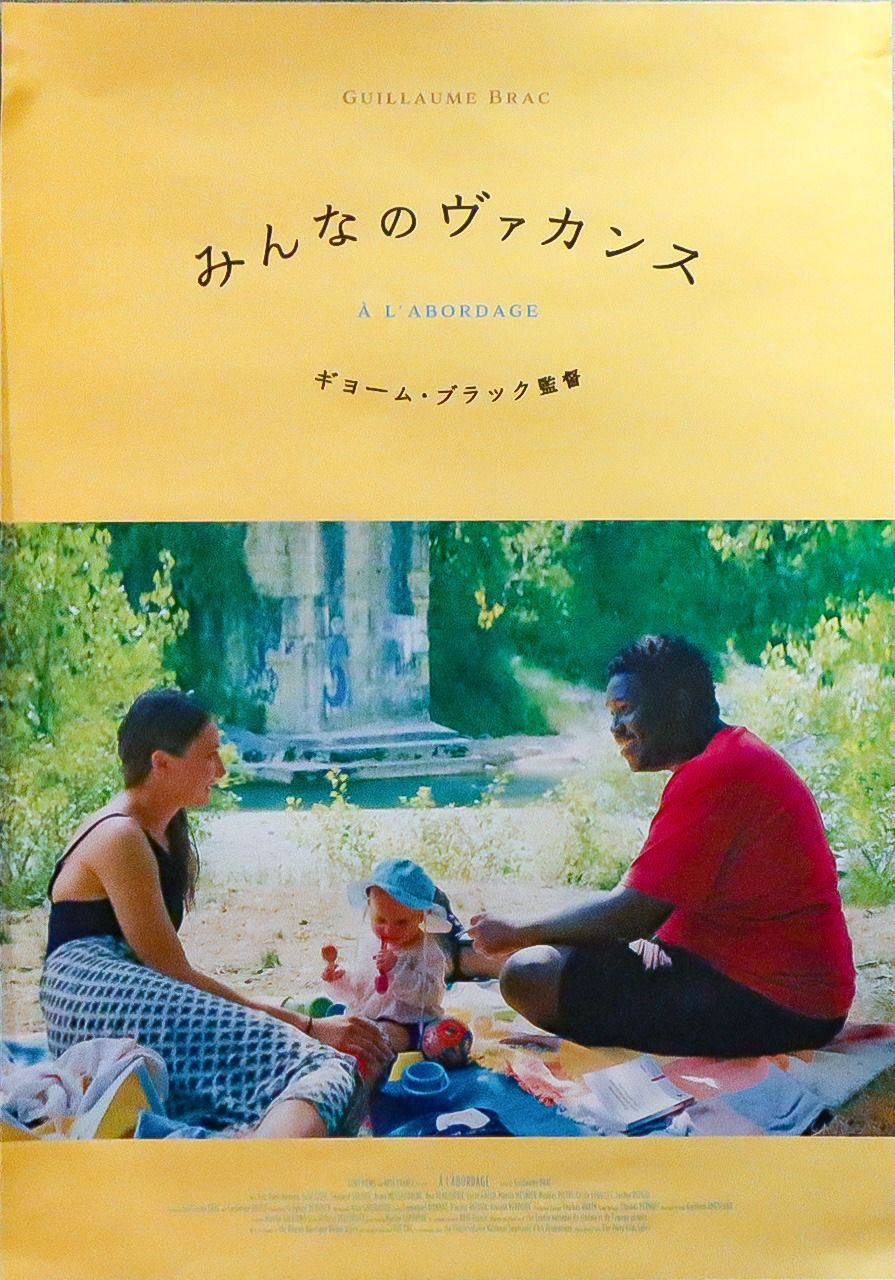

ヒット作『みんなのヴァカンス』

コロナ禍以前から、ミニシアターの在り方を模索していた北条氏だが、上映プログラムの組み方に関して基本的な考え方は変わっていない。巨匠から若手まで作家に軸足を置き、特に新人に関しては、「画(え)が強い」作品を重視する。

「ミニシアターだからこそ、多少リスクのあるプログラムを組めると思っています。分かりやすいとはいえない作品でも、監督とのトークセッションなどのイベントを通して、理解を深めてもらう努力をしています。規模の小さな劇場だからこそできる作り手と観客のコミュニケーションの場づくりです」

存続のためには、シニア層を狙うよりも若い観客層を拡大することが鍵だと言う。「若い人が足を運んでくれる場でなければ、上映する方も張り合いがない」。コロナ下の上映で、意外なヒット作もあった。ギョーム・ブラック監督の『みんなのヴァカンス』だ。3人の若者の「珍道中」を描いた群像劇で、微妙なユーモアと緩い雰囲気に癒される。

「ブラック監督の作品上映は、本作で4本目。その経験から予想していた客の入りを上回りました。コアな映画ファンもいますが、大学生のカップルや友達同士など、いつもならユーロで映画を見ないような人たちが足を運んでくれた。本作は人の温かさ、優しさが自然に伝わり、押し付けがましくない。若い世代でも、今は“ほっこり”する温かみのある作品を求めているのだと実感しました」

一人の作家と長く付き合いたいと、北条氏は言う。

「海外の映画祭で新人監督のデビュー作をある配給会社が買い付け、それをウチで上映したとする。以後も、配給側と相談しながら、継続的に上映することを目指しています。『みんなのヴァカンス』は、このアプローチの一つの成果です」

日本の新人監督のデビュー作上映の後に、2本目のシナリオの感想を求められることもある。北条氏の助言に基づいて改稿するプロセスを経て、完成した作品を同館で上映する。春本雄二郎監督の『由宇子の天秤』(21年公開)はそんな1本だ。同作は大ヒットしてTOHOシネマズでも上映され、監督は現在3本目を準備中だという。

政治や行政に届く言葉を

「SAVE the CINEMA」以降、北条氏は政治家や経産省、文化庁に、ミニシアターへの支援を求めてきた。最近は、より長期的な視野に立ち、公的助成の導入など、映画館への制度的支援の必要性を訴えているが、真摯に受け止めてもらえず歯がゆいと言う。

「世界的な評価を得た是枝監督、濱口監督なども、ミニシアターで映画を見て学んだ世代です。そして、彼らの作品を上映する場でもあった。ミニシアターが存在しなければ、世界に羽ばたく監督が育たない。そう訴えても、行政には説得力を持たないと痛感しました。『“おいしい魚を売っているから、その魚屋を支援しろ”と要求しているのと同じ』などと言われたこともあります」

「ポン・ジュノ監督の『パラサイト 半地下の家族』がアカデミー賞を受賞した時、韓国の人たちは、歓喜して自分たちの映画文化を誇りに思ったはずです。同様に、日本映画が評価されれば、国民の喜びであり誇りでもあるはず。大きな価値を持つ産業だとアピールしても、聞き流されました」

問題は、映画を管轄する機関が統一されていないことだ。映画保存や助成金関連の管轄は文化庁だが、経産省・総務省も「クールジャパン」政策でさまざまな補助金を出し、映画館興行に関しては、総務省になる。一方、フランスは映像振興組織の国立映画映像センター(CNC)、韓国では映画振興委員会(KOFIC)が、映画界を統括する窓口となっており、日本よりも潤沢な文化予算に加えて、入場料金の一部を業界に還元する仕組みになっている。

「公的な支援システムが構築されれば、僕たちの意識も変わる。支援に値するための、行動や考え方を生み出していくと思います」

行政や国民に届く「言葉」を模索中だ。そもそも、ミニシアターには、美術館のように、地域の学びの場としての公的役割があると北条氏は考える。「例えば、地域の学校と提携した子どものための映画教室の開催、マイノリティーの人たちのための上映会など、自分たちが地域コミュニティーで貢献できることは何か、考えを練っています」

文化庁は2003年に「海外展開への支援」や人材養成策など、12の提言をまとめた。同庁に働きかけて、日本映画振興のための新たな施策提言を作ることも視野に入れている。

「20年前は日本映画が低調で、洋画が多くのスクリーンを占めていました。新人作家も育っていないし、制作現場は高齢化が進んでいた。提言はそうした状況を背景にしていました。今は状況が変わって、多くの日本映画が生まれている。その一方で、ハラスメントや劣悪な労働環境などの問題が表面化しました。文化庁と一緒に、新しい提言をまとめなければいけない時期です。その中に、映画館支援も織り込みたいと考えています」

バナー:1982年、ユーロスペースは渋谷区桜丘に開館、2006年に現在の円山町に移転した(写真:ニッポンドットコム)