Les histoires cachées de la première génération d’immigrés coréens au Japon

Histoire- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

Au printemps 2024 est sorti le film documentaire « Arirang Rhapsody : les halmeoni qui ont traversé la mer », que le réalisateur Kim Song-woong a consacré aux grands-mères coréennes (halmeoni) qui vivent dans le quartier de Sakuramoto, dans la ville de Kawasaki. Le film met en lumière, à travers les récits des zainichi elles-mêmes, « l’histoire vécue de l’après-guerre » en racontant les vies mouvementées de ces femmes qui ont vécu ballottées par le conflit et écartelées entre leur patrie colonisée et le Japon, avant de finalement réussir à construire un petit bonheur dans les dernières années de leur vie.

« Nous travaillions dur, dans des tôleries, des usines textiles, dans les mines. Nous avons travaillé et nous nous sommes soutenues mutuellement comme une famille et nous avons vécu ensemble. » Mme Suh, née en 1926, raconte sa vie à la caméra.

Née dans la province de Gyeongsang du Sud, en Corée du Sud, Mme Suh a traversé la mer pour se rendre au Japon avec sa mère en 1940 à l’âge de 14 ans, s’est mariée à 18 ans et a donné naissance à un enfant. Lorsque la guerre s’est terminée par la défaite du Japon en 1945, la famille a réussi à financer un petit bateau et est retournée dans son pays d’origine sans rien d’autre dans les mains que leur vie.

« Mais, poursuit-elle, ce qui nous attendait, c’était une vie de misère. »

Peu après son retour au pays, sa mère et son mari sont morts l’un après l’autre. Avec sa fille de trois ans, elle vivait dans le plus grand dénuement lorsque la guerre de Corée a éclaté en 1950. En 1957, réalisant que sa famille avait été séparée du reste du pays et qu’elle ne survivrait pas, Mme Suh laissa à contrecœur son enfant à la garde de proches et repartit au Japon.

Alors que les frontières nippones étaient fermées, Mme Suh est malgré tout retournée au Japon au risque de sa vie, cachée dans un bateau de pêche, trempée, à fond de cale. Elle a ensuite travaillé, effectuant des travaux de terrassement, nettoyant des bâtiments et faisant la vaisselle dans un restaurant spécialisée dans les barbecues coréens (yakiniku), jusqu’à ce qu’elle prenne sa retraite en 2004, à l’âge de 78 ans.

« Je n’ai jamais rien eu de bien dans ma vie. »

Mme Suh s’est exprimée devant la caméra en essuyant ses larmes avec un mouchoir.

Un destin détruit par le colonialisme

Les histoires de vie douloureuses racontées par les halmeoni dans Arirang Rhapsody confrontent le spectateur avec le fait que la politique coloniale du Japon et la guerre ont profondément perturbé le sort de la population de la péninsule coréenne.

En raison de la colonisation par le Japon, qui a débuté en 1910, les Coréens ont été contraints de quitter leur lieu de vie et de travail et sont venus au Japon. Lorsque la guerre sino-japonaise a éclaté en 1937, les Coréens ont été enrôlés les uns après les autres dans les mines et les mines de charbon du Japon. Jusqu’à la fin de la guerre, qui a vu la défaite du Japon en 1945, un total cumulé d’environ 2 millions de Coréens avait traversé la mer. Parmi eux, quelque 600 000 seraient restés au Japon après le conflit.

Au Japon, les travailleurs coréens étaient concentrés dans certaines villes, comme Osaka et Shimonoseki. Nombreux étaient également ceux installés dans la partie sud de la ville de Kawasaki, où se trouvait la zone industrielle de Keihin, avant la guerre. Confrontés à des barrières culturelles et linguistiques, ils ont planté des egoma (une herbe aromatique) et des piments oiseaux dans les allées locales, ont fait du kimchi et ont construit une communauté comme pour se blottir les uns contre les autres, tout en préservant les coutumes alimentaires de leur pays d’origine.

Le réalisateur Kim Song-woong, lui-même zainichi de deuxième génération, avait déjà braqué sa caméra il y a 20 ans sur les femmes zainichi de première génération qui vivent dans le quartier de Sakuramoto de la ville de Kawasaki dans son premier film documentaire Hana hanme. Mais il n’y avait pas abordé le sujet de ce qu’elles avaient vécu dans leur passé. Cette fois-ci, cependant, son documentaire aborde de front le passé des zainichi de première génération. Pourquoi ?

« J’ai ressenti un immense sentiment de crise lorsque les halmeoni, qui pouvaient nous raconter leur histoire vivante, sont décédés les unes après les autres. Ce que les zainichi de la première génération ont vécu n’est pas seulement leur histoire personnelle, mais aussi celle de la région et du Japon. Peu importe que les nationalistes révisionnistes crient que l’histoire des zainichi est un mensonge, l’histoire des zainichi ne peut pas être effacée. Nous devons préserver leurs paroles tant qu’il en est encore temps. »

Au fil du temps, les zainichi de la première génération ont quitté ce monde les uns après les autres, et la ville où ils ont passé leur vie a perdu rapidement de son atmosphère. En fait, même si l’on se promène dans les zones côtières de la ville de Kawasaki, comme la zone de Sakuramoto, il est difficile de trouver les empreintes des Coréens zainichi, car la zone est recouverte d’anciennes usines et de zones résidentielles.

Des résidentes coréennes au Japon qui ne savent ni lire ni écrire

Les membres de la communauté, qui ressentent le même sentiment de crise que le réalisateur, ont lancé un projet dans la zone côtière de Kawasaki, un voyage d’étude au cours duquel les participants se promènent dans la ville tout en écoutant l’histoire liée aux Coréens zainichi.

Miura Tomohito, 70 ans, l’un des initiateurs du projet et soutien des Coréens zainichi à Kawasaki, déclarait :

Miura Tomohito, président de l’organisation sociale Seikyûsha, qui gère une école maternelle et le Fureai-kan, un centre culturel pour les enfants zainichi.

« Les halmeoni de la première génération sont des survivantes, elles ont lutté contre le racisme et ont vécu en se serrant les coudes avec d’autres personnes originaires du même pays. L’histoire de leur vie est profondément gravée dans cette région. Je veux donc que les gens entrent en contact avec la mémoire de cette terre en pensant à l’histoire de la vie de ces femmes. »

Aujourd’hui, ces lieux ont perdu leur animation sans aucune explication, ce ne sont plus que des coins de rue ordinaires, mais connaître l’histoire d’un lieu peut stimuler l’imagination quant au « paysage humain » qui existait autrefois.

Les participants à la visite commencent leur promenade dans le quartier de Sakuramoto. Miura (à droite) raconte également l’histoire des discours de haine et la résistance des halmeoni.

Le centre culturel a été créé en 1988 par la ville de Kawasaki en tant qu’établissement publique pour la coexistence multiculturelle, en réponse à l’histoire de la discrimination à l’encontre des Coréens zainichi. L’établissement offre différents services, notamment un centre pour enfants, un centre communautaire et des salles de classe.

L’achèvement du centre culturel a coïncidé avec l’âge de la retraite pour les zainichi de la première génération, qui avaient travaillé pendant la majeure partie de leur vie, et Miura et ses collègues les ont invités à suivre des cours d’alphabétisation alors qu’ils entraient dans la vieillesse sans avoir jamais appris à lire ni à écrire.

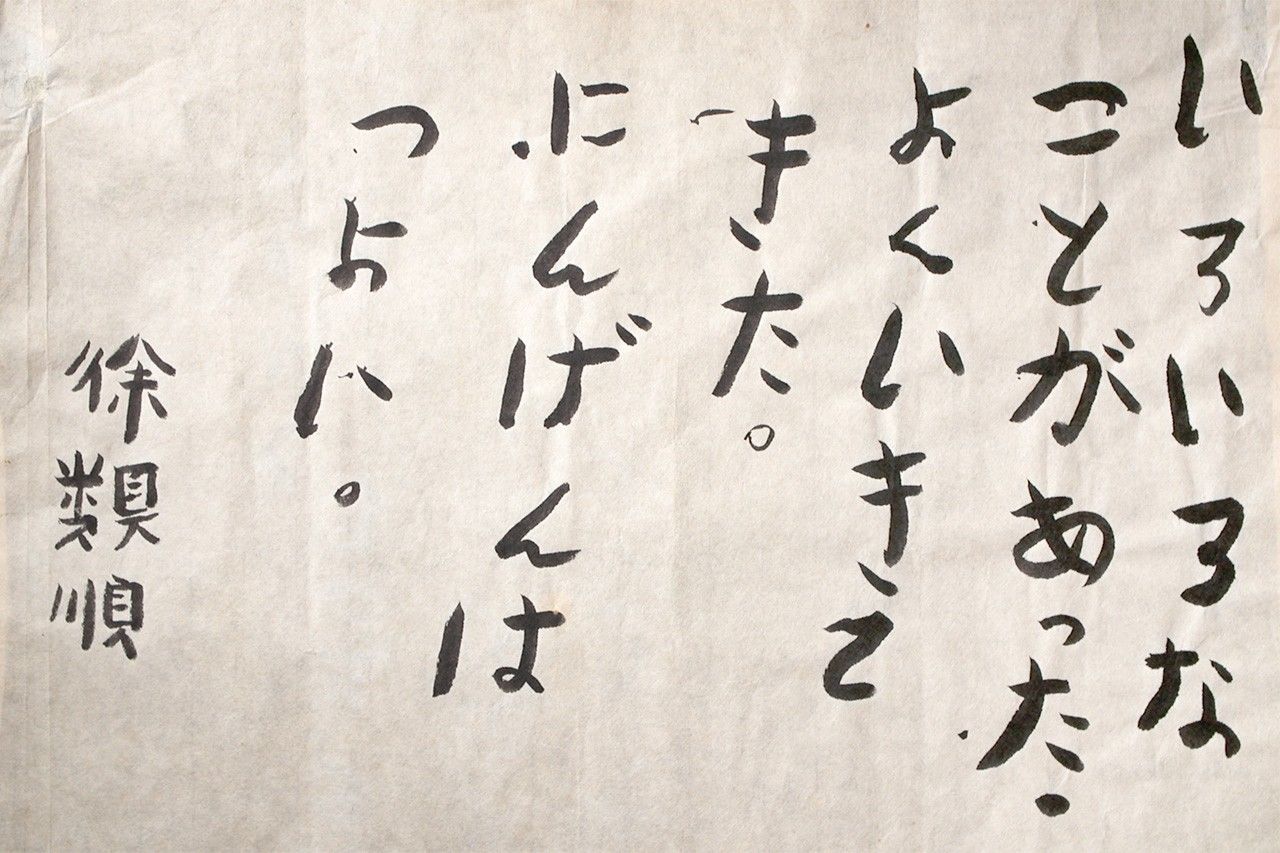

« Les halmeoni ne savaient même pas comment tenir un crayon ni avec quelle force il faut appuyer dessus pour écrire. C’était très émouvant de les voir apprendre à écrire en conservant un sentiment de joie, bien qu’elles cassaient leur crayon tout le temps parce qu’elles appuyaient trop fort. »

Comment étaient-elles arrivées à leur âge sans savoir écrire ? Pour tenter d’expliquer cette situation, les halmeoni ont commencé à raconter spontanément leurs vies incroyables.

« Les communautés zainichi que ces femmes ont créées dans le pays tout en travaillant dur pour survivre dans les usines, les chantiers de construction et la plonge des restaurants yakiniku, ont survécu à la période de guerre et ont surmonté la discrimination. Elles n’ont pas eu le temps d’apprendre à écrire. »