Rapatrier les millions de Japonais bloqués à l’étranger : le chaos de l’après-guerre

Histoire- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

L’après-guerre s’ouvre sur un chapitre de souffrances

Après la défaite du Japon en août 1945, environ 6,6 millions de ressortissants japonais se retrouvent bloqués à l’étranger. Une bonne moitié sont des militaires, l’autre des civils. Les militaires commencent d’être rapatriés en septembre 1945 conformément aux dispositions de la déclaration de Potsdam qui dans son neuvième point stipule : « Les forces militaires japonaises, après avoir été complètement désarmées, seront autorisées à retourner dans leur foyer avec la possibilité de mener une vie pacifique et productive. »

Mais il n’en va pas de même pour les civils. En effet, aucune disposition légale n’ayant été prise au sujet de leur rapatriement, le gouvernement japonais met du temps à réagir à la situation de crise se fait jour. Dans les premiers jours suivant la capitulation, le gouvernement demande même à ses ressortissants de l’étranger de rester sur place. Dans de nombreux cas, c’est le chaos. L’ensemble est découpé en cinq zones chacune sous le contrôle d’une force alliée différente et selon l’endroit où ils se trouvent, les civils japonais sont placés soit sous l’autorité de la Chine, soit sous celle de l’Union soviétique, des États-Unis (notamment ils sont à Saipan et dans d’autres parties méridionales de l’empire japonais vaincu, aux Philippines et dans la partie méridionale de la Corée), de la Grande-Bretagne, des Pays-Bas (pour la majeure partie de l’Asie du Sud-Est) ou encore celle de l’Australie (pour Bornéo et la Nouvelle-Guinée). Or les Japonais sont différemment traités selon les sphères d’influence.

Ceux qui se retrouvent sous l’égide soviétique sont particulièrement mal lotis. La zone de contrôle de l’URSS s’étend de l’ancien État fantoche japonais de Mandchourie (au nord-est de la Chine), aux îles Kouriles en passant par le nord de l’ancienne colonie de Corée et l’île de Sakhaline (dont la moitié sud seulement retourne dans le giron japonais sous le nom de Karafuto). Dans les tout derniers jours de la guerre, l’Union soviétique abroge unilatéralement son traité de neutralité et déclare la guerre au Japon. Les troupes soviétiques envahissent la Mandchourie, où sont alors installés environ 1,55 million de Japonais, aux rangs desquels figurent les pionniers envoyés par le gouvernement pour y développer des colonies.

La plupart des jeunes hommes et des adolescents ayant été mobilisés dans l’armée du Guandong au cours des dernières phases désespérées de la guerre, ce sont surtout les femmes, les personnes âgées et les enfants qui doivent fuir pour sauver leur vie. Après avoir erré à pied à travers champs et traversé des zones inhospitalières, ils sont même attaqués par les locaux qui leur sont souvent hostiles et lorsqu’ils atteignent finalement les villes, ils sont alors maltraités et dévalisés par les soldats soviétiques. Dans un élan désespéré, de nombreux enfants sont même confiés à des familles chinoises pour augmenter leurs chances de survie. Certaines Japonaises abandonnent tout espoir de retourner un jour au pays.

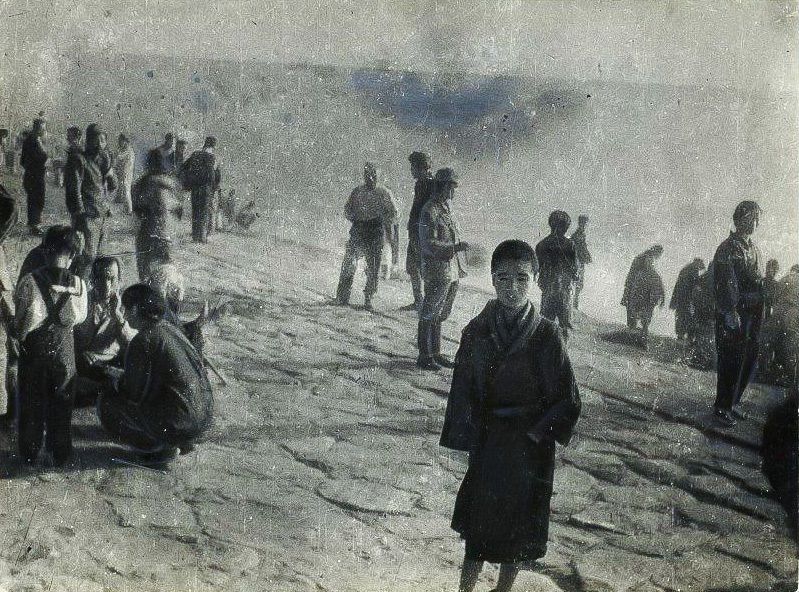

Cet orphelin esseulé qui attend désespérément d’être rapatrié au Japon n’a pas été autorisé à monter à bord d’un navire car il n’avait pas de papiers prouvant son identité. Cette photographie aurait été prise à Busan en 1946. (Avec l’aimable autorisation du Mémorial pour les soldats détenus en Sibérie et rapatriés d’après-guerre)

Les Soviétiques n’ayant aucun intérêt à rapatrier les civils japonais restés en Mandchourie, ce n’est qu’après le retrait des troupes soviétiques en mai 1946 que le rapatriement commence enfin grâce à la logistique américaine. Ceux qui réussissent à embarquer sur les premiers navires à partir ont parcouru pas moins de 2 000 kilomètres de la frontière soviétique jusqu’au port de Huludao, dans le sud de la Mandchourie, d’où partent les navires de rapatriement. Près de 245 000 personnes auraient perdu la vie en Mandchourie (en comptant notamment les soldats tombés lors des combats avec les troupes soviétiques à la toute fin de la guerre), c’est plus que les bombardements massifs par bombes incendiaires de Tokyo, le bombardement atomique de Hiroshima ou la bataille d’Okinawa.

Les troupes japonaises désarmées ne connaissent pas un sort beaucoup plus enviable. L’armée soviétique rassemble environ 575 000 soldats japonais désarmés pour les déporter dans les goulags sibériens. Travail forcé dans un froid glacial par moins 20 ou moins 40 degrés, rations minimales, pendant cette captivité sibérienne aux conditions si difficiles, près de 10 % des détenus ( 55 000 personnes environ) meurent de famine et d’épuisement.

Mourir de maladie si près de la mère patrie

À leur arrivée, les navires qui transportent entre 2 000 et 3 000 personnes chacun, sont soumis à une quarantaine stricte afin d’éviter la propagation de maladies infectieuses. Mais en avril 1946 à l’entrée du port d’Uraga, près de Yokosuka, une épidémie de choléra se déclare sur un navire de rapatriement parti de Canton, ce qui entraîne l’instauration d’une quarantaine stricte pour les 20 navires alors en attente dans la baie. Alors qu’ils sont si près de la mère patrie qui leur tend les bras, près de 70 000 rapatriés doivent prendre leur mal en patience et 400 d’entre eux meurent à bord sans même pouvoir fouler à nouveau le sol natal.

Yamaguchi Takayuki est conservateur au Mémorial pour les soldats détenus en Sibérie et les rapatriés d’après-guerre, un musée situé dans l’arrondissement de Shinjuku à Tokyo. Il nous explique quelles épreuves attendaient encore les rapatriés à leur retour au Japon. Contraints de fuir, beaucoup avaient abandonné tout ce qu’ils possédaient à l’étranger et se retrouvaient totalement démunis. Les jeunes hommes qui se trouvaient dans la sphère de contrôle soviétique et qui auraient normalement dû être les soutiens de leur famille ont mis des années avant de pouvoir retourner au pays. Dans la tourmente et les bouleversements du Japon d’après-guerre, de nombreuses familles se retrouvent dans l’incapacité de rebondir et reprendre leur vie en main.

Ces nombreux rapatriés laissés dans l’indigence ont attiré l’attention des médias et face à ce scandale social, le gouvernement a instauré un système d’allocations. Mais les sommes étaient dérisoires et ne permettaient pas de garantir un niveau de vie décent, d’autant que les biens laissés dans les ex-colonies et les territoires occupés étaient perdus à jamais.

Des rapatriés et des dépouilles de soldats

Rapatrier les ressortissants japonais des confins l’empire désormais en ruine est une entreprise titanesque qui s’échelonne jusqu’en 1958. Après 1950, tous les rapatriés rentrant au Japon passent par le port de Maizuru (préfecture de Kyoto). Seul port naval du Japon donnant sur la mer du Japon, le site était déjà prospère avant-guerre. En 13 ans, de 1945 à 1958, près de 660 000 rapatriés et environ 1,6 million de dépouilles de soldats décédés à l’étranger passent par ce port. Le calvaire des prisonniers japonais internés en Sibérie a duré jusqu’à 11 ans pour les plus malchanceux. À leur retour, c’est depuis ce port de la mer du Japon qu’ils ont revu pour la première fois leur mère patrie.

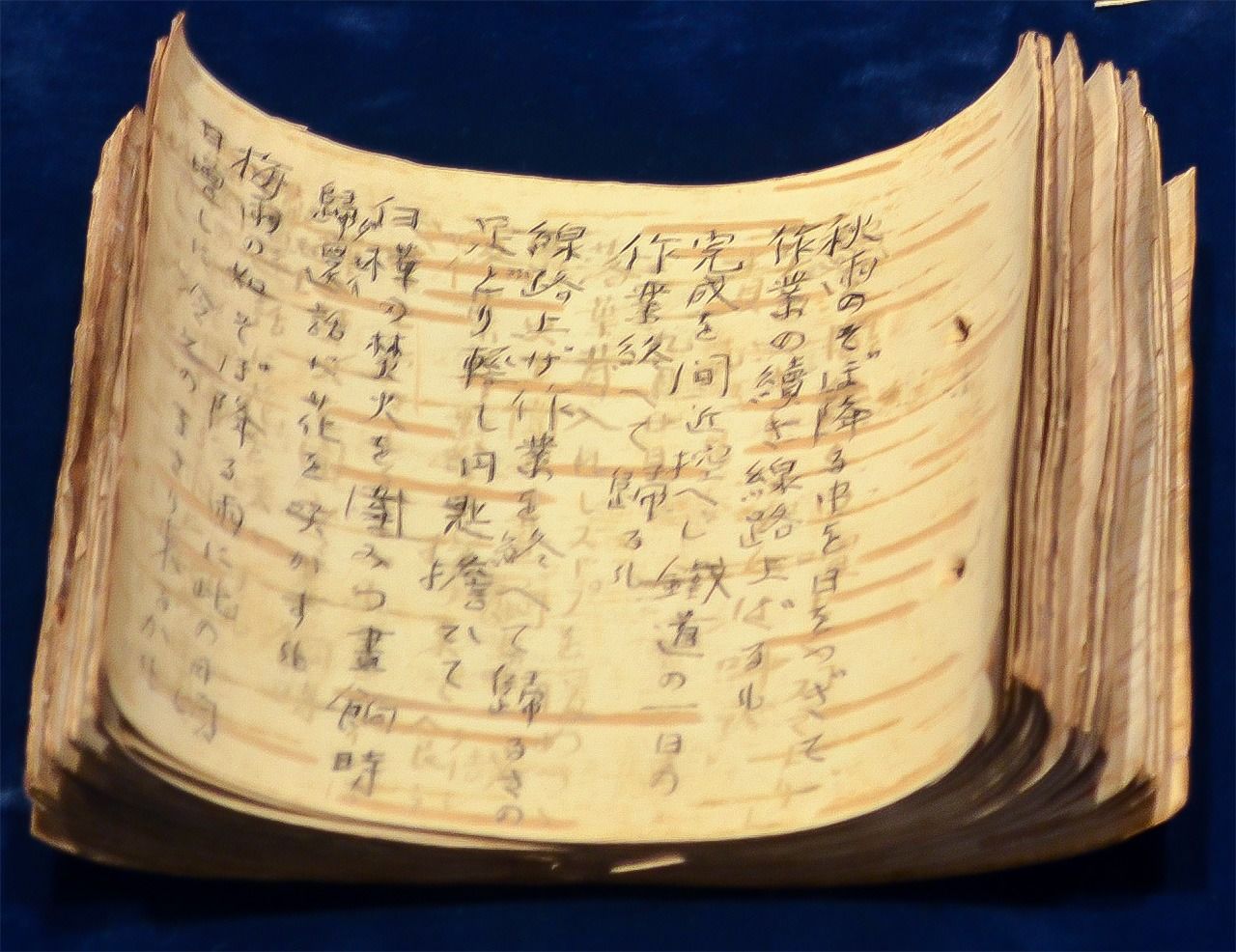

En 1988, la ville inaugure un musée commémorant les rapatriements de Maizuru et demande à ce que ces sources soient classées au patrimoine mondial de l’Unesco. Cette proposition est acceptée en 2015 et les documents relatifs aux rapatriements sont classés au registre international du programme nommé « Mémoire du monde » sous le titre « Retour au port de Maizuru (internement et rapatriement des personnels militaires et civils déportés en URSS en 1945-1956) ».

Le film intitulé « Bons baisers de Sibérie » (Râgeri yori ai o komete, sorti en décembre 2022), met en scène un soldat japonais interné dans un camp soviétique. On y découvre un homme intimement persuadé de pouvoir un jour revenir au pays, on voit combien il aime sa famille qui attend avec impatience son retour. Ce film est sorti alors que la Russie envahissait l’Ukraine et que la guerre déchirait à nouveau les familles. Pour de nombreux Japonais, la guerre n’a jamais semblé aussi proche. C’est dans ce contexte qu’une exposition a été organisée l’année dernière pour transmettre aux jeunes générations la mémoire de la guerre et de ses conséquences et diffuser un message de paix pour l’avenir.