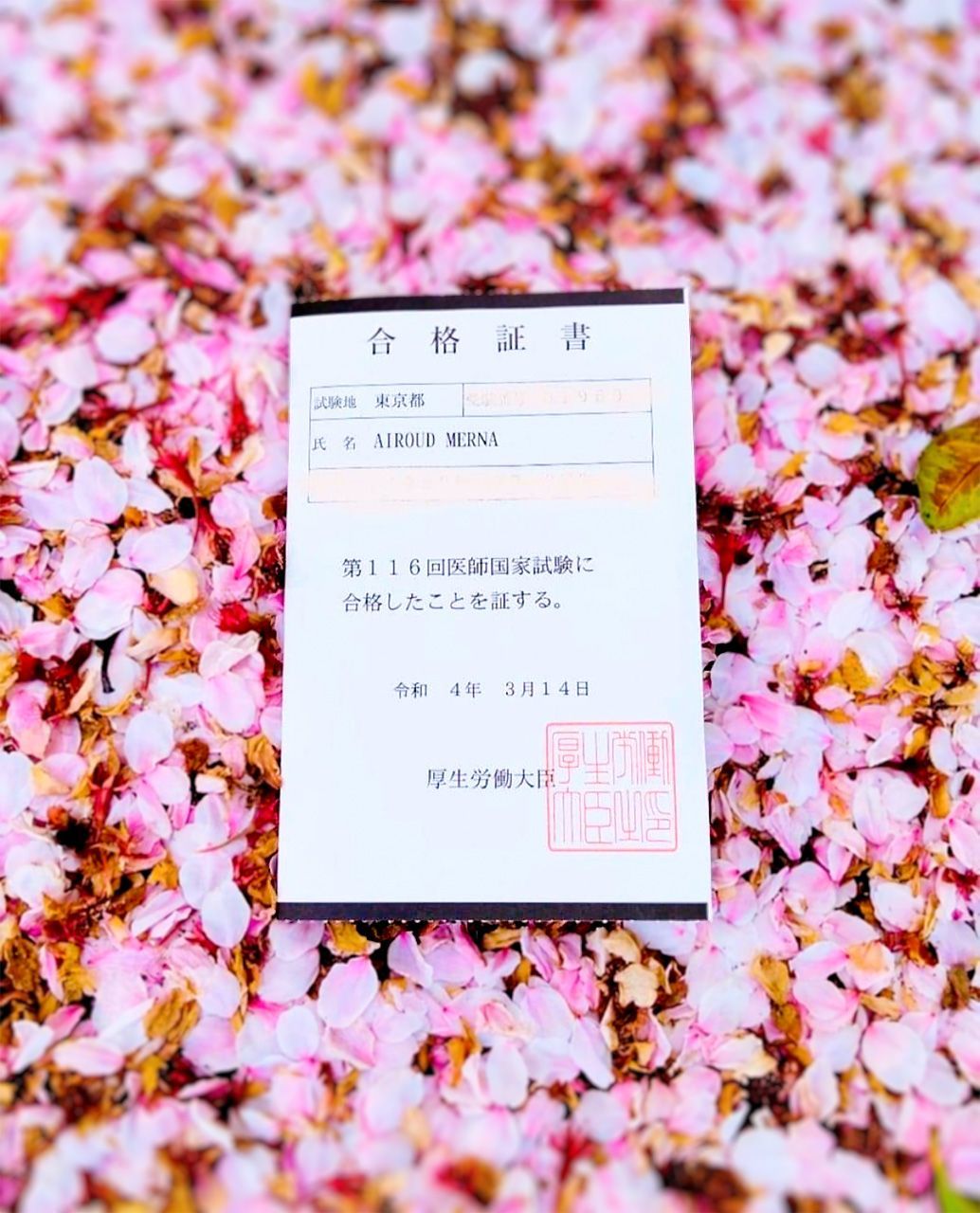

Le parcours de Merna Airoud, la première femme médecin arabe au Japon

Personnages Santé- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

Réaliser un rêve qu’on lui avait dit absolument impossible

« Je n’avais jamais pensé venir au Japon. Quand j’y suis arrivée, le seul mot de japonais que je connaissais était konnichi wa (bonjour). »

Voici ce qu’explique Merna.

Après avoir terminé ses études de médecine à la célèbre Université d’Alep et obtenu son diplôme, elle apprend l’allemand, pensant, comme de nombreux Syriens, partir étudier en Allemagne. Mais alors qu’elle réussit les examens de niveau supérieur dans cette langue, sa vie prend un tour inattendu lorsque son mari chercheur en pharmacie décide de venir étudier quelque temps au Japon.

Merna Airoud en visite au sanctuaire de Hakone.

Arrivée au Japon en octobre 2015, elle entame des activités de recherche dans un laboratoire sur la circulation sanguine d’une faculté de médecine d’une université de Tokyo, où elle travaille l’après-midi, tout en suivant des cours de japonais le matin. Au fur et à mesure qu’elle s’acclimate à la vie au Japon, son envie d’approfondir ses connaissances sur la langue et la culture japonaises se renforce.

Enfant déjà, elle rêvait de devenir médecin clinicien. Bientôt, elle s’est dit qu’elle souhaitait le réaliser au Japon.

« J’adore communiquer avec les autres. Je voulais devenir un médecin à l’écoute de ses patients, capable de soulager leur inquiétude face à la maladie. »

Son choix de la médecine est profondément lié à son père, qui était un maniaque de la santé. Toute la famille faisait de la gymnastique quotidiennement, prenait des repas équilibrés, et avait l’habitude de consulter un médecin même pour de légers symptômes.

« Mon père était convaincu que la santé conduisait au bonheur, et j’ai été élevée dans l’idée qu’il est indispensable de prendre soin de son corps. C’est pour cela que j’en suis venue à vouloir contribuer au bien-être des autres et au rétablissements des patients. »

Chaque fois qu’elle rencontre une personne du monde médical de passage au Japon, elle lui demande des renseignements pour devenir clinicienne. La réponse est toujours la même : pour eux, c’est absolument impossible, étant donné que l’examen requis pour obtenir le diplôme d’État japonais de docteur en médecine exige une connaissance très avancée de la langue nippone. De fait, presque tous les non-Japonais ayant un diplôme étranger de médecin résidant au Japon y mènent des activités de recherche, qui n’exigent pas la qualification procurée par le diplôme d’État japonais.

Mais entendre toutes ces opinions négatives ne la fait pas pour autant renoncer à son rêve.

Merna Airoud en kimono au temple de Sensô-ji, dans le quartier d’Asakusa.

Bachoter en élevant son enfant

Merna interrompt temporairement son travail de recherche et ses études de japonais à la naissance de son premier enfant. Après son accouchement, elle reprend l’apprentissage de la langue chez elle. La journée, tout en jouant avec sa fille, elle s’entraîne à la compréhension orale, se remettant à l’étude de l’écrit lorsque son enfant dort. C’est de cette manière qu’elle réussit le niveau N3 du Japanese Language Proficiency Test (JLPT).

Le JLPT compte cinq niveaux, de N1, le plus élevé, à N5. Pour obtenir le N3, il faut être capable de comprendre jusqu’à un certain degré des conversations du quotidien.

Réussir à atteindre ce niveau sans avoir eu aucune connaissance de la langue avant de débarquer sur l’Archipel est une prouesse, sans compter qu’elle a effectué son apprentissage tout en s’occupant de son bébé.

Et Merna ne compte pas en rester là.

« Étant donné que le niveau N1 est nécessaire pour avancer dans les démarches préliminaires au passage de l’examen requis pour obtenir le diplôme d’État de médecin, je savais que j’étais encore loin de mon objectif. »

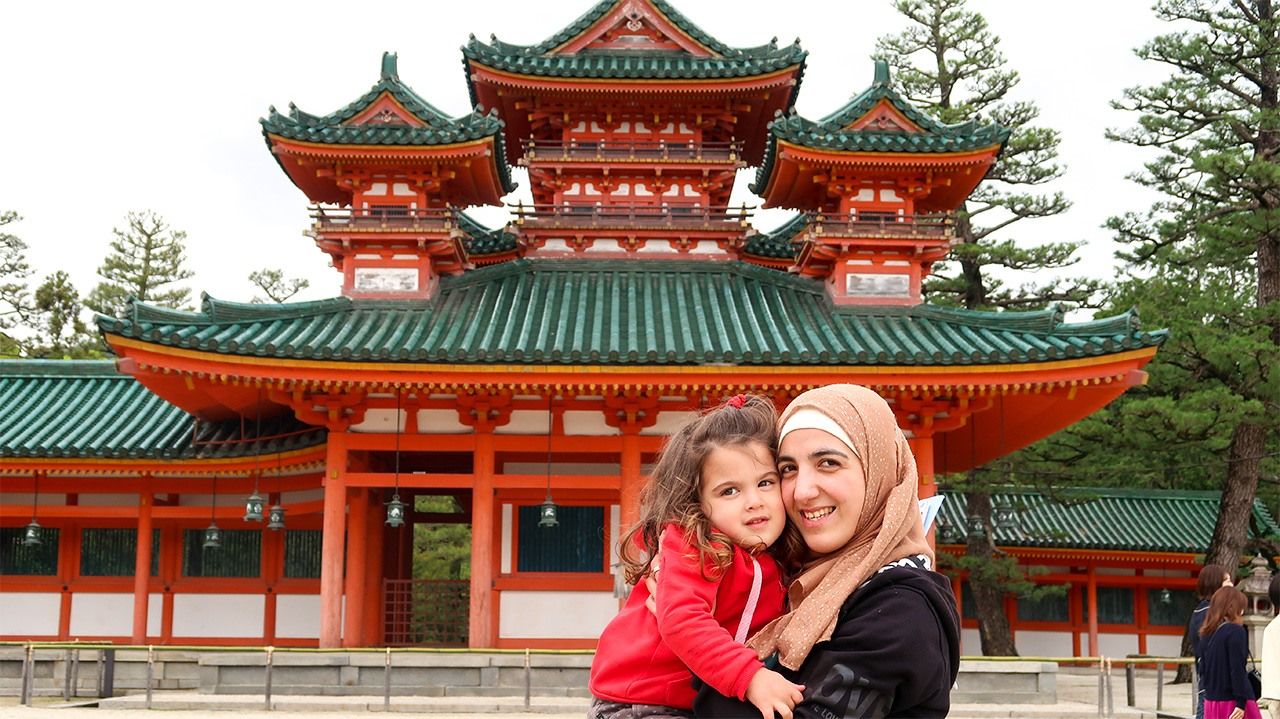

Avec sa fille au sanctuaire Heian, à Kyoto

Lorsque sa fille a deux ans, Merna la place à la crèche trois jours par semaine et se met à fréquenter de nouveau l’école de japonais langue étrangère (JLE). Elle acquiert la conviction qu’une vie de chercheuse ne la satisferait pas, et elle décide alors de se consacrer entièrement à l’apprentissage du japonais au lieu de retourner dans son laboratoire. En 2018, elle réussit le N2.

Elle cesse ensuite de se rendre au JLE, ne comptant que sur ses manuels et sur le soutien d’un professeur de JLE bénévole, qui lui donne cours deux fois par mois.

« Il m’aidait dans mon apprentissage et m’encourageait toujours. Il m’enseignait aussi beaucoup de choses sur la culture, l’art de vivre et les traditions japonaises. »