Les coutumes japonaises au fil du calendrier

Le Japon au fil du calendrier : les traditions du mois de novembre (« shimotsuki »)

Culture Tradition- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

Le kaomise, un événement majeur pour les Japonaises d’Edo

À l’époque d’Edo, un acteur kabuki était embauché pour un an dans une compagnie (za). Tous les ans en octobre, à l’expiration des contrats, le régisseur (zamoto) décidait de la composition de la nouvelle troupe qui était ensuite présentée au public, le 1er novembre, lors d’une représentation de gala dite kaomise.

Contrairement au tournoi de sumo du 10e mois qui, lui, était interdit aux femmes, le kaomise leur était à l’inverse ouvert et dédié.

C’est la première / les tambours ouvrent la danse / suit Chantecler.

(Kaomise ya / ichiban daiko / niban dori)

Ce haïku ayant pour thème la scène de kabuki d’Edo évoque le premier spectacle de la nouvelle distribution qui avait lieu le 1er jour du 11e mois (soit fin novembre dans notre calendrier moderne) dans la faible lumière de l’aube (vers 6 heures du matin). Le gala était si matinal que les tambours annonçant le lever de rideau précédaient même le chant du coq. Pour ne pas manquer le début de ce spectacle tant attendu, les spectatrices restaient debout toute la nuit à se préparer, déambulaient dans les rues sombres, lanternes à la main en direction du théâtre.

« Vue du théâtre Nakamura » (Nakamura-za naigai no zu) et du spectacle qui y est donné, estampe peinte par Utagawa Toyokuni en 1817. Collections de la Bibliothèque nationale de la Diète.

Après 1842, les trois plus grands théâtres d’Edo qui abritaient les troupes de Nakamura, d’Ichimura et de Morita ont été concentrés dans le quartier de Saruwaka-chô (l’actuel Asakusa 6-chôme, dans l’arrondissement de Taitô, à Tokyo) alors que jusqu’à la réforme de Tenpô, ils étaient dispersés dans toute la capitale. Il y avait trois grandes troupes, mais parfois, quand les Morita suspendaient leurs activités pour cause de problèmes financiers, la compagnie Kawarazaki prenait le relais et occupait les planches.

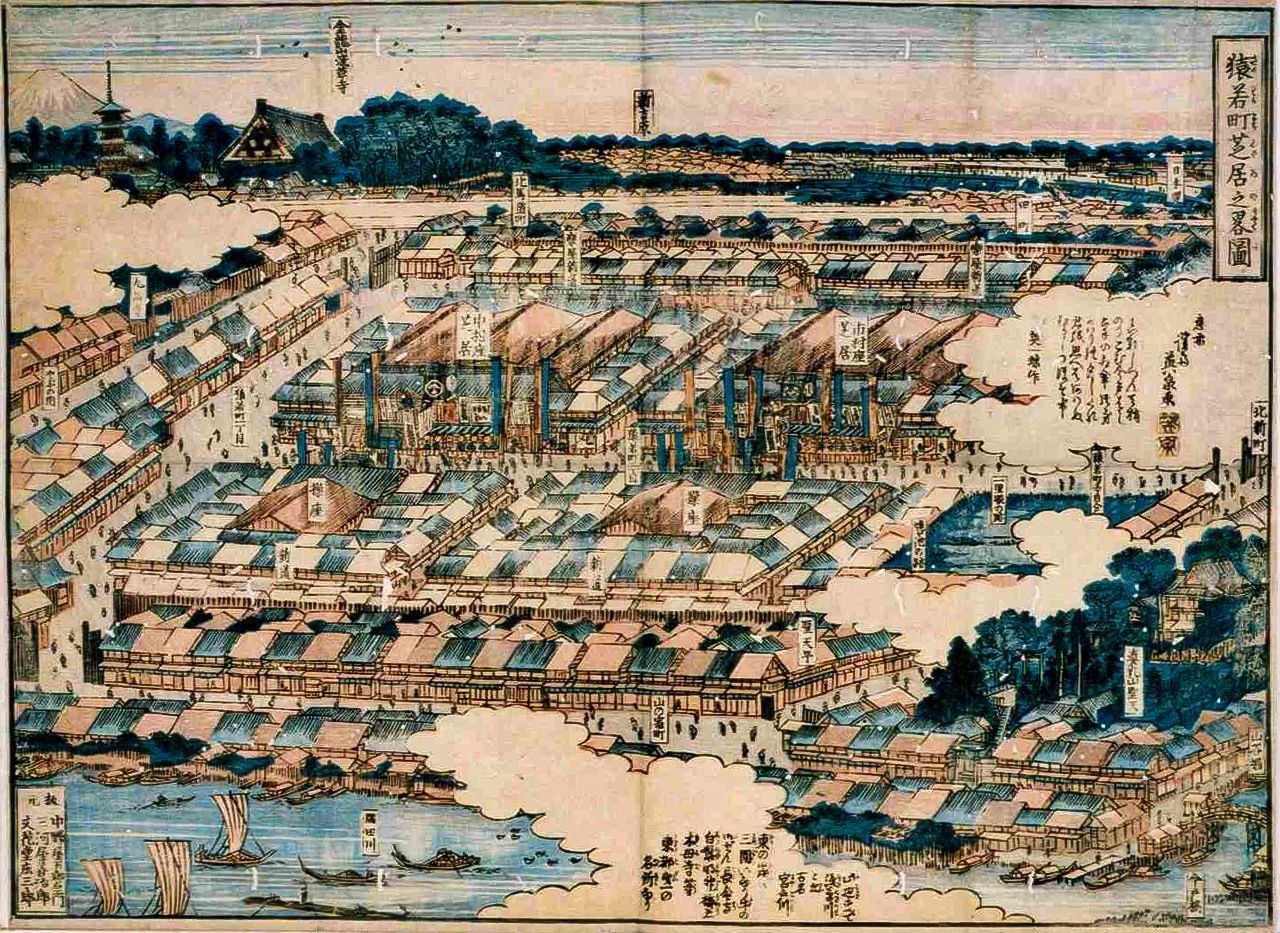

« Vue des théâtres du quartier de Saruwaka » (Saruwaka-machi shibai no ryakuzu) datant de 1842, peu après que les troupes Nakamura et Ichimura aient dû déménager et s’installer dans le quartier, sur ordre du shogunat. Estampe de Keisai Eisen. Salle des collections spéciales de la bibliothèque centrale de la métropole de Tokyo.

La star du moment s’appelait Ichikawa Danjûrô. Cet acteur est l’initiateur du style « rude » (aragoto) si typique du kabuki d’Edo, dont les mouvements dynamiques roppô, le maquillage kumadori exubérant ainsi que les poses mie fascinaient tant le public. Onoe Kikugorô et Bandô Mitsugorô étaient également de grands interprètes, ils ont fait école et transmis leur art à leurs disciples.

Sur l’estampe d’Adachi Ginkô « Les théâtres d’Edo au fil des mois. Le gala du kaomise » (Ôedo shibai nenjûgyôji kaomise no shiki, 1897 ) on voit un acteur montrer une de ses meilleures poses. Collections de la bibliothèque de la Diète nationale.

Contrairement à leur habituelle réserve, les femmes d’Edo se laissaient prendre par l’enthousiasme et on pouvait les découvrir applaudissant avec fougue.

Les origines complexes de la fête du Shichi-go-san

Deux autres fêtes ayant perduré jusqu’à nos jours sont célébrées en novembre, il s’agit du Shichi-go-san et du Tori-no-ichi.

Lors du Shichi-go-san (qui donne en traduction littérale « sept-cinq-trois »), on a coutume de célébrer les jeunes enfants de trois, cinq et sept ans. On se rend en famille au sanctuaire ou dans les temples pour remercier les dieux d’avoir permis que les petits grandissent et prier pour qu’ils restent en bonne santé.

À l’origine, on aurait plutôt prié pour la santé et la longue vie de Tokumatsu (le fils de Tsunayoshi, le cinquième shôgun Tokugawa) qui allait devenir le seigneur du clan Tatebayashi, un clan affilié à la province d’Ueno (l’actuelle préfecture de Gunma) que Tsunayoshi avait fondé.

Mais certains disent que le 15 novembre a été choisi pour célébrer le Shichi-go-gan car à la fin de l’époque d’Edo, cette date était un jour bénéfique dans l’astrologie chinoise. En effet, on disait que toute chose était promise à la réussite le jour de kishuku.

Autrefois chacun des âges célébrés donnait lieu à une fête différente. Pour les trois ans des filles (plus rarement des garçons) on parlait de kami-oki, le cinquième anniversaire des garçons donnait lieu au hakama-gi et pour leurs sept ans les fillettes fêtaient leur obi-toki. La coutume voulait que l’on rase les bébés à la naissance et qu’on laisse les cheveux pousser à compter seulement de leur troisième anniversaire, d’où le nom de kami (cheveux) oki (mise en place) pour les trois ans. Puis c’est à cinq ans que les garçons gagnaient le droit de porter leur premier sur-kimono appelé hakama. De même, les filles commençaient à porter un obi (ceinture de kimono) à compter de leur septième anniversaire. Ces trois célébrations viennent de la culture des samouraïs.

(À gauche) Sur l’estampe « »Les atours des Belles de l’Est« » (Fûzoku Azuma no nishiki) on distingue une fillette au toupet coiffé. (À droite) Sur l’estampe « Poètes aux quatre saisons » (Fûzoku Shiki Kasen) la petite fille arbore un obi. Source : colbase (pour les deux estampes).

Les familles de marchands, surtout, étaient attachées à ces pratiques et toute la maisonnée (parents, nourrices, enfants. apprentis, etc.) se rendait au sanctuaire pour l’occasion. Sur les estampes du Shichi-go-san, on remarque notamment que toutes les personnes représentées sont des citadins opulents et bien habillés.

Le recueil intitulé « Feuillets des arts » (Kankonshiryô, publié en 1825), avance que la confiserie emblématique du Shichi-go-san appelée chitose-ame aurait été inventé par un confiseur d’Asakusa entre 1688 et 1711, et que les paroissiens en achetaient au sanctuaire pour commémorer leur passage.

Les marchés du coq ne sont pas nés à Asakusa

De nombreux marchés du jour du coq sont organisés de nos jours encore à Tokyo, aux sanctuaires Washi (dans le quartier d’Asakusa), Hanazono (dans le quartier de Shinjuku) ou Ôkunitama (dans la ville de Fuchû).

Ils avaient lieu au moins deux fois en novembre, voire même trois, selon les années (selon le nombre de jours du coq dans le mois). On pensait apparemment que les années aux trois marchés étaient synonymes d’« incendies nombreux ».

La raison n’est pas claire, mais il est sûr est qu’un des plus grands incendies d’Edo a eu lieu en janvier 1657, les précipitations avaient été peu nombreuses ce qui est propice aux départs d’incendies, mais en novembre 1656, il y avait eu trois marchés du coq. Cette coïncidence pourrait être à l’origine de cette superstition. Les habitants d’Edo se seraient dit que trop fêter les coqs et la sécurité des foyers aurait en fait un effet contraire à celui initialement souhaité.

Asakusa ne serait pas le berceau des marchés du coq d’Edo. La coutume serait plutôt apparue au sanctuaire Ôwashi dans le village de Kasai Hanamata (aujourd’hui quartier de Hanahata, dans l’arrondissement d’Adachi). Mais Hanamata étant située assez loin du centre, le sanctuaire de l’aigle d’Asakusa aurait fini par prendre l’avantage, d’autant que le quartier des plaisirs de Yoshiwara avoisinant Asakusa contribuait largement à son essor et à sa célébrité.

Comme le héros légendaire nommé Yamato-Takeru était la divinité principalement vénérée aux sanctuaires d’Ôwashi et de Washi, ce dieu a assez naturellement été associé à la figure du coq.

Certes, un sanctuaire dédié à Yamato-Takeru existe dans l’arrondissement d’Adachi depuis fort longtemps (« L’histoire d’Adachi », Adachi-ku no rekishi, éditions Adachi Shidankai). Mais pendant l’ère Hôji (1247-49), un général nommé Minamoto no Yorimitsu y a effectué une halte alors qu’il faisait route vers le nord-est pour guerroyer. Or pendant qu’il priait pour la victoire, il aperçut un aigle, un oiseau assigné à la victoire ainsi qu’à Yamato-Takeru. Soulignons que Yorimitsu, le fondateur du clan Kai Genji était par ailleurs un lointain ancêtre de Takeda Shingen.

Asakusa apparaît notamment dans les récits mythologiques. Pendant son expédition vers l’Est, Yamato-Takeru s’est rendu à Asakusa pour y adresser une prière à Ame-no-hi-washi et lui demander de lui donner la victoire au combat. Or, on peut remarquer que le terme de washi signifiant « aigle » fait partie de son nom, cette divinité était de bon présage pour les combattants.

Ainsi la figure de l’« aigle » et Yamato-Takeru, étaient tous deux associés à la victoire dès les origines. Par glissement, on serait passé de l’aigle au coq, et les jours de marché auraient fini par être associés au jour du coq. Car si l’ancien nom des quartiers d’Adachi et d’Asakusa était respectivement « Moto-Yû » (le coq originel) et « Shin-Yû » (le nouveau coq), leur nom ancestral était officiellement « Grand aigle » (Ôwashi) et « aigle » (Washi).

Enfin, parlons du râteau de bambou qui est l’objet emblématique des marchés du coq. Les râteaux servent normalement à ratisser les feuilles mortes et autres, mais ils ont ensuite pris un sens métaphorique et on leur a prêté la capacité de ramasser de l’argent. Ils ont donc endossé une fonction porte-bonheur et on les retrouve de nos jours à la vente dans les officines des sanctuaires sous le nom de kakkome, un mot venant à l’origine de kakiatsume (littéralement « qui ramasse »).

Les commerçants qui produisent et vendent ces « râteaux porte-bonheur » les décorent souvent de balles de riz, de daurades, ou de petits masques à l’effigie de la divinité Okame pour renforcer leur côté bénéfique.

Sur l’estampe d’Utagawa Toyokuni intitulée « Au fil des douze mois de l’année. Shimotsuki et le quartier du coq » (Jûni-gatsu no uchi Shimotsuki Tori no machi, 1854), on voit la maîtresse de maison d’une famille de marchands revenir du marché aux coqs accompagnée d’un apprenti tenant un imposant râteau porte-bonheur. Collections de la bibliothèque de la Diète nationale.

C’est ainsi que pendant les marchés du coq, les sanctuaires et les marchands en sont venus à vendre chacun des râteaux. On ne sait pas exactement quand tout a commencé, mais les estampes de la période Tenmei-Kaei (1781-1854) montraient déjà des paroissiens en train d’acheter de ces porte-bonheur. Il était déjà en vogue dans ses formes les plus exubérantes de la fin du XVIIIe au milieu du XIXe siècle.

La croyance voudrait qu’il faille acheter un râteau chaque année plus grand pour que la chance vous sourie mais on ne retrouve cette mention nulle part dans les textes. Ce ne serait qu’une rumeur récente et purement à visée commerciale.

Références bibliographiques

- « Illustrations légendées. Edo au fil du temps vu par l’ukiyoe » (Zusetsu Ukiyoe ni miru Edo no Saijiki, sous la direction de Satô Kaname revu par Fujiwara Chieko, paru chez Kawade Shobô Shinsha)

- «Edo en bref. Vol. 2» (Sarai no Edo 2) / Sarai Mook, Shogakukan

(Photo de titre : Sur l’estampe d’Utagawa Hiroshige, « Les plus beaux sites de la Capitale de l’Est. Le quartier de Saruwaka et ses trois théâtres» [Tôto Han’ei no Zu : Saruwaka-chô Sanshibai-zu, 1854] on voit l’agitation du quartier de Saruwaka et la façade d’Ichimura, l’un des trois grands théâtres d’Edo. Bibliothèque nationale de la Diète.)