Kawaishi Mikinosuke, l’homme qui a fait souffler l’esprit du judo sur la France

Sport- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

La « méthode Kawaishi » et son système de couleur de ceinture pour les Français

Kawaishi est né en 1899 dans le village de Tegara, aujourd’hui faisant partie de la ville de Himeji. Pour le prénom de son cinquième fils, le père, brasseur de saké, a choisi les idéogrammes signifiant saké (酒) et fabrication (造). Kiminosuke s’adonne au judo dès son plus jeune âge. Après ses études secondaires (dans l’actuel lycée Himeji Nishi), il entre à l’université Waseda, puis travaille à la mairie de Tokyo et se rend à l’étranger après avoir servi dans le corps d’armée. Il part d’abord en formation aux États-Unis et commence à y enseigner le judo. Ensuite, il parcourt l’Amérique du Sud puis entreprend de populariser cet art martial au Royaume-Uni. Il s’installe enfin en France en 1935, ouvre un dôjô à Paris et commence à dispenser son enseignement.

Kawaishi avait bien conscience qu’il serait sans doute ardu de proposer à l’étranger un enseignement du judo identique à celui pratiqué au Japon. Il a donc eu l’idée d’introduire un système de ceintures de couleurs permettant aux débutants d’échelonner leurs objectifs et garder leur motivation en progressant étape par étape. Ainsi en fonction de son âge et de son niveau, on passe de la ceinture blanche à la ceinture jaune, puis à l’orange, au vert, au bleu, au marron et enfin au noir. Au Japon, jusqu’alors seules les ceintures blanches et noires existaient.

Les techniques ont également été renommées afin que les Français puissent les comprendre facilement. Alors que normalement seul le Kôdôkan, le dôjô mère, pouvait décider de la terminologie, Kawaishi entreprend de les rebaptiser pour les rendre plus explicites. Ainsi le ô-soto-gari (grand fauchage extérieur) est devenu « technique de jambe n° 1 » et le seoi-nage (projection en chargeant sur le dos) a été appelé « technique d’épaule n° 2 ».

La méthode Kawaishi ne voulait pas se cantonner au respect de la tradition, elle devait s’autoriser des adaptations pour pouvoir gagner les esprits occidentaux. « Le judo, comme le riz ou le blé, doit s’adapter au terroir », avait-il l’habitude de professer.

Kawaishi et Kôdôkan, deux écoles s’affrontent

Avec la Seconde Guerre mondiale, Kawaishi doit suspendre ses activités. La France est un temps occupée par l’Allemagne mais, une contre-offensive des forces alliées, menées notamment par les États-Unis et la Grande-Bretagne renverse la situation. Mais comme le Japon s’est allié à l’Allemagne, Kawaishi doit fuir Paris pour ne pas être fait prisonnier. Il rentre au Japon en passant par Berlin, la Sibérie puis par la Mandchourie alors sous occupation japonaise.

Entre-temps, les disciples formés par Kawaishi se font instructeurs et continuent de diffuser le judo en France. Kawaishi revient quelque temps sur ses terres à Himeji puis retourne à Paris en 1948, nouveau jalon dans la grande histoire de l’essor du judo dans l’Hexagone.

Mais des maîtres du Kôdôkan viennent alors s’installer en France et les tensions commencent à se faire sentir entre les deux écoles. En effet, la méthode Kawaishi s’était affranchie des canons de l’enseignement japonais traditionnel. Les membres des dôjô de Kawaishi doivent s’acquitter de cotisations élevées pour garantir la paye des instructeurs, alors que l’école Kôdôkan mise de son côté sur l’« amateurisme ». La Fédération française de judo et de jû-jutsu créée fin 1946 peine à arbitrer la situation.

À la suite de la création en 1951 de la Fédération internationale de judo, la France se trouve dans l’obligation de normaliser son fonctionnement. Les deux écoles de Kawaishi et de Kôdôkan fusionnent, une nouvelle organisation est créée et la « voie du sabre » (kendô) comme la pratique du naginata(sorte de hallebarde) sont intégrés à l’éventail des arts martiaux proposés. Kawaishi se retire de la fédération quelques années plus tard. Le judo, désormais reconnu à l’international comme un sport, devient épreuve olympique à l’occasion des Jeux de Tokyo de 1964.

« L’esprit bien utilisé, pour soi, pour autrui et au bénéfice de tous » (seiryokuzenyô - jitakyôei)

Le judo s’est profondément enraciné dans l’esprit français. Kanô Jigorô que l’on considère comme le fondateur de cet art martial avait forgé l’expression seiryoku zenyô (esprit bien utilisé) jitakyôei (pour soi et pour autrui et au bénéfice de tous) pour en synthétiser la philosophie. L’idée est que si on sait utiliser sa force physique et mentale de manière efficace, cela profitera non seulement à soi et à autrui mais cela sera au bénéfice de tous. D’abord considéré à l’étranger comme faisceau de techniques d’autodéfense (un jû-jutsu), le judo a gagné ses lettres de noblesse pour devenir en France une pratique spirituelle.

Ainsi, l’important en judo c’est que « la souplesse l’emporte sur la raideur » (jû yoku gô-wo seisu). Plus que la force, la souplesse est une valeur cardinale. Un judoka de petite taille maîtrisant la voie (dô) de la souplesse (jû) saura envoyer au tapis un adversaire plus grand que lui.

Portrait de Kanô Jigorô. Photo du fonds de Bibliothèque nationale de la Diète / Kyodô Tsûshin Ime-jizu.

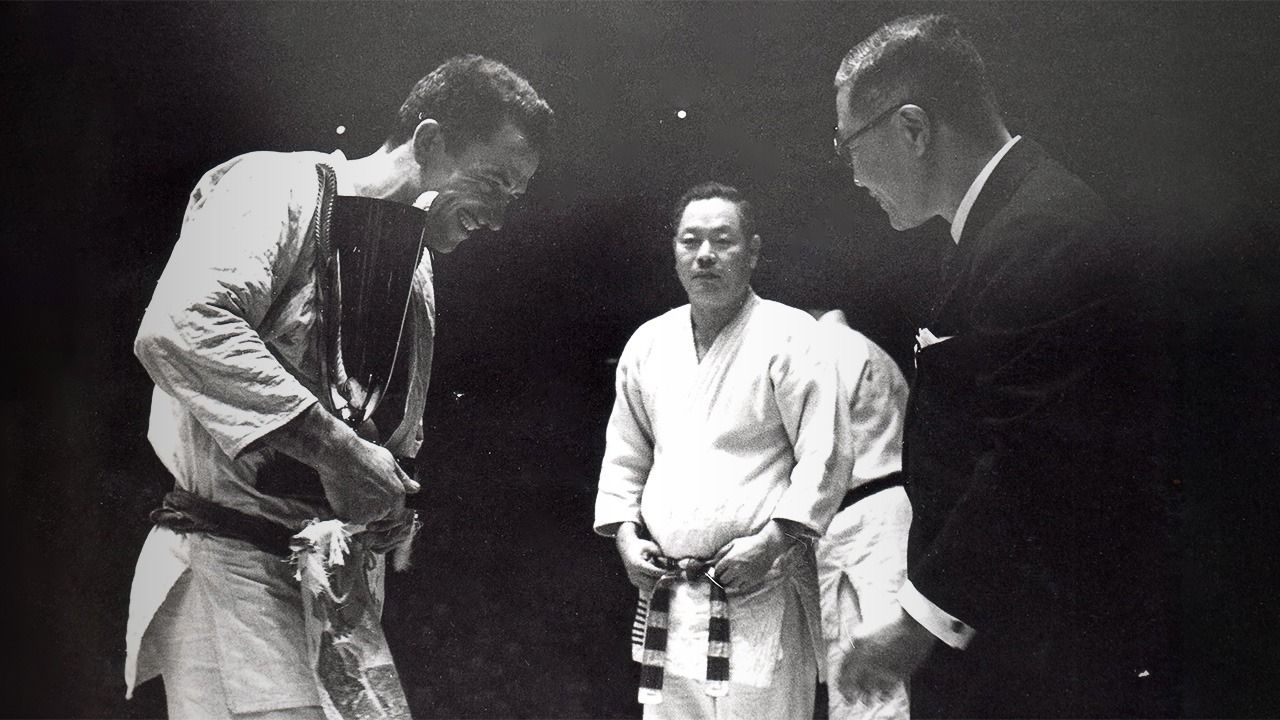

Avant la Seconde Guerre mondiale, Kawaishi invite Sugimura Yôtarô, l’ambassadeur du Japon en France, dans son dôjô à faire une démonstration devant un parterre de Français. Sugimura était un disciple de Kanô, il avait commencé le judo à 12 ans en entrant dans son internat appelé « Kanô-juku » et il avait fini par prendre la tête du club de judo de l’Université impériale de Tokyo (l’actuelle Université de Tokyo). Il deviendra même ensuite membre du Comité international olympique (CIO) aux côtés de Kanô.

Après sa démonstration, Sugimura déclare dans son interview au journal du Figaro :

« La souplesse est plus précieuse que la force. Tout est souplesse. Je dirais que la souplesse est la condition même de la paix. »

Le diplomate pensait que la diffusion des principes du judo pouvait contribuer à la paix dans le monde. Dans l’esprit de Sugimura, même les guerres qui voient s’affronter les troupes armées des nations peuvent être modérées par la souplesse qu’apportent de fait la diplomatie et le dialogue.