Les coutumes japonaises au fil du calendrier

Le Japon au fil du calendrier : les traditions du mois d’octobre (« kannazuki »)

Culture Tradition- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

Les braseros de gencho

Au 10e mois, au jour dit gencho, il était coutume de sortir et installer les braseros (kotatsu) pour se préparer à l’hiver. En 2024, gencho tombe un 7 novembre, ce qui peut paraître un peu tôt dans l’année pour allumer les chauffages, mais pendant Edo, le froid était déjà vif à cette saison.

Sur cette estampe tirée du « Livre illustré des grands poètes » (Ehon Waka-ura, 1734), on voit un homme de la famille soufflant sur les braises pour allumer un chauffage d’appoint (kotatsu). (Collections de l’Institut national de littérature japonaise)

Dans la pensée héritée de la Chine ancienne, le monde est organisé sur les principes du yin et du yang et en fonction des cinq éléments primordiaux que sont le bois, le feu, la terre, le métal et l’eau. Les douze signes du zodiaque sont également structurants et le signe du sanglier relève de l’élément de l’eau. À l’époque, les braseros fonctionnaient au charbon de bois et les incendies n’étaient pas rares. Fixer le jour des kotatsu en le plaçant sous le signe du sanglier (gencho) et donc du signe de l’eau était censé porter chance, puisque « l’eau permet de contrer les incendies ».

On avait par ailleurs coutume de déguster des gâteaux de riz gluant appelés « mochi des marcassins » (inoko mochi) pour se souhaiter santé et prospérité car on pensait que le sanglier était un animal prolifique. De nos jours, on trouve encore à la vente dans les pâtisseries traditionnelles des mochis ornés de petits traits rappelant la fourrure du marcassin (uribô).

Mochi aux graines de sésame orné de petits traits rappelant la fourrure du marcassin. (Pixta)

S’ils s’amusaient à battre le sol à l’aide de gerbes de foin pour réveiller le pouvoir de la terre et garantir de bonnes moissons, les enfants du voisinage recevaient ces mochi en récompense, une pratique qui tombe au demeurant au même moment que la fête anglo-saxonne de Halloween.

La fête d’Ebisu (Ebisu-kô) fait le bonheur des négociants

Le mois d’octobre est traditionnellement appelé kannazuki, ce qui pourrait signifier littéralement « le mois sans dieux », car on disait qu’à cette période de l’année, les déités quittaient leur sanctuaire pour tous se retrouver à celui d’Izumo. De fait, peu de fêtes shintô ont lieu en octobre.

Mais qui alors pour protéger les paroissiens en l’absence de leur divinité tutélaire ? Ebisu, bien sûr ! La fête d’Ebisu (Ebisu-kô) est célébrée le 20 octobre.

Les marchands étaient particulièrement impliqués dans les célébrations à Ebisu, déité protectrice des affaires. Les commerçants invitaient alors leurs clients, des daurades (son poisson emblème) étaient données en offrande, puis l’assemblée se séparait en deux, d’un côté les vendeurs, de l’autre les acheteurs. On commençait à négocier de nombreuses marchandises et de grands tumultes accompagnaient les transactions les plus chères. Cette festivité annuelle relançait les affaires à la veille des fêtes de fin d’année dont elle était un avant-goût et les marchands ne savaient plus où donner de la tête.

Sur cette estampe tirée des « Coutumes d’Edo au fil de l’année, le 10e mois » (Edo Fûzoku Jûnikagetsu no uchi jûgatsu) on voit un riche marchand s’affairer à l’organisation d’une fête d’Ebisu (Ebisu-kô). L’hôte apporte en offrande une daurade, alors qu’autour de lui s’agitent bruyamment des invités, on distingue au centre un boutiquier brandissant un boulier. (Collections de la bibliothèque de la Diète nationale)

Il existe plusieurs théories sur l’origine du culte à Ebisu, mais depuis la période Muromachi (1333-1573), on s’accorde à le rattacher à Hiruko, une déité de la mer qui apparaît dans les « Chroniques des Faits anciens » (Kojiki, vers 712).

Le Kojiki raconte en effet que de l’union des déités primordiales Izanagi et Izanami naquit tout d’abord une progéniture si imparfaite que Hiruko fut rejeté par les siens. Embarqué sur un petit canot fait de roseaux tressés pris sur l’île d’Onogoro (que l’on associe à l’île d’Awaji), il dériva sur les flots avant d’accoster sur les rives de l’actuelle Nishinomiya (dans la préfecture de Hyôgo), où un sanctuaire a été construit pour commémorer sa venue. Ce sanctuaire de Nishinomiya serait le berceau du culte au dieu Ebisu.

Ebisu est donc une divinité liée à la mer, car venue du large. Dans certaines régions, il est vénéré comme dieu de la pêche. Ailleurs avec le développement du négoce il est devenu le protecteur des marchands et du commerce. Dans ce prolongement, la fête appelée « Ebisu-kô » le célèbre en tant que déité de la prospérité.

Ebisu est donc une déité protéiforme, qui protège tant les pêcheurs que les commerçants. C’est un des sept dieux de la bonne fortune. Souvent représenté les yeux plissés et le sourire aux lèvres, il est très populaire.

Le 19 octobre, la veille de la fête d’Ebisu, un grand marché appelé « Bettera-ichi » est notamment organisé par le sanctuaire Takarada Ebisu à Ôdenma-chô (dans l’actuel quartier de Nihonbashi à Tokyo).

Le quartier d’Ôdenma-chô accueille une foule de badauds à l’occasion du marché « Bettara-ichi » qui commence le 19 octobre au soir. Estampe tirée du premier tome du « Livre illustré des coutumes » (Ehon Fûzoku Ôrai). (Collections de la Bibliothèque nationale de la Diète)

On appelle bettara les radis blancs (daikon) marinés au malt de saké et agrémentés de sucre. Le « Livre illustré des coutumes de la cité d’Edo » ( Edofunai Ehon Fûzoku Ôrai) nous apprend que les jeunes femmes se faisaient fort d’« éviter la foule pendant le marché afin de ne pas être tachée par la marinade dégoulinant des radis vendus entiers, au bout d’une ficelle, et que les jeunes hommes s’amusaient à faire tournoyer en marchant ». Elles ne voulaient pas que la marinade poisseuse (bettari) ne salisse leur habit, mais c’est ce qui a valu au marché son nom de « Bettari-ichi ».

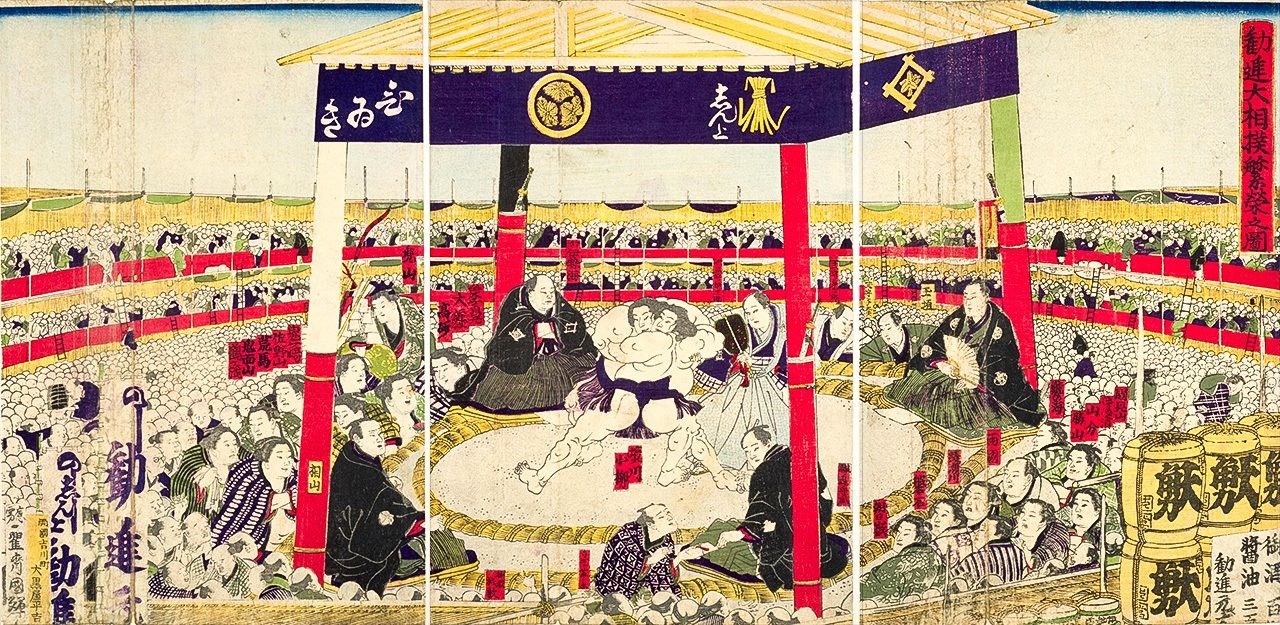

Le tournoi de sumo du temple Ekô

Des tournois de sumo avaient lieu deux fois par an pendant dix jours au printemps et à l’automne. À Edo, la rencontre appelée kanjin-zumô avait lieu fin octobre au temple Ekô, dans le quartier de Ryôgoku. Des combats sont attestés à Ekô dès 1833, mais auparavant, ils se déroulaient plutôt aux sanctuaires Tomioka Hachiman-gû et Shiba Shinmei-gû.

La salle est pleine à craquer du premier rang jusqu’au deuxième balcon. Cette estampe en couleur (nishiki-e) témoigne bien de la popularité du sumo. « »Le succès du kanjin-zumô« » (Kanjin-zumô han’ei no zu). (Collections de la bibliothèque de la Diète nationale)

La rencontre « Kanjin-zumô » est le prototype de nos grands tournois de sumo contemporains. Le terme kanjin, que l’on retrouve dans le titre de la pièce de kabuki « Kanjinchô » (1840), évoque les hauts faits de Benkei, le moine soldat de Musashi, intervenant pour protéger son maître Minamoto no Yoshitsune en fuite après la défaite d’Ôshu. Habituellement, on appelle kanjin-chô, la liste des généreux donateurs participant à une levée de fonds pour construire ou réparer temples et sanctuaires. Ainsi le tournoi de sumo appelé kanjin-zumô avait pour objectif de collecter des dons pour des lieux de culte, dont les dignitaires diligentaient notamment le déroulement.

Ce n’est qu’avec l’ère Meiji (1868-1912) que les femmes ont été autorisées à pénétrer dans l’enceinte des tournois et de nos jours encore il leur est formellement interdit de monter sur l’espace sacré des combats. Pendant Edo elles étaient donc interdites d’entrée, seuls les hommes pouvaient assister aux tournois, ils s’échauffaient à la vue de leurs champions, le temple Ekô abritait bien des émotions fortes.

Tanikaze, Onogawa et Raiden étaient les meilleurs lutteurs des années Tenmei (1781-89) et Kansei (1789-1801). Shiranui a fait carrière pendant la période d’Ansei (1855-60). Par ailleurs, on pense que les 48 techniques des lutteurs pour battre leurs adversaires (appelées kimarite) ont été établies pendant la période Genroku (1688-1704).

Le sumo peut se targuer d’avoir une longue histoire et de nos jours encore leurs combats passionnent les foules.

Références bibliographiques

- « Illustrations légendées. Edo au fil du temps vu par l’ukiyoe » (Zusetsu Ukiyoe ni miru Edo no Saijiki, sous la direction de Satô Yôjin revu par Fujiwara Chieko, paru chez Kawade Shobo Shinsha)

- « Livre illustré des coutumes de la cité d’Edo en japonais moderne » (Gendai-go yaku Edofunai Ehon Fûzoku Ôrai), de Kikuchi Kanichirô (Utagawa Hiroshige IV) dans la traduction de Kobayashi Shôjirô / Kadokawa Sophia Bunko.

- « Les Dieux japonais » (Nihon no Kamisama Taizen) / Kôsaidô Shuppan

(Photo de titre : sur l’estampe intitulée « Entrée dans l’arène du Kanjin-zumô » [Kanjin zumo Dohyô-iri no zu], on voit les lutteurs faire leur entrée dans l’arène à l’occasion du tournoi organisé au temple Ekô en 1849. Collections spéciales de la bibliothèque centrale de la métropole de Tokyo)