Les coutumes japonaises au fil du calendrier

Le Japon au fil du calendrier : les traditions du mois d’août (« hazuki »)

Culture Tradition- English

- 日本語

- 简体字

- 繁體字

- Français

- Español

- العربية

- Русский

Pourquoi commémorer la fondation du shogunat le 1er août (hassaku) ?

Le premier jour de chaque mois lunaire étant appelé sakujitsu (de saku, « nouvelle lune » et jitsu, « jour »), le 1er jour du 8e mois (où 8 se dit hachi) a donc été baptisé hassaku (nouvelle lune du 8e mois).

Or, à la toute fin juillet 1590, le chef de guerre Toyotomi Hideyoshi qui venait de réussir à écraser le clan Hôjô au siège d’Odawara après une longue bataille de six mois, a réorganisé la répartition des fiefs et donné le domaine des Hôjô à Tokugawa Ieyasu qui reçut ainsi les provinces de Musashi, Izu, Sagami, Ueno, Kazusa et Shimousa, de même que des parties de Shimotsuke et de Hitachi. Ieyasu choisit ensuite de se baser dans la province de Musashi, à Edo, où il aurait fait son entrée le 1er août (hassaku). Pour célébrer cet anniversaire, le shogunat décida que hassaku serait un jour de fête.

Pourtant, Matsudaira Ietada, un vassal de Ieyasu, note dans son journal (Ietada Nikki), que Ieyasu serait entré dans Edo le 18 juillet. Il semble donc plus juste de dire que le 1er août marque la réorganisation des fiefs par Hideyoshi et que cette date correspond au jour où Edo est tombé dans l’escarcelle d’Ieyasu plutôt qu’à l’arrivée du nouveau maître des lieux dans la cité.

Quoi qu’il en soit, hassaku est resté dans les mémoires comme le jour commémorant la « fondation du shogunat » et des festivités étaient organisées pour l’occasion au château d’Edo. Les seigneurs se joignaient à la fête vêtus d’un kimono blanc (katabira) porté sous un hakama (pantalon large plissé) et adressaient un panégyrique au shôgun qui les recevait en audience.

Ainsi, hassaku était une date qui comptait dans l’agenda des clans de guerriers. Les festivités n’ont gagné le peuple qu’avec l’essor du quartier de plaisir de Yoshiwara qui a joué un grand rôle dans l’adoption par le peuple de coutumes singeant les mœurs des samouraïs.

Dans le recueil d’essais sur Yoshiwara intitulé « Le Jardin des parlers des alcôves » (Dôbôgo-en) paru dans la première moitié du XVIIIe siècle, il est écrit que pour hassaku les courtisanes étaient vêtues de blanc (elles portaient un uchikake et un kosode blancs). Par ailleurs, Jippensha Ikku, dans son « Almanach illustré des quartiers de plaisir » (Seirô Ehon Nenjû gyôji) publié en 1804, raconte qu’une courtisane de l’ère Genroku (1688-1703), avait pris l’habitude de porter un somptueux kimono blanc lorsqu’elle recevait des invités très enfiévrés et que l’habitude était restée.

Il existe plusieurs théories sur le port de ce kimono blanc, mais dans le livre de Jippensha Ikku les courtisanes de haut rang (oiran) et ainsi que leurs jeunes accompagnatrices (kamuro) semblent ne porter que des sous kimonos (kosode) de cette couleur. Elles auraient porté de longs kimonos d’apparat blancs au XVIIIe, puis leur auraient ensuite préféré de simples kosode.

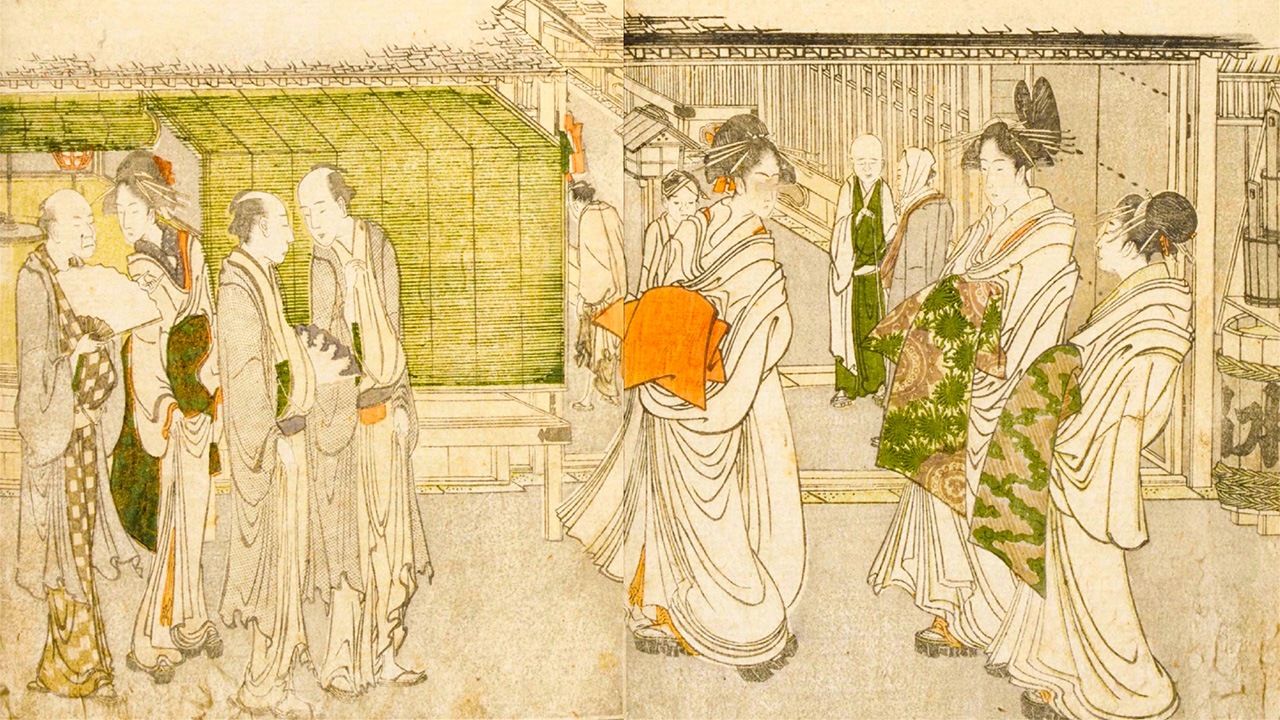

Jippensha Ikku, dans son « Almanach illustré des quartiers de plaisir » (Seirô Ehon Nenjû gyôji) donne à voir les courtisanes du quartier de Yoshiwara parées pour le jour de hassaku. Les illustrations sont de Kitagawa Utamaro. (Collections de la Bibliothèque nationale de la Diète)

Les origines de hassaku ne se limitent pas à l’entrée d’Ieyasu dans Edo. C’est de longue date un moment pivot de l’année et de nombreuses fêtes accompagnaient le changement de saison, fêté dans les villages de tout le Japon. Signalons qu’à Kamakura, pendant l’époque de Muromachi (1336-1573), on avait coutume d’offrir rituellement ce jour-là des sabres, des chevaux et autres au gouverneur de Kamakura (qui contrôlait la région du Kantô).

Un accident aux 1 400 morts et disparus ?

La mi-août est dans tout le Japon une période de fête dans les sanctuaires dédiés à Hachiman, la divinité japonaise la plus vénérée encore de nos jours. Dans l’ouvrage intitulé « Livre illustré des coutumes de la cité d’Edo » (Edofunai Ehon Fûzoku Ôrai), qui décrit les coutumes des époques Kaei et Keiô (1848-65), Utagawa Hiroshige IV raconte : « Dans les sanctuaires dédiés à Hachiman qui parsèment tout Edo, on donne des kagura (danses traditionnelles shintô), des hayashi (musique) des te-odori (danse sans accessoire) et on promène les châsses portatives. »

Au sanctuaire Hachiman de Tomioka (plus connu sous le nom de Fukugawa Hachiman) se déroulait l’un des trois plus grands festivals d’Edo après celui de Kanda (Kanda Myôjin) et celui de Sannô (au sanctuaire Hie). Les festivals de Kanda et de Sannô étaient des « Tenka matsuri » organisés sous l’égide du shôgun, quand celui de Tomioka s’adressait plutôt aux habitants des quartiers populaires. À l’époque d’Edo, ces festivals avaient lieu les 14e et 15e jours du 8e mois.

Le festival de Tomioka était également appelé « Nobori-matsuri » car de hautes bannières (nobori) étaient dressées dans tout le quartier. Les idéogrammes emblématiques du festival que l’on retrouve sur ces bannières ont été calligraphiés par Mitsui Shinna au milieu de la période d’Edo. Ils figurent notamment dans deux ouvrages de l’époque dans les « Sites célèbres d’Edo » (Edo Meishô Ichiran) d’une part et dans l’« Almanach de la capitale de l’Est »(Tôto Saijiki), des mentions qui montrent bien combien cette bannière était représentative de l’événement.

À gauche sur la bannière, on peut voir les célèbres idéogrammes calligraphiés par Mitsui Shinna devenus si emblématiques du festival . Illustration tirée de « Sites célèbres de la capitale de l’Est - Le festival Fukuagwa Hachiman » (Tôto Meishô Ichiran Fukugawa Hachiman sairei). Collections de la Bibliothèque nationale de la Diète.

En 1807, le pont Eitai s’est même effondré tant la foule était venue nombreuse au festival. Ôta Nampo, un célèbre écrivain et poète satiriste de la fin de l’époque d’Edo a composé un poème sur cette catastrophe qui fit pas moins de 1 400 victimes (mortes ou disparues).

Le pont Eitai, construit pour éternellement enjamber les siècles, aujourd’hui, a croulé. Fête d’un jour, funérailles du lendemain.

À Edo, jamais depuis ce triste événement, on eut à déplorer autant de victimes (catastrophes naturelles mises à part).